tirto.id - Hari masih pagi. Almanak menunjuk 28 Desember 1949. Pesawat Dakota milik Garuda Indonesia Airway yang ditunggu-tunggu akhirnya mendarat di Bandara Kemayoran.

Banyak orang yang menanti kedatangan pesawat itu. Di antara yang menunggu adalah Sri Sultan Hamengkubowono IX, Gubernur Militer Jakarta Letnan Kolonel Daan Yahya, dan Wakil Kepala Staf Angkatan Perang Kolonel Tahi Bonar Simatupang. Dua orang gadis pembawa karangan bunga berdiri tak jauh dari mereka. Kerumunan massa yang jauh lebih besar menanti di sekitar ruang tunggu.

Sesekali Sri Sultan terlihat melongokkan wajahnya ke arah angkasa untuk melihat pesawat yang bakal mendarat itu. Sri Sultan sudah beberapa hari di Jakarta. Sehari sebelumnya, pada 27 Desember 1949, dia menandatangani pengakuan kedaulatan sebagai wakil pihak Indonesia. Dari pihak Belanda diwakili A.H.J. Lovink yang menjabat Wakil Mahkota Belanda di Indonesia.

Hari itu juga, 27 Desember 1949, setelah penandatanganan pengakuan kedaulatan, diadakan upacara penurunan bendera merah-putih-biru dan dinaikkannya sang dwi warna merah-putih. Pada senja yang bersejarah itu, massa rakyat di luar istana menyemut untuk menyaksikannya.

Mereka bersorak: ”Merdeka! Merdeka!”

Sudah lama Presiden Sukarno tak menginjakkan kaki dengan damai di Jakarta. Karena, pada awal Januari 1946, dengan kereta istimewa, ia bersama Hatta diungsikan ke Yogyakarta dengan sembunyi-sembunyi.

Sejak saat itu hingga akhir Desember 1949, Sukarno-Hatta harus mengungsi ke Yogyakarta. Diselingi pembuangan ke beberapa tempat pasca Agresi Militer II yang berlangsung pada Desember 1948.

Sukarno-Hatta, juga pemerintahan Indonesia, harus mengungsi karena Jakarta sudah tidak kondusif lagi sebagai ibukota. Ketika itu kota Jakarta jauh dari ukuran aman. Jakarta dipenuhi banyak serdadu-serdadu ganas Belanda. Gedung-gedung vital, dan sempat menjadi kantor-kantor pemerintah, sudah diduduki lagi oleh Belanda.

Ya, Belanda masih merasa berhak berkuasa di Jakarta, juga di Hindia Belanda—nama lama Indonesia. Bagi Belanda, Indonesia itu tidak ada. Proklamasi 17 Agustus 1945, bagi mereka, hanyalah akal-akalan Jepang. Setelah Perang Dunia II, Belanda kembali ke Jawa dengan niat tunggal: melanjutkan kembali kolonialisme.

Bulan dan tahun-tahun berikutnya penuh pertikaian antara Belanda dan Indonesia. Segala usaha dilakukan untuk mengembalikan status quo. Dari jalan militer hingga diplomasi ditempuh Belanda untuk memastikan tanah jajahannya ini tetap berada dalam genggaman. Dan dengan segala keterbatasan, juga konflik internal yang tidak mudah, pemerintahan Republik Indonesia mencoba bertahan, terus bertahan, sampai akhirnya mendapatkan pengakuan kedaulatan melalui perundingan Konferensi Meja Bundar.

Barulah pada hari itu, 28 Desember 1949, Sukarno akhirnya bisa menginjakkan kaki lagi di Jakarta. Setelah mendarat, bersama Sri Sultan, Sukarno naik ke mobil dengan kap terbuka. Dari Bandara, mereka beriringan menuju Istana Negara. Sehingga rakyat Jakarta yang menanti di pinggir jalan bisa melihat Presiden mereka. Di kanan dan kiri agak depan, dua sepeda motor pengawal membuka jalan.

Ketika mobil mendekati Istana, sebagian dari kerumunan massa mendekati mobil Sukarno. Namun mereka masih memberi jalan kepada iringan mobil presiden. Massa melambai-lambaikan tangan kepada Paduka Yang Mulia Presiden Republik Indonesia. Setelah mobil presiden melintas di depan mereka, mobil itu mereka ikuti dari belakang dengan berlari.

Sesampainya di istana, Sukarno berdiri di beranda. Ia didampingi Letnan Kolonel Daan Yahya dan beberapa pembesar lain. Massa berkerumun di depan istana, meluber hingga kawasan sekitar tanah lapang yang kini jadi Lapangan Monas. Segelintir massa yang terjangkau oleh Presiden disalami satu persatu.

“Merdeka! Merdeka!” menjadi pekikan pembuka tatap muka Sukarno bersama massa yang mengelu-elukannya. Pekikan itu diteriakkan berulang-ulang oleh massa sambil mengangkat tangan kanan yang mengepal. Ketika hendak membuka pidato singkatnya, agar massa tenang dan mendengar, barulah Sukarno berseru: "Diam! Diam!”

“Saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah saya ucapkan di hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hari aku telah menginjak lagi bumi Jakarta. Sesudah hampir empat tahun lamanya saya tidak bersua dengan saudara-saudara,” kata Sukarno dan rakyat bersorak. Mereka tak hanya di lapangan terbuka. Ada yang naik ke atas pohon atau di atap mobil.

“Empat kali 365 hari saya berpisah dengan rakyat Jakarta laksana rasanya seperti berpisah 40 tahun, saudara-saudara,” lanjut Sukarno, dan lagi-lagi disambut sorak riuh.

“Kepada pegawai, kepada saudara-saudara Marhaen, saudara-saudaraku tukang becak, saudara-saudaraku tukang sayur, saudara-saudaraku pegawai yang sekecil-kecilnya, tidak ada satu yang terkecuali. Semuanya, saudara-saudara, saya sampaikan salamku kepada saudara-saudara sekalian... Alhamdulillah. Sekarang di halaman ini telah berkibar Sang Dwi Warna,” puji syukur Sukarno yang disambut lagi dengan riuh massa.

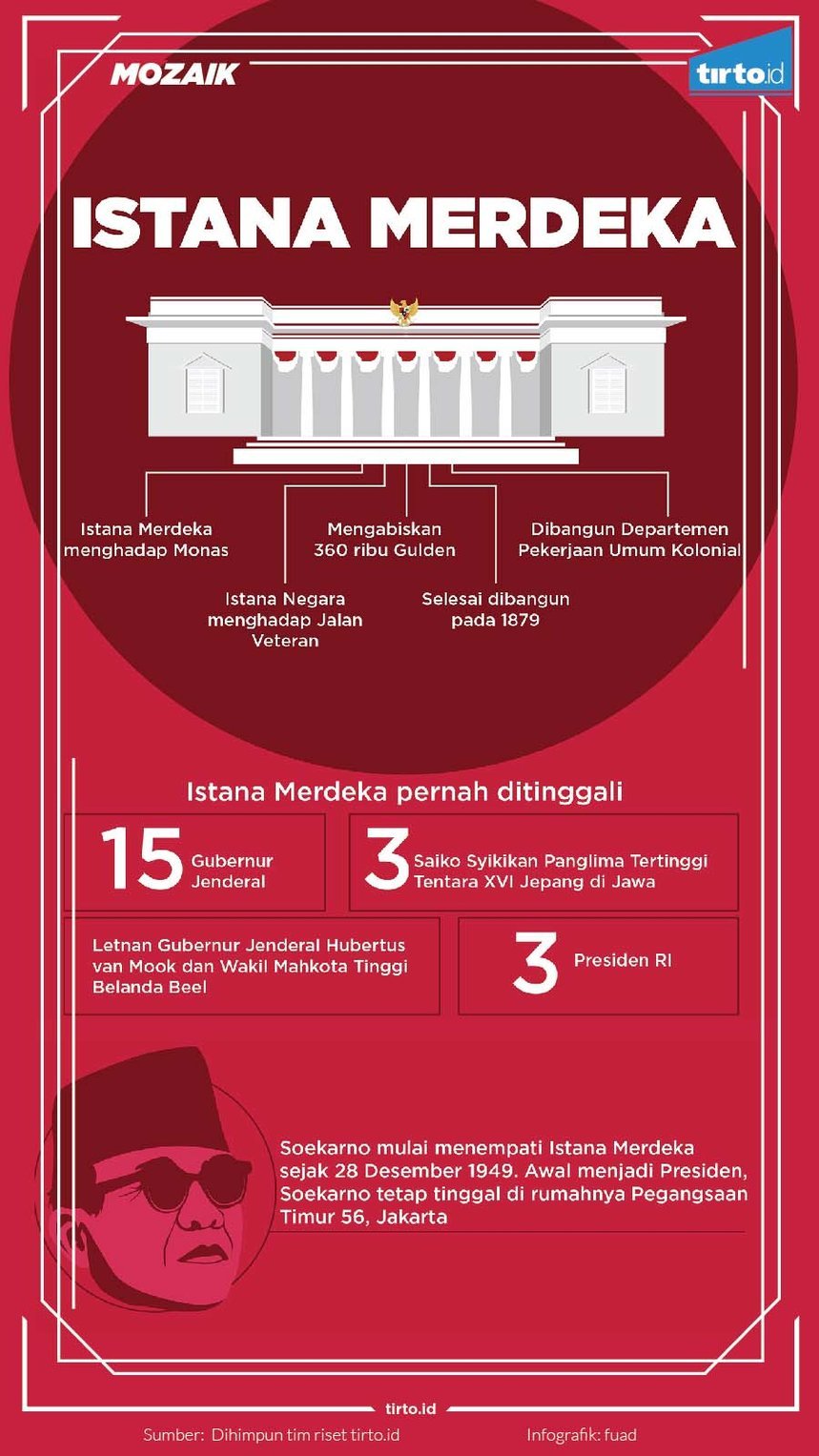

Pekikan "merdeka" yang terus berulang-ulang dalam penyambutan Sukarno, menurut Alwi Shahab dalam Saudagar Bagdhad Dari Betawi (2004), membuat gedung yang dibangun sejak 1869-1879 akhirnya disebut Istana Merdeka.

Sementara menurut Adolf Heuken dalam Medan Merdeka, Jantung Ibukota RI (2008), “Nama Istana Merdeka didapat dari pekikan rakyat: Merdeka, waktu upacara penurunan bendera Belanda, yang diganti dengan bendera Indonesia Merah Putih, pada 27 Desember 1949.”

Menurut presidenri.go.id, pekikan merdeka memang setidaknya sudah disorakkan ketika bendera merah-putih berkibar di depan Istana pada 27 Desember. Esoknya, 28 Desember, kata "merdeka" jelas berkali-kali dipekikkan lagi oleh suara yang jauh lebih ramai. Ketika itu, sebagian rakyat Indonesia menyebut Istana itu sebagai Istana Gambir.

Pada 28 Desember 1949 inilah, Sukarno mulai menyebut Istana Gambir sebagai Istana Merdeka. Hari itu pula, Presiden dan keluarganya langsung mendiami Istana Merdeka untuk pertama kalinya.

“Sukarno memakai sebuah ruang di sisi timur Istana Merdeka sebagai kamar tidurnya. Ruang tidur itu berseberangan dengan ruang kerjanya dan dipisahkan oleh bangsal luas yang dikenal sebagai Ruang Resepsi," tulis presidenri.go.id. “Sisi barat depan Istana Merdeka dipergunakan bagi kegiatan-kegiatan resmi.”

Di masa Sukarno, jika presiden sedang di Istana, sebuah bendera kuning dengan bintang emas dikibarkan di atas istana. Di masa Soeharto hal ini tidak dilakukan lagi. Soeharto sendiri tidak tinggal di Istana ketika menjadi Presiden.

Penulis: Petrik Matanasi

Editor: Ivan Aulia Ahsan

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id