tirto.id - Pada 2030, Angkatan Laut Cina diproyeksikan bertransformasi dari pasukan sederhana yang berorientasi pada pertahanan pesisir (brown water) dan pertahanan regional (green water) menjadi armada ekspansi secara global (blue water) seperti Amerika Serikat.

Cina memang butuh memperluas kekuatan armada laut demi melindungi kepentingan ekonominya yang sedang mekar, terutama memperkuat pertahanan di Samudera Pasifik dan Hindia.

Center for New American Security, lembaga kajian pertahanan dan keamanan berbasis di Washington, dalam laporan Mei lalu berjudul “Beyond The San Hai”, memperkirakan armada perang laut Cina akan lebih digdaya ketimbang AS pada 2030. Pada 2000, Cina hanya punya 163 kapal perang, berbanding jauh dengan AS yang memiliki 226 kapal. Selang enam tahun kemudian, selisih itu menipis jadi 183 kapal milik Cina, berbanding 188 kapal AS.

Pada 2030, Cina diprediksi memiliki 260 kapal perang, sedangkan AS hanya 199 kapal. Pertambahan kapal-kapal Cina ini didominasi oleh kapal induk, kapal berkapasitas berat, dan kapal selam. Pada tahun itu Cina menargetkan mampu memiliki 99 kapal selam, 4 kapal induk, dan 34 kapal tipe fregat, korvet, dan perusak. Jumlah kapal selam Cina nantinya dua kali lipat dari apa yang dimiliki AS.

Di Kepulauan Spratly—yang jadi sengketa di Laut Cina Selatan, Cina tiada henti membangun proyek fasilitas militer selama empat tahun terakhir. Dari landasan hingga hanggar bagi jet tempur dan pesawat pembom. Dari sistem baterai rudal pertahanan udara dan antikapal hingga misil jarak jauh dengan jangkauan belasan ribu kilometer.

Tak hanya itu, Cina juga masih berekspansi di Samudera Hindia demi memperkuat infrastruktur maritim. Perusahaan China Merchant Port Holdings mengakuisisi Pelabuhan Hambantota, Sri Lanka. Hal sama mereka lakukan saat membeli saham mayoritas di Pelabuhan Payra—di ujung paling selatan Bangladesh. Perusahaan negara Cina yang berpusat di Hong Kong ini juga mengakuisisi 85 persen saham pembangunan pelabuhan laut dalam di Teluk Benggala, Myanmar.

Nun di Afrika Barat, Cina pun membangun pangkalan militer di Djibouti. Gerak-gerik Cina ini tak lepas dari pengamanan Jalur Sutra Baru lewat program One Belt One Road—yang melintas dari Laut Cina Selatan, Selat Malaka, hingga tembus ke Samudera Hindia.

Baca juga laporan mendalam tentang Cina sebagai salah satu investor asing paling lapar di Myanmar yang menyuburkan kekerasan negara terhadap etnis Rohingya: Konflik Agama Jadi Dalih Kasus Perebutan Lahan di Myanmar

Respons AS dan India

Tindak-tanduk Cina tidak membuat Paman Sam tinggal diam. Amerika Serikat kini memperkuat pasukan marinir mereka di Darwin, Australia, dengan tambahan 5.000 pasukan. Di Filipina, Pentagon berupaya kembali mengaktifkan 5 instalasi militer: 4 pangkalan udara dan 1 pelabuhan yang tersebar di Pulau Luzon, Mindanao, Cebu, dan Palawan. Jarak pangkalan ini hanya 400 kilometer dari fasilitas militer Cina di Kepulauan Spratly.

Pentagon bahkan merencanakan 60 persen kekuatan militer akan terfokus di Asia Pasifik pada 2020. Armada tempur ini terdiri 6 kapal induk dan puluhan kapal fregat, korvet, dan kapal selam.

Di Samudera Hindia, Cina menghadapi kekuatan tangguh India yang kini mengembangkan armada tempur dan laut. Hubungan ini dibikin panas karena selain di Samudera Hindia, Cina dan India pun berebut wilayah di perbatasan Himalaya.

Dalam tiga tahun terakhir India bahkan jorjoran menambah anggaran alat utama sistem senjata (alutsista). Pada 2016, data Stockholm International Peace Research Institute—sebuah lembaga riset tentang keamanan global—menyebut pengeluaran militer India meningkat sekitar 8,5 persen menjadi 55,9 miliar AS. Ini menobatkan India sebagai negara pemboros anggaran pertahanan terbesar setelah AS, Cina, dan Rusia.

Dalam satu dekade ke depan, India memproyeksikan menambah 60 kapal perang menjadi 200-an armada. Begitupun Angkatan Udara India yang diproyeksikan menambah pesawat tempur hingga 250 jet pada akhir 2025. Langkah yang sudah terealisasi adalah mendatangkan 35 jet Rafalle bikinan Perancis dan 90 drone tempur tipe Avenger Predator buatan AS.

Data Global Fire Power menyebut AS adalah negara dengan kekuatan militer terbesar di dunia, setelah Rusia, Cina, dan India. Potensi bentrok antara kekuatan tempur AS, Cina, dan India membikin Indonesia, yang secara geografis berada di pusat konflik, otomatis terancam. Terlebih alutsista Indonesia secara kuantitas dan kualitas kalah jauh dengan ketiga negara tersebut.

Payah dalam Dukungan Logistik Tempur

Soal ancaman ini, Panglima TNI Gatot Nurmantyo beberapa kali mengutarakan kerawanan berkonflik dengan Cina di Kepulauan Natuna, serta AS dan sekutunya Australia di Pulau Masela di Laut Timor.

"Sebagai Panglima TNI, saya melihat itu sebagai ancaman," ujar Gatot saat memaparkan kuliah umum di Universitas Indonesia pada November 2016.

Pertanyaannya: Seberapa siap komponen pertahanan dan alutsista TNI saat perang betul-betul terjadi?

Mantan Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral Susilo Siswoutomo pada 2013 sempat berkata, jika Indonesia menghadapi perang, negara kepulauan ini hanya bisa bertahan tiga hari.

"TNI enggak punya ketahanan energi. Pesawat ada, kapal ada, tapi (tangkinya) tidak bisa diisi dengan BBM," ujarnya.

Ia mengungkapkan, Indonesia tidak punya cadangan strategis BBM yang disimpan secara khusus jika terjadi hal darurat seperti bencana alam atau perang. "Cadangan BBM kita nol! Bandingkan dengan Malaysia yang punya 30 hari, Jepang, Korea, dan Singapura 50 hari," tegasnya.

Ucapan Susilo ini kemudian diunggah oleh Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu di akun Twitternya pada 21 Februari 2015. Namun, cuitan itu dihapus karena bikin polemik.

Meski apa yang diutarakan Susilo ini kelewat lawas, minim cadangan minyak strategis memang terjadi sampai sekarang. Mantan Wakil Direktur Utama Pertamina Ahmad Bambang kepada Antara pada Januari 2017 mengakui kesusahan pihaknya menyuplai cadangan strategis.

"Kami butuh tambahan sekitar 4 miliar dolar AS untuk infrastrukturnya agar cadangan minyak strategis bisa sampai 30 hari," katanya.

Pengamat pertahanan dari Universitas Indonesia, Connie Rahakundini Bakrie, kepada Tirto menyebut jika terjadi perang, dukungan tempur buat memasok logistik bahan bakar untuk TNI agak payah.

"Alutsista itu kayak mobil. Percuma Ferrari tapi enggak ada bensinnya, ya enggak mau jalan," ujar Connie.

Jangankan untuk perang, untuk operasional sehari-hari pun masih cukup kepayahan. Ia mencontohkan piutang pembelian bahan bakar oleh TNI kepada Pertamina yang saat ini berkisar Rp10 triliun.

Karena kesulitan inilah operasi patroli Angkatan Laut menjaga perairan Indonesia acapkali terhambat. Data dari Pusat Penerangan AL menyebut, satu unit kapal perang kelas fregat dengan panjang sekitar 100 meter butuh bahan bakar solar senilai Rp900 juta untuk biaya patroli sehari penuh.

Biaya ini bakal membengkak bila wilayah patrolinya luas. Utang kepada Pertamina membikin patroli dibatasi. Wajar belaka jika TNI AL diberi jatah 13 persen dari apa yang mereka minta. Jadi, sehari hanya bisa mengoperasikan 7-15 kapal, padahal posisi kapal berpatroli bisa 60-70 kapal.

"Harusnya Panglima TNI itu mengambil ide poros maritim dunia dengan menjadikan Natuna sebagai strategic petroleum dan energi riset. Kenapa energi? Supaya kita seperti Perancis. Begitu menghimpun energi, TNI mampu mengakomodasi pesawat tempur, kapal induk, dan kapal lain. Jangan bicara alutsista dulu kalau misalkan energi saja tidak didukung," ujar Connie.

Soal ancaman konflik kawasan antara Cina, AS, dan India di wilayah Indonesia, Connie menyebut bahaya itu memang "nyata."

"Ibaratnya, saya punya rumah, orang masuk rumah kita dan berantem di situ. Sanggup enggak kita bilang ke mereka, 'Hei, jangan berkelahi di rumah saya?' Sanggup enggak TNI bilang begitu ketika ada kapal induk negara lain masuk negara kita? Ya enggaklah," papar Connie.

"Betul TNI itu kuat. TNI itu hebat. Tapi kita enggak hidup di Perang Dunia II," katanya, menambahkan bahwa pernyataan macam itu bukan untuk meremehkan TNI.

Peperangan saat ini, menurut Connie, bergantung pada teknologi dan sistem informasi. Perang dengan mudah dimenangkan tanpa harus berhadap-hadapan. Dengan misil atau jet tempur, musuh dengan mudah menang perang.

Ucapan senada diungkapkan Kusnanto Anggoro, peneliti politik dan keamanan internasional sekaligus dosen di Universitas Pertahanan Indonesia. Ia menilai, dalam waktu 10 tahun ke depan, perang tradisional yang mengibaratkan pasukan asing menduduki Indonesia akan sulit terjadi.

Tetapi ancamannya lewat jet tempur atau misil yang menyerang tempat-tempat strategis di Jakarta.

"Ini violence conflict, tak sempat perang tapi mati. Ini saya cemas karena berkaitan dengan teknologi berat dan TNI tidak punya kemampuan itu," katanya kepada Tirto.

Ia menilai, selama ini pembahasan soal perang di kalangan militer masih berkutat pada perang tradisional. "Kalau ada musuh, musuh biar masuk, lalu kita perang gerilya. Iya, kalau musuhnya kirim pasukan ke teritorial kita. Kalau serangan misil atau udara, kita mau gerilya apa?" katanya.

Kusnanto menilai rencana strategis dari program pembangunan kekuatan pertahanan—yang tertuang dalam kebijakan Minimum Essential Force hingga 2024—masih berkutat pada ancaman internal berupa "separatisme dalam negeri."

"Melihat konstelasi Cina di Laut Cina Selatan, kisruh mereka dengan India, dan penempatan pasukan AS di Darwin, saya tidak yakin TNI hanya cukup mengurus pertahanan internal sampai 2024," katanya. "Harus ada rencana jangka panjang, kalau perlu hingga 2045. Apa yang dilakukan Cina saat ini saja dilakukan sejak 1970-an," jelasnya.

Sementara Indria Samego, peneliti hubungan militer-sipil dari LIPI, menyebut posisi daya tawar Indonesia terhadap negara-negara besar masih cukup lemah.

Menurutnya, kepemilikan Sukhoi, Leopard, dan alutsista terbaru lain hanya memunculkan detterent effect alias efek kejut semata yang membuat musuh berpikir kembali ketika hendak menyerang.

"Tapi ya efek kejut itu tidak bisa disamakan bahwa TNI siap tempur dengan siapa pun. Jadi, alutsista sebagai komponen utama dalam perang ini belum bisa," katanya.

Ia menyarankan, ketimbang berjuang dengan otot, Indonesia sebaiknya mengupayakan diplomasi karena jalan dialog ini tetaplah "lebih bijak."

Postur Kekuatan TNI dengan Cina, India, dan AS

Jika mengacu data riil, kepemilikan alutsista TNI memang kalah jauh.

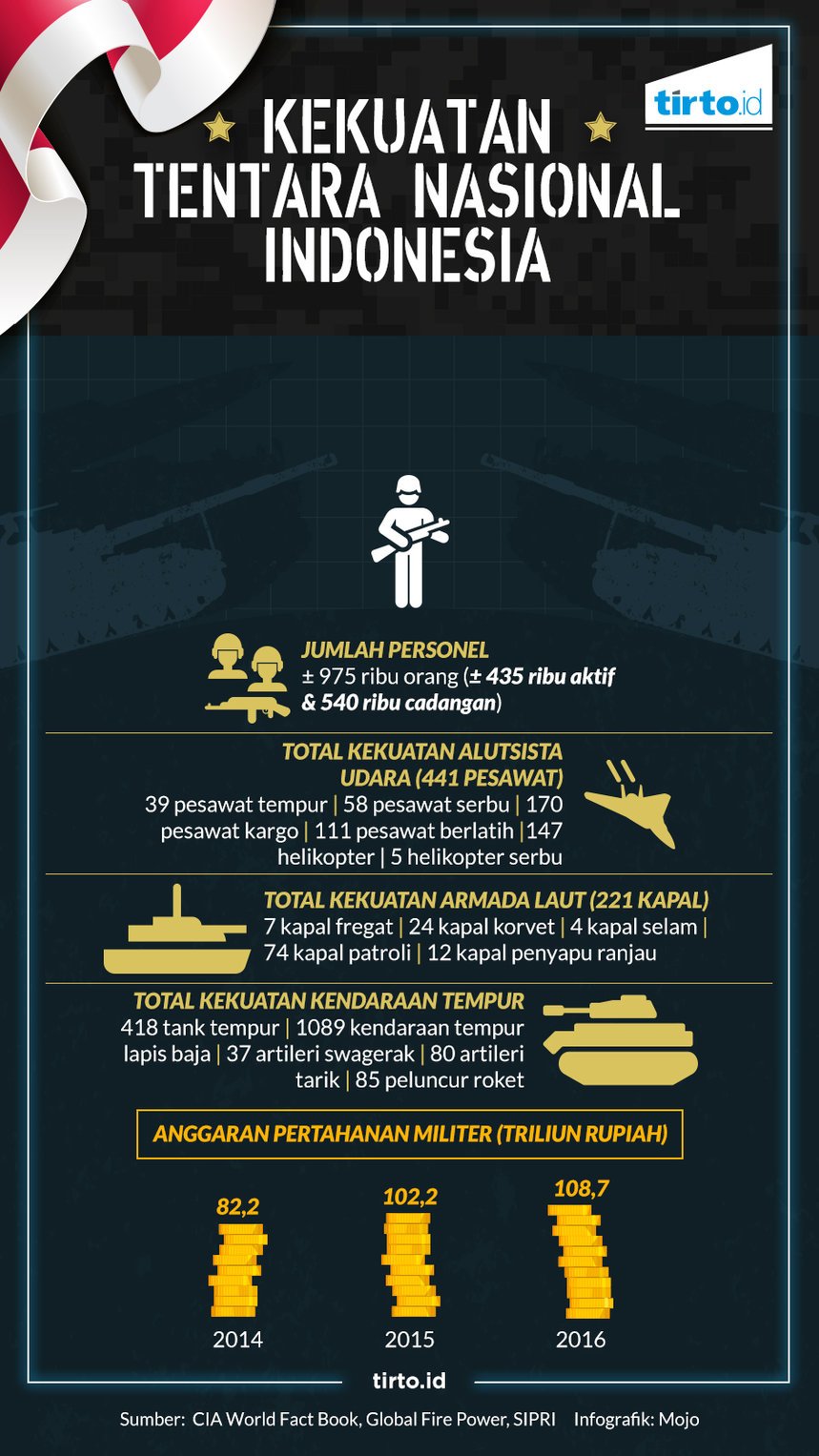

Untuk armada udara saja—ancaman nyata dalam dekade ke depan—India memiliki 2.102 pesawat, Cina punya 2.955 pesawat, dan AS 13.762 pesawat. Indonesia? Hanya 441 pesawat. Ini pun didominasi oleh 111 pesawat latih. Sementara jet tempur hanya 39 pesawat.

Untuk kekuatan tempur laut, India memiliki 295 kapal perang, Cina 714 kapal, dan AS punya 415 kapal, yang didominasi oleh kapal induk dan kapal selam. Indonesia? Hanya 221 kapal.

Postur alutsista ini berbanding jauh lagi jika membandingkan personel aktif pasukan antara tiga negara tersebut dengan Indonesia. TNI hanya punya 435 ribu tentara aktif, sedangkan India 1,3 juta serdadu, Cina 2,2 juta prajurit, dan AS 1,3 juta personel.

Namun, betapapun para peneliti militer ini memberikan jawaban yang cukup realistis, Panglima TNI Gatot Nurmantyo menjawab dengan slogan yang bombastis. "Kami akan berjuang sampai titik darah penghabisan," katanya.

Ucapan senada diungkapkan mantan Panglima TNI Moeldoko. "TNI memiliki ketahanan, ideologi, dan doktrin mumpuni. TNI sanggup hadapi ancaman itu dengan mudah asalkan tetap bersama rakyat," katanya saat reporter Tirto menemuinya di Kemang.

Jawaban lebih heroik diucapkan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu: "Kita punya 100 juta rakyat. Ada yang berani menyerang 100 juta? Pasti tidak berani."

Penulis: Aqwam Fiazmi Hanifan

Editor: Fahri Salam