tirto.id - Selama dua minggu saya mendatangi dua gereja dengan aliran berbeda. Pada pekan pertama saya mendatangi Gereja Kristen Jawa di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, saat Kebaktian pukul lima sore. Hanya terlihat 20-an jemaat. Ibadah hanya diiringi alunan organ yang kejar-kejaran dengan suara penyanyinya.

Seperti umumnya ibadah di gereja Calvinis, tata ibadah diatur rapi dan saklek. Bila terbiasa datang ke sana, mungkin kita bisa hapal kapan saatnya jemaat berdiri dan duduk, kapan pembacaan petunjuk hidup baru lalu dilanjutkan nyanyian, kapan doa syafaat yang panjang dan bikin mengantuk itu, kapan khotbah dengan durasi sekitar setengah jam, hingga pujian penutup dan diakhiri bersalaman dengan pendeta di pintu gereja.

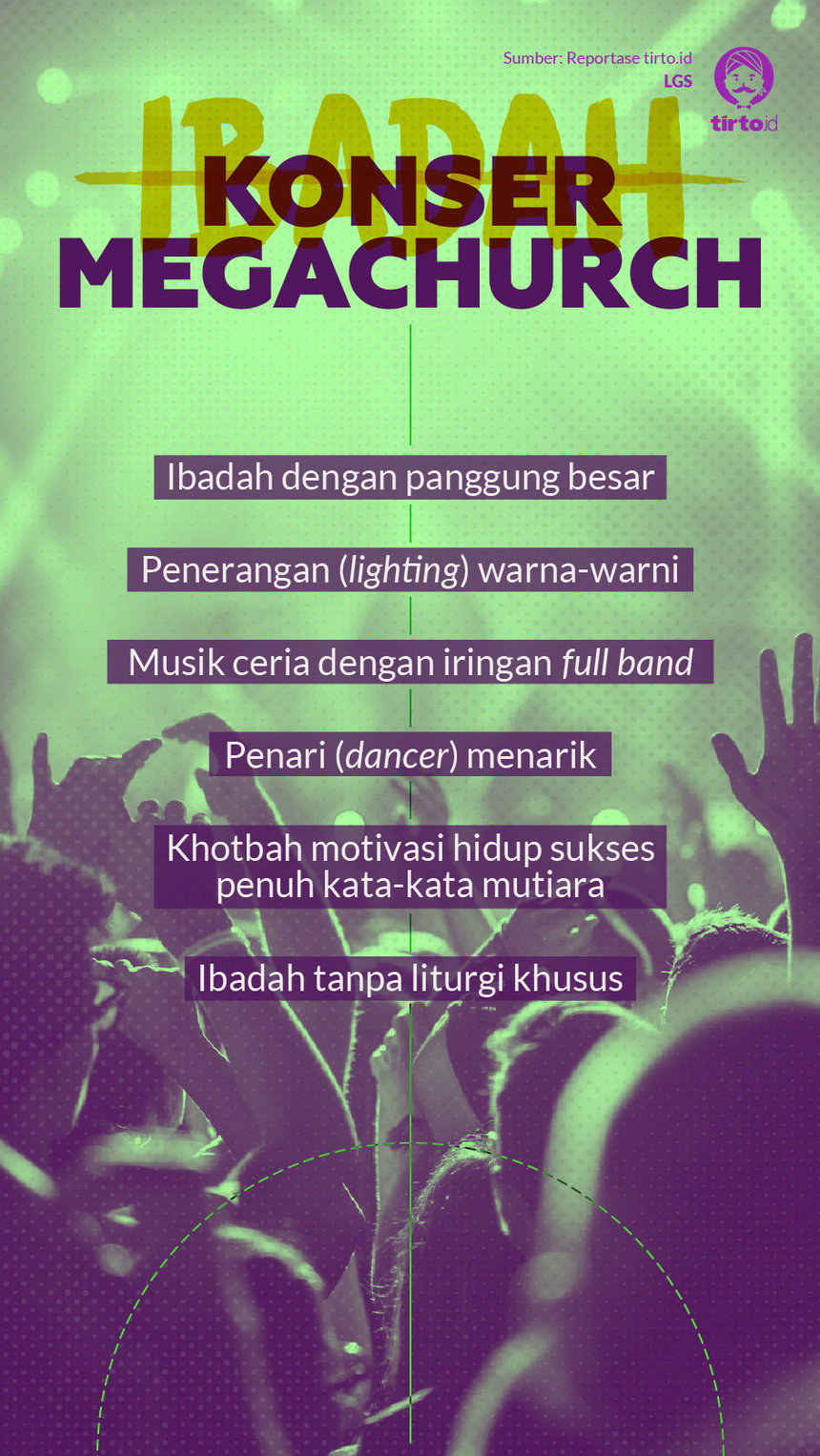

Kondisi itu kontras sekali dari ibadah di Gereja Christ Cathedral di Serpong, Tangerang, yang saya datangi pada minggu selanjutnya. Begitu memasuki halaman gereja, terlihat gedung besar nan megah. Kemegahan itu tak cuma tampak luar, tapi juga tempat ibadahnya seperti gedung bioskop tapi dalam ukuran jauh lebih besar. Dari luar ruangan sudah terdengar dentaman full band yang melantunkan pujian.

Di panggung, kita disuguhi penyanyi dengan penari latar berkostum menawan. Layar raksasa berukuran tiga kali layar bioskop membuat kita lebih jelas melihat suasana panggung. Lagu-lagu melantun tanpa jeda. Musisi bermain tanpa nada fals. Bak menonton konser musisi profesional.

Saat khotbah, layar di belakang panggung menampilkan penerjemah bahasa isyarat. Fasilitas untuk orang berkebutuhan khusus juga termasuk tangga ramah disabilitas dan tempat duduk khusus untuk lansia.

Sore itu ruangan berkapasitas 2.500 orang nyaris penuh. Sebagian besar jemaat adalah anak-anak muda. Selama ibadah, mereka terlihat energik saat bernyanyi, sesekali mengangkat tangan dan bergoyang.

Saya berkenalan dengan Angelica, Irama, dan Robert, yang duduk di sebelah saya. Usai ibadah, saya bertanya mengapa mereka tertarik ke Gereja Christ Cathedral. Umumnya menjawab kompak karena ibadahnya ekspresif sesuai semangat jiwa muda.

“Aku suka dengan Praise and Worship di sini,” kata Angelica.

Robert senang datang ke gereja itu karena merasa keletihannya selama lima hari kuliah bisa terjawab. Ia merasa lega dan tenang setelah ikut ibadah dengan musik yang membuatnya larut makin dekat dengan Tuhan.

“Gue pribadi memang musik dan khotbahnya kerasa bisa gue banget. Karena cocok, ya sudah, di sini terus,” katanya.

Menjawab Kebutuhan Pasar

Mega church alias gereja raksasa memang pandai membaca ceruk pasar kelompok Kristen perkotaan. Mengonsep gereja dibalut unsur hiburan yang dicari anak muda.

Junifrius Gultom, Direktur Pascasarjana Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia, berkata konsep itu membuat anak muda tidak takut lagi terhadap Kekristenan yang selama ini dianggap momok, mengikuti cara beragama yang formal dan kaku.

“Belum lagi anak-anak muda menyukai Praise and Worship, penyembahan yang sangat kontemporer, ketimbang bersifat liturgis dan formal. Sebuah daya tarik tersendiri,” kata Gultom.

Selain itu, mega church memberi kenyamanan dalam akses lokasi ataupun gedung gereja. Tidak terjebak lagi pada gedung gereja yang sakral seperti gereja arus utama. Mereka bisa menggunakan gedung bioskop dan gedung pertemuan di mal sebagai tempat ibadah.

Pemilihan gereja di mal ibarat resep manjur mengatasi sejumlah masalah. Misalnya, akses lebih mudah, bisa sekalian nongkrong sembari ke gereja, dan yang terpenting: gereja lepas dari urusan izin pembangunan rumah ibadah yang ribet di Indonesia.

Kita tahu: umat Kristen kesulitan membangun gereja lantaran terganjal SKB 2 Menteri tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadah. Sepanjang lima tahun terakhir, setidaknya ada 32 gereja yang terpaksa ditutup karena masalah izin dan penolakan.

Beberapa mega church yang menggunakan mal sebagai tempat ibadah di antaranya Jakarta Praise Community Church di mal Kota Kasablanka, Nafiri Discipleship Church dan Gereja Mawar Sharon di Central Park, serta Gereja Tiberias Indonesia di Mall of Indonesia.

Dan, kombinasi itu belum lengkap tanpa khotbah motivasional. Di atas mimbar, pendeta atau pastor biasa memberikan rumus how to dalam menjalani hidup, menempuh karier, bahkan mencari jodoh.

Sebagaimana fenomena hijrah di kalangan umat Islam perkotaan, isi khotbah yang dekat dengan masalah kelas menengah-urban jadi salah satu kunci memikat banyak jemaat. Bahkan tak jarang gereja-gereja raksasa secara spesifik membuat ibadah untuk masalah khusus, contohnya problem bisnis.

Misalnya, Gereja Tiberias Indonesia membuat Kebaktian Kebangunan Rohani penghapusan resesi ekonomi. Saya pernah datang ke ibadah itu beberapa minggu lalu. Pastor Alex Simanjuntak yang jadi pengkhotbah malam itu menceritakan ia membantu pemilik showroom mobil dengan doa dan minyak urapan sehingga mobil-mobil itu bisa segera laku.

Profesional adalah Kunci

Pelayanan gereja berorientasi jemaat memang diwujudkan secara profesional oleh para pengurus mega church. Misalnya untuk pemain musik, gereja mempekerjakan musisi sungguhan untuk bermain setiap minggu. Mereka juga mengundang beberapa pendeta terkenal untuk sesekali mengisi khotbah dengan bayaran seorang profesional.

Salah seorang mantan pastor di salah satu mega church di Jakarta bercerita pengelolaan gereja secara profesional itu sudah lazim. Terutama masalah keuangan dan kegiatan ibadah. Profesional dalam hal ini tidak mempermasalahkan latar belakang agamanya.

“Kalau pemain musik itu ada kok yang dia bukan Kristen tapi profesional main musik. Mereka dipekerjakan dan dapat gaji bulanan,” katanya.

Penata panggung, pencahayaan, videografer, dan kebutuhan penunjang ibadah lain dikerjakan oleh tenaga profesional. Tujuannya demi mencapai hasil maksimal. Jemaat benar-benar disuguhi musik yang enak tanpa nada fals sehingga ibadah lebih khusyuk.

“Memang ada yang sifatnya sukarela, beberapa petugas saat ibadah itu sifatnya pelayanan. Mereka tidak dibayar. Tapi, sebagian besar sudah profesional," ujarnya. "Karena kalau musik atau panggung itu enggak menarik lagi, gereja akan ditinggalkan. Itu sudah kita lihat di gereja arus utama."

Pengelolaan gereja secara profesional sejalan dengan beberapa gereja raksasa yang membuka jalur profesional untuk menjadi pendeta. Sebagian besar adalah profesional dan pengusaha sukses yang ingin mendermakan hidupnya kepada Tuhan. Sebagian dari mereka kemudian mendirikan gereja dan mengelola gereja layaknya perusahaan.

Pengelolaan gereja yang melibatkan profesional ini berdampak positif, menurut Junifrius Gultom. Misalnya, membuat gereja tidak khawatir lagi soal keuangan.

“Karena sudah terbiasa di dunia sekuler soal manajemen, strategi pemasaran dan sebagainya ... hal ini bisa dipakai di gereja sehingga manajemen gereja jadi bagus,” katanya.

Tapi juga ada dampak negatifnya, menurut Gultom, yakni cara bergereja seperti ini cenderung pragmatis. “Tidak peduli soal proses. Yang penting manjur."

Tanpa sekolah teologi, kata Gultom, mereka bisa menjual diri ke mana-mana bahwa mereka tetap bisa membesarkan gereja, persis sebagaimana sebutannya sebagai Gereja Raksasa.

Penulis: Mawa Kresna

Editor: Fahri Salam