tirto.id - Wage Rudolf Supratman tersenyum lebar ketika mendapati banyak perempuan yang hadir dalam Kongres Pemuda Indonesia II pada 27-28 Oktober 1928. Menurut pengamatannya, jumlah pengunjung perempuan jauh meningkat dibanding saat Kongres Pemuda I dua tahun sebelumnya.

Bambang Sularto dalam memoar Wage Rudolf Supratman (1980: 40) mengisahkan kegiatan Supratman di siang hari selama berlangsungnya kongres kedua. Supratman sempat berkeliling sambil membuat catatan mengenai jumlah peserta perempuan yang ditemuinya. Paling tidak ada sepuluh perempuan yang hadir dan empat orang di antaranya sudah dikenalnya dengan baik. Mereka adalah Nona Purnomowulan, Nona Tumbel, Siti Soendari, dan Suwarni Pringgodigdo.

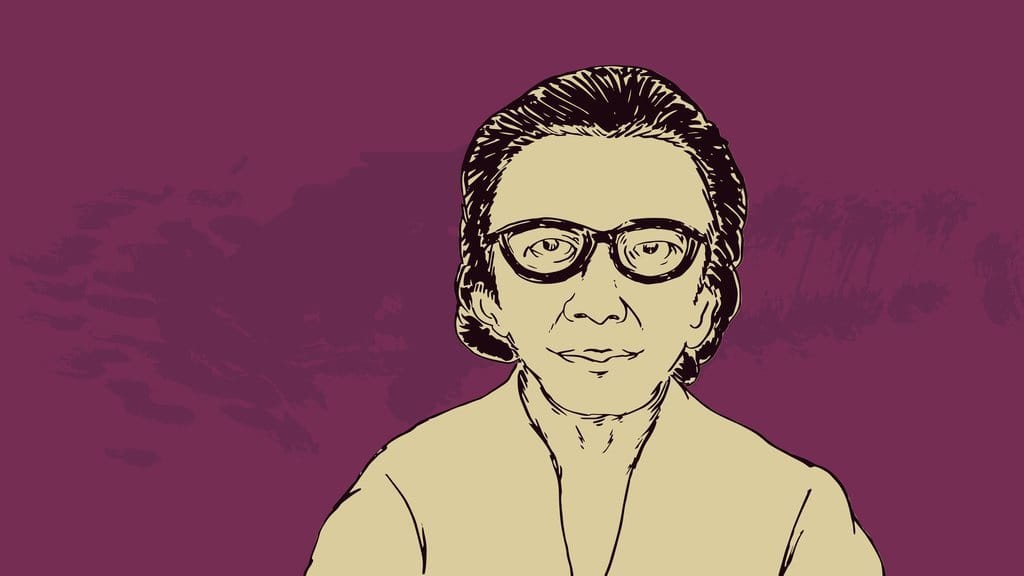

Namun ternyata masih ada beberapa nama yang tidak dikenal oleh Supratman. Salah satunya Johanna Tumbuan, yang ketika itu masih berusia 18. Di hari kelahiran Sumpah Pemuda itu, Johanna hadir mewakili sayap pemudi Jong Minahasa.

Dua tahun sebelumnya, Johanna adalah seorang gadis yang berbeda. Ia tak seperti siswa-siswa MULO lainnya yang antusias menyambut Kongres Pemuda I di Batavia pada April 1926. Banyak kawan-kawan MULO-nya yang tertarik terjun ke organisasi. Johanna justru sebaliknya, ia tidak peduli.

Orang tua Johanna memang ingin agar anak gadis satu-satunya itu fokus menuntut ilmu, lalu pulang kampung ke Sulawesi Utara menjadi perempuan berpendidikan kebanggaan keluarga. Sebagai anak orang kaya, Johanna dididik untuk tidak perlu memikirkan segala urusan pergerakan, apalagi melawan pemerintah kolonial.

Sikap Johanna mulai berubah tatkala berjumpa dengan mahasiswa STOVIA bernama Masdani. Dari Masdani, Johanna mulai belajar tentang arti pergerakan. Bersama-sama, mereka sering mengkoordinasi gerakan-gerakan sosial dan terlibat dalam pertemuan pemuda. Ujung-ujungnya, mereka pun berpacaran dan menikah di Jakarta pada 1942.

Berkat ajakan Masdani pula Johanna berkesempatan menjadi salah satu dari sepuluh perempuan pengikrar Sumpah Pemuda. Dari situ, aktivitas pergerakan Johanna berlanjut sepanjang masa Revolusi. Jasanya yang paling besar ialah memprakarsai pembangunan Tugu Peringatan Proklamasi Kemerdekaan di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta Pusat, pada 1946.

Merantau dan Membabat Sekat Sukuisme

Johanna Nanap Tumbuan lahir di Amurang, Sulawesi Utara, pada 29 November 1910. Ia merupakan putri seorang juragan perkebunan kelapa bernama Alexander Tumbuan. Sejak kecil Johanna dibesarkan dalam keluarga elite yang mendidik anak mereka secara Barat.

Sebagai anak perempuan satu-satunya, Johanna sangat dimanja kedua orang tuanya, terutama oleh sang ibu, Henriette Mosal. “Ibu memperlakukan saya seperti porselen,” ujar Johanna dalam sebuah wawancara dengan majalah Gatra (2/11/1998).

Menjadi perempuan dari keluarga kaya dan terpandang menuntut Johanna untuk jadi orang terpelajar. Setelah menamatkan pendidikan dasar di Amurang, Johanna dikirim merantau ke Batavia pada 1926. Dimulailah hari-hari Johanna sebagai siswi sekolah menengah Christelijke MULO di Jalan Kwini.

Di tahun pertamanya menuntut ilmu, Johanna tidak kekurangan suatu apapun. Dia hidup enak. Setiap hari pergi ke sekolah kemudian pulang ke asrama yang nyaman tanpa membawa beban. “Tiap bulan saya dikirimi uang cukup. Dua ratus gulden lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan bulanan di Jakarta,” aku Johanna.

Kehidupan Johanna yang serba monoton berubah 180 derajat tatkala mulai berpacaran dengan Masdani, seorang pemuda Jawa yang sedang menuntut ilmu kedokteran di STOVIA. Perlahan tapi pasti, Johanna terpengaruh sikap kekasihnya yang simpatik dan revolusioner itu. Tak butuh waktu lama sampai Johanna akhirnya mau bergabung ke dalam organisasi kepanduan Indonesische Nationale Padvinders Organisatie (INPO) dan aktif di Jong Minahasa sedari 1927.

Di luar dugaan, Johanna menikmati bergaul dengan pemuda dan pemudi dari berbagai suku bangsa, khususnya Jawa. Dari sekian banyak kegiatan amalnya, Johanna belajar banyak jenis adat dan kesenian Jawa. Dalam pertunjukan amal untuk korban meletusnya Gunung Merapi tahun 1931, ia pernah tampil sebagai tokoh Chandra Kirana dan mengenakan kemben.

Rupanya, pertunjukan Johanna mendapat perhatian dari seorang wartawan. Foto-foto Johanna berbusana Jawa pun masuk ke surat kabar dan tiba di atas meja sarapan Alexander di Amurang. Sang ayah marah, terlebih ketika mengetahui putrinya berpacaran dengan orang Jawa.

“Saat itu, sukuisme kuat sekali. Saya hanya boleh menikah dengan sesama Manado dari keluarga terpandang,” kenang Johanna kepada Gatra.

Ditampar Serdadu Jepang

Melihat polah Johanna, Alexander pun berhenti mengirim uang sembari berharap putrinya akan insaf dan pulang. Namun Johanna tidak goyah. Kendati harus putus sekolah dan berjuang menghidupi diri dengan bekerja sebagai juru ketik di Departmen van Financien, Johanna tidak ingin memutus hubungan dengan Masdani yang dinilainya punya persamaan cita-cita.

“Idealisme kami amat indah. Benih-benih nasionalisme tumbuh subur merasuk jiwa, menembus sekat-sekat sukuisme dan golongan, demi kebangkitan bangsa,” ujar Johanna bangga.

Dengan biayanya sendiri Johanna berhasil mengantongi ijazah Kweek School (sekolah guru). Johanna kemudian aktif sebagai pengajar di beberapa perguruan rakyat di Batavia, sambil terus menenggelamkan diri ke dalam kegiatan organisasi perempuan.

Menurut memoar yang dikumpulkan Lasmidjah Hardi dalam Sumbangsihku Bagi Ibu Pertiwi: Kumpulan Pengalaman dan Pemikiran, Jilid V (1984: 39-40), Johanna pernah menjadi pembangkang selama masa pendudukan Jepang. Tak seperti perempuan-perempuan anggota organisasi lainnya yang terpaksa menurut dan menggabungkan diri ke dalam Fujinkai, Johanna kukuh menolak bekerja sama dengan Jepang.

Kendati demikian, ia sempat belajar bahasa Jepang untuk beberapa saat dan akhirnya memutuskan berhenti lantaran merasa marah kepada Jepang. Keputusan untuk berhenti timbul setelah seorang serdadu Jepang mendatangi dan menamparnya di depan umum hanya karena ia tidak memberi hormat.

Perancang Tugu Proklamasi

Selepas Kemerdekaan, perjuangan Johanna tak lantas usai begitu saja. Pada 1946, di usia 36, Johanna menjadi salah satu dari beberapa aktivis perempuan yang berperan penting dalam peringatan satu tahun lahirnya Republik Indonesia.

Johanna mengemban misi khusus yang datang dari perkumpulan mahasiswi dan perempuan Jakarta. Pada Juni 1946 mereka meminta Johanna untuk menjadi ketua pemrakarsa pembuatan tugu peringatan satu tahun Proklamasi yang rencananya akan dibangun di halaman gedung Jalan Pegangsaan Timur 56.

Awalnya Johanna ragu menerima tugas itu. Perkara dana menjadi kecemasannya yang pertama. Menurut Johanna, akan sangat sulit menggalang dana dalam kondisi kritis Kota Jakarta yang tengah diduduki tentara Sekutu. Namun kegundahannya luruh setelah mendengar saran suaminya.

“Suami saya memberi semangat agar saya harus membuktikan bahwa saya, wanita Indonesia sanggup melaksanakan tugas itu,” kata Johanna seperti dikutip Femina (16/8/1983).

Johanna dengan giat melakukan penggalangan dana. Dibantu perempuan-perempuan anggota organisasi di Jakarta, pekerjaan itu pun usai hanya dalam kurun dua bulan. Selain mengepalai seluruh kegiatan pembangunan, Johanna juga bertindak sebagai perancang gambar bangunan. Johanna pula yang bertugas memilih tiga potong marmer yang masing-masing berisikan tulisan “Dipersembahkan oleh wanita republik,” teks proklamasi kemerdekaan, dan gambar peta Indonesia.

Menurut Rosihan Anwar dalam Sejarah Kecil "Petite Histoire" Indonesia, Volume 3 (2004: 146), meski sempat mendapat tentangan dari tentara Sekutu, Johanna tetap bersemangat menyambut acara peresmian tanggal 17 Agustus 1946. Bahkan Johanna menolak pulang dan tetap di tempat untuk berjaga. Ditemani tidak kurang dari 200 siswa dan siswi sekolah menengah, Johanna menyalakan bara api dan melek bersama sampai pagi.

Editor: Ivan Aulia Ahsan

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id