tirto.id - Jalan menuju reruntuhan kampung Bukit Duri terlihat becek dan licin. Hujan membuat orang-orang yang melintasi jalan itu dengan berjalan atau mengendarai sepeda motor harus berhati-hati. Apalagi nyaris tidak ada penerangan. Gelap merajalela. Hitam di mana-mana.

Dua backhoe yang meluluhlantakkan rumah-rumah warga pada 28 September lalu masih ada di sana, di tepi Sungai Ciliwung yang airnya mengalir dengan tenang, malam itu. Puing-puing keramik, tembok rumah dan batuan yang sudah digilas backhoe berceceran dengan merata di pinggir-pinggir jalan.

Sekitar 200 meter dari backhoe itu, sebuah layar dibentang di dinding bekas rumah yang ambruk. Dua ratusan warga dari berbagai kampung korban penggusuran duduk anteng di atas terpal yang dibentangkan di tanah menghadap layar. Mereka khusyuk menyaksikan pemutaran perdana film “Jakarta Unfair”. Anak-anak yang berada di barisan depan larut menyaksikan film tentang penggusuran itu.

Suyanti (34), pembawa acara yang membuka acara nonton bareng, berdiri termenung sambil memegang microphone. Matanya berkaca-kaca. Air mata tak terbendung ketika film selesai diputar dan lagu “Ciliwung Nyawa Kami” mengalun. Ingatannya melayang tak terkendali. Pada masa kecil yang menyenangkan di kampung Bukit Duri, pada masa remaja yang ceria di kampung Bukit Duri. Pada masa lalu yang jejaknya kini telah rata dengan tanah.

Di hadapan warga yang mengikuti acara nonton bareng itu, Suyanti bercerita: “Dulu ini rumah Doang. Waktu saya kecil, tiap hari Minggu kami ke sini nonton RCTI, karena cuma di rumah ini yang punya televisi berwarna.Di sini, ini, rumahnya Preti, detik-detik sebelum penggusuran kami diskusi di sini.”

Ratusan pasang mata yang menyaksikan terdiam mendengar suara Suyanti terbantun diiringi sedu sedan yang lirih. Kacamata Suyanti berembun. Sementara dia membersihkan kacamata dengan ujung jilbabnya, seekor tikus got sebesar anak kucing mondar-mandir di depan layar yang masih menyala.

Suyanti adalah warga Bukit Duri yang sebenarnya tidak ikut digusur. Rumahnya yang berjarak sekitar 100 meter dari tepi sungai tidak ikut dirobohkan. Meski demikian seumur hidupnya yang dihabiskan di kampung Bukit Duri membuatnya merasa kehilangan. Sangat.

Bukan cuma dia, anak perempuannya, Oriana, yang baru berusia 10 tahun, turut sedih ketika terjadi penggusuran. Oriana kehilangan sanggar Ciliwung Merdeka tempat dia dan teman-temannya bermain usai pulang sekolah. Sanggar yang didirikan pada 2000 itu sudah tak terlihat jejaknya. Sepanjang malam usai penggusuran, dia menangis.

“Bu, teman-temanku gimana? Gimana aku latihan balet kalau sanggar nggak ada?” Suyanti menirukan rengekan anak pertamanya.

Anak keduanya, Raihan, yang berusia enam tahun bahkan trauma melihat backhoe. Raihan selalu menangis ketakutan ketika melihat alat berat itu bekerja.

“Saya nggak ngerti, kenapa mereka yang sudah janji nggak akan menggusur kita, sekarang malah bilang kita liar. Liar, siapa yang liar? Kita warga punya KTP. Saya sudah tiga generasi di Bukit Duri, masih dibilang liar sebagai alasan menggusur. Kita sudah gugat ke pengadilan, gugatan kita diterima, tapi kemudian turun Surat Peringatan 1, Surat Peringatan 2 turun, ini apa, siapa yang liar?” ujar Suyanti.

Warga langsung menyahut, “Ahok! Ahok yang liar!”

Sejak Zaman Orba

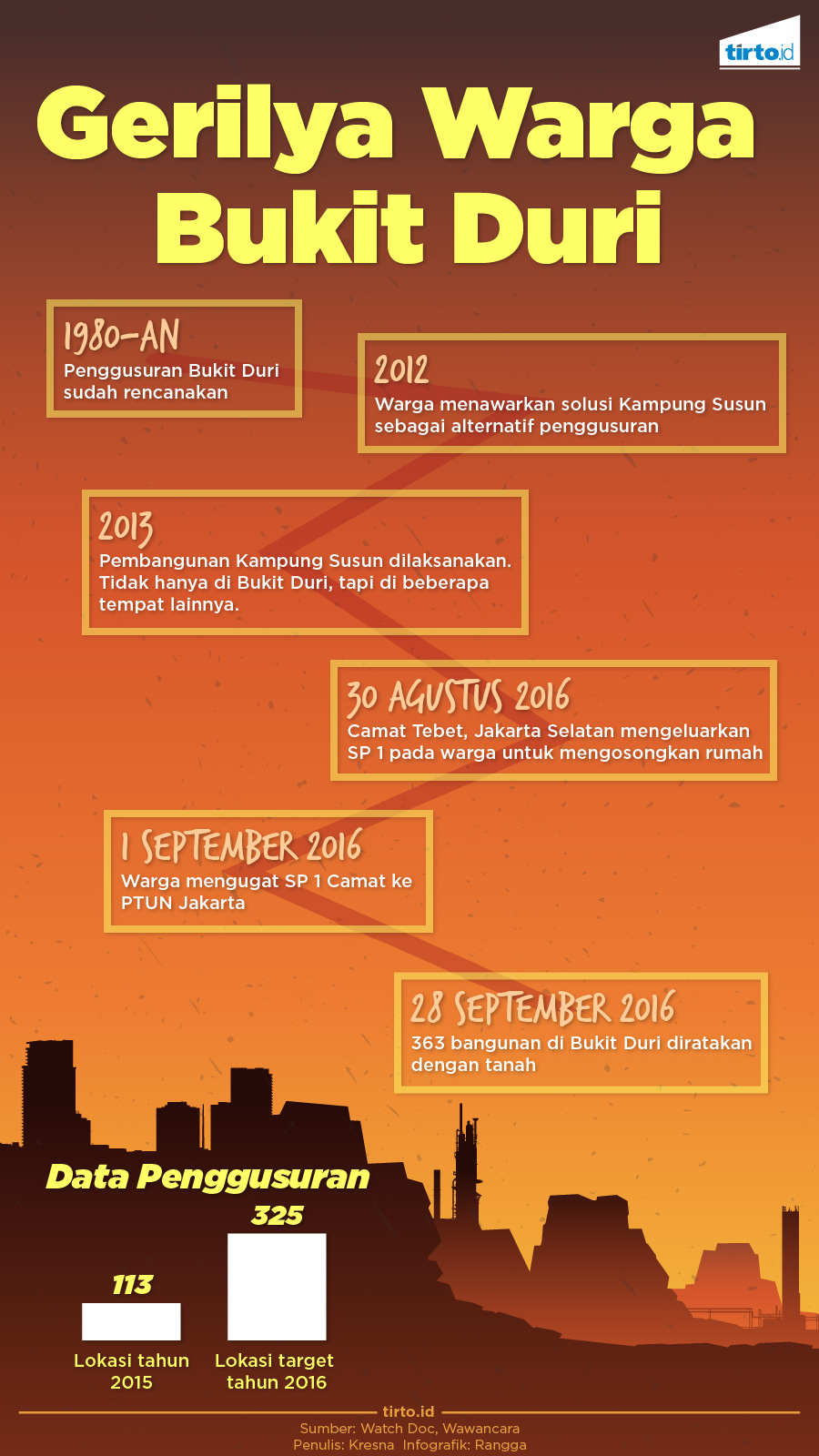

Penggusuran yang dilakukan Pemerintah DKI Jakarta sebenarnya sudah lama direncanakan. Sejak dekade 1980-an, ancaman penggusuran terhadap warga Bukit Duri sudah didengungkan pemerintahan Orde Baru. Tapi selama itu pula warga terus melakukan perlawanan. Dengan berbagai cara. Melakukan lobi-lobi agar mereka tak digusur. Mendekati pemerintah. Mengajak dialog. Mencari solusi.

Pada 2012, Joko Widodo dan Basuki “Ahok” Tjahja Purnama yang maju sebagai kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pilkada DKI Jakarta menyambangi Bukit Duri. Pasangan politisi itu berdialog dengan warga terkait upaya penataan daerah kumuh tanpa penggusuran.

Kedatangan Jokowi dan Ahok itu masih terekam dalam memori Mulyadi (43), Ketua RT 06 RW 12, kampung Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Semula, warga menganggap kehadiran Jokowi dan Ahok ini akan membawa kabar gembira. Untuk menyelesaikan masalah pemukiman kumuh, warga pun mengusulkan ide Kampung Susun.

Ide itu disambut baik Jokowi dan Ahok. Bahkan gagasan itu dimasukkan dalam program kampanye yang diberi nama kampung deret dan kampung susun. Gagasan itu pun sempat terealisasi. Pada 2013, warga bergotong royong membangun Kampung Susun.

“Kita tidak akan menggusur, tapi akan menggeser,” ucap Mulyadi menirukan omongan Jokowi ketika itu.

Namun fakta berkata lain. Pada penghujung Agustus 2016,, tanpa menunggu akhir dari proses gugatan yang dilayangkan warga Bukit Duri, pemerintah langsung mengeluarkan Surat Peringatan agar warga segera mengosongkan Bukit Duri. Surat Peringatan itu dikeluarkan Camat Tebet pada 30 Agustus 2016. Tujuh hari setelahnya SP 2 pun dilayangkan.

Pada bulan yang sama, warga pun mengadukan rencana penggusuran itu pada Komnas HAM. Warga juga menggugat surat yang dikeluarkan Camat Tebet ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Walau proses hukum masih berjalan, namun pemerintah tidak mau tahu. Eksekusi tetap dilakukan. Puncaknya pada 28 September 2016, sebanyak 363 rumah warga diratakan dengan tanah.

Salah satu di antaranya adalah rumah Mulyadi. Meski demikian Mulyadi dan warga memilih tidak melakukan perlawanan fisik. Mulyadi sama sekali tak mengedipkan mata ketika melihat rumahnya diruntuhkan. Tidak ada juga air mata, dia hanya terpaku diam menyaksikan Satpol PP mempreteli bagian-bagian rumahnya.

“Saya merasa keadilan, hukum dan Pancasila tidak berlaku untuk orang kecil seperti kami,” ujar Mulyadi terbata-bata.

Sebagian besar warga akhirnya terpaksa pindah. Ada yang pindah ke Rusun Rawa Bebek dan Rusun Jatinegara sesuai dengan tawaran pemerintah. Ada juga yang memilih mengontrak sendiri atau pindah ke tempat keluarga.

Dari RW 09 sampai RW 12 hampir semua warganya pindah, kecuali warga RT 06 RW 12. Mereka tetap bertahan. Dari 100 kepala keluarga (KK) di RT 06, hanya 7 KK saja yang memutuskan pindah. Mulyadi salah satu yang memilih tetap tinggal. Dia memilih tinggal menumpang di rumah keluarga tak jauh dari Bukit Duri.

Bagi Mulyadi, masalah pindah bukan soal sederhana. Banyak warga yang akhirnya kehilangan mata pencaharian akibat pindah. Meninggalkan tempat yang sudah ditempati selama tiga generasi jelas bukan masalah mudah.

“Saya sudah tiga turunan, lebih dari 120 tahun tinggal di sini, dari kakek saya sampai saya sekarang. Selama itu kita tinggal dibilang liar oleh pemerintah? Ini nggak benar,” Mulyadi mencoba menggugat dengan suara yang gemetar.

Dari semua proses perjuangan warga, Mulyadi paling merasa kecewa saat melihat satu persatu warga memilih menyerah. Satu persatu Ketua RT dan RW memutuskan pindah ke Rusunawa seperti tawaran pemerintah. Alih-alih diberi semangat, Mulyadi yang bertekad untuk terus berjuang malah disudutkan.

“Dasar orang tak tahu terima kasih,” Mulyadi menirukan omongan rekan-rekannya yang memilih mengakhiri perjuangan.

Bergerilya Membangun Solidaritas

Meski sudah ditinggal rekan-rekannya, Mulyadi dan warganya yang tetap bersikeras menolak penggusuran tidak lantas sendirian. Ada banyak elemen masyarakat yang bersimpati dan memberikan semangat.

Salah satunya adalah 16 mahasiswa dari berbagai universitas di Jakarta yang bersama dengan Watchdoc membuat film dokumentasi perjuangan warga korban gusuran. Mereka mendokumentasikan perjuangan warga Bukit Duri, Kampung Dadap dan Pasar Ikan menolak penggusuran.

Sindy Febriyani, mahasiswi Universitas Multimedia Nusantara, salah satu pentolan kelompok mahasiswa itu, mengatakan bahwa gagasan membuat film ini bermula dari kegelisahan para mahasiswa terhadap isu sosial. Pada saat yang bersamaan, Watchdoc memberikan kesempatan para mahasiswa untuk membuat karya yang merespons isu sosial.

“Awalnya bukan penggusuran, lalu setelah kita ketemuan, ngobrol, kita akhirnya mengangkat isu ini,” ungkap mahasiswi semester 7 itu usai pemutaran perdana “Jakarta Unfair” bersama warga Bukit Duri.

Sindy sendiri mengaku ketertarikannya bergabung dalam tim untuk memproduksi film ini lantaran dia melihat pemberitaan di media arus utama tidak seimbang. Dalam beberapa berita, dia mengamati, media membingkai warga korban gusuran sebagai orang liar yang melanggar aturan.

“Saya merasa ada yang aneh dengan media arus utama itu. Penggusuran ditulis relokasi. Beda banget apa yang disuguhkan media dengan apa fakta yang terjadi di sini,” tuturnya.

Hal serupa juga yang membuat Duha Ramadhani, mahasiswa UI semester akhir, untuk bergabung dalam tim pembuatan film ini. Pria berambut gondrong ini merasa media arus utama tidak memiliki keberpihakan terhadap masyarakat yang berada dalam kondisi lemah.

“Kita ingin menyampaikan suara yang selama ini tidak pernah terdengar di media arus utama,” kata Duha.

Lewat film ini pula para mahasiswa yang rata-rata masih berusia 20-an tahun itu ingin menyampaikan bahwa penggusuran bukanlah solusi. Bukannya menyelesaikan masalah, penggusuran justru menimbulkan banyak masalah baru. Terutama soal mata pencaharian.

Mereka yang sehari-hari bekerja sebagai nelayan di pindah ke Rusunawa yang jaraknya jauh dari laut. Ibu-ibu yang biasa berjualan di pasar harus kehilangan pendapatan karena jarak tempat tinggal barunya jauh dari pasar.

Film yang dibuat susah payah selama enam bulan itu pun mendapat apresiasi dari Romo Sandyawan Sumardi, koordinator Ciliwung Merdeka. Menurutnya apa yang dilakukan para mahasiswa itu membuat masyarakat memahami pentingnya menjalin persatuan di antara para korban gusuran.

“Ini adalah karya yang bagus sekali, gerakan ini adalah gerilya untuk membangun solidaritas. Kita putar film ini di berbagai tempat, bergerilya menyuarakan keadilan,” pungkas Romo Sandyawan.

Lewat film itu, warga belajar satu sama lain dan memahami kondisi korban gusuran di tempat lain. Tanpa film itu, mungkin para warga korban gusuran tidak akan pernah mengenal satu sama lain.

Di remang-remang cahaya lampu di Bukit Duri, semangat para warga justru membara setelah menonton film itu. Suyanti, Mulyadi dan warga yang hadir bersorak dan bertepuk tangan dengan kesadaran bahwa perjuangan masih panjang. Dan mereka memang tidak sendiri.

Penulis: Mawa Kresna

Editor: Zen RS