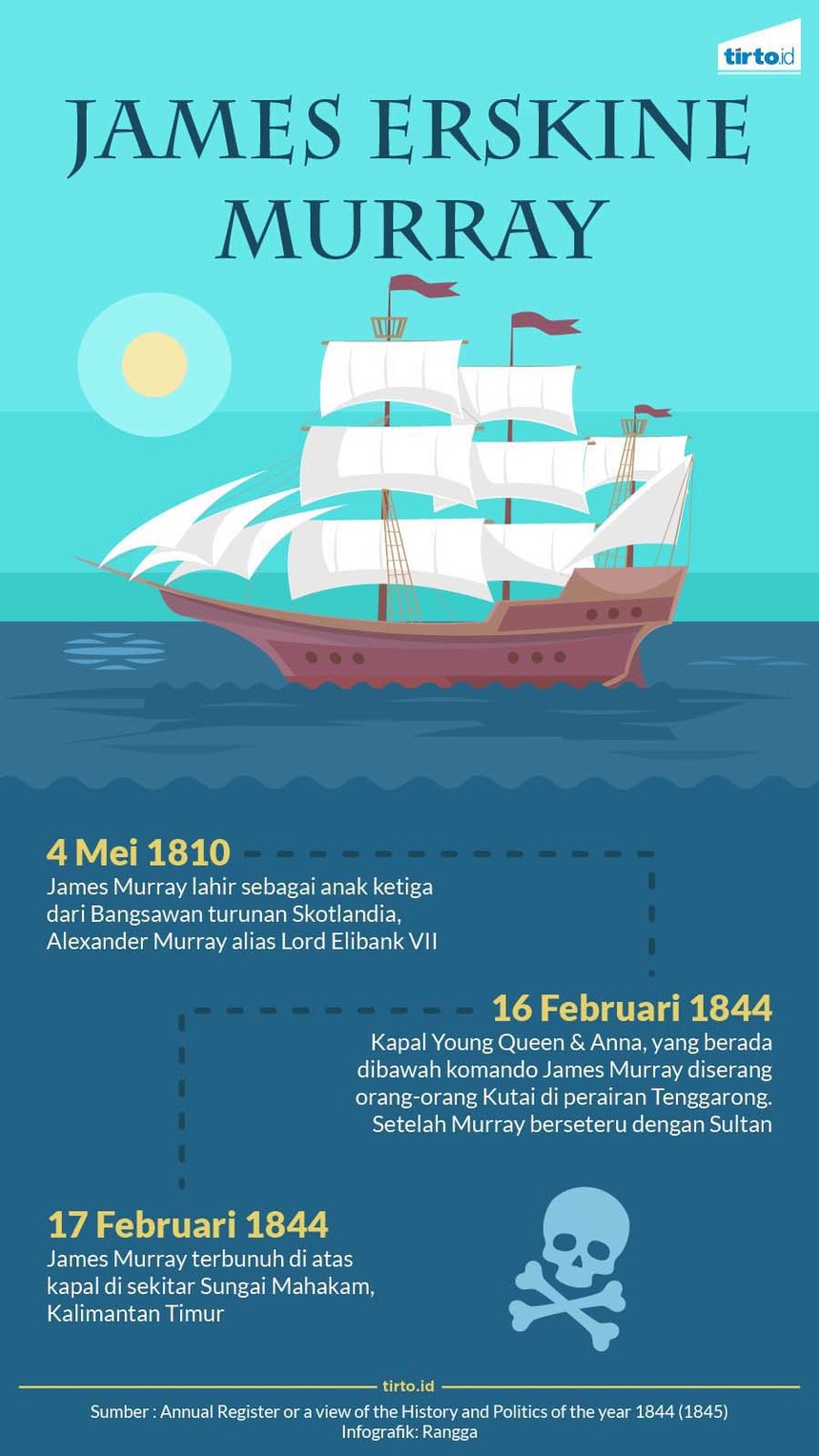

tirto.id - Saat James Brooke sudah menjadi raja di Sarawak, Kalimantan bagian utara, pada 1841 ada James lain yang juga disebut ingin menjadi raja di belahan timur Kalimantan. Ia adalah James Murray, anak ketiga bangsawan Skotlandia Alexander Murray alias Lord Elibank VII, yang tadinya berprofesi sebagai advokat di Inggris (Buku Annual Register or a View of the History and Politics of the Year 1844, 1845).

Menurut sumber Indonesia, Murray berupaya mengikuti jalan Raja James Brooke. Brooke mengakali Sultan Brunei, sedangkan Murray mengakali Sultan Kutai. Namun, jalan cerita mereka berbeda. Brooke, meski armadanya kuat karena didukung Inggris, berusaha mengambil siasat persuasif. Murray memakai jalan paksaan, sehingga pecahlah pertempuran yang membuatnya terbunuh. Akhirnya, dia pun tak pernah menjadi Rajah Putih seperti Brooke di Sarawak.

Kata Inggris, Murray Cs dalam Bahaya

“Dengan konjungsi Mr. C.W. Bowra, dia ambil alih perjalanan dagang dari Tiongkok ke Pulau Kalimantan, di mana dia menemui ajalnya. Setelah kedatangan mereka di pesisir (Timur Kalimantan), dua kapal, satu tipe sekunar Young Queen dan tipe perusak Anna, berada 80 mil memasuki sungai ke pusat Kutai dan akhirnya berlabuh di Tenggarong,” demikian menurut Graham Irwin dalam Borneo Abad Kesembilan Belas (1986).

Kapal Young Queen dan Anna disewa khusus dari Hong Kong dan Murray memimpin pelayaran itu.

Menurut Moh. Nur Ars, Yunus Rasyid, Hasyim Achmad, dan Mukhlis P. dalam buku Mereka Sejarah Kota Samarinda (1986), kapal Young Queen dinakhodai Kapten Hart, sedangkan kapal Anna oleh Kapten Lewis. “Dengan tidak menunggu izin Sultan Kutai, rombongan itu berlayar dengan dua kapalnya menuju udik, ke Tenggarong."

Di kota itulah Sultan Kutai Aji Muhammad Salehudin tinggal. Menurut catatan Inggris, Sultan tampak senang dengan kedatangan kapal asing yang hendak berdagang. Namun, gestur itu kemudian berubah. Menurut orang-orang Inggris seperti tercatat dalam Annual Register, rombongan Murray merasa “ditipu dengan keramahtamahan [orang-orang Kutai itu], nampaknya tidak ada niat dari penduduk untuk jual-beli. Ada juga frasa "dari sekelompok besar orang bersenjata yang berkumpul di sekitar rumah Sultan.”

Intinya, orang-orang Inggris merasa ada niat jahat dari orang-orang sultan. Karena itulah mereka waspada. Apalagi setelah sultan “telah tak lagi ramah, dan tidak ada keraguan lagi tentang niatnya untuk menghancurkan kapal jika memungkinkan.”

Merasa posisinya dalam bahaya, Murray pun memerintahkan Kapten Hart dan Kapten Lewis untuk bersiap. Murray yakin dia hanya bisa melarikan diri. Menurut buku Annual Register, “dia juga akhirnya mendapat sandera dari Sultan, agar bisa melarikan diri dengan aman menyusuri sungai, namun dalam usaha ini dia gagal.”

Kapal-kapal Murray mulai diserang pada 16 Februari 1944 ketika mereka belum mengangkat jangkar. Mereka bertahan dengan memberi beberapa tembakan. Dari kapal Young Queen, 550 peluru ditembakkan. Dari kapal Anna juga banyak tembakan. Setelah bertempur 36 jam, Murray pun terbunuh di usia 33 tahun.

Kata Sumber Indonesia, Murray Jahat

Menurut buku Sejarah Kota Samarinda, justru Murray-lah yang dianggap punya gelagat buruk. Dari awal, “Ekspedisi yang dipimpin oleh James Erskine Murray itu mencoba menanam pengaruhnya di Kerajaan Kutai. Dengan perantaraan juru bicaranya, seorang Bengali, ia mengumumkan kepada penduduk Samarinda dengan menyebut dirinya sebagai Tuwan Besar Maris.”

Dari sumber di atas, orang akan berpikir bahwa Murray memang ingin menjadi raja di Kalimantan Timur. Ini agak aneh. Bagaimanapun, Murray adalah seorang advokat. Artinya, ia paham hukum. Seharusnya Murray mafhum bahwa Kalimantan Timur secara de jure milik kerajaan Belanda. Puluhan tahun sebelumnya, memang ada seorang Inggris lain yang jelas-jelas berlaku layaknya raja di sekitar Kesultanan Banjarmasin. Alexander Hare, nama "raja" itu, telah angkat kaki dari Borneo karena diusir.

Tentu saja masuk akal jika berpikir bahwa Murray membutuhkan lahan untuk urusan dagangnya di Kalimantan Timur. Menurut sumber lokal dan nasional tadi, “Kepada Sultan ia menyatakan kemauannya meminta tanah di kota Tenggarong. Di atas tanah itu ia bermaksud mendirikan kantor dan memonopoli perdagangan. Sultan Salehuddin mengizinkannya mendirikan perwakilan dagang di Samarinda, dengan alasan bahwa tempat itu memang disiapkan sebagai kota dagang.”

Menurut sumber lokal, “Murray memaksakan kehendaknya” dengan mengeluarkan ancaman. Murray seakan merasa dirinya lebih kuat, meski awaknya jelas kalah jumlah ketimbang pasukan Sultan Kutai. Demi barang murah dari daerah Sultan, Murray meminta kapal-kapalnya boleh ke pedalaman untuk berdagang dengan jaminan keamanan Sultan Kutai. Maka, Sultan Kutai ditekan, hanya diberi kesempatan setengah jam saja untuk setuju.

Sumber Indonesia menyebut Sultan tak mau diancam dan tak mau menuruti kemauan Murray. Dari sinilah petaka bermula.

“[...K]eraton Sultan ditembak dengan meriam. Karena tindakan Murray itu, terjadilah pertempuran yang mengakibatkan pemimpin ekspedisi itu dengan beberapa anak buahnya tewas. Sisa-sisa dari anak buahnya melarikan diri ke Makassar dengan sekoci kapal Belgi yang kandas muara Sungai Mahakam,” demikian tertulis dalam Sejarah Kota Samarinda. Setelah bertemu pasukan Kutai, seisi kapal itu dirampas.

Namun, meski ada versi kronologi yang menunjukkan kesalahan Murray, pihak Inggris tetap naik pitam atas kematian putra bangsawan Skotlandia itu. Aparat Belanda pun menindak Kutai. Kapal perusak Arend bersama Egmond, Zephijr dan Janus—di bawah komando Letnan Hooft—dengan diperkuat 74 pelaut dan 140 serdadu darat bertindak.

Armada Belanda yang berlabuh di Samarinda pada 1 April 1844 itu memanggil Sultan untuk bersua. Sultan tak bersedia. Ketika armada itu tiba di Tenggarong pada 6 April, istana kosong dan tak ada Sultan. Esoknya, Tenggarong dibakar.

Sumber lokal seperti buku Herman Salam berjudul Senopati Awanglong (2002) menyebut armada Hooft itu dilawan oleh pasukan Kutai yang dibantu orang-orang Bugis di bawah panglima Kutai Awang Long. Namun, perlawanan itu tak membuat Kutai bebas dari kuasa Belanda. Sultan akhirnya meneken perjanjian pada 11 Oktober 1844 yang mengakui kedaulatan Belanda secara de facto di tanahnya.

Penulis: Petrik Matanasi

Editor: Maulida Sri Handayani