tirto.id - Deklarasi Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Matematika yang digelar Sabtu (15/11), menunjukkan kegelisahan sejumlah orang atas buruknya hasil beberapa tes pemahaman matematika siswa Indonesia. Gara-gara tes itu, Indonesia disebut bangsa yang buta matematika.

Hasil Indonesian National Assessment Program (INAP) oleh Pusat Penilaian Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memperlihatkan sebagian besar siswa kelas 4 Sekolah Dasar di Indonesia kurang cakap dalam literasi matematika. Hanya 2,29 persen siswa yang masuk kategori baik, sementara 20,58 lainnya masuk kategori cukup. Sedangkan siswa yang kurang cakap dalam literasi matematika mencakup 77,13 persen.

Tidak hanya SD, orang Indonesia berusia lebih dewasa pun kurang cakap berhitung.

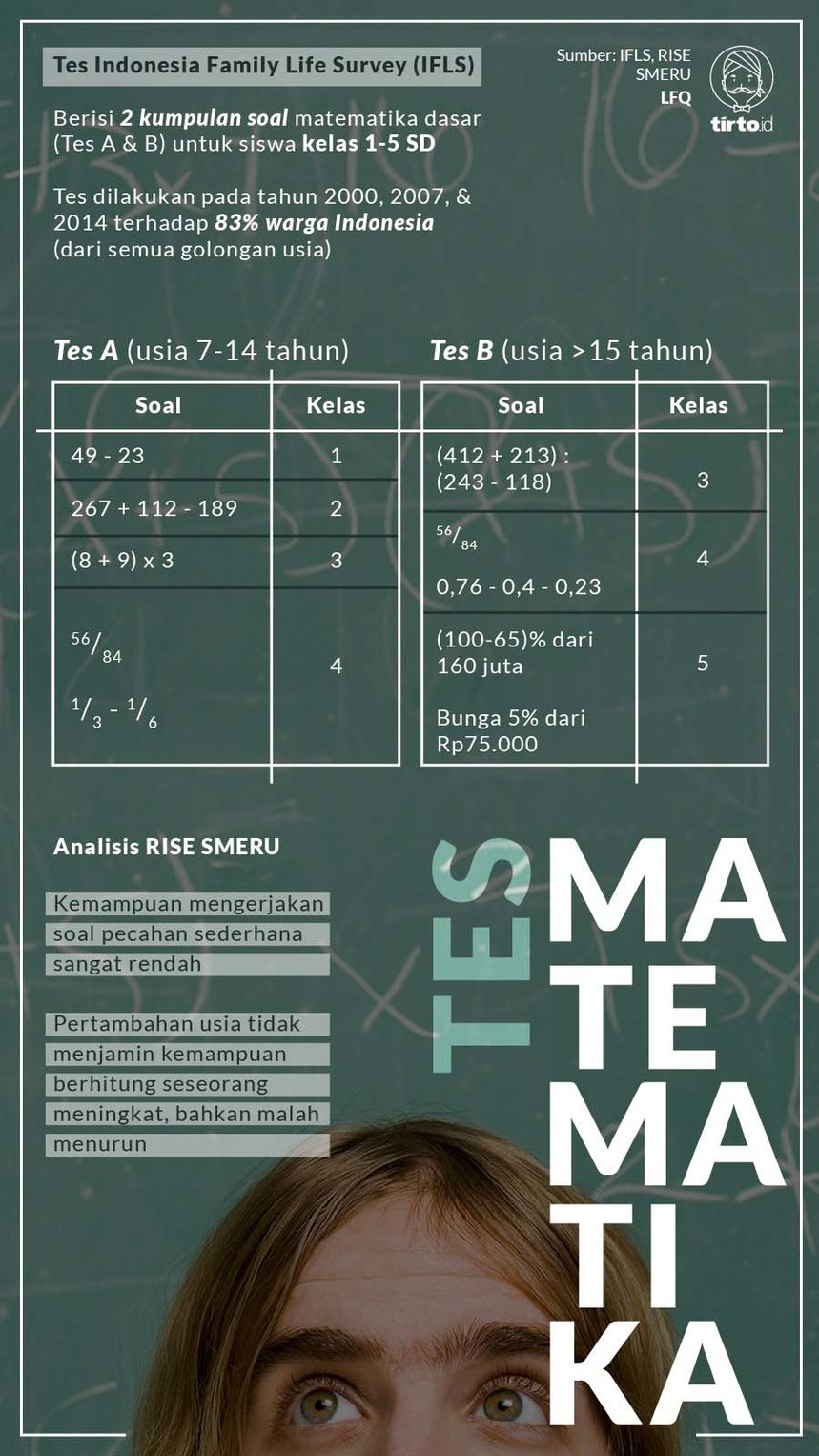

Indonesian Family Life Survey (IFLS) yang digelar Rand Corporation pada 2000, 2007, dan 2014 salah satunya mengukur kecakapan berhitung dasar orang Indonesia usia 7-28 tahun. IFLS menyuguhkan dua bentuk tes: Tes A untuk responden berusia 7-14 tahun dan Tes B untuk responden berumur lebih dari 15 tahun.

Pada masing-masing tes itu, sesuai dengan usianya, responden diminta menjawab soal matematika sederhana kelas 1 SD (misalnya berapa 49-23?) hingga 5 SD (misalnya berapa bunga 5 persen dari Rp75.000?).

Hasilnya, tidak semua responden pada satu rentang umur tertentu menjawab semua soal perhitungan secara benar. Selain itu, persentase responden yang menjawab tes secara benar pada usia anak sekolah tidak berbeda jauh dari responden yang lebih dewasa.

Untuk soal "Berapa 49 dikurangi 23?", yang memiliki persentase terbanyak menjawab dengan benar adalah responden berusia 15 tahun (82,7 persen). Sedangkan persentase responden berusia 28 tahun yang menjawab pertanyaan itu dengan benar tidak sampai 80 persen.

"Dari kelas 1 sampai kelas 12 itu penambahan kemampuan bermatematikanya sangat kecil atau cenderung datar. Pergi ke sekolah tidak berarti anak itu belajar. Itu temuan masalahnya," ujar Niken Rarasati, peneliti bidang pendidikan di SMERU Research Institute, kepada Tirto usai deklarasi.

Di sisi lain, pendeklarasian Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Matematika menandakan orang yang peduli dengan pendidikan, terutama matematika, di Indonesia tidaklah sedikit. Dalam acara di Gedung Perpustakaan Lama Universitas Indonesia (UI) itu, para guru, peneliti, dan pemerhati pendidikan berkumpul membicarakan cara pengajaran yang mampu mengentaskan buta matematika.

"Persepsi bahwa matematika itu sulit sudah ditangkap oleh masyarakat, termasuk oleh orangtua. Anak pun sudah [memiliki] kecemasan [terhadap itu]," ujar mantan Wakil Menteri Pendidikan Fasli Jalal kepada Tirto.

Menurut Fasli, matematika bisa diajarkan secara menyenangkan: mengajarkan matematika lewat hal-hal konkret, lewat hal-hal yang ditemui siswa dalam kehidupan sehari-harinya. Bagi Fasli, cara ini bisa membuat matematika tampak lebih menyenangkan untuk dipelajari.

"Misalnya, sebelum ditulis '10' orang lebih baik [guru] kumpulkan saja sepuluh orang. Dari situ, [siswa tahu bahwa] oh ini sepuluh. Lalu, kalau dikurang dua, berarti ada dua orang pergi. Tinggal dihitung. Jadi, itu enggak perlu ada simbol. Hal-hal seperti ini bisa dilakukan," ujar Fasli.

Dhitta Puti Sarasvati, peneliti pendidikan yang berkantor di Sampoerna University, mengatakan anak-anak dipengaruhi orang dewasa di sekitarnya. Pemberantasan buta matematika bukan berarti memaksa anak belajar matematika, tapi mendorong orangtua dan sekolah untuk menciptakan lingkungan kondusif sehingga anak dapat belajar matematika secara menyenangkan.

"Saya percaya anak Indonesia punya potensi. Tapi, apakah orang dewasa memfasilitasi supaya matematika mereka berkembang? Belum tentu. Karena kadang dari mereka, matematika menjadi menakutkan," ujar Dhitta.

Matematika Bukan Sulap

Yang diungkap Gerakan Nasional Pemberantasan Buta matematika seolah menggemakan kembali kritik filsuf Hungaria Imre Lakatos terhadap matematika.

Dalam Proofs and Refutations (1976), Lakatos menjelaskan metodologi Euclidean (Euclid adalah filsuf Yunani Kuno perintis matematika geometri) mengarahkan matematika untuk disajikan melalui cara-cara baku, yang disebut Lakatos sebagai gaya deduktif.

"Gaya ini dimulai dengan daftar aksioma, lemma dan/atau definisi yang susah. Aksioma dan definisi sering terlihat artifisial dan membingungkan. Seseorang tidak pernah diberitahu bagaimana rincian itu muncul. Setelah daftar aksioma dan definisi, muncul teorema yang ditulis dengan hati-hati. Begitu beratnya kondisi itu; tampaknya tidak mungkin ada orang yang pernah mereka-reka. Kemudian, teorema diikuti buktinya (proof)," sebut Lakatos.

Alhasil, matematika laiknya sulap. Siswa wajib menerima pengajaran tanpa diberikan kesempatan berdialog mengenai asumsi yang mendasari penjelasannya. Gaya deduktif menyembunyikan petualangan. Seluruh cerita di balik formula pun lenyap.

Namun, Brian Hudson, Sheila Henderson, dan Alison Hudson dalam "Developing Mathematical Thinking in the Primary Classroom: Liberating Students and Teachers as Learners of Mathematics" (2014) menulis bahwa pendekatan deduktif yang mendominasi pengajaran matematika memang bermasalah. Namun, mereka mengutarakan masalahnya tidak sesederhana itu. Hudson dan kawan-kawan menyatakan transposisi didaktik menjadi hal yang perlu diperhatikan.

Konsep transposisi didaktik berhubungan konteks sosial. Ia menekankan matematika bukan sekumpulan pengetahuan untuk bertindak dan menyelesaikan masalah di lingkungan tempat ia diciptakan atau digunakan. Tetapi, ia pengetahuan untuk diajarkan dan dipelajari.

Transposisi didaktik ada untuk mengakui keberadaan patahan (rupture) antara kehidupan sehari-hari dan sekolah. Menurut Hudson dan kawan-kawan, patahan ini dapat mengarah kepada degradasi kualitas epistemik suatu ilmu ketika ia diajarkan di sekolah.

Kualitas epistemik meninggi kala matematika disajikan sebagai sesuatu yang labil, tidak pasti, dan dapat dibantah. Kualitas ini mendorong pelajarnya berpikir kritis, bernalar.

Sedangkan kualitas epistemik menurun dicirikan matematika yang disajikan secara otoritatif, dogmatis, mutlak, atau tidak bisa dibantah. Melalui kualitas ini, para pelajar didorong untuk mengikuti prosedur dan membatasi diri di antara dua jawaban: benar atau salah.

Peneliti pendidikan Guy Brosseau menjelaskan melalui transposisi didaktik, guru harus mampu membuat matematika mengikuti selera dan konteks para pelajarnya.

Padro Palhares dalam "Mathematics Education and Ethnomathematics. A Connection in Need of Reinforcement" (2012) menulis etnomatematika dapat membantuk kontekstualisasi dan, bahkan, membuat matematika lebih manusiawi untuk dipelajari.

Usaha untuk mendekatkan antara siswa dan matematika dengan menggunakan etnomatematika pun sudah banyak dikaji para peneliti pendidikan di Indonesia.

Muhammad Suhadak menguji penggunaan buah pinang untuk pembelajaran aritmatika siswa SMP Negeri 3 Biak, Papua. Pinang adalah buah yang digunakan sehari-hari dan mudah ditemui di Papua. Menurut riset Suhadak terhadap 40 siswa yang kemudian ia publikasikan dalam "Keefektifan Penggunaan Media Berbasis Budaya Papua Dalam Pembelajaran Penjumlahan dan Pengurangan Bilangan Bulat Ditinjau dari Prestasi" (2016), rata-rata skor siswa sebesar 77,36 dalam skala 100. Menurut Suhadak, cara ini efektif.

Jelas, ruang kelas bukan arena pertunjukan yang hanya membuat siswa seolah menjadi penonton, sementara guru menjadi pesulap dan matematika adalah sihirnya.

Editor: Windu Jusuf