tirto.id - Penyair Acep Zamzam Noor lebih banyak tercenung dan menimpali dengan senyum ketika saya bertanya kepadanya tentang K.H. Moh Ilyas Ruhiat, ayahandanya. Setelah ditanya soal sifat atau prinsip yang diteladani Acep dari sang ajengan—istilah dalam bahasa Sunda untuk kiai—barulah peraih SEA Award dari Raja Thailand (2005) itu memberikan jawaban yang agak terang.

“Kesederhanaan dan ketahanan menerima tamu,” jawab Acep, putra sulung Ilyas Ruhiat.

Ia memang dikenal sebagai kiai sederhana dari Cipasung, sebuah kampung sekaligus nama pesantren di sebelah barat kota Tasikmalaya, Jawa Barat.

Saat digelar Rapat Akbar Nahdlatul Ulama di Parkir Timur Senayan, Senin, 2 Maret 1992, Iip D. Yahya, nahdliyin, mengenang Ilyas Ruhiat sebagai Pejabat Rais Aam PBNU yang pidatonya tidak heroik.

“Ia berpidato dengan aksen Sunda di tengah perjuangan mempertahankan keutuhan Indonesia melalui Ikrar Kesetiaan NU terhadap NKRI. Ia berpidato dengan gaya pengajian di tengah gegap gempita para orator. Seseorang dengan identitas lokal yang begitu kuat kok bisa hadir dalam pentas nasional,” tutur Iip, dalam kata pengantar buku yang ia tulis, Ajengan Cipasung: Biografi KH. Moh. Ilyas Ruhiat (2006).

Sebagai Rais Aam Syuriah PBNU, sosok Ilyas Ruhiat terbilang unik. Ia merupakan satu-satunya orang Sunda yang pernah menduduki jabatan tertinggi di PBNU, dan kemunculannya pada Konferensi Besar NU di Lampung bulan Januari 1992, benar-benar di luar dugaan banyak orang.

“Huaah saya kaget! Saya sama sekali nggak ingat karena rankingnya kan di bawah,” komentar K.H Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Ketua PBNU, tak lama setelah Kiai Ilyas didaulat menempati posisi yang ditinggalkan K.H. Ahmad Siddiq.

Sebelum Reformasi, perjuangan NU yang tengah menuju kematangannya dihadapkan pada berbagai cobaan. Sepeninggal K.H. Ahmad Siddiq, ada tiga nama yang digadang-gadang bakal menduduki jabatan tertinggi PBNU, yakni K.H. Idham Chalid, K.H. M.A. Sahal, serta K.H. Yusuf Hasyim.

Kiai Idham diusung oleh para politikus NU, Kiai Sahal dijagokan Gus Dur, sedangkan nama Kiai Yusuf mengemuka lantaran sesuai struktur organisasi Syuriah NU posisinya tepat ada di bawah K.H. Ali Yafie yang dianggap mengundurkan diri.

Berbagai formula sudah dicoba untuk menemukan sosok yang pas, tapi musyawarah malah menemu jalan buntu. Akhirnya, pemilihan Rais Aam diserahkan kepada 10 orang pengurus Syuriah PBNU, minus Kiai Sahal dan Kiai Yusuf yang namanya kadung masuk bursa calon. Hasilnya, sejarah tahu, yang muncul adalah K.H. Ilyas Ruhiat.

“Pihak-pihak yang bertikai di NU dari sisa-sisa perkubuan Situbondo-Cipete bisa menerima. Kalangan politik nasional juga senang karena menganggap NU ‘tidak akan macam-macam’ di tangan Ajengan Ilyas. Ajengan Ilyas adalah jalan tengah yang diterima semua pihak,” tulis Iip (hal. 179).

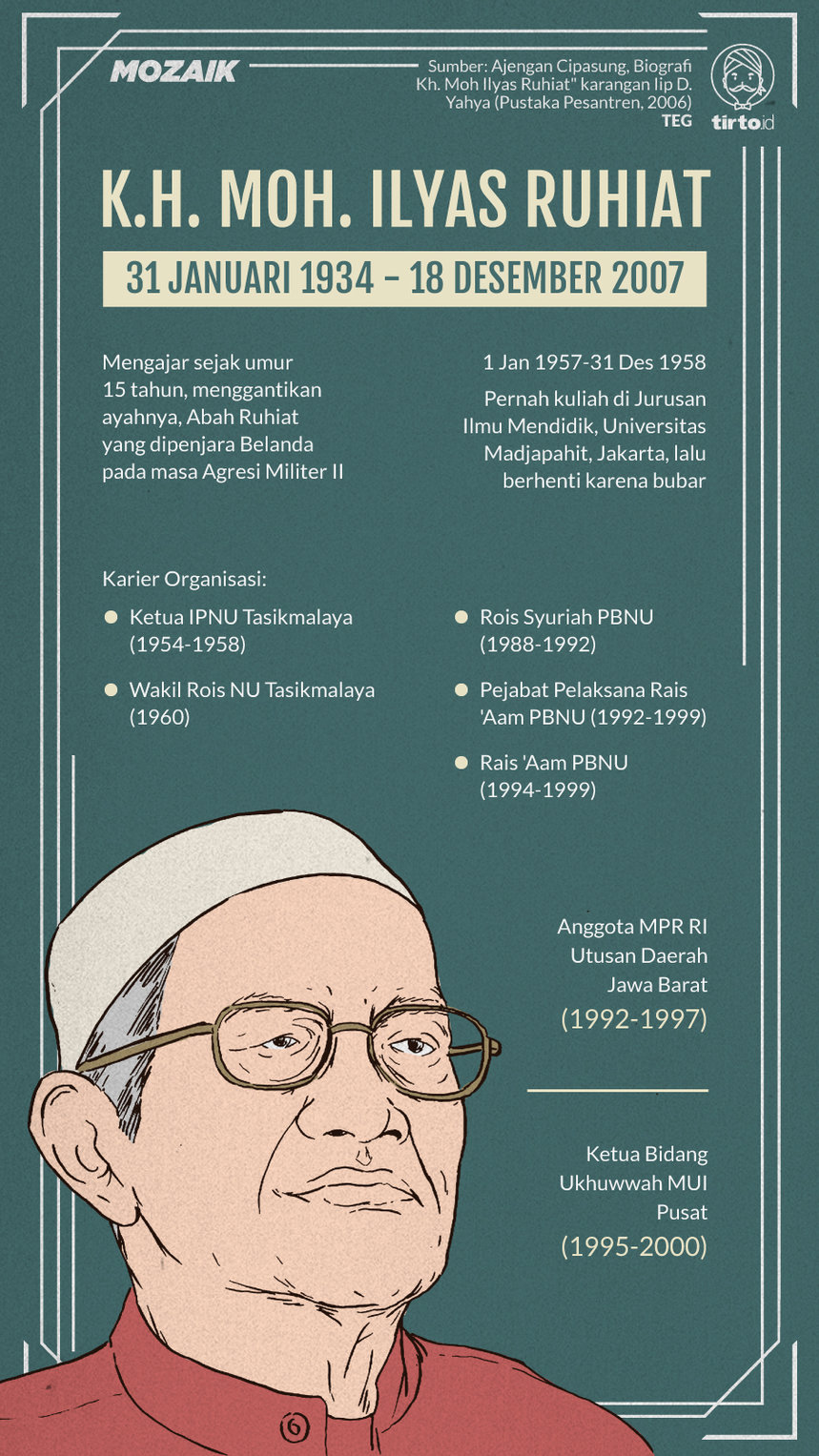

Ilyas Ruhiat lahir di Cipasung ketika NU tepat berumur satu windu, 31 Januari 1934. Ia menjadi pejabat pelaksana Rais Aam hingga Muktamar XXIX di Cipasung (1994), kemudian dipercaya lagi untuk menjadi Rais Aam periode berikutnya.

“Dia ulama yang anggun dan berpikiran tenang,” begitu pendapat Kiai Sahal tentang sosok Ajengan Ilyas.

Meski kemunculannya sebagai Rais Aam di luar prediksi, tetapi di NU sosok Ilyas Ruhiat bukanlah orang baru, apalagi karbitan. Sejak 1954, tepat ketika usianya 20 tahun, Ilyas sudah tercatat sebagai perintis sekaligus ketua pertama Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Tasikmalaya. Salah satu tugas Ilyas adalah menyiapkan terselenggaranya kongres IPNU pertama di Malang.

Di IPNU, ia bertemu dengan anak-anak kiai dari tempat lain, salah satunya Nadjib Abdul Wahab, putra K.H. Wahab Hasbullah. Dengan Nadjib, Ilyas bahkan bersepakat akan sama-sama melanjutkan kuliah ke Mesir dan berangkat pada pertengahan 1956. Namun, rencana itu cuma sebatas rencana karena Ilyas keburu dinikahkan dengan Dedeh Tsamrotul Fuadah, putri Ajengan Mapruh dari Rancapaku, Tasikmalaya, pada 14 Juli 1956.

Sekalipun sudah menikah, Ilyas terus aktif di IPNU. Ia mengikuti kongres kedua di Pekalongan (1956) juga kongres ketiga di Cirebon (1958). Di forum terakhir, Gus Dur pertama kali bertemu Ilyas dan mengenangnya sebagai “satu-satunya peserta yang mengenakan sarung."

Tahun 1960, Ilyas terpilih sebagai Ketua IPNU Jawa Barat. Ia pun sering berseloroh menyebut dirinya IPNU tua lantaran meskipun sudah berkeluarga masih saja aktif di organisasi pelajar. Tak lama berselang, ia dipercaya menjadi Wakil Rais Syuriah PCNU Tasikmalaya, mendampingi sang ayah, Abah Ruhiat, yang menjabat sebagai Rais Syuriah.

Santri Tulen Abah Ruhiat

Hubungan Ilyas dengan Abah Ruhiat memang lebih dari sekadar hubungan biologis anak dan bapak. Dalam mengembangkan Cipasung dan NU di Tasikmalaya, misalnya, relasi kedua tokoh ini lebih tepat disebut relasi antar-partner sekaligus antara kader dan mentor.

Ya, Ilyas adalah partner sekaligus kader terbaik Abah Ruhiat. Ketika sang ayah ditahan Belanda pada masa Agresi Militer Belanda II, sepucuk surat yang dikirim dari penjara Sukamiskin justru meminta Ilyas—alih-alih Endang Hasan, kakak kandungnya—agar mengajar para santri.

Bakat Ilyas sebagai pengajar memang sudah tampak sejak dirinya masih nyantri. Di kalangan temannya, Ilyas dikenal sebagai anak yang cerdas. Santri-santri yang ketinggalan pelajaran, baik sepantaran maupun lebih tua, kerap memintanya membacakan ulang kitab-kitab yang sudah dipelajari. Selain itu, di mata ayahnya sendiri, ia adalah anak yang tak pernah membantah.

Seturut tulisan Iip D. Yahya, Ilyas dan Hasan pernah dipanggil Abah Ruhiat saat masih anak-anak. Keduanya diminta buka mulut lalu Abah meludah ke mulut mereka. “Ilyas menelan ludah itu, sementara kakaknya memuntahkannya kembali” (hal. 41).

Setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia dan Abah Ruhiat dibebaskan dari penjara, Ilyas tak berhenti mengajar. Saat Priangan Timur diduduki gerombolan DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia), Ilyas bahkan lebih sibuk lagi.

Di samping menyandang status sebagai suami dan pengajar di Sekolah Pesantren Islam (SPI) Cipasung, ia juga ditugaskan untuk mengisi pengajian malam hari yang sebelumnya diampu Abah Ruhiat. Penyebabnya, hampir saban malam selama tiga tahun sang ayah mesti mengungsi menghindari kejaran DI/TII. Sedangkan Ilyas “dibiarkan” karena dianggap masih muda dan tak diperhitungkan.

Kelak, nyaris sepanjang hidupnya (kecuali saat sakit), Ilyas dikenal sebagai ajengan yang tak pernah meninggalkan Kamisan, pengajian hari Kamis, bahkan ketika ia menduduki posisi Rais Aam PBNU dan anggota MPR sekaligus. Pengajian itu ia warisi dari sang ayah dan dikhususkan buat para ajengan di seputar Tasikmalaya.

Tak lama setelah Abah Ruhiat wafat pada 28 November 1977, ada obrolan menarik antara ajengan sepuh Choer Affandi, eks anggota DI/TII yang kemudian turun gunung dan mendirikan pesantren Manonjaya, Tasikmalaya, dengan Ilyas Ruhiat.

“Akang menyarankan agar Encep (panggilan kehormatan buat orang yang lebih muda) sejak saat ini mau memakai gamis, jubah putih, dan tongkat agar lebih berwibawa. Kalau Encep mau memakai semua itu, Akang akan datang mengaji ke Cipasung seminggu sekali,” ujar Choer Affandi.

Ilyas tersenyum mendengar semua nasihat Ajengan Choer yang ia hormati itu. Tapi, tanpa mengurangi wibawa dan karismanya sebagai seorang ulama, ia justru lebih sering mengenakan sarung, baju batik, dan kopiah hitam. Busana yang kemudian menjadi ciri khasnya.

Setamat dari Madrasah Aliyah Persamaan, Ilyas yang kemudian menjadi pengajar dan pimpinan sejumlah institusi pendidikan di Cipasung (mulai dari SMAI, MAN, dan Institut Agama Islam Cipasung) melanjutkan pendidikan jarak jauh di Perguruan Tinggi Ilmu Dakwah Syekh Yusuf dan Universitas Majapahit, dua perguruan tinggi yang tidak terkenal.

Di PTID Syekh Yusuf, Ilyas belajar Ilmu Hadis dan mendapatkan ijazah. Sementara di Universitas Majapahit, sebagaimana tertera dalam catatan hariannya, Ilyas “Pernah terdaftar di Universitas Madjapahit Jakarta dari tanggal 1 Januari 1957 sampai tanggal 31 Desember 1958 tingkat II Jurusan Ilmu Mendidik. Kartu Mahasiswa No. 274/KT/I.M.M/55. Berhenti karena bubar.”

Jarang Marah dan Wasiat buat Keluarga

Sepanjang hayatnya, Ilyas Ruhiat dikenal sebagai kiai santun dan menyejukkan yang jarang marah. Dalam ingatan keluarga, ia hanya dua kali menampakkan kemarahannya. Pertama, ketika Acep, tanpa alasan, menyobek baju sang bapak yang baru disetrika; kedua, suatu petang di bulan Ramadan, menjelang buka puasa, Acep yang kala itu sudah duduk di bangku SMP lagi-lagi berulah dengan menumpahkan hidangan yang sudah disiapkan.

Jika pada kemarahan pertama Acep dicubit pahanya hingga menangis, maka pada peristiwa kedua ia digiring ke kamar, dibiarkan menangis, dan tak diajak makan bersama. Sejak remaja, Acep sudah bertekad tak mau menempuh jalan yang sama dengan sang ayah. Dan melihat kiprahnya yang mentereng di dunia kesenian, tak berlebihan jika Iip D. Yahya menyebut kehadiran alumni Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) ITB itu di tengah keluarga Ajengan Ilyas tak ubahnya “kado 'liberalisme' bagi seorang tradisionalis”.

Ditanya adakah puisi yang ditulis Acep untuk ayahnya, penyair ini hanya tersenyum dan menggelengkan kepala. “Mungkin sajak Cipasung, ya.”

Khoer Afandi, anggota Komunitas Azan—lembaga nirlaba yang didirikan Acep—punya pengalaman sendiri terkait kesabaran Ajengan Ilyas. Warsa 2001-2002, ia mengendarai motor Ajengan Ilyas untuk menyebar undangan kegiatan budaya yang digelar Acep di halaman rumahnya. Nahas, setelah acara selesai, motor yang diparkir Khoer di pinggir jalan itu digondol orang.

“Saat Bu Haji Dedeh tengah mengingatkan saya agar tidak lagi menyimpan barang sembarangan, Ajengan Ilyas bertanya ‘ada apa’ dan—setelah dikabarkan motornya hilang—cuma menimpali dengan santai: ‘tidak apa-apa, sekarang sudah bukan rejeki kita lagi’; lalu kembali anteng mengunyah rengginang,” papar Khoer.

Selama menjadi Rais Aam, kepribadian Ilyas Ruhiat yang luwes dan bersahaja—dalam beberapa hal bahkan terkesan “dingin”—punya peran penting untuk mengimbangi sepak terjang Gus Dur yang tengah menjadi sorotan Orde Baru.

"Bersama Gus Dur, Ajengan Ilyas menjadi nahkoda NU mengarungi lautan yang ganas dan penuh badai dengan berbekalkan kesamaan dan saling pengertian," kata K.H. Fuad Hasyim, tokoh NU dari Pesantren Buntet, Cirebon.

Keluwesannya tampak pada sikapnya yang teguh memegang seruan ‘Kembali ke Khittah 1926’ untuk tidak terjun ke politik praktis. Meski begitu, pada saat bersamaan ia juga tak keberatan menerima mandat warga Jawa Barat untuk menduduki kursi anggota MPR dari utusan daerah—kedudukan yang secara legal formal memang tidak mewakili partai politik.

“Sebagai tokoh sentral di NU dia ternyata bisa dengan tegas menolak tawaran DPP Golkar yang saat itu sangat berkuasa, untuk menunjukkan bahwa NU itu netral. Sebagai pribadi, dia bisa menjadi anggota MPR, sehingga tetap bisa menyuarakan kepentingan NU dan dunia pesantren secara langsung di tempat semua kebijakan negeri ini dimusyawarahkan,” tulis Iip (hal. 4).

Ketenangan serta sikapnya yang terkesan “mengikuti air mengalir” bikin greget sejumlah kiai—dinamika amat lumrah dalam organisasi sebesar PBNU.

K.H. Mustofa Bisri, misalnya, saat ditanya wartawan Tempo mengapa Ajengan Ilyas, Rais Aam Syuriah PBNU, ikut-ikutan menyerahkan emas 1,9 kilogram kepada Soeharto—hal yang dimaksudkan sebagai gerakan simbolik agar masyarakat mendukung pemerintah mengatasi krisis moneter—memberikan jawaban begini:

“Kalau Pak Ilyas Ruhiat itu kan orang yang paling baik di dunia. Mbok diajak ke mana saja dia akan mau, asal bukan setan saja yang mengajak. Asal saja dengan hujjah (argumentasi) yang bagus. Bilang saja itu dilakukan demi bangsa Indonesia, pasti Kiai Ilyas mau. Dan di Indonesia, model Kiai Ilyas itu banyak.” (hal. 205)

Sedangkan dalam ceramah di Majelis SAS Center, Kairo, 12 Januari 2004, Prof. DR. K.H. Aqiel Siradj, setelah berpanjang-panjang menjelaskan sepak terjang Gus Dur, berkata, “Nah, Gus Dur di Cipasung menang lagi. Dan Pak Harto itu yang kalah. Ndilalah Kiai Ilyas orangnya low profile, sangat rendah hati, sangat nurut, gampangan, mangga wae, bahasa Sundanya, ke mana saja mau asal satu: tidak mengutak-atik hasil keputusan Muktamar Cipasung” (hal 206).

Terkait komentar semacam itu, Prof. Jakob Sumardjo, pakar budaya, justru melihatnya sebagai sikap siger tengah, moderat, salah satu karakter yang melekat pada manusia Sunda. “Siger tengah bukan sikap lembek atau tak punya prinsip. Prinsip siger tengah adalah memelihara dan berpihak pada kehidupan. Caina herang laukna beunang, ikan diperoleh dan air kolam tetap jernih,” kata Jakob di lembar Ikhtitam buku “Ajengan Cipasung: Biografi K.H. Ilyas Ruhiat” (hal 299).

Ilyas Ruhiat wafat pada 18 Desember 2007, tepat hari ini 13 tahun lalu, setelah terbaring di rumah sakit akibat mengidap penyakit gula. Kepergiannya diiringi ribuan pelayat.

Sebagai organisatoris tulen, Ilyas Ruhiat pernah mencapai posisi tertinggi dengan menjadi Rais Aam PBNU dan mengantarkan Gus Dur menjadi presiden. Namun sebagai bapak, berbeda dengan Abah Ruhiat, ada satu keinginannya yang tak terpenuhi: memiliki anak atau menantu dari kalangan kiai.

Meski begitu, ia tak kecewa, karena sebagaimana disampaikan Acep, “wasiat yang disampaikan Apih kepada anak-anaknya adalah agar bermanfaat kepada masyarakat, lewat jalur apa saja.”

Editor: Irfan Teguh