tirto.id - Selama ribuan tahun polio menjadi momok menakutkan bagi umat manusia, sebelum akhirnya ditaklukkan pada 1955. Pada tahun itu, Jonas Salk, ahli virologi asal Amerika Serikat, berhasil menciptakan vaksin polio yang efektif untuk pertama kalinya.

Dalam sebuah wawancara di sebuah stasiun televisi nasional Amerika Serikat bersama Edward Murrow, Salk ditanya siapakah sebenarnya yang memiliki paten untuk vaksin yang ia ciptakan. “Saya akan mengatakan masyarakatlah yang memilikinya. Tidak ada paten. Memangnya Anda bisa mematenkan matahari?” jawabnya kepada Murrow dalam wawancara tanggal 12 April 1955.

Rupanya, langkah yang diambil oleh Salk dinilai perlu dilakukan juga untuk vaksin COVID-19. Setidaknya, itulah permohonan yang diajukan oleh India dan Afrika Selatan kepada World Trade Organization(WTO) Oktober lalu.

Kedua negara mengajukan permohonan kepada WTO untuk sementara waktu menangguhkan hak paten produk kesehatan yang berkaitan dengan COVID-19, termasuk vaksin, supaya negara-negara berkembang dapat memiliki akses yang mudah dan biaya yang murah terhadap vaksin.

Permohonan itu mendapatkan dukungan dari berbagai negara berkembang lain, termasuk Indonesia. Akan tetapi, penolakan datang dari negara-negara kaya raya, seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, Kanada, dan negara-negara Uni Eropa. Seperti yang dilaporkan oleh Deutsche Welle, setidaknya sampai konferensi WTO tanggal 4 Februari lalu, negara-negara kaya masih menyangkal bahwa penangguhan paten dapat menjadi solusi pemerataan vaksin. Bahkan, menurut kelompok ini penangguhan paten hanya akan menghambat riset dan inovasi untuk penanganan COVID-19.

Hak Paten dan Ketimpangan Akses Vaksin

Usaha mendistribusikan vaksin secara merata memang telah dilakukan oleh WHO melalui fasilitas kolaborasi COVAX. Pada Februari lalu negara seperti Ghana dan Pantai Gading berhasil menerima vaksin AstraZenecca dengan jumlah 500.000 dosis melalui fasilitas ini.

Sayangnya, program seperti ini tidak mampu memasok seluruh kebutuhan dosis vaksin negara berkembang. Rencana WHO menyasar negara-negara penerima donor vaksin COVAX akan mampu memvaksinasi 20% penduduknya pada 2021.

Negara-negara berkembang tetap perlu mengupayakan pasokan vaksinnya secara mandiri di luar skema bantuan global itu. Akan tetapi, hal itu dinilai sulit terlaksana jika akses terhadap pasokan vaksin masih dibatasi secara ketat salah satunya melalui aturan hak paten.

Saat ini, hak paten diatur oleh WTO melalui Trade Related Intellectual Property Rights (TRIPS) yang berlaku sejak 1995. Aturan ini memungkinkan para pemegang hak paten untuk memonopoli produknya di pasar sekurang-kurangnya 20 tahun.

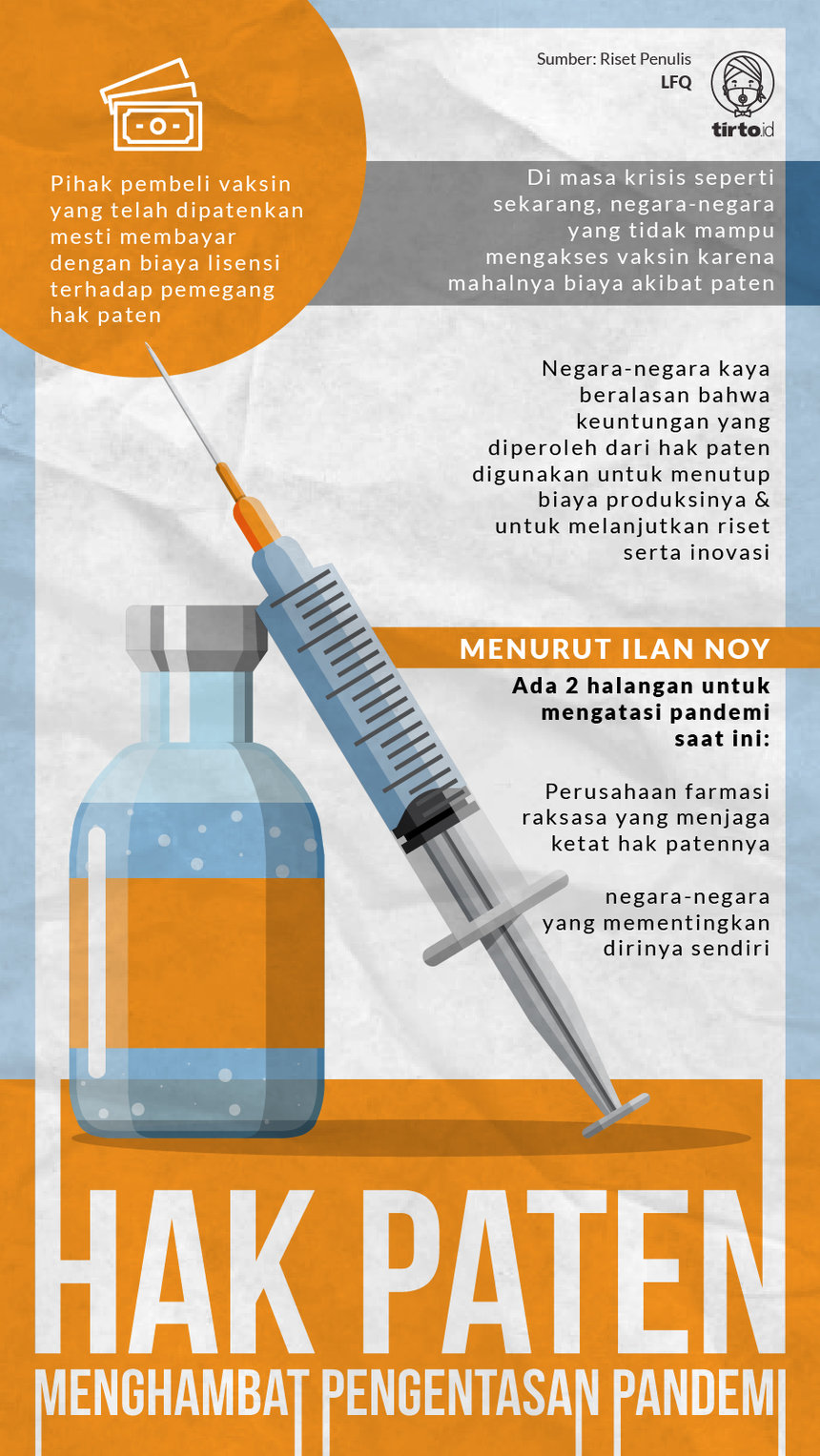

Hal ini juga berlaku untuk produk industri farmasi, termasuk vaksin. Pihak pembeli vaksin yang telah dipatenkan mesti membayar lisensi ke pemegang hak paten. Di masa krisis seperti sekarang, negara-negara yang tidak mampu mengakses vaksin karena mahalnya biaya akibat paten mendorong WTO untuk menangguhkan aturan yang tertera dalam TRIPS.

Negara-negara kaya menolak permohonan itu dengan alasan bahwa keuntungan yang diperoleh dari hak paten digunakan untuk menutup biaya produksinya dan untuk melanjutkan riset serta inovasi.

Hal ini menimbulkan perdebatan. Seperti yang diungkapkan oleh Ronald Labonte, seorang pakar di bidang keadilan kesehatan, di masa pandemi hak paten bisa bertabrakan dengan urgensi perlindungan kesehatan publik. Dalam esainya yang dimuat oleh The Conversation pada November tahun lalu, Labonte menyayangkan sikap yang diambil negara-negara kaya. Padahal, menurut Labonte, permohonan itu begitu sederhana: aturan hak paten tentang COVID-19 ditangguhkan sampai WHO mengkonfirmasi pandemi telah berakhir.

Padahal, menurut Labonte saat ini banyak negara yang sebenarnya sudah memiliki kapasitas manufaktur vaksin, tetapi tidak bisa mengaksesnya karena persoalan hak paten. Lebih penting lagi, mayoritas yang disebut Labonte ini adalah negara berkembang seperti Afrika Selatan, Argentina, Bangladesh, India, Indonesia, Mesir, Kuba, dan lain-lain.

Dikutip dari wawancara Labonte bersama The Conversation pada 18 Februari lalu, berdasarkan data kapasitas produksi vaksin yang dirilis oleh UNICEF, pada 2021 kapasitas manufaktur vaksin dunia mencapai 21 juta dosis. Sementara itu, saat ini kapasitas produksi vaksin yang dimiliki oleh tiga perusahaan besar produsen vaksin—AstraZeneca, Moderna, Pfizer—hanya berjumlah 3,2 juta. Artinya, kemampuan manufaktur vaksin mereka tidak digunakan selama aksesnya masih dibatasi para pemegang paten.

WHO sendiri, melalui direktur jendral Dr. Tedros Adhanom, telah mengeluarkan pernyataan dukungan permohonan negara berkembang. Menurutnya, langkah ini diperlukan sebagai upaya untuk membangun manufaktur vaksin yang berkelanjutan di seluruh dunia mengingat saat ini penggunaan vaksin masih didominasi oleh negara kaya yang mengaungi perusahaan produsen vaksin itu sendiri.

“Dari 225 juta dosis vaksin yang telah diberikan sejauh ini, sebagian besarnya ada di beberapa negara yang kaya dan negara produsen vaksin, sementara sebagian besar negara berpenghasilan rendah dan menengah hanya menonton dan menunggu,” kata Tedros dalam artikel yang dimuat di laman WHO tanggal 7 Maret 2021.

Sementara itu survei terbaru dari Duke Global Health Innovation Centermenyebutkan bahwa per 12 Maret 2021, negara-negara berpenghasilan tinggi terkonfirmasi memegang 4,6 miliar dosis, negara-negara berpenghasilan menengah ke atas menyimpan 1,5 miliar dosis, dan negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah menampung 614 juta dosis, sementara negara-negara berpenghasilan rendah menampung 670 juta dosis.

Peristiwa ini adalah gambaran dari apa yang disebut oleh para pakar sebagai nasionalisme vaksin, yaitu kondisi saat pemerintah suatu negara bersepakat dengan produsen vaksin untuk memenuhi pasokan vaksin nasionalnya saja, tanpa mempertimbangkan kebutuhan global.

Padahal, negara-negara kaya yang memegang dosis vaksin dengan angka luar biasa itu dianggap tidak benar-benar membutuhkannya. Kanada, misalnya. Berdasarkan analisis distribusi vaksin yang dilaporkan oleh Bloomberg, sejak bulan Desember tahun lalu Kanada sudah bisa memiliki dosis vaksin empat kali lipat dari jumlah populasinya. Begitu juga dengan Inggris yang hampir memiliki 3 kali lipat dosis atau Australia yang memiliki 2,5 kali lipat dosis.

Saat ini nasionalisme vaksin dan hak paten yang dimiliki perusahaan farmasi raksasa menjadi kombinasi maut yang mengancam upaya pengentasan pandemi. Meski ada beberapa pihak seperti Moderna yang telah membebaskan paten vaksin buatannya selama pandemi masih berlangsung, atau negara kaya seperti Amerika Serikat yang telah berdonasi untuk fasilitas COVAX. Para pakar berpendapat bahwa tindakan amal seperti ini tidaklah cukup selama industri farmasi dan negara kaya masih berkeberatan untuk membagikan hak paten, pengetahuan, dan data yang berhubungan dengan manufaktur produk kesehatan COVID-19 secara global.

Saat ini, permohonan yang diajukan oleh negara berkembang masih belum disetujui oleh WTO. Alasan penolakan masih digaungkan oleh negara kaya: penangguhan paten akan menyebabkan kemerosotan riset dan inovasi.

Cari Untung di Tengah Pandemi

Labonte menyoroti keengganan negara kaya untuk mengabulkan permohonan penangguhan paten. Profesor dari Fakultas Kedokteran University of Okawa ini mengatakan bahwa alasan utama dari terhambatnya pemerataan akses vaksin adalah alasan ekonomis. Menurutnya, hak paten menjadi instrumen untuk menggalang keuntungan di tengah pandemi.

“Kekayaan intelektual itu dipandang sebagai salah satu mesin pertumbuhan ekonomi baru di masa pasca-industri,” ucapnya dalam sebuah wawancara dengan The Conversation pada 18 Februari lalu.

Padahal, riset-riset yang melatarbelakangi kemunculan produk vaksin yang dipatenkan itu disokong dari pendanaan publik.

“Satu-satunya alasan vaksin dilakukan dengan begitu cepat bukan karena penemuan luar biasa dan penggunaan hak kekayaan intelektual yang dapat dilakukan oleh produsen vaksin,” ujar Labonte, “itu karena uang dalam jumlah besar, miliaran dolar, dari dukungan publik.”

Berdasarkan transkrip kongres WTO yang dimuat oleh Knowlegde Ecology International pada Oktober tahun lalu, negara-negara pendukung penangguhan paten menolak klaim bahwa keuntungan dari hak paten digunakan untuk menambal modal produksi.

Alasannya, banyak biaya proses riset dan pengembangan untuk penanggulangan COVID-19 banyak bersumber dari dana publik. Delegasi dari Afrika Selatan menyebutkan bahwa lebih dari USD 70 milyar dana publik telah disumbangkan untuk proses riset penanggulangan pandemi. Oleh karena itu, seperti yang diterangkan Labonte, menjadi masuk akal ketika hasil dari pendanaan publik itu digunakan untuk kepentingan dan kesehatan publik pula.

Tetapi, kenyataannya aktor-aktor raksasa di industri farmasi tetap menolak penangguhan hak paten di masa pandemi. Seperti yang dikabarkan oleh Reuters, mereka mengklaim bahwa hak kekayaan intelektual, termasuk hak paten, adalah urat nadi bagi sektor swasta di masa kini.

“Hak kekayaan intelektual—yang merupakan urat nadi bagi sektor swasta—adalah apa yang membawa solusi untuk pandemi ini dan itu bukan penghalang saat ini,” ucap Albert Bourla, kepala eksekutif Pfizer kepada Reuters pada 28 Oktober tahun lalu.

Jika yang dimaksud urat nadi adalah keuntungan, pakar menilai itu tidak bisa dijadikan alasan. Menurut Citta Widagdo, peneliti doktoral untuk bidang hukum kesehatan masyarakat dari University of Birmingham, tanpa royalti dari hak paten pun sebenarnya perusahaan-perusahaan raksasa ini masih bisa hidup dan mendapatkan untung.

“Sebenarnya meskipun mereka tidak bisa mendapatkan royalti dari paten. Tapi, secara harga saham, harga pemasaran dan distribusi, keuntungan yang didapatkan oleh inventor vaksin ini sudah besar sekali,” tuturnya dalam sebuah wawancara dengan Relatif Perspektif, “sekarang masalahnya kita mau mengedepankan profit atau kesehatan?”

Persoalannya, para pendukung hak paten seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa kukuh mengatakan bahwa royalti dari paten akan digunakan untuk riset dan inovasi terkait masalah kesehatan sendiri.

Citta meragukan pendapat seperti itu. Menurut Citta, selama ini keuntungan yang didapatkan dari paten akan dikembalikan kepada pasar. Pasar terbesar adalah negara-negara kaya, maka riset dan inovasi juga akan berpusat di persoalan yang berputar di sekitar negara-negara itu saja. Menurutnya, ini bisa kita lihat pada pengalaman tidak digubrisnya isu kesehatan di masyarakat negara berkembang, seperti masalah penyakit tropis terabaikan (neglected tropical diseases) yang tidak pernah terselesaikan.

Citta juga menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan di industri farmasi raksasa itu seharusnya patuh pada UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs), terutama juga 2008 Human Rights Guidelines for Pharmaceutical Companies yang pada dasarnya mengatur bahwa industri farmasi mesti menjamin hak untuk hidup dan hak untuk kesehatan bagi semua orang. Oleh karena itu, Citta mendukung upaya penangguhan paten setidaknya sampai herd immunity tercapai.

“Hanya ada satu solusi, vaksin milik semua. Bebas dari hak paten dengan seluruh dunia wajib berbagi pengetahuan dan teknologi,” ujarnya kepada Perspektif Reflektif, “karena kalau tidak ada solidaritas, tidak ada keadilan, perlindungan kesehatan masyarakat tidak akan tercapai.”

Belajar dari Salk

Dari perdebatan-perdebatan yang muncul, Ilan Noy, seorang profesor ahli ekonomi kebencanaan dari Victoria University of Wellington menyimpulkan bahwa ada dua halangan untuk mengatasi pandemi saat ini: perusahaan farmasi raksasa yang menjaga ketat hak patennya dan negara-negara yang mementingkan dirinya sendiri.

Dalam esainya, ia mendukung penangguhan hak paten selama pandemi masih berlangsung dengan mengingatkan apa yang terjadi puluhan tahun lalu saat Jonas Salk menemukan vaksin polio.

Pada 1955 Israel yang waktu itu negara miskin berniat membeli vaksin dari Amerika Serikat, namun tidak berhasil karena dosisnya masih dinilai belum cukup. Akhirnya, seorang ilmuwan bernama Natan Goldblum dikirim untuk mempelajari vaksin polio di laboratorium Salk. Menurut Noy, tidak ada pengacara atau lisensi kontrak apa pun. Sang ilmuwan muda itu hanya belajar membuat vaksin seperti Salk.

Akhirnya, pada 1956 Goldblum mulai merancang pabrik vaksin polio di Israel, dan pada tahun 1957 Israel berhasil memulai vaksinasi massalnya. Negara miskin itu menjadi negara ketiga yang berhasil memproduksi vaksin mandiri sekaligus berhasil menangani polio. Menariknya, Goldblum juga segera berkontribusi terhadap pengembangan vaksin di Palestina.

Dari kejadian itu, Noy melihat bahwa penangguhan hak paten dan penekanan kepentingan negara kaya dalam proses penanganan pandemi COVID-19 menjadi dua hal penting untuk dilakukan.

“Mengatasi kepentingan industri Big Pharma dalam memaksimalkan laba dan fokus kepentingan nasional dari pemerintah bukanlah impian belaka,” tulis Noy dalam esainya. “Dunia telah melakukan itu sebelumnya.”

Penulis: Mochammad Naufal

Editor: Windu Jusuf