tirto.id - “Sebelum musim panas tahun 1862 menyapa Amerika Serikat, William H. Mumler belum pernah melihat hantu, tetapi ia pernah merasakan disihir seorang wanita,” tutur Peter Manseau dalam bukunya berjudul The Apparitionists: A Tale of Phantoms, Fraud, Photography, and the Man Who Captured Lincoln's Ghost (2017).

Mumler, pada pertengahan abad ke-19, adalah seorang importir. Ia mengimpor barang-barang berbahan logam kelas atas untuk diperdagangkan melalui toko bernama Bigelow Brother & Kennard di Boston, Amerika Serikat. Manseau mencatatnya sebagai wirausahawan sukses. Saban minggu, Mumler bisa mengantongi uang senilai USD 5, atau setara dengan USD 100 saat ini. Salah satu kunci sukses Mumler, klaimnya sendiri, adalah ia “memiliki reputasi sebagai orang yang jujur dan dapat dipercaya.”

Suatu waktu, melalui kamera miliknya, Mumler memotret dirinya sendiri--atau yang kini kita kenal sebagai “selfie”. Tak disangka, selepas jepretan dikonversi ke dalam bentuk foto, tak hanya Mumler yang nampak—meskipun Mumler mengklaim benar-benar sendirian saat dipotret—melainkan ada juga sosok lain, sosok dengan rupa yang samar. Seorang wanita.

Mumler, melalui selfie itu, menemukan “seorang gadis yang terbuat dari cahaya”, yang setelah diselidiki adalah sosok almarhum sang sepupu.

Foto itu mengubah hidup Mumler.

Alih-alih ketakutan, Mumler membawa foto tersebut ke komunitas-komunitas spiritual. Tak cuma itu, ia pun mulai berpetualang mencari foto-foto hantu atau arwah lain demi kepuasan pribadi. Foto hantu hasil jepretannya bertambah banyak dan pada akhirnya, tutur Manseau, menciptakan semacam “disonansi kognitif” dalam otak Mumler: foto-foto hantu itu terlihat sangat palsu sehingga pasti nyata, dan foto-foto hantu itu begitu nyata sehingga pasti palsu.

Disonansi kognitif pun merambat ke benak masyarakat. Banyak yang ragu, tetapi tak sedikit yang percaya. Orang-orang yang percaya mengirim dolar ke. Akhirnya, pada 1869, Mumler menghasilkan sebuah foto yang membuat namanya legendaris buat sebagian orang dan pecundang buat sebagian lainnya. Foto itu adalah foto hantu. Kala itu, Mumler sukses memotret Mary Todd Lincoln bersama mendiang suaminya, Abraham Lincoln.

Pertanyaan pun muncul. Benarkan foto-foto hantu yang dipotret Mumler (atau siapapun) sungguhan? Atau, melalui pertanyaan yang lebih mendasar, mungkinkah hantu—dengan mengesampingkan orang-orang yang tidak percaya keberadaan hantu—bisa dipotret kamera?

Menangkap Sosok Hantu Melalui Teknologi

“Dari yang kami baca-baca di jurnal atau artikel, dan akhirnya menjadi salah satu ideologi kami, makhluk astral (hantu) tingkatannya berada di atas sinar ultraviolet,” tutur Ibra Karti Winata, juru bicara Fotografi Hantu Indonesia, komunitas yang rutin berburu mencari sosok hantu melalui kamera, ketika diwawancarai Tirto awal Agustus 2020. Karena hantu tak hanya dianggap sebagai sosok gaib--seperti penjelasan agama, tetapi juga “spektrum (fisika),” Fotografi Hantu Indonesia menyarankan anggotanya berburu menggunakan DSLR yang menurut Ibra, “teknologinya mendukung menangkap objek-objek di atas sinar ultraviolet”.

Keterkaitan antara hantu dan teknologi dapat ditarik hingga 1848, 14 tahun sebelum William H. Mumler terpesona oleh sosok ‘hantu’ sepupunya. Kala itu, di sebuah desa bernama Hydesville di New York, AS, Peter Manseau menceritakan terdapat satu keluarga yang mendapat teror berupa ketukan dan suara aneh tak henti-henti dari lantai juga dinding yang entah dilakukan siapa. Merasa janggal, anggota keluarga itu, kakak-adik bernama Kate dan Margaret Fox, meyakini dan meyakinkan orangtua mereka bahwa teror yang mereka alami berasal dari arwah.

Karena penasaran, Fox bersaudara menganggap ketukan aneh itu sebagai 'undangan'. Mereka membalas ketukan yang didengar dengan ketukan juga. Semacam berbalas morse. Klaim Fox bersaudara, dari hasil berbalas morse, yang mengetuk-ngetuk dan bersuara aneh di rumah mereka adalah sesosok arwah “pria berusia 31, yang memiliki seorang istri dan 5 anak, 3 laki-laki dan 2 perempuan, yang dibunuh setahun sebelum keluarga Fox menghuni rumah tersebut. Pria itu dikuburkan di gudang bawah tanah, 10 kaki di bawah mereka". Akhirnya, Fox bersaudara tersebut meyakini bahwa informasi yang mereka terima adalah “telegram” dari makhluk gaib.

Pada 1850, selepas kisah tentang keluarga Fox menyebar, orang-orang banyak yang meyakini bahwa benda-benda modern yang mereka miliki, khususnya telegram, tidak sebatas digunakan untuk berbalas pesan antara manusia dengan manusia yang masih hidup, tetapi juga dengan yang sudah meninggal. Akhirnya, diinisiasi Fox bersaudara, lahirlah sebuah gerakan baru: telegraf spiritual. Selepas kamera ditemukan dan semakin menjamur di tengah masyarakat, gerakan tersebut bersalin rupa: fotografi spiritual.

Bagi Manseau, spiritualisme bukan hanya soal agama. Di beberapa bagian, spiritualisme tidak bisa dilepaskan dari sains. Agama mewajibkan penganutnya untuk percaya, untuk beriman, bahwa makanan A haram dan B halal, bahwa ada kehidupan setelah kematian. Di sisi lain, sains adalah soal bukti—yang teruji. Dalam sains, sesuatu dianggap benar karena telah memiliki bukti-bukti yang teruji, dengan metodologi yang terukur. Hantu, setan, roh, arwan adalah perkara gaib, yang dianggap ada oleh (sebagian) manusia melalui sikap percaya, titik. Maka, dengan menggunakan alat-alat teknologi seperti kamera, hantu dianggap ada bukan hanya atas dasar iman, tetapi juga bukti.

Dalam sebuah laporan untuk The New York Times, Randy Kennedy menceritakan bahwa dari dekade 1870-an hingga 1930-an, kamera memang diyakini (sebagian) masyarakat dapat menangkap hantu. Di dekade-dekade tersebut, foto dihasilkan melalui proses kimiawi, plat baja, atau film seluloid, yang diproses dalam kamar gelap. Tukang foto, di dekade-dekade tersebut, sering dianggap “tukang sihir” yang memproduksi “ilmu hitam” Namun, dalam wawancaranya dengan Dr. Nancy Sondow, ketua American Society for Psychical Research, hantu disebut “tidak nyata,” dan foto-foto hantu yang dihasilkan masyarakat dianggap “menarik” saja.

Tak berbeda, komunitas Fotografi Hantu Indonesia lahir dari keraguan seputar keberadaan hantu. Keraguan itu berusaha dijawab dengan kamera, dengan foto. Ibra menyebut, kegiatan yang mereka lakukan “lebih berupa petualangan, mencari pengalaman, untuk membuktikan mitos-mitos hantu yang ada di lokasi (yang didatangi)”. Untuk lebih meyakinkan, Fotografi Hantu Indonesia mensyaratkan anggotanya yang ikut berburu mengamalkan rumus “dua kali jepret.”

“Untuk setiap sudut yang mereka ambil, mereka jepret dua kali. Jadi kalo ada kejanggalan, mereka harus pastian lagi dengan foto lagi,” tutur Ibra.

Di sisi lain, Sabar Yulianto Nugroho, bendahara Fotografi Hantu Indonesia, menyebut sosok hantu yang terpotret (atau sebatas terlihat ketika berburu) memiliki hubungan searah dengan keyakinan tentang hantu dari para anggota Fotografi Hantu Indonesia. “Ketika ada seseorang yang baru bergabung dan ia takut pocong, ketika ikut hunting foto sangat mungkin dia melihat sosok pocong,” ujarnya. Singkat kata, sebatas terlihat.

Dalam “Spirit Photography Victorian Culture of Mourning” (2008) Jen Cadwallader menulis sosok dalam foto-foto hantu yang dihasilkan di abad ke-19 hingga abad ke-20 sebagian besar memiliki hubungan sosial dengan si pemotret atau sosok manusia hidup yang dipotret—seperti dalam kasus Mumler dan sepupunya atau Mary Todd Lincoln dan suaminya, Abraham Lincoln. Fotografi disebut sebagai bentuk mumifikasi modern, bahwa hidup dan mati berdampingan dalam ruang yang sama. Popularitas fotografi hantu di zaman itu tercipta karena perang yang berkecamuk banyak. Kehilangan sosok yang dicintai mudah terjadi, dan fotografi menawarkan “keabadian” antara yang masih hidup dan yang telah mati. Ini ditambah dengan atmosfer intelektual zaman yang itu yang ‘mencemaskan’, yang ditandai dengan adanya cukup banyak orang-orang yang percaya terhadap ‘pesan’ yang dikirim dari dunia lain (misalnya melalui Ouija). Meskipun, arwah yang mengirim pesan itu, semasa hidup, diketahui buta huruf.

Tak hanya masyarakat umum berpendidikan rendah, tulis Cadwallader, tetapi juga sosok seperti Sir Arthur Conan Doyle yang sangat percaya hubungan erat antara makhluk gaib dengan teknologi. Sikap Doyle tentu bertentangan dengan sosok rekaannya, Sherlock Holmes, yang dikisahkan sangat menjunjung tinggi akal.

Foto-foto hantu, tentu saja, lebih banyak menghasilkan keraguan alih-alih menyajikan bukti bahwa hantu benar-benar ada. Dalam laporannya untuk BBC, Howard Timberlake menceritakan bahwa pada 1875, tatkala seorang pendeta bernama William Stainton Moses memeriksa lebih dari 600 foto yang diyakini termuat sosok arwah, tidak lebih dari selusin yang dianggapnya “mungkin.” Selebihnya, “orang akan mengenali sprei dan sapu sebagai sosok kesayangan mereka yang telah meninggal.”

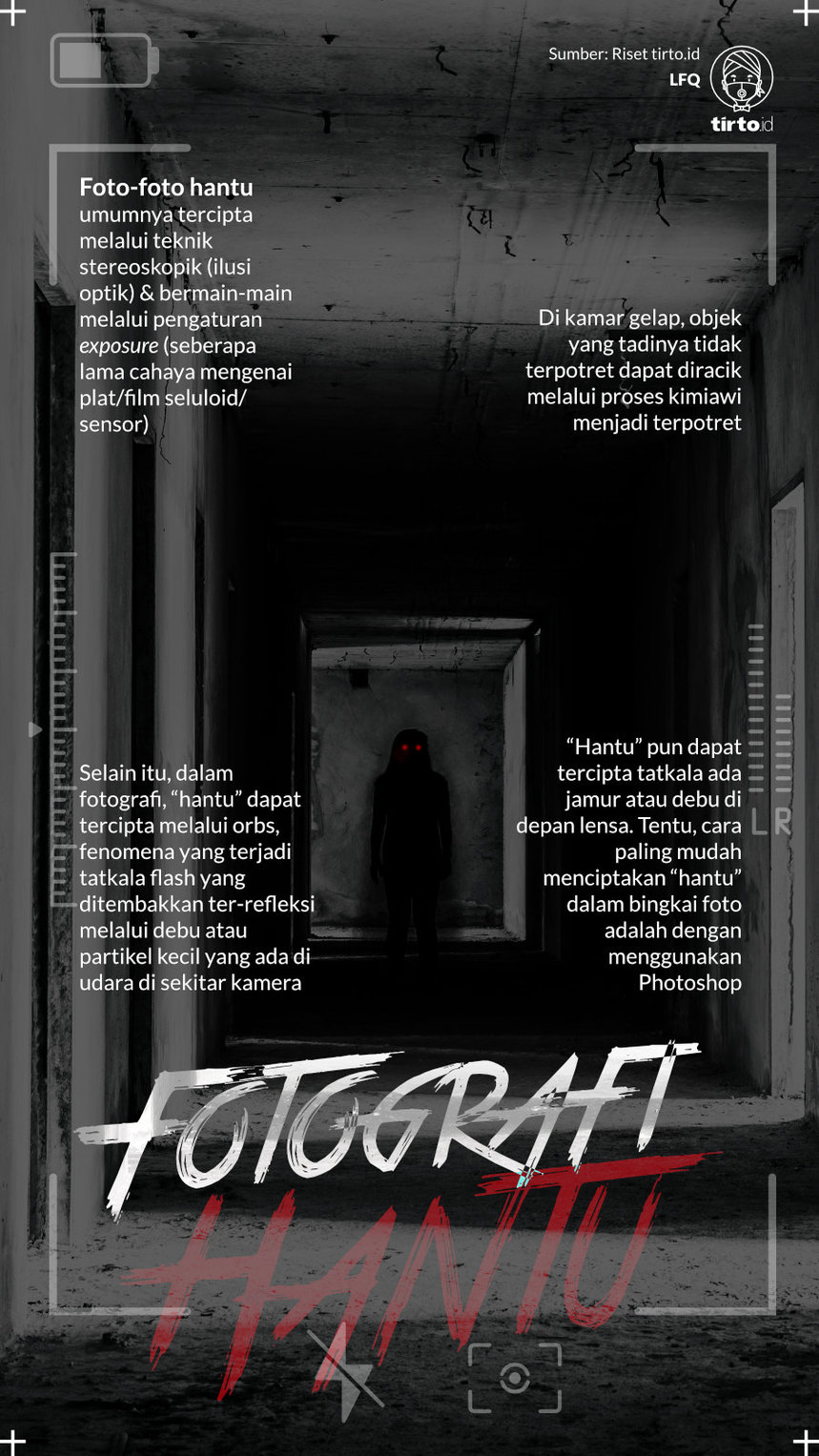

Foto-foto hantu umumnya tercipta melalui teknik stereoskopik (ilusi optik) dan bermain-main melalui pengaturan exposure (seberapa lama cahaya mengenai plat/film seluloid/sensor). Dalam kasus Mumler, ia diduga telah menyiapkan plat yang terekam sosok yang telah meninggal, lalu mengikutkan plat itu tatkala memotret sosok yang masih hidup. Dan di kamar gelap, objek yang tadinya tidak terpotret dapat diracik menjadi terpotret.

Selain itu, dalam fotografi, ‘hantu’ dapat tercipta melalui orbs, fenomena yang terjadi tatkala flash yang ditembakkan terpantul pada debu atau partikel kecil di sekitar kamera. Sosok ‘hantu’ pun dapat tercipta tatkala ada jamur atau debu di depan lensa. Tentu, cara paling mudah menciptakan ‘hantu’ dalam bingkai foto adalah dengan menggunakan Photoshop. Tak ketinggalan, keyakinan bahwa ada hantu yang terpotret dalam selembar foto terjadi karena kita ingin ada hantu di sana. Seperti tatkala kita melihat awan dan melihat wajah seseorang di sana.

Editor: Windu Jusuf