tirto.id - Jakarta dilanda kerusuhan usai peristiwa penembakan empat mahasiswa Universitas Trisakti pada 12 Mei 1998. Tak hanya di ibu kota, kerusuhan juga merebak di beberapa kota besar seperti Surakarta, Bandung, dan Palembang. Saat puncak kerusuhan, 15 Mei, ratusan orang tewas dan beberapa pusat perbelanjaan di Jakarta hangus dilalap api.

Resah melihat situasi yang kian kacau, pada 16 Mei beberapa intelektual memberanikan diri berkumpul di Hotel Regent. Disebut dalam majalah Tempo (19-25 Mei 2003, hlm. 40), mereka di antaranya adalah Nurcholis Madjid (Cak Nur) dan Emha Ainun Nadjib (Cak Nun). Kelompok intelektual ini mendiskusikan kemungkinan-kemungkinan untuk mengakhiri krisis ekonomi-sosial-politik saat itu. Beberapa opsi dicetuskan, tetapi sentralnya adalah Soeharto harus lengser.

Yang jadi masalah, bagaimana caranya mendesak Presiden Soeharto agar bersedia lengser. Bahkan hingga saat itu Soeharto masihlah raksasa yang bikin segan semua orang. Beberapa hari sebelumnya, Cak Nur pernah meminta Quraish Shihab untuk menyampaikan hal itu kepada Soeharto. Tetapi, Menteri Agama itu menolak.

Cak Nun kemudian mengemukakan ide untuk memulainya dengan pembentukan opini dengan kalangan militer. Ide kiai mbeling itu tak datang dari ruang hampa. Ia sendiri sudah melakukan seruan-seruan meminta Soeharto turun melalui pengajian dan selebaran.

Pada forum pengajian Padhang Bulan di Jombang pada 11 Mei, misalnya, ia sudah menyampaikan kepada jamaahnya bahwa waktu Soeharto sudah hampir habis. Cak Nun juga menyebarkan selebaran yang intinya menyarankan Soeharto menyerahkan wewenangnya kepada semacam Dewan Negara untuk melakukan reformasi. Seminggu kemudian muncul lagi selebarannya yang lebih tegas.

“Hendaknya Pak Harto memilih khusnul khatimah dengan mengembalikan kekuasaannya kepada rakyat,” tulis Cak Nun dalam selebaran itu yang didokumentasikan dalam Saat-saat Terakhir Bersama Soeharto: 2,5 Jam di Istana (2016, hlm. 15). Ia juga menyeru kepada ABRI untuk mulai berpihak kepada rakyat.

Esoknya, 17 Mei, Cak Nur dan Cak Nun kembali mengadakan pertemuan di Hotel Wisata. Turut hadir pula Utomo Danandjaya, anggota DPR Eki Syahruddin, Feri Mursyidan Baldan, Laode Kamaluddin, Dirjen Binbaga Departemen Agama Malik Fajar, fungsionaris DPP Golkar Fahmi Idris, pengusaha Sugeng Sarjadi, Fadel Muhammad, AM Fatwa, pakar Ekonomi Didik J Rachbini, dan Ketua Umum PB HMI Anas Urbaningrum.

Di hadapan pers Cak Nur memaparkan hasil diskusi berupa opsi yang dapat diambil Soeharto untuk melaksanakan reformasi. Namun, menurut Cak Nur, sebelum itu Soeharto sebaiknya menjamin dirinya akan mundur dari jabatan kepresidenan secepat mungkin melalui cara-cara damai dan konstitusional.

Ketika wartawan menanyakan apakah akan ada pertemuan antara dirinya dan Presiden Soeharto untuk menyampaikan gagasan itu, Cak Nur berkelit. Cak Nur merasa tak yakin pertemuan semacam itu akan efektif.

"Yang penting sekarang adalah memperkuat wacana publik. Kita biarkan Pak Harto memungut pendapat publik itu menjadi pendapat pribadinya. Ini sering terjadi," kata pendiri Universitas Paramadina itu sebagaimana dikutip Kompas (18/5/1998).

Soeharto Minta Bertemu

Keesokan harinya, 18 Mei, Cak Nur mendapat panggilan telepon dari Menteri Sekretaris Negara Saadilah Mursyid. Mensesneg menyampaikan bahwa Presiden Soeharto ingin berbica secara langsung dengannya. Soeharto ingin bertanya perihal keadaan yang sesungguhnya terjadi hari-hari itu.

“Yang dipahami oleh rakyat mengenai reformasi adalah bahwa Anda turun,” kata Cak Nur kepada Soeharto yang dikutip Greg Barton dalam Biografi Gus Dur (2017, hlm. 316). Soeharto lantas menjawab, “Tak masalah. Saya telah memberikan pertanda mengenai hal ini di Kairo.”

Namun, sebelum mengumumkan pengunduran dirinya, Soeharto meminta bertemu dengan pemimpin-pemimpin muslim Indonesia. Soeharto secara khusus meminta agar Gus Dur diikutsertakan. Cak Nur mengusulkan agar Amien Rais juga diundang. Untuk orang satu ini Soeharto menolaknya.

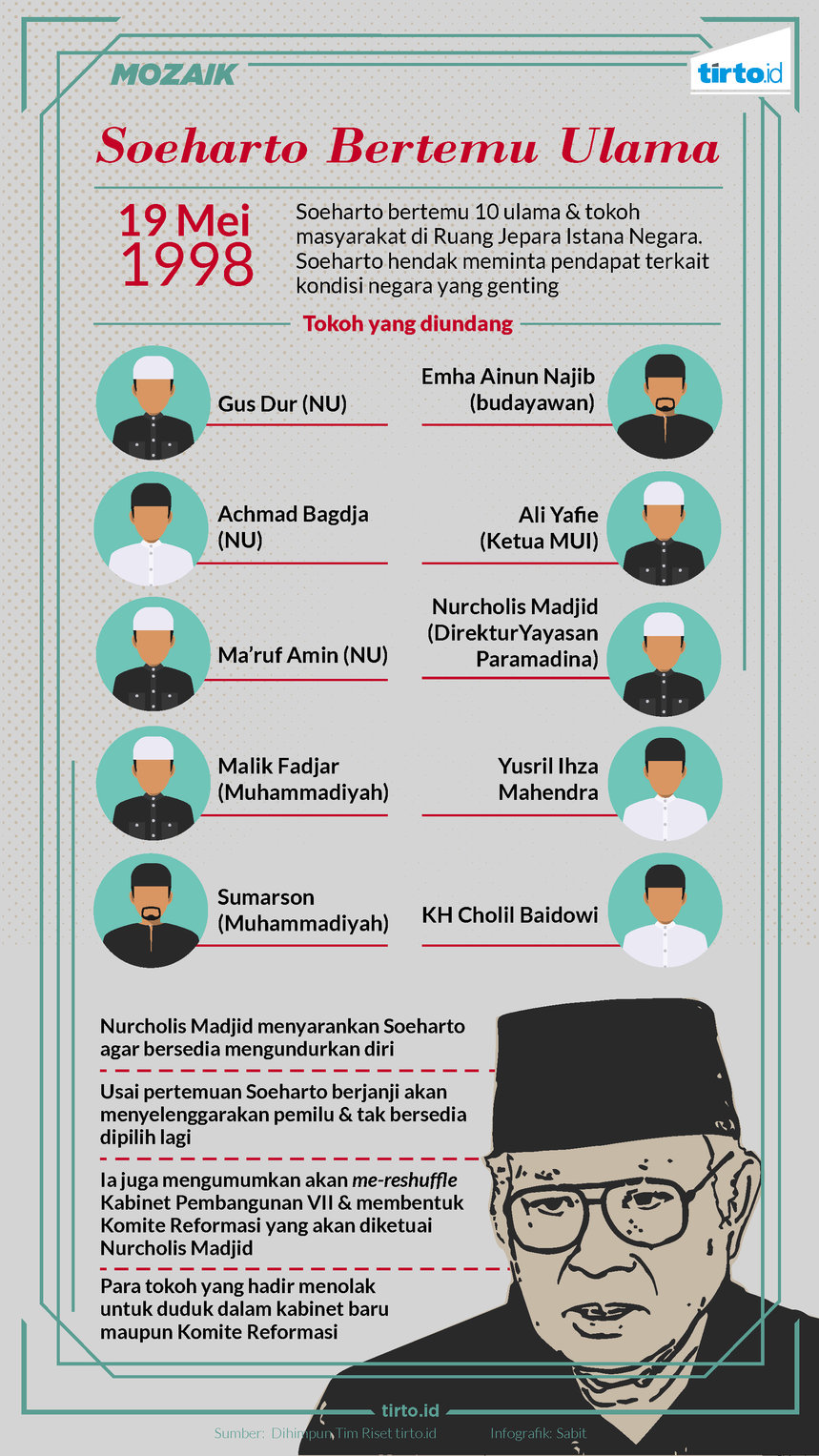

Akhirnya pada 19 Mei 1998 pukul 09.00 pagi, tepat hari ini 20 tahun lampau, sembilan orang tokoh muslim diterima Presiden Soeharto di Istana Merdeka. Selain Cak Nur tokoh lain yang hadir adalah Gus Dur, Achmad Bagdja, dan KH Ma’ruf Amin mewakili NU; Malik Fajar dan Sumarsono mewakili Muhammadiyah; Ketua MUI Ali Yafie, KH Cholil Baidowi, dan Cak Nun. Cak Nur mengajak pula Yusril Ihza Mahendra, ahli hukum tata negara UI dan penulis pidato presiden, sehingga jumlah orang yang bertemu Soeharto menjadi 10.

Dalam bukunya, Cak Nun mengisahkan bahwa sebelum bertemu Soeharto keadaan sempat tak mengenakkannya. Di luar dugaannya ternyata di istana sudah ada Panglima ABRI Jenderal Wiranto dan Kepala Staf tiga matra, para menteri Kabinet Pembangunan VII, dan Prabowo. Gara-gara itu, Cak Nun juga Gus Dur, Cak Nur, dan Malik Fajar sempat berencana untuk walk out.

“Kalau pertemuannya dengan mereka semua, tentu kami sedang dijebak untuk dijadikan bumper. Namun, ternyata mereka yang saya sebut itu tidak ikut pertemuan,” tulis budayawan kelahiran Jombang, 27 Mei 1953, itu dalam bukunya (hlm. 87-88).

Jika sesuai jadwal pertemuan itu seharusnya selesai setengah jam kemudian. Tetapi, dialog itu berlangsung hingga dua jam lamanya. Agenda utama yang dibawa kesembilan tokoh itu tidak beranjak sedikit pun dari keharusan Soeharto lengser secepatnya.

“Anda harus mengakhiri masa kepresidenan Anda dengan anggun dan terhormat, bukan dengan cara Amerika Latin. Janganlah mengulang peristiwa 1965-1966,” kata Cak Nur kepada Soeharto sebagaimana dikutip Greg Barton (hlm. 317). Yang dimaksud Cak Nur dengan “cara Amerika Latin” adalah penggulingan kekuasaan melalui pemberontakan atau kudeta.

Menanggapi desakan itu, Soeharto agaknya belum benar-benar rela melepas mahkotanya. Jika nantinya mundur, berarti Wakil Presiden Habibie-lah yang akan menggantikannya. Soeharto tak yakin Habibie mampu mengambil tanggung jawab sebagai presiden.

"Bagi saya, sebetulnya mundur dan tidaknya itu tidak menjadi masalah. Yang perlu kita perhatikan itu, apakah dengan kemunduran saya itu, kemudian keadaan ini akan segera bisa diatasi," ujarnya, dalam jumpa pers seusai pertemuan sebagaimana dikutip Kompas (20/5/1998).

Tanpa diketahui sebelumnya, ternyata Soeharto telah menyiapkan rencana untuk membentuk Komite Reformasi dan merombak kabinetnya. Karena itulah Soeharto meminta Cak Nur dan kawan-kawan memberi sedikit dukungan untuknya. Permintaan itu ditolak oleh Cak Nur dan kawan-kawan. Belum habis di situ, Soeharto pun meminta kesembilan tokoh itu untuk berdiri di belakanganya saat ia mengumumkan hasil pertemuan itu kepada pers.

“Karena mereka tahu bahwa kalau permintaan ini dituruti maka hal itu akan berarti bahwa mereka mendukung Soeharto, maka mereka pun menolak,” tulis Greg Barton dalam bukunya (hlm. 317).

Soeharto Bergeming

Setelah pertemuan usai, Soeharto langsung mengadakan konfrensi pers. Koresponden luar negeri The Times (London) Richard Lloyd Parry dalam Zaman Edan: Indonesia di Ambang Kekacauan (2008) mencatat bahwa kamera televisi telah merekam Soeharto beberapa menit sebelum ia memulai pengumumannya. Karena itulah kamera-kamera itu bisa mengabadikan sejurus gestur Soeharto yang kemudian jadi sebuah foto ikonik.

“Pada satu kesempatan, Soeharto menekuk tangan kirinya untuk melihat jam. Foto sikap ini digunakan oleh berbagai koran dan majalah seluruh dunia pada hari-hari berikutnya: diktator yang akan terguling, waktu telah habis,” catat Parry (hlm. 226-227).

Namun, pengumumannya setelah itu sama sekali tak sesuai dengan simbol itu. Soeharto dengan tenang menyatakan bahwa ia akan melaksanakan dan memimpin reformasi nasional. Ia juga menyatakan tak akan bersedia dipilih lagi dalam pemilu mendatang. Tak ada pernyataan yang jelas kapan ia akan benar-benar turun dari kursi presiden selain kode “secepat-sepatnya” (hlm. 227).

Pernyataan Soeharto itu jelas berbeda dari apa yang dibicarakan dalam pertemuan dengan sembilan tokoh muslim sebelumnya. Pengumuman itu, meminjam kata-kata Parry, “Seolah-olah reformasi merupakan sebuah gagasan yang muncul di benaknya sendiri pagi tadi di Jalan Cendana”.

Pernyataan Soeharto itu mengecewakan banyak pihak. Salah satu orang yang paling lantang mengecamnya adalah Amien Rais. Kepada Kompas (20/5/1998) Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah itu mengatakan bahwa dengan tak menyusun program dan tempo yang jelas, Soeharto sama sekali tak memberi titik cerah kepada masyarakat. Itu juga menandakan dengan gamblang betapa sang presiden gagal membaca aspirasi rakyatnya.

Komite Reformasi yang hendak dibikin Soeharto juga menjadi sasaran kritik Amien kala itu. "Jika ketuanya adalah Pak Harto sendiri, komite itu akan kehilangan kredibilitas dan akan sulit mencari tokoh yang kompeten untuk duduk di dalamnya,” ujarnya sebagaimana dikutip Kompas.

Editor: Nuran Wibisono