tirto.id - Sebuah perusahaan Cina yang memiliki hubungan dengan jaringan militer dan intelijen Beijing sukses mengumpulkan database berukuran jumbo atas informasi pribadi jutaan orang--termasuk tokoh-tokoh penting--yang berasal dari Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Australia, hingga Indonesia. Matthew Doran, dalam laporan investigasinya untuk Australian Broadcast Company (ABC), menyatakan database dimiliki perusahaan swasta bernama Zhenhua Data yang kantor pusatnya terletak di Shenzhen, salah satu pusat teknologi di Cina. Zhenhua didirikan oleh Wang Xuefeng, mantan pegawai IBM yang getol mengampanyekan "perang hibrid" (hybrid warfare) di media sosial Cina WeChat.

Perang hibrid sendiri adalah frasa yang digunakan untuk mendeskripsikan perpaduan perang konvensional dengan kelihaian politik, peperangan non-reguler, serta perang siber yang memanfaatkan metode militer konvensional, berita palsu, diplomasi, lawfare, dan intervensi pemilu di negeri asing. Dalam perang hibrid, data adalah senjata.

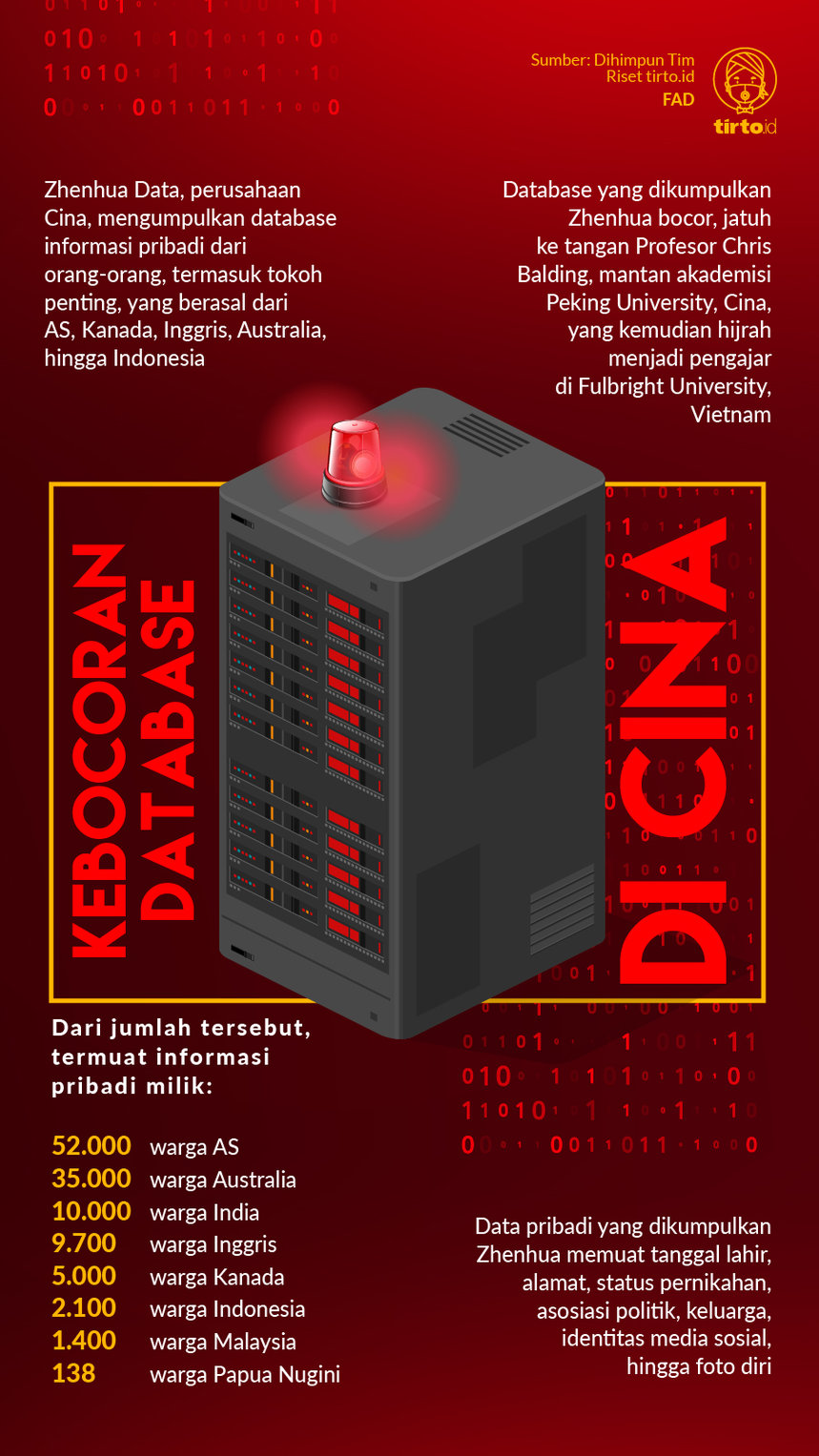

Database yang dikumpulkan Zhenhua bocor, jatuh ke tangan Profesor Chris Balding, mantan akademisi Peking University yang kemudian hijrah menjadi pengajar di Fulbright University, Vietnam karena alasan keamanan selepas melakukan studi mendalam tentang operasional Huawei. Balding menyerahkan database kepada konsorsium media internasional yang salah satu anggotanya adalah ABC.

Merujuk laporan Doran, database yang bocor tersebut memuat informasi 2,4 juta orang. Saat ini baru sekitar 250.000 data pribadi yang sukses dibuka. Dari jumlah tersebut, termuat informasi pribadi milik 52.000 warga Amerika Serikat, 35.000 warga Australia, 10.000 warga India, 9.700 warga Inggris, 5.000 warga Kanada, 1.400 warga Malaysia, 138 warga Papua Nugini, dan 2.100 warga Indonesia.

Data pribadi yang dikumpulkan Zhenhua memuat tanggal lahir, alamat, status pernikahan, asosiasi politik, keluarga, identitas media sosial, hingga foto diri. Zhenhua diduga mengumpulkan informasi dari sumber-sumber terbuka seperti akun Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, hingga TikTok. Namun, karena data yang dikumpulkan juga memuat informasi yang lebih spesifik, Zhenhua juga diyakini memperoleh informasi dari perbankan, data lamaran pekerjaan di berbagai perusahaan, hingga data rekam medis dari rumah sakit.

ABC menyebut database itu menyimpan data 35.000 warga Australia yang terdiri atas warga sipil, pejabat dan politisi, anggota militer, diplomat, akademisi, hingga jurnalis.

Mengomentari tindakan Zhenhua, Profesor Balding menyebut bahwa “Cina terbukti sungguh-sungguh dalam mengawasi ancaman, baik dari dalam negeri maupun internasional”. Di sisi lain, Robert Potter, petinggi Internet 2.0--firma keamanan digital asal Australia--menyebut bahwa Zhenhua memiliki rekam jejak mampu melacak informasi seputar kapal angkatan laut, aset pertahanan, karier perwira militer, dan kekayaan intelektual para pesaing Cina.

Pasifik: Medan Tempur Amerika Serikat vs Cina

Selain Amerika Serikat dan Inggris, mayoritas informasi perorangan yang dikumpulkan berasal dari negara-negara yang berhubungan langsung dengan wilayah Pasifik, wilayah perairan terluas di Bumi yang menjangkau Indonesia, Papua Nugini, Australia hingga perairan lain di sekitarnya, seperti Laut Bering, Laut Coral, Laut Arafura. Tentu, satu lagi titik yang dijangkau Pasifik adalah Laut Cina Selatan, perairan yang sangat ingin dikuasai Cina.

Laut Cina Selatan merupakan kawasan laut terbuka yang mempertemukan Cina, Filipina, Vietnam, Taiwan Brunei Darussalam, dan Malaysia. Sementara itu, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) wilayah perairan ini menyeruak hingga wilayah kedaulatan Indonesia. Hampir setiap negara yang berhadapan langsung dengan Laut Cina Selatan mengklaim kepemilikan dengan dasarnya sendiri-sendiri. Februari 2019 silam, South China Morning Post melaporkan Vietnam mengklaim kepemilikan Pulau Paracel dan Pulau Spratly yang berada di kawasan ini. Filipina mengklaim kepemilikan Pulau Spratly dan kawasan Scarborough. Di lain sisi, Brunei dan Malaysia mengklaim kedaulatan atas bagian selatan Laut Cina Selatan dan beberapa pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Spratly.

Cina tak mau kalah. Melalui propaganda Nine-Dash Line, Cina mengklaim lebih dari 80 persen wilayah Laut Cina Selatan merupakan kedaulatannya, bahkan hingga ke kawasan Natuna milik Indonesia. Nine-Dash Line sendiri diperkenalkan Pemerintah Cina dalam peta resmi negaranya pada 1947. Hari ini Cina mengklaim kepemilikan Laut Cina Selatan melalui Baidu Maps, peta digital yang direstui Beijing untuk menggantikan Google Maps.

Tentu saja klaim Cina adalah klaim belaka. Merujuk Hukum Laut PBB, klaim Nine-Dash Line tidak berdasar.

Bukan tanpa alasan Cina ingin menguasai Laut Cina Selatan. Kawasan ini diketahui menyimpan sumber daya alam melimpah dan merupakan jalur pelayaran yang sangat ramai. Menurut laporan Badan Energi AS, kawasan Laut Cina Selatan menyimpan 11 juta barel minyak mentah dan 190 triliun kaki kubik gas alam. Council on Foreign Relations melaporkan pada 2016 total nilai perdagangan yang melalui Laut Cina Selatan mencapai sekitar USD3,37 triliun, atau sekitar 40 persen nilai perdagangan dunia. Ajar, Laut Cina Selatan merupakan wilayah pelayaran dunia yang menghubungkan negara-negara di Pasifik dengan pasar internasional.

Center for Strategic and International Studies melaporkan Laut Cina dilintasi sekitar sepertiga dari pelayaran global. Wilayah ini sangat penting untuk Cina, Taiwan, Jepang, dan Korea Selatan, yang semuanya bergantung pada Selat Malaka, yang menghubungkan Laut Cina Selatan dengan Samudra Pasifik dan Samudera Hindia. Konon, Laut Cina Selatan merupakan lokasi transit aset senilai USD5,3 triliun setiap tahunnya.

Meskipun memiliki duit dan kekuatan militer, Cina tidak dapat seenaknya mengklaim Laut Cina Selatan. Ada kekuatan lain yang cukup memiliki kuasa di kawasan ini, yakni Amerika Serikat.

Terdekat dari Laut Cina Selatan, Amerika Serikat memiliki pangkalan militer di Camp Humphreys di Korea Selatan dan Torii Station Army Base di Jepang. Dari Camp Humphreys, Amerika Serikat hanya butuh waktu kurang dari satu jam untuk sampai ke Laut Cina Selatan dengan menggunakan F-22 Raptor. Dari Torii Station Army Base, jaraknya bahkan tak sampai 30 menit. Sedikit cukup jauh dari Laut Cina Selatan, Amerika Serikat bahkan memiliki pangkalan militer yang benar-benar berada di teritorinya sendiri, yakni di Guam, sebuah pulau di Pasifik yang hanya berjarak sekitar 2.000 kilometer dari Pulau Morotai di Indonesia. Ya, secara geografis, jarak Indonesia dan Amerika Serikat jauh lebih dekat dibandingkan dengan jarak Jakarta ke Kupang. Dan tentu, siapapun yang lahir di Guam memiliki hak natural untuk memperoleh paspor Amerika Serikat, salah satu paspor terkuat di dunia.

Secara umum negara-negara yang ada di sekitaran Pasifik memiliki hubungan yang relatif baik dengan Amerika Serikat. Apalagi, selepas pandemi Corona menghantam dunia, sentimen masyarakat di banyak negara, termasuk di sekitar Pasifik, bernada negatif terhadap Cina.

Salah satu negara di Pasifik memiliki hubungan yang sangat istimewa dengan Amerika Serikat, yakni Australia.

Ryan Gallagher, dalam laporan investigasinya untuk The Intercept, menyatakan Amerika Serikat memiliki pangkalan khusus di Australia utara berkat kerjasama kedua negara yang disebut sebagai Joint Defence Facility Pine Gap (nama sandi: “RAINFALL”). Pine Gap merupakan pangkalan intelijen yang menurut dokumen rahasia Amerika Serikat diciptakan untuk “mendukung keamanan nasional Amerika Serikat dan Australia. Berkontribusi untuk memverifikasi kontrol senjata dan perjanjian pelucutan senjata serta memantau perkembangan militer”. “Pangkalan ini adalah stasiun darat penting tempat satelit mata-mata Amerika Serikat dikendalikan dan komunikasi dipantau di beberapa benua,” Tulis Gallagher.

Tercatat, Pine Gap setidaknya telah melakukan dua misi, masing-masing bersandi M7600 dan M8300. M7600 merupakan misi spionase mengumpulkan informasi di Eurasia dan Afrika via drone. Adapun M8300 adalah misi serupa untuk menjangkau kawasan bekas Uni Soviet, Cina, Asia Selatan, Asia Timur, Timur Tengah, Eropa Barat, hingga wilayah Atlantik.

Perang hybrid adalah salah satu skenario yang mungkin terjadi. Mungkin karena itulah data yang dikumpulkan Zhenhua menjadi penting untuk dimiliki Beijing

Editor: Windu Jusuf

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id