tirto.id - Bukan tanpa alasan jika dahulu kala, Inggris menjadikan Kolkata sebagai ibu kota British India pada rentang 177-1910. Selain terkait luasnya, letak kota tersebut juga dianggap strategis karena dikelilingi berbagai pelabuhan. Status tersebut setidaknya masih melekat di Kolkota hingga 1950.

Dalam catatan Britannica, sejak berabad lalu Kolkota tumbuh sebagai kota yang berbudaya di mana sebagian besar penduduknya menggemari karya serta mengenal festival seni dan sastra. Hingga kini, setidaknya berdasarkan laporan Times of India, Kolkata dianggap menyandang citra sebagai kota literasi.

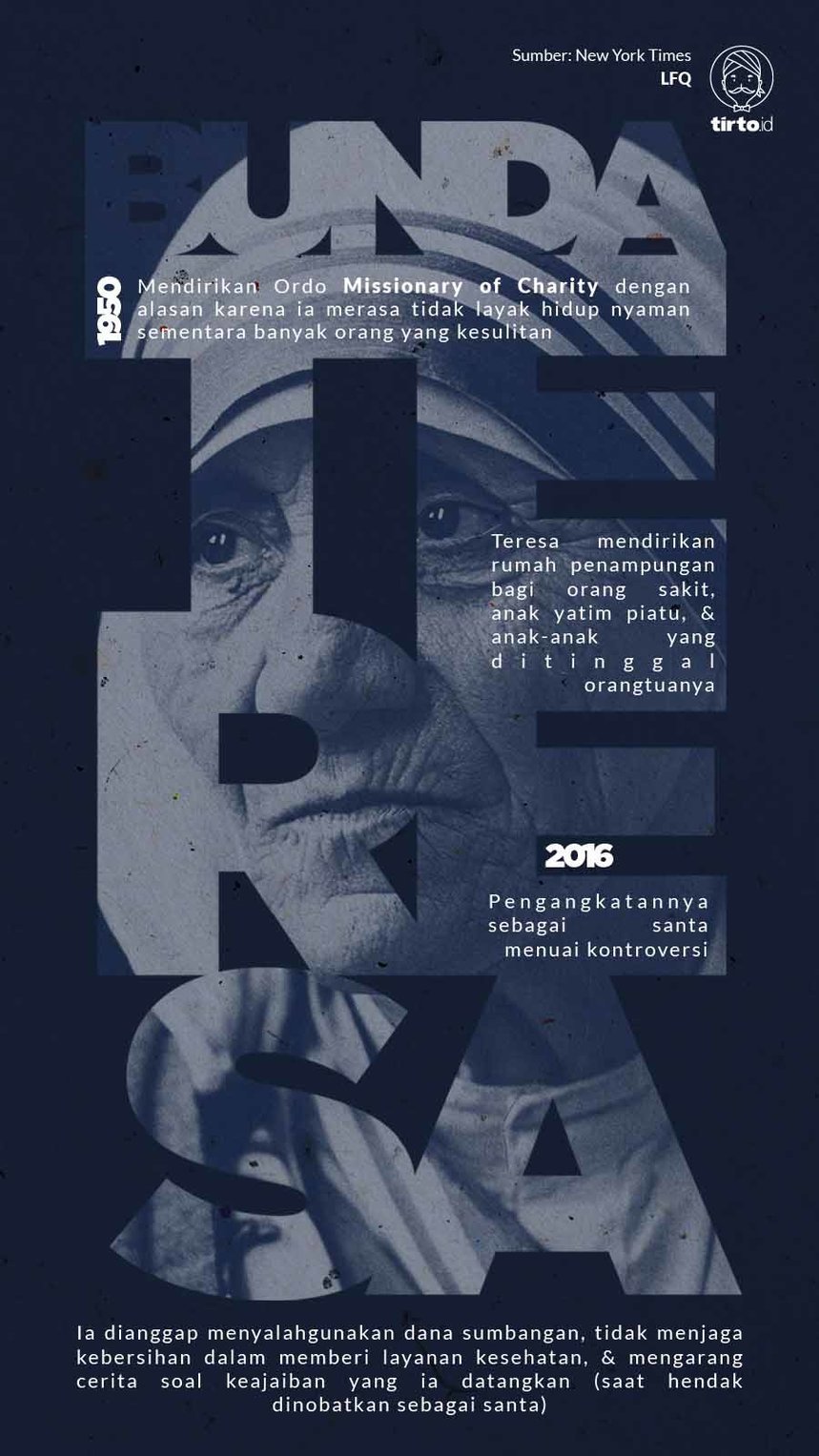

Klaim Kolkata yang lekat dengan literasi salah satunya diperkuat dengan kelahiran Rabindranath Tagore, penulis pertama asal India yang meraih Nobel Sastra. Kelak, kota itu juga dikenal sebagai tempat kelahiran sejumlah figur penting seperti CV Raman (peraih nobel fisika) dan Anjezë Gonxhe Bojaxhiu atau yang lebih dikenal dunia dengan nama: Bunda Teresa.

Dimulai dari Kolkata

Ada banyak sekolah katolik di Kolkata pada zaman pemerintahan British India. Salah satu yang populer adalah sekolah khusus perempuan yang didirikan oleh para suster dari ordo Loreto asal Irlandia. Di sanalah Teresa diutus untuk mengajar.

Teresa menghabiskan waktu 20 tahun di institusi tersebut hingga akhirnya menjabat sebagai kepala sekolah. Namun, menurut Kathryn Spink dalam bukunya Mother Teresa: a Complete Authorized Biography (1997), Teresa merasa peran sebagai kepala sekolah "terlalu nyaman" lalu memutuskan keluar dari ordo Loreto dan mendirikan ordo susteran yang fokus pada pengabdian terhadap kaum papa.

Teresa tidak tahan melihat orang-orang miskin dan menderita yang ia temui setiap hari kala berjalan menyusuri jalan-jalan di kota Kolkata. Terlebih saat terjadi Bengal Famine: bencana kelaparan yang menelan korban tewas pada tahun 1943.

Sederet pengalaman tersebut membuat Teresa berpikir, jalan terbaik dalam mengamalkan ajaran Kristus adalah hidup bersama kaum papa, turut merasakan penderitaannya, dan menolong mereka agar mereka bisa menemukan kedamaian pada hari-hari terakhir hidupnya.

“Ketika saya mencari rumah, saya banyak berjalan sampai-sampai kaki dan kedua lengan saya merasa sakit. Lalu saya membayangkan bagaimana orang miskin di luar sana merasakan sakit di tubuh dan jiwa mereka ketika mereka sedang mencari rumah atau makanan dan fasilitas kesehatan,” kata Teresa kepada Spink.

Pada 1950, setelah empat tahun menunggu persetujuan Vatikan untuk membentuk ordo baru, Teresa meresmikan Missionaries for New York Times. Pemerintah Kolkata mengizinkan Teresa memanfaatkan sebuah gedung yang tadinya merupakan tempat penziarahan untuk dialihfungsikan sebagai susteran, sekaligus rumah singgah bagi kaum papa dari berbagai latar belakang agama, yang sakit dan tak berdaya.

Pada tahun 1979, jurnalis New York Times, Michael T.Kaufman, mengunjungi susteran Missionaries for Charity. Kaufman yang mengaku sebagai seorang ateis menuliskan pengalamannya tersebut lewat naskah berjudul New York Times.

Rumah singgah tersebut, yang sebagian besar dihuni pengemis, seturut kesan pertama Kaufman adalah tempat paling bersih dan penuh damai. Ia menulis: “Tidak ada erangan, tangisan, dan gestur mengasihani diri sendiri. Mereka yang sembuh, keluar dengan merasa diri mereka lebih kuat dan berharga. Mereka yang meninggal, nampak pergi dalam kenyamanan dan kedamaian.”

Seiring berjalannya waktu, tempat Teresa juga jadi tempat yang seolah “kebal konflik” dan tetap berdiri meski situasi politik di Kolkata kerap bergejolak. Pada 1946, misalnya, terjadi Direct Action Day, kerusuhan komunal antara Muslim dan Hindu di Kolkata. Setelah itu, terjadi pula konflik antara pemerintah sayap kanan dan partai komunis yang ada di sana.

Kaufman mengabarkan, posisi Teresa yang bersahabat dengan seluruh pejabat partai politik yang ada di sana membuat rumah persinggahan tersebut jadi aman dari kerusuhan. Bahkan para pejabat tersebut tak segan membantu Teresa dalam memenuhi keperluan operasional rumah singgah.

Sejak awal mendirikan ordo dan rumah singgah, Teresa sejatinya sudah ingin mendirikan Missionaries for Charities di daerah-daerah lain. Akan tetapi, hukum kanonik baru mengizinkan Teresa berekspansi pada tahun ke-10. Setelah izin ekspansi keluar, Teresa segera mendirikan 85 rumah singgah di berbagai daerah di India dan 65 cabang Missionaries for Charities di luar India.

Ekspansi tersebut juga meliputi rumah penampungan yang dibagi secara spesifik bagi para penderita lepra, anak terlantar, ibu dengan kehamilan tak diinginkan, hingga panti rehabilitasi pengguna narkoba. Di India, terdapat pula rumah penampungan untuk orang sakit jiwa, lansia, serta layanan kunjungan ke rumah sakit, penjara, tempat penitipan anak, dan klinik kesehatan.

Atas hal tersebut, Teresa menerima penghargaan nobel perdamaian pada 1979. Dalam pidatonya kala menerima hadiah tersebut, Teresa mengungkap tiga hal yang sejatinya “ditentang” olehnya: aborsi--yang ia sebut sebagai "penghancur kedamaian", penggunaan alat kontrasepsi buatan, serta perceraian.

“Kami mencegah aborsi dengan adopsi. Saya bersedia menerima anak-anak yang tidak diinginkan dan berniat merawat ibu bayi tersebut. Saya akan mencarikan orangtua yang baik dan bersedia merawat anak tersebut,” katanya dalam pidato di Washington pada 1994 itu.

“Saya memahami ada begitu banyak masalah yang terjadi yang mungkin membuat pasangan jadi tidak begitu saling mencintai dan memutuskan tidak ingin berkeluarga. Kita memang tidak bisa menyelesaikan semua masalah di dunia tapi setidaknya hindari membuat masalah yang terburuk yakni menghancurkan kasih. Pemahaman ini yang kami bawa ketika kami bicara tentang praktik penggunaan alat kontrasepsi dan aborsi,” katanya.

Pada akhir 1970an, Teresa setidaknya menampung 3000 bayi yang semula hendak diaborsi.

Bukan tanpa Kontroversi

Beberapa minggu sebelum Teresa diangkat jadi Santa, New York Times merilis laporan yang menggemparkan dunia: seorang dokter asal Kolkata, Aroup Chatterjee, menganggap Teresa tidak layak jadi orang kudus.

Chatterjee, yang lahir dan besar di Kolkata serta juga menyaksikan penderitaan perempuan dan anak-anak miskin, bilang bahwa Missionaries for Charities jarang terlihat di daerah-daerah kumuh. Dengan sinisme yang lebih tegas, Chatterjee juga menyebut Teresa hanyalah bagian dari imperialisme gereja Katolik.

Tak hanya itu, Chatterjee juga mengklaim bahwa anak-anak dan para pasien sekarat yang berada di rumah singgah itu diikat di tempat tidur dan hanya diberi aspirin untuk menahan rasa sakit.

“Rumah singgah tersebut juga memakai jarum suntik yang sama berulang kali dan tidak menjalani prosedur kesehatan yang menghindarkan pasien dari infeksi,” kata Chatterjee.

Klaim Chatterjee tidak didasari asumsi belaka. Ia mendasarkan pada pengalamannya ketika berkelana untuk mewawancara ratusan sukarelawan, biarawati, dan penulis yang sempat bekerja di Missionaries for Charity. Mereka menyatakan, berbagai metode penanganan penyakit dan pemberian obat pada pasien sangat minim dilakukan oleh orang-orang yang memiliki latar belakang medis.

“Selimut yang terkena feses dicuci di tempat yang sama dengan perangkat makanan,” lanjut Chatterjee yang membuat Hell’s Angels, program televisi pada 1994 yang bertujuan mengkritik Teresa.

Pada September 2016, National Geographic juga sempat merilis laporan dari Christopher Hitchens, penulis The Missionary Position: Mother Teresa in Theory and Practice. Tak jauh berbeda dengan Chatterjee, Hitchens pun mengklaim bahwa makanan penghuni rumah singgah yang didirikan Teresa tidak terjamin, sementara fasilitas yang ada pun juga jauh dari kata layak.

"Sementara Teresa," kecam Hitchens, "mendapat layanan kesehatan premium di AS."

Hitchens mengatakan, Teresa telah menerima sumbangan dana dari para diktator dan koruptor, namun tidak memanfaatkan dana tersebut dengan semestinya. Masih dalam bukunya, Hitchens pun menulis bahwa Teresa mengajarkan para susternya untuk membaptis orang yang sekarat secara diam-diam.

Para suster, tulis Hitchens, mengurapi para penderita sakit menggunakan air sambil mengucap kalimat-kalimat tahbisan Katolik dengan suara pelan.

Kontroversi soal Teresa paling riuh muncul tatkala ia hendak dijadikan Santa. Dalam pengertian Katolik, seseorang dapat menjadi santa apabila, setidaknya, sudah melakukan dua mujizat dalam hidupnya. Adalah Brian Kolodiejchuk, seorang pastur yang sangat ingin melihat Teresa jadi santa. Ia pun mengusahakan segala persyaratan dari Vatikan demi bisa mewujudkan keinginannya tersebut.

Kepada New York Times, Kolodiejchuk mengatakan, sejak 1997 ia menanti kabar pasien yang pernah disembuhkan oleh Teresa. Penantiannya pun terbayarkan ketika ada dua orang yang mengaku demikian.

Orang pertama adalah penderita tumor di perut yang mengaku baru bisa sembuh setelah ia menaruh foto Teresa di perutnya sembari berdoa. Ada pun orang kedua adalah penderita tumor di otak. Ia mengaku tumornya hilang setelah berdoa kepada Teresa.

Meski demikian, kedua klaim tersebut tidak dapat meyakinkan Paus Fransiskus untuk menjadikan Teresa sebagai santa. Sementara itu, para kritikus Teresa juga mengatakan bahwa kesembuhan para pasien murni karena pengobatan medis dan bukan karena pengaruh Teresa.

Kontroversi tidak berhenti begitu saja. Tahun lalu, sebagaimana dilaporkan The Guardian, para suster Missionaries of Charities yang bekerja pada rumah penampungan anak terlantar diinvestigasi oleh polisi setempat karena dianggap telah menjual anak dengan harga tinggi. Untuk sementara, Missionaries for Charity tidak melayani program adopsi terlebih dulu.

==========

Menyambut Hari Raya Natal 2019, kami menayangkan serial khusus tentang para perempuan di dunia Katolik. Serial ini ditayangkan setiap hari dari 23 Desember hingga 26 Desember 2019.

Editor: Eddward S Kennedy

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id