tirto.id - Ada banyak hal yang bisa dilakukan pemerintah negara yang berdiri di kawasan rawan bencana seperti Indonesia. Salah satunya adalah punya peta rawan bencana—peta tematik yang hanya berisi informasi soal bencana, dari mulai gunung api hingga lempeng bumi yang rawan bergeser—yang mumpuni.

Peta bencana ini nantinya dipakai untuk banyak hal, termasuk menentukan lokasi pembangunan, apa pun itu, baik perumahan atau fasilitas umum. Sayangnya sejumlah masalah teridentifikasi setelah gempa dan tsunami terjadi di Palu dan Donggala pada Jumat (28/9/2018) pekan lalu.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwo Nugroho memberi contoh bagaimana pembangunan di kawasan tersebut sejak awal tidak mempertimbangkan hal itu.

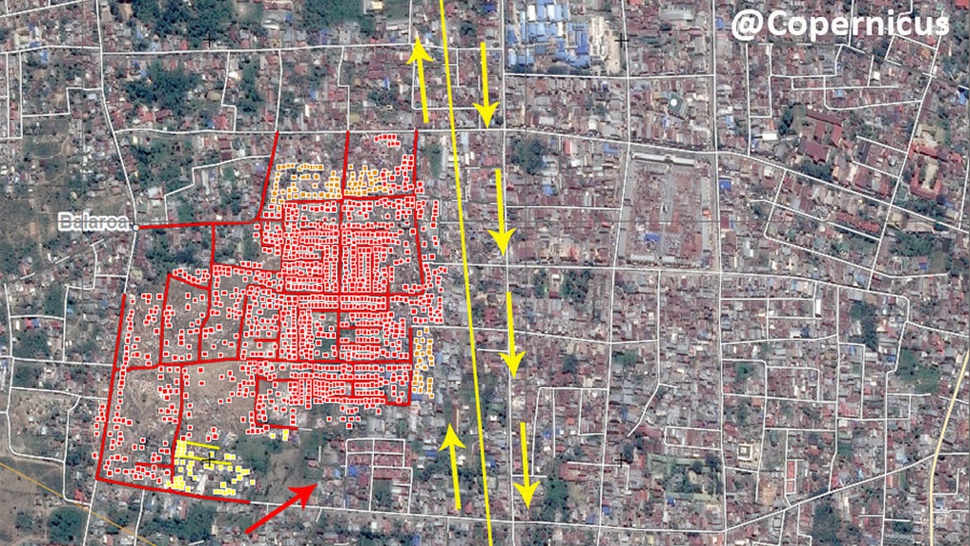

"Perumnas Balaroa, di Kota Palu, itu didirikan di atas sesar Palu-Koro," kata Sutopo dalam acara Mata Najwa 3 Oktober 2018.

Sesar Palu-Koro adalah zona patahan sesar yang memanjang dari utara-barat laut ke selatan-tenggara Sulawesi. Sesar ini yang menyebabkan gempa hingga lebih dari 7 SR di Palu dan Donggala. Mudah menebak apa saja yang dibangun di atasnya akan rusak seketika saat gempa terjadi, apalagi jika berkekuatan besar.

Lantas pertanyaan besarnya: apakah Indonesia memang tak punya peta bencana? Kalau ada, mengapa bisa pembangunan tetap dilakukan di titik rawan?

Mengutip situs Badan Informasi Geospasial (BIG), pembuatan peta rawan bencana baru sering dibicarakan dan mulai dibuat setelah gempa dan tsunami menerjang Aceh pada akhir 2004. Semakin detail peta, maka itu bakal semakin baik dalam merencanakan pembangunan.

Yang bertugas untuk melakukan ini adalah pemerintah daerah, meski lembaga lain—termasuk peneliti dan swasta—tidak dilarang.

Kurang Detail

Persoalannya, setelah hampir 14 tahun setelah tsunami Aceh, hal itu tidak terealisasi dengan baik. Laporan Indopress.id yang dilansir kemarin (4/10/2018) menyebut empat peta (peta gempa bumi, longsor, tsunami, dan banjir) yang dibuat Pemprov Sulawesi Tengah punya tingkat ketelitian kecil, yaitu 1:3.500.000 alias 1 sentimeter di peta mewakili 35 kilometer luas wilayah sesungguhnya.

Hal yang sama juga terjadi pada empat provinsi Sulawesi lain.

"Peta keluaran daerah lebih terlihat sebagai peta referensi umum. Kalah dari peta perusahaan tambang di daerah yang punya tingkat ketelitian 1:25.000 (1 cm di peta mewakili 250 meter di lapangan)," demikian tulis mereka.

Merujuk pada laporan yang sama, peta kawasan rawan bencana yang dibuat Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana (PVMBG) juga punya tingkat ketelitian kecil, antara 1:250.000 dan 1:100.000.

Ahli Geologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang tahun lalu diminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit peta bencana PVMBG, Adrin Tohari, mengatakan bahwa standar peta bencana lokal itu minimal 1:25.000 (1 cm di peta = 250 meter di lapangan).

"Pemerintah daerah harus bikin peta yang lebih detail karena mereka yang tahu kondisi daerah masing-masing. Semisal, peta bencana nasional oleh pemerintah pusat itu skalanya 1:50.000, namun peta bencana lokal harus lebih besar, seperti 1:10.000. Ini tugas Pemda," kata Adrin kepada Tirto, Jumat (5/10/2018).

"Dan per kecamatan, harus lebih besar lagi dari itu. Karena jika ada potensi longsor yang akan terjadi dalam skala lokal, tentu membutuhkan informasi dari peta bencana lokal yang detail," tambahnya.

Ada dua fungsi penting peta bencana dan mengapa pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu membuat peta tersebut sedetail mungkin.

Pertama, kata Adrin, peta bencana akan jadi acuan tata ruang baik untuk pemerintah maupun swasta. Dengan peta bencana, akan mudah mengidentifikasi daerah tersebut rawan bencana atau tidak; apakah daerah tersebut layak dijadikan tempat membangun infrastruktur atau tidak; dan sejenisnya.

Tanpa itu, kata Adrin: "pemerintah atau swasta yang mau bangun sesuatu ya enggak ada detailnya. Akhirnya enggak tahun kalau ada daerah rawan bencana," katanya.

"Yang kedua," ujar Adrin, "peta bencana akan berfungsi sebagai acuan untuk membuat peta turunan yang lebih detail, semisal peta likuifaksi."

Likuifaksi adalah perubahan tanah padat menjadi lumpur. Ini terjadi di Petobo dan Balaroa, Palu. Akibatnya, rumah yang ada di atasnya amblas.

Adrin menjelaskan, jika pemda masih menggunakan peta bencana dalam skala kecil, yang artinya tak memiliki detail-detail ancaman dan peringatan lainnya, tentu tak akan punya bahan yang cukup untuk merencanakan mitigasi. Korban jiwa pun sangat mungkin akan lebih banyak kala bencana terjadi.

"Salah satu contohnya itu Sulawesi yang masih memiliki peta bencana dengan skala kecil," katanya.

Kenapa sulit membuat peta dengan detail? Adrin memperkirakan ini tidak jauh dari persoalan anggaran, selain masalah teknis.

"Paling masalah lainnya anggaran. Banyak daerah yang memang tak memprioritaskan anggaran untuk pembuatan peta ini sebagai bentuk mitigasi bencana. Ini harusnya jadi poin penting DPRD lokal yang mengesahkan anggaran," tutupnya.

Penulis: Haris Prabowo

Editor: Rio Apinino