tirto.id - 1948. Sebuah negara berdiri di tepi laut Mediterania. Israel, nama negara itu, berdiri dengan jalan yang lain dari negara-negara seumurannya. Meski sama-sama berdiri karena perasaan senasib sepenanggungan, Israel bukanlah produk kolonialisme seperti halnya Indonesia, India, atau Mesir.

Peminggiran dan rasisme yang berujung pemusnahan lewat Holocaust oleh Nazi Jerman membuat rasa kebersamaan mereka tumbuh. Diaspora Yahudi dari seluruh dunia pulang. Mereka kembali ke tanah yang dijanjikan, seperti termaktub dalam Torah.

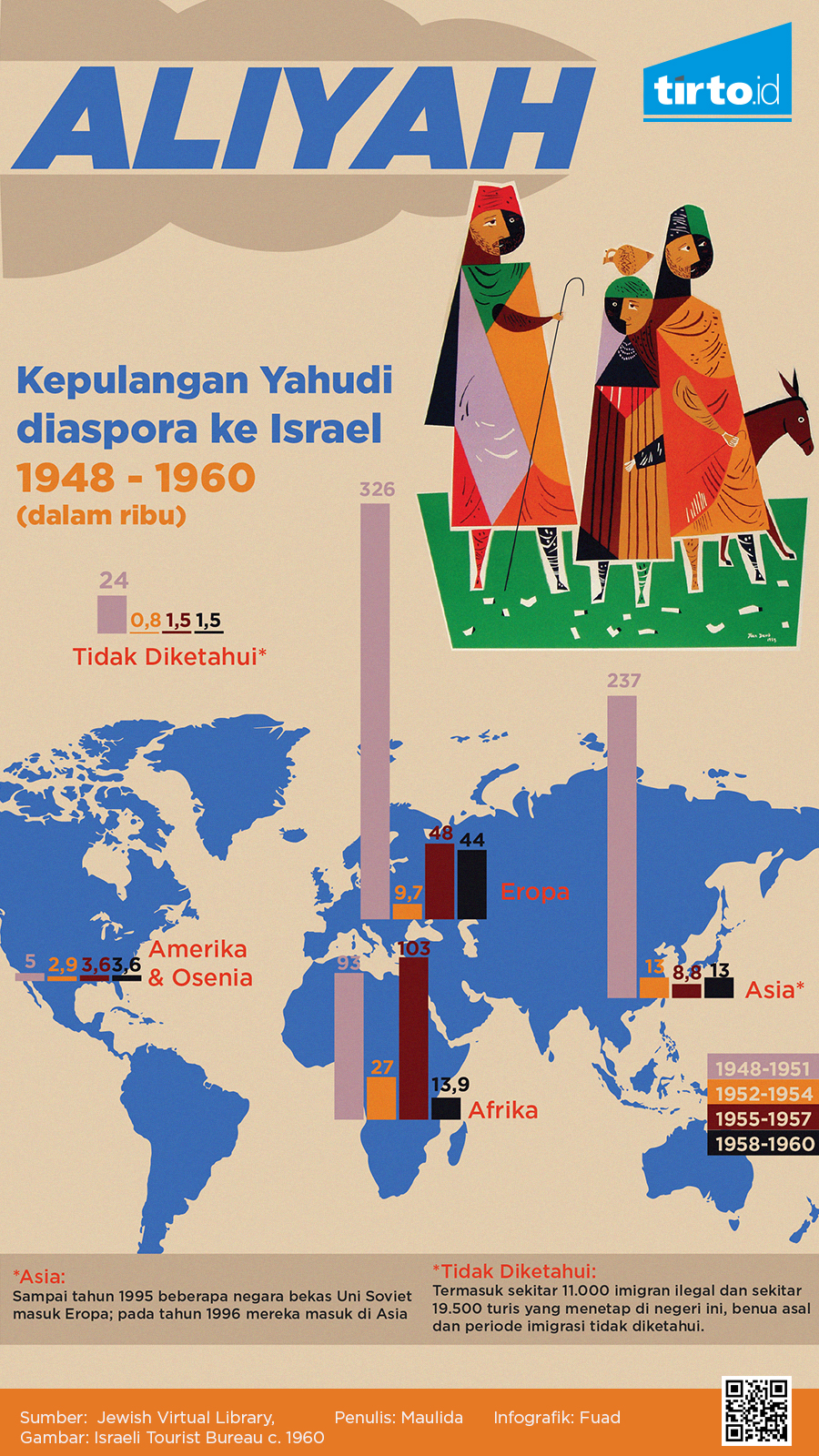

Program kepulangan itu namanya Aliyah. Yahudi Ashkenazi melakukan aliyah dari negara-negara Eropa, sedangkan Yahudi Mizrahi aliyah dari negara-negara Arab dan Afrika Utara. Yang pertama menghindari tangan kekuasaan Hitler dan Nazi yang membantai Yahudi. Yang kedua menghindari peningkatan sentimen anti-Yahudi di negara-negara Arab setelah berdirinya negara Israel.

Menurut data jewishagency.org, sebanyak 688 ribu imigran datang ke Israel pada 3,5 tahun pertama atau hampir 200 ribu per tahun. Saat Israel berdiri, ada 650 ribu Yahudi yang hidup di Israel. Itu berarti, imigrasi dalam 3,5 tahun membuat penduduknya menjadi dua kali lipat. Angka penduduk Israel bertambah terus karena arus pengungsi terus datang, selain yang ada beranak pinak.

Di antara para pengungsi itu, sebagian besar Yahudi Mizrahi adalah yang paling malang. Mereka datang dari negara-negara yang tak makmur: Yaman, Tunisia, Libanon, Maroko, dan seterusnya.

Anggapan bahwa kaum Yahudi dari timur ini kurang maju, membuat hak-hak mereka diabaikan, termasuk hak untuk membesarkan putra sendiri. Lebih dari seribu anak dari keluarga Mizrahi pada dekade awal pendirian Israel diculik dan dibesarkan oleh keluarga Yahudi diaspora Eropa.

Salah satunya adalah kisah Gil Grunbaum yang ditulis Al Jazeera. Selama 40 tahun, Grunbaum selalu mengira ia adalah putra dari korban selamat Holocaust yang memiliki pabrik garmen di dekat Tel Aviv. Tapi itu semua tak benar, bahkan nama yang dipakainya pun bukan namanya.

Grunbaum bukanlah anak Yahudi dari Eropa atau Ashkenazi. Ia dicuri oleh dokter-dokter dari ibunya di rumah sakit sebelah utara Israel pada 1956. Tak lama setelah ia dilahirkan.

Siapa orang tua kandungnya? Mereka adalah imigran yang datang belakangan ke Israel dari Tunisia, yang diberitahu bahwa anaknya meninggal saat dilahirkan. Tapi mereka tak diberi kesempatan melihat putranya, juga tak mengantongi sertifikat kematian.

“[…] Semua orang yang kusayangi—orangtuaku, bibi-bibiku, paman-pamanku dan sepupu-sepupuku—telah mengelabuiku selama berpuluh-puluh tahun,” kata Grunbaum.

Pemerintah juga sama. Saat Grunbaum tahu ia adalah anak adopsi, layanan kesejahteraan melakukan segala hal yang mereka mampu agar ia berhenti mencari keluarga kandungnya.

Pada 1990an, setelah pencarian selama tiga tahun, Grunbaum bisa mengetahui nama keluarganya: Maimon. Ia mencari ibu kandungnya ke daerah suburban Haifa di Israel bagian utara. Akhirnya, setelah 41 tahun, mereka bertemu untuk pertama kalinya.

Korban selain Grunbaum adalah Tzila Levine yang diberitakan secara besar-besaran pada 1997. Ia bersatu lagi dengan ibu kandungnya setelah 20 tahun pencarian. Pengujian DNA mengkonfirmasi bahwa ia merupakan keturunan Margalit Umaysi, seorang imigran dari Yaman.

Pada 1949, seorang dokter membawa Levine dari Umaysi segera setelah kelahirannya. Ia diberikan pada orangtua angkatnya menggunakan surat-surat bodong. Adopsi itu disahkan oleh Moshe Landau, hakim yang kemudian menjadi hakim agung Israel.

Juli lalu, Haaretz.com melaporkan Menteri Tzachi Hanegbi mengatakan bahwa ratusan anak-anak Yaman telah diculik dari orangtuanya. “Mereka membawa anak-anak itu, dan memberikannya. [Ke mana, pada siapa], saya tak tahu,” katanya. Inilah pertama kalinya bagian dari pemerintahan Israel membuat pengakuan publik tentang aib negara ini.

Hanya saja, jumlah yang disebut Hanegbi jauh lebih kecil dari penyelidikan mantan hakim agung, Jacob Kedmi, 15 tahun lalu. Pada 2001, Kedmi menemukan bahwa sebanyak 5 ribu anak hilang pada enam tahun pertama dibentuknya negara Israel. Kedmi menyimpulkan di banyak kasus, anak-anak itu meninggal dunia dan telah dikuburkan.

Kedmi mengunci ratusan ribu dokumen terkait pengakuan dan bukti-bukti agar tak bisa dibuka selama 70 tahun, hingga 2071. Artinya, publik tak bisa mengaksesnya sampai mereka meninggal dunia.

Padahal masih banyak yang belum menemukan titik terang sebagaimana Grunbaum dan Levine. Atau Tziona Heiman, yang kasusnya terbuka pada 2002. Heiman adalah salah satu korban yang berani meminta penjelasan pada orangtua Ashkenazi-nya setelah curiga dirinya merupakan anak angkat.

Sang ibu dan ayah mengaku bahwa anak angkat mereka didapat dari salah satu rumah sakit di Yerusalem. Keterangan di Al Jazeera tentang Heiman sungguh menyedihkan: “Tetangga mereka, Yigal Allon, seorang jenderal terkenal Israel, telah—ini kata-kata mereka sendiri—memberikan anak perempuan itu sebagai 'hadiah ulang tahun'.”

Hadiah ulang tahun. Bisakah Anda membayangkan seorang bayi diambil dari orangtua kandungnya dan diberikan pada sepasang suami istri lain sebagai hadiah ulang tahun?

Tapi demikianlah adanya. Fenomena Heiman mewakili pandangan umum zaman itu. Ada persoalan rasisme yang menyebabkan penculikan-penculikan itu dianggap lumrah bahkan yang seharusnya terjadi.

Rasisme dari kalangan Yahudi Eropa atau Ashkenazi terhadap Yahudi yang berasal dari Arab (Mizrahi), sungguh kentara. Bahkan David Ben Gurion, perdana menteri pertama Israel, pernah menyebut kaum Mizrahi sebagai “gembel” dan “generasi padang pasir.” Yahudi asal Arab ini kekurangan “jejak Yahudi atau pendidikan manusia,” demikian kesimpulan Ben Gurion, seperti dipetik meforum.org.

Awal 1950an, sang perdana menteri mengingatkan: “Kita tak mau orang Israel menjadi Arab. Adalah tugas kita untuk berjuang melawan semangat Levant, yang merusak individu dan masyarakat.”

Rasisme terhadap Arab mempengaruhi pandangan kaum Yahudi dari Eropa terhadap Yahudi dari Arab dan Magrib (Afrika Utara). Sejarawan Ilan Pappe menulis dalam bukunya The Idea of Israel, bahwa elite-elite Ashkenazi bekerja terus-menerus supaya terjadi de-Arabisasi di kalangan Yahudi di Israel. .

Kini, sedikit demi sedikit rasisme itu dikikis. Upaya-upaya pencarian titik terang soal penculikan pun terus dilakukan. Salah satunya adalah Amram, organisasi yang didirikan untuk mewakili keluarga-keluarga yang mencari anak-anaknya. Shlomi Hatuka, seorang penyair dan guru yang turut mendirikan Amram mengatakan bahwa rasisme pada Mizrahi yang terus berlangsunglah yang memungkinkan “konspirasi kebungkaman” tak berakhir selama lebih dari enam dekade.

Amram kini bekerja membangun database DNA di luar Israel. Ini dilakukan agar siapapun yang curiga bahwa mereka diculik—termasuk mereka yang sekarang hidup di Eropa atau Amerika Serikat—dan orangtua yang anak-anaknya hilang agar bisa memasukkan DNA-nya, supaya bisa dilihat apakah ada yang DNA-nya cocok.

Para korban, seperti dikatakan Grunbaum, tidak ingin membalas dendam pada mereka yang telah melakukan penculikan. “Ini saatnya bagi negara untuk lebih terbuka tentang masa lalunya,” kata Grunbaum.

Tampaknya, harapan korban diperhatikan oleh pihak berwenang. “Masalah anak-anak Yaman ini adalah luka terbuka yang terus menyakiti banyak keluarga yang tak tahu nasib bayi-bayinya, nasib anak-anak yang hilang, dan mereka mencari kebenaran,” kata Perdana Menteri Netanyahu, Juni lalu, seperti dikutip Haaretz.com.

Menteri Hanegbi juga memberi akses pada tim investigasi memeriksa dokumen-dokumen rahasia yang jumlahnya 1,5 juta halaman, meski tak semuanya bisa dibuka. Dokumen adopsi, misalnya, tetap tak dibuka. Sebab hanya hakim yang bisa memutuskan apakah dokumen semacam itu boleh dibuka.

Hanegbi mengatakan ia akan terus memeriksa dokumen-dokumen itu hingga Oktober, saat ia akan merekomendasikan pada pemerintah agar bahan-bahan itu dibuka pada publik.

“Saya akan merekomendasikan agar bahan itu dibuka, agar setiap orang, dengan sekali klik di internet, bisa membuka situs di mana semua bahan yang telah dirilis bisa dilihat,” katanya

Itu adalah upaya cukup bijak untuk ukuran negara yang telah menghabiskan waktu puluhan tahun merahasiakan kejahatan terstruktur, massif terhadap anak-anak karena ras yang dimilikinya, yang bisa dikatakan sebagai genosida dan human trafficking. Ini adalah kemuraman dari sebuah negara yang didirikan dengan dasar kesamaan darah, namun ternyata di dalamnya melakukan rasisme terhadap kelompok yang dianggap sebagai pinggiran.

Yael Tzadok, wartawan Israel yang menghabiskan 20 tahun menginvestigasi kasus anak-anak yang hilang, berkata pada Al Jazeera: "Ini adalah rahasia Israel yang paling kelam. Orang Yahudi menculik Yahudi lain, Yahudi yang datang ke satu negara yang dibuat sebagai suaka setelah Holocaust.”

Yahudi Mizrahi dipanggil dan didorong untuk melakukan Aliyah, pulang ke Israel, tapi yang terjadi anak-anak mereka dirampas. Tanah yang dijanjikan, tanah yang seharusnya menjadi tempat berlindung, telah membuat mereka kehilangan darah dagingnya.

Penulis: Maulida Sri Handayani

Editor: Nurul Qomariyah Pramisti