tirto.id - Vitalis Gebze baru selesai membersihkan lahan milik salah satu anak usaha Medco Group di Distrik Animha, Merauke, Papua Selatan. Upah sebesar Rp500 ribu hasil dari mengumpulkan ampas kayu langsung ia belanjakan berbagai kebutuhan pangan untuk dua minggu ke depan: beras, ikan kaleng, dan mie instan.

Di piring keluarga Vitalis tak ada pangan lokal seperti papeda dari sagu, ikan kuning, umbi-umbian bakar, ulat sagu, atau daging hasil buruan. Keragaman pangan itu sudah lama sirna semenjak pemerintah membuat program lumbung pangan nasional di Papua.

“Dulu kami bisa panggul sagu dari jarak kurang dari 1 km, sekarang untuk ambil sagu harus keluar dusun, jarak 10-20 km,” kata ketua marga Gebze di Merauke ini.

Vitalis sekarang berumur 41 tahun, dengan tanggungan satu istri dan enam orang anak. Sejak hutan tempat tinggalnya di Kampung Senegi di Distrik Animha dirambah oligarki sekitar 12 tahun silam, ketahanan pangan keluarga dan masyarakat adat di sana semakin ambyar.

“Untuk berburu pun baru dapat sekitar 3-4 hari. Hasilnya tidak dimakan, tapi dijual untuk beli beras. Beda dulu 2-3 jam masuk hutan sudah dapat, jadi bisa untuk keluarga sendiri.”

Hewan-hewan buruan seperti rusa, kasuari, dan babi nampak ikut tak kerasan. Mereka bermigrasi ke kawasan hutan yang lebih dalam akibat dengung mesin gergaji sepanjang hari.

Kesengsaraan masyarakat Kampung Senegi bermula pada awal dekade 2000-an, masa ketika pola produksi pangan nasional mulai beralih ke timur Indonesia. Lanskap Merauke yang berupa dataran rata menarik para petinggi negeri membuka peluang investasi di bidang pertanian skala besar.

Anton Apriyantono, Menteri Pertanian kala itu, menargetkan pembukaan lebih dari 2 juta hektare lahan di Merauke untuk meningkatkan produksi pangan nasional. Macam komoditasnya berupa tebu, jagung, dan tentunya, padi—meski pada perjalanannya proyek ini lebih banyak diisi tanaman industri.

Bak gayung bersambut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merestui peluang tersebut dan lahirlah program Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE). Di Merauke masuklah 25 perusahaan untuk menggarap 2 juta hektare lahan di sana.

Konversi kawasan hutan mencapai 1 juta hektare demi program yang katanya lahir untuk memperkuat ketahanan pangan. Kampung Senegi adalah salah satu wilayah yang masuk konservasi kawasan hutan untuk MIFEE.

“Setelah pabrik masuk ke sini, air limbahnya mencemari sungai, membuat air jadi merah, tidak macam dulu lagi. Ikan mati. Sagu mati, kalau hidup pun tepungnya sedikit,” keluh Vitalis.

Medco membangun pabrik modern pengolahan kayu di pinggir Kali Bian–sumber ikan mujair dan nila bagi masyarakat Merauke—salah satu sungai terbesar di wilayah selatan Papua. Mereka mencincang ribuan kubik kayu menjadi kayu serpih setiap hari.

Serpihan kayu itu kemudian diangkut tongkang besar menuju pelabuhan, lalu berakhir menjadi barang ekspor, salah satunya ke Jepang dan Korea Selatan.

Di negara-negara maju itu, kayu dari hutan Papua digunakan sebagai tambahan bahan bakar pembangkit listrik terbarukan. Kontradiktif dengan jejak kerusakan sosial dan lingkungan yang mereka tinggalkan di tanah Merauke.

Masyarakat Kampung Senegi yang awalnya mampu memenuhi pangan dari aktivitas pemanfaatan hutan seperti mencari ikan, berkebun, berburu dan meramu, kini banyak menjadi buruh upahan di Hutan Tanaman Industri (HTI) milik Medco.

Mereka terpaksa menggantungkan pangannya dari luar kampung dan hutan melalui proses transaksional. Tentu dengan jenis pangan yang tidak beragam: beras lagi. Lagi-lagi beras.

“Karena sagu makin jauh dan kualitasnya kurang bagus, kami sudah jarang makan (sagu), tapi nasi pasti. Sagu dan umbi hanya sebagai selingan.”

Jika berkaca dari yang sudah-sudah, tak ada program pangan nasional di Papua yang menguntungkan masyarakat di sana. Sejak semula, program seperti ini selalu membuat para warga Papua jadi seperti budak di tanah sendiri. Program Lahan Gambut Satu Juta Hektare (PLG) 1995 atau Mega Rice Project era Presiden Soeharto, misalnya.

Proyek ini bertujuan untuk menciptakan swasembada beras. Untuk program ambisius ini, sekitar 1,4 juta hektare hutan gambut dihancurkan dan jadi sumber kebakaran hutan. Namun hasilnya amat tak sepadan: hanya satu kali panen padi.

Kegagalan Food Estate

Food Estate, mimpi lumbung pangan nasional di Kalimantan, Sumatera, dan Papua nyatanya telah menemui kegagalan. Di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, 760 hektare hutan hujan dibabat menjadi kebun singkong. Tapi sudah setahun tanaman singkong hanya berdaun kecil, umbinya pun tumbuh di atas karena tak bisa menembus lapisan tanah.

Pantauan Greenpeace memperlihatkan kondisi proyek yang mangkrak, berbagai alat berat ditinggalkan, dan tak ada lagi kegiatan. Yang tersisa hanya hamparan hutan rusak.

Food Estate di Kabupaten Merauke dalam jangka pendek akan merambah lahan kawasan hutan Papua seluas 63 ribu hektare. Areanya mencakup lahan di lima distrik: Jagebob, Semangga, Tanah Miring, Kurik dan Malind.

Sementara dalam jangka panjang, pemerintah Joko Widodo akan menggarap kawasan baru di tiga kabupaten: Merauke, Mappi dan Boven Digoel.

Kita tinggal menunggu waktu, bagaimana ambisi kapitalis berkedok kemandirian pangan ini mendorong laju perubahan lahan, deforestasi, dan tentu meruntuhkan kanal keberagaman pangan di Papua.

Nasi Menggantikan Sagu Jadi Makanan Pokok

Mayoritas kepala keluarga di Senegi sekarang bekerja sebagai buruh di Medco Group dengan upah Rp500 ribu hingga Rp1 juta per bulan. Mereka bukan lagi pemburu dan peladang. Kebun umbi, pisang, keladi, kelapa, dan sagu tak lagi terlihat di Hutan Senegi, tergantikan hamparan tanah kosong bekas penebangan, perkebunan akasia, eukaliptus, jati, hingga kelapa sawit.

Awalnya, Medco berjanji akan menjaga jarak aktivitas sejauh 1.500 meter dari kebun sagu di Senegi. Namun janji korporasi memang dibuat untuk diingkari. Kebun sagu masyarakat di sana hancur, bahkan jarak perkebunan ke kampung hanya 300 meter saja.

Melihat hutan, sang ibu alam hancur di depan mata, Vitalis gamang memikirkan masa depan anak cucunya. Bagi masyarakat Papua yang menggantungkan hidup pada alam, hutan adalah segalanya.

Hutan habis, maka manusia pun habis.

“Saya tumbuh besar sebelum ada perusahaan, terbiasa makan sagu dan umbi. Tapi saya punya anak besar karena beras, tak kenal sagu dan umbi,” keluh Vitalis.

Lantaran tak lagi punya kebun sagu, ketika uang habis dan tak ada beras, Vitalis dan keluarga lain di Senegi harus melakukan perjalanan panjang untuk mendapat sagu yang berjarak puluhan kilometer. Mereka akan bermalam hingga 1-2 minggu, baru kemudian kembali ke kampung membawa tepung sagu.

“Sudah sepuluh tahun begini. Saat tahun 2012 limbah masuk dan ada pembongkaran alam, sagu kami jadi kuning-kuning. Lalu ramai penyakit gizi buruk.”

Jika boleh memutar mesin waktu, mungkin Vitalis ingin kekal saja di masa ia bertumbuh dewasa. Masa ketika hanya satu-dua anak di Senegi yang dikatakan malnutrisi dalam setahun, bukan seperti era sekarang dengan selusin lebih bayi-anak kekurangan gizi.

Potret kerentanan pangan tak cuma dirasakan masyarakat di Senegi. Sejak program ketahanan pangan pertama di era Soeharto, masyarakat Papua yang semula berdaulat atas pangan mereka dengan mengonsumsi beragam jenis pangan lokal, perlahan pola pangannya jadi seragam.

Mereka turut kena dampak “berasisasi”.

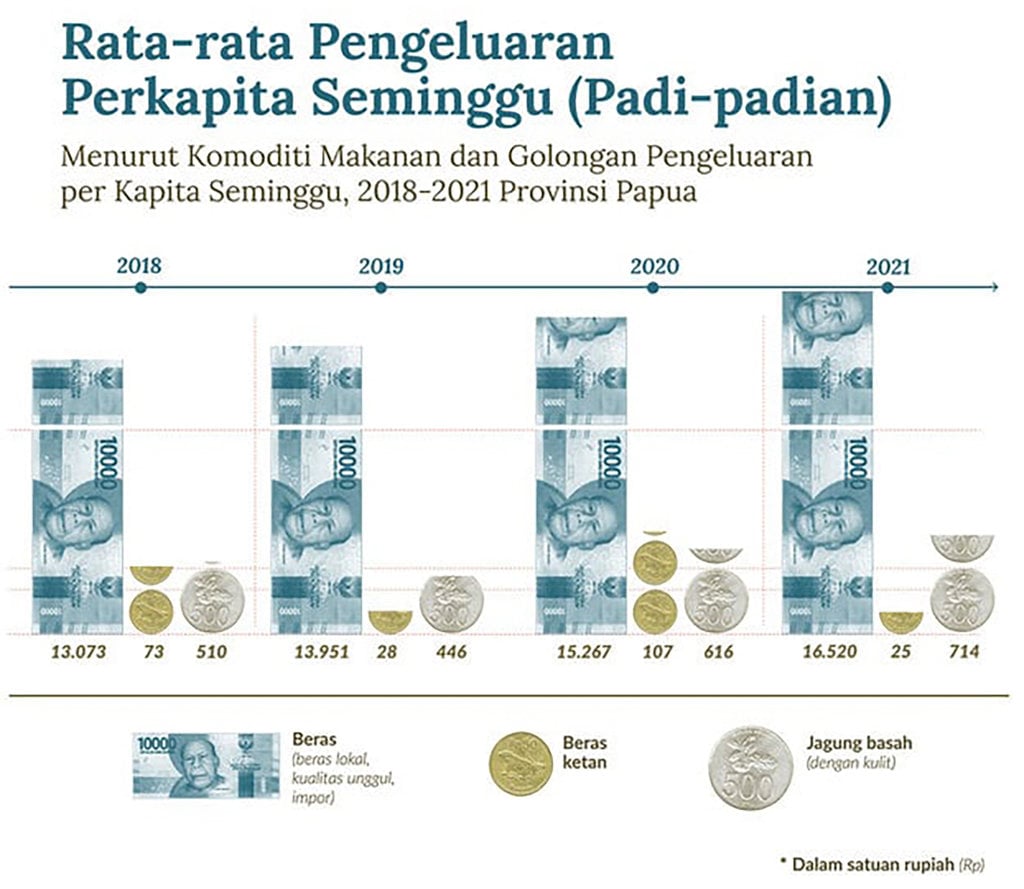

Pengeluaran per kapita masyarakat Papua untuk beras, naik dari tahun ke tahun secara konsisten. Polanya terlihat lebih jelas di daerah perkotaan dibanding pedesaan. Fakta tersebut tercermin dalam data konsumsi masyarakat Papua empat tahun terakhir dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Tren pangan alternatif masih tinggi di desa, sementara beras cenderung naik di kota. Meski begitu, rata-rata pengeluaran per kapita beras di kota dan desa satu tahun belakangan (2021), berada di angka yang sama yakni kisaran Rp17 ribu.

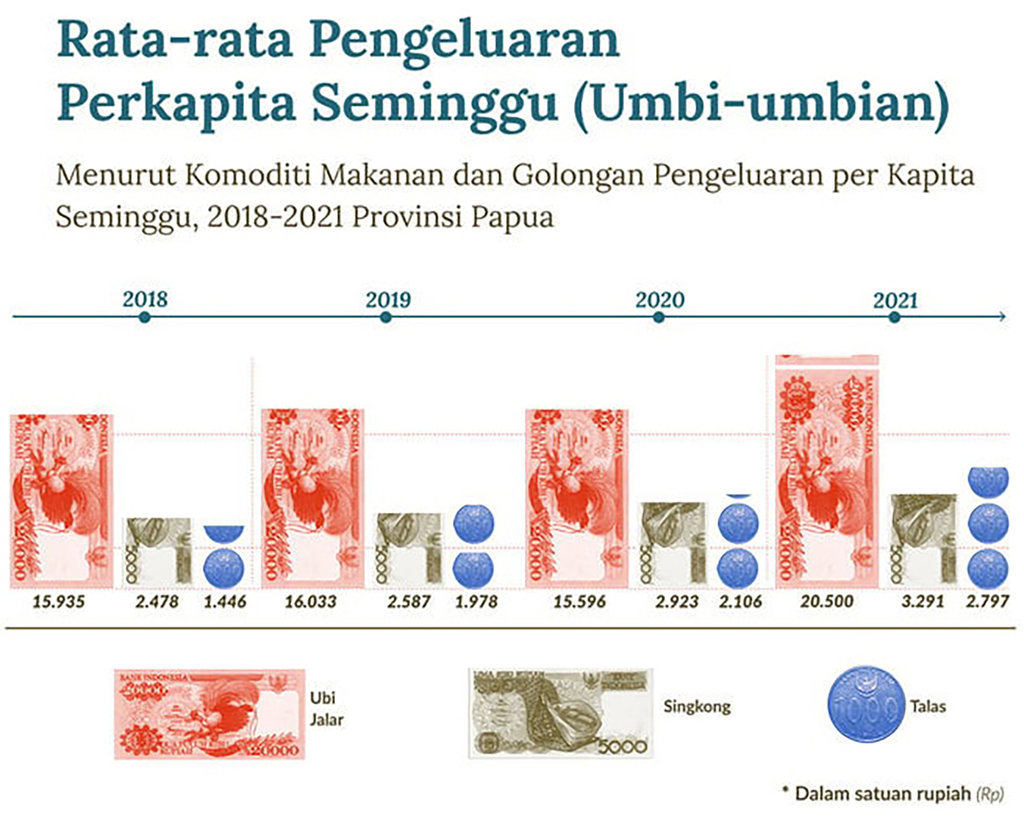

Secara umum, jenis padi-padian yang banyak dikonsumsi masyarakat Papua adalah beras, menyusul jagung basah, dan terigu. Sementara komoditas umbi, mereka paling banyak mengonsumsi ketela rambat.

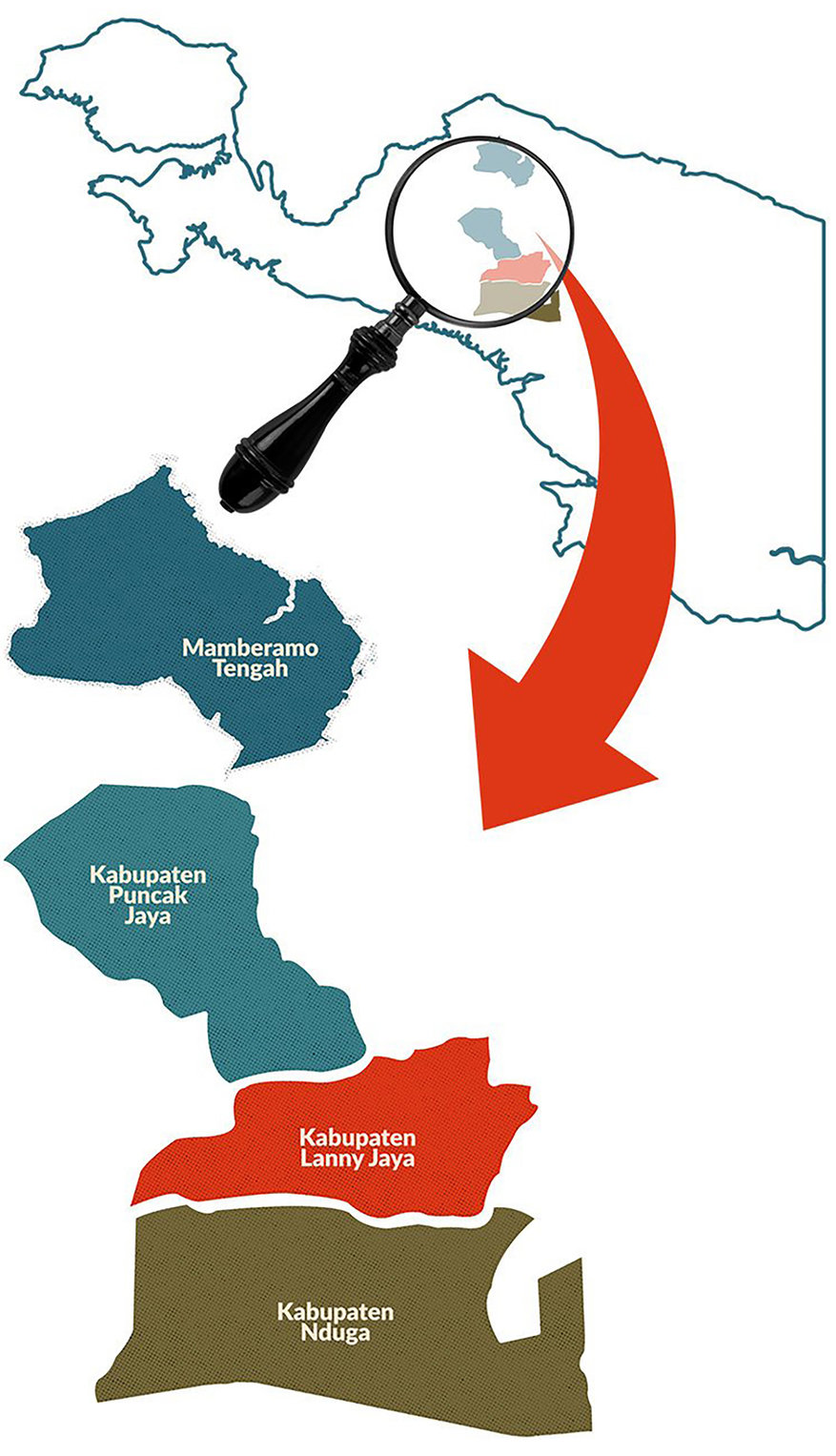

Wilayah di Papua yang paling banyak membelanjakan komoditas padi-padian (beras, jagung, ketan, dan tepung) adalah Lanny Jaya, disusul Nduga, dan Puncak Jaya.

Sementara wilayah yang paling banyak mengonsumsi umbi-umbian (ketela pohon, ketela rambat, sagu, talas, kentang, dan gaplek) adalah Nduga, kemudian Lanny Jaya, dan Membramo Tengah.

“Masyarakat sekarang banyak bergantung pada beras, yang susah juga diketahui kualitasnya, karena kebanyakan beras kita dari luar (Papua),” tutur Direktur Eksekutif Yayasan Pusat Studi, Advokasi dan Dokumentasi Masyarakat Adat (Pusaka), Franky Samperante.

Pada Juni 2022, Yayasan Pusaka menerbitkan laporan dokumentasi bertajuk Lumbung Pangan dan Riwayat Kegagalannya di Tanah Marind (PDF). Laporan ini mengupas segala bentuk kegagalan proyek MIFEE dan dampaknya pada kampung dan komunitas masyarakat adat di Merauke.

Tirto mencoba membandingkan produksi beberapa komoditas di Papua dalam rentang periode 1993-2015, menurut data BPS. Padi jadi komoditas pangan yang paling melesat pertumbuhannya dibanding jagung, ubi kayu, dan ubi jalar.

Di Papua Barat data produksi komoditas pangan baru tersedia di tahun 2005 (pemekaran Papua Barat diusulkan pada tahun 2002, lalu kembali aktif melalui Inpres Nomor I Tahun 2003). Sama seperti Provinsi Papua, produksi padi di wilayah ini mengungguli komoditas lain. Sementara produksi jagung, ubi kayu, dan ubi rambat justru turun.

Data ini sejalan dengan luas panen di Papua (BPS) 1993-2015. Pertumbuhan luas panen padi naik paling tinggi, sementara jagung dan ubi kayu turun. Hanya ubi jalar komoditas yang ikut naik, meski tak sebesar padi.

Di Papua Barat, data luas panen justru terus mengalami penurunan di keempat komoditas. Hanya saja, padi menjadi komoditas yang paling kecil penurunannya dalam periode 2005-2015, dibanding jagung, ubi kayu, dan ubi jalar 41,89 persen.

Karena program pembukaan lahan ini, tak mengherankan kalau luas lahan sawah di Papua meningkat sebesar 23,43 persen dalam periode 2003-2015. Artinya, beras memimpin komoditas pangan utama di Papua, baik dari jumlah lahan, produksi, dan panen yang bertambah setiap tahun.

“Pola konsumsi pangannya sudah berubah karena politik berasisasi yang bukan cuma untuk pangan, tapi memperluas jangkauan pasar dan perluasan modal,” tandas Franky.

Ambisi Lumbung Pangan Hancurkan Ibu Alam

Vitalis tak henti-henti merutuki nasib. Gara-gara program MIFEE sebagai lumbung pangan nasional, hidupnya, anak-anaknya, bahkan para cucunya nanti jadi sengsara. Tak cuma kehilangan akses keanekaragaman pangan bergizi, tempat-tempat keramat di Senegi turut lebur beralih fungsi hutan industri.

“Dusun sagu habis ditimbun, berganti dengan bangunan-bangunan niaga. Mereka dulu janji bangun perumahan warga, itu pun bohong, hanya bangun 1 gereja saja," ujarnya.

Masifnya pembongkaran hutan untuk program lumbung pangan nasional – yang akhirnya malah diisi tanaman industri – menyebabkan berbagai dampak. Selain hancurnya sumber-sumber penghidupan, pangan, dan keragaman hayati, bencana pun datang.

“Kehadiran perusahaan (pada proyek MIFEE) berdampak pada lingkungan, yang akhirnya membuat air tercemar, banjir, dan longsor,” tambah Franky.

Tirto lalu mencoba melihat benang merah antara proyek lumbung pangan nasional dengan data kebencanaan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, jumlah bencana hidrologi seperti banjir meningkat pasca program MIFEE.

Selain Merauke, Tirto mengambil beberapa wilayah contoh yang menjadi sentra produksi beras (berdasar laporan BPS, hal 5) yakni Nabire, Kota Jayapura, dan Jayapura.

Luas panen padi (2021) di Merauke sebagai sentra penghasil beras terbesar di Papua setara luas 714 kali area Candi Borobudur. Kemudian Nabire punya luas panen padi setara 31 kali area Borobudur. Sementara Kota Jayapura dan Jayapura masing-masing 9 dan 8 kali luas area Borobudur.

Kami membagi jumlah bencana banjir per 6 tahun, antar periode tahun 2005-2022. Enam tahun pertama hingga proyek MIFEE dicanangkan (2005-2010), total bencana banjir di empat daerah tersebut adalah 5 kejadian dengan korban meninggal mencapai 12 jiwa.

Periode enam tahun berikutnya (2010-2016) jumlah bencana banjir naik drastis menjadi 20 kejadian. Korban meninggal pun turut meningkat menjadi 15 jiwa, begitu pula dengan kerusakan fasilitas publik.

Pada periode 2017-2022, angka bencana banjir meningkat jadi 25 kejadian, dengan jumlah korban meninggal mencapai 108 jiwa. Sebanyak 14.949 jiwa mengungsi dan 1.190 rumah rusak.

Laksmi Adriani Savitri, peneliti Center for Transdisciplinary and Sustainability Sciences (CTSS) Institut Pertanian Bogor, berpendapat proyek lumbung pangan nasional dan program Food Estate ini akan memiliki banyak dampak buruk dan risiko yang besar.

Buat Laksmi, ketika proyek pangan ambisius ini gagal, pemerintah tak segan angkat tangan, lalu petani dan masyarakat sekitar yang akan menanggung beban kegagalan. Termasuk dampak bencana alam yang mungkin berkaitan akibat pembalakan hutan.

Begitupun rencana Food Estate. Karena ini adalah proyek pangan skala besar, maka korporasi tak akan tertarik bergerak pada lingkup receh, apalagi memberi bantuan kepada petani. Jadi janji manis untuk memberdayakan masyarakat lokal bisa jadi bakal berubah jadi janji palsu belaka.

“Food Estate dan program lumbung pangan lainnya hanya dijadikan sebagai prestasi politik. Ada ambisi untuk ekspor, sehingga butuh stok beras yang cukup,” tutur Laksmi.

Padahal kemandirian pangan bisa dibangun dengan sistem pangan berbasis lokal, sehat, berkelanjutan, dan berkeadilan. Tentu saja, itu tak terpikir oleh pemerintah. Mereka butuh validasi, bukti kesuksesan, yang bisa dipamerkan bagi oligarki penerus mereka kelak. Padahal yang terjadi, jangankan prestasi dan kesuksesan, berjalan dengan lancar pun tidak. Yang ada malah kerusakan di berbagai aspek, dan mengancam hajat hidup orang banyak.

“Sistem pangan kita sekarang menghasilkan degradasi lingkungan, menyebabkan tanaman yang jadi rumah makhluk hidup hilang karena proses deforestasi industrial, virus dan penyakit jadi kehilangan inang dan akhirnya masuk ke manusia,” ujar Laksmi. []

Laporan ini adalah hasil dari Data Journalism Climate Hackathon 2022 yang diselenggarakan oleh IDJN. Team dari Tirto ID berhasil menjadi 10 finalis terpilih dan mendapatkan grant untuk pembuatan laporan.

Editor: Nuran Wibisono

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id