tirto.id - Jika sekali waktu Bung dan Nona naik kereta api dari Cibatu dan hendak menuju Bandung, di tengah deru kereta yang mendesah, perhatikan salah satu pojok gerbong, masih terdengarkah sedan itu?

Tahun 1940-an awal, seorang pemuda ringkih merunduk di sudut gerbong itu. Dadanya habis dimakan TBC. Jiwanya remuk redam. Sesal dan sedih mengiris hatinya yang koyak. Hasan namanya. Sehari sebelumnya ia bertengkar hebat dengan ayahnya, berselisih paham ihwal Tuhan dan keyakinan.

“Sekarang saya sudah dewasa. Sudah cukup matang untuk mempunyai pendirian sendiri dalam soal-soal hidup. Ayah tidak boleh memaksa-maksa lagi kepada saya dalam hal pendirian saya. Juga dalam pendirian saya terhadap agama,” kata Hasan.

Ibunya tengah salat Magrib. Air matanya berlinang, menetes membasahi mukena. Setelah bertengkar, ayahnya menjamah kepala Hasan sambil berbisik membaca ayat suci Alquran. Suaranya terputus-putus dan gemetar.

“Kalau begitu, baiklah kita berpisahan jalan saja. Kau sudah mendapat jalan sendiri, ayah dan ibu pun sudah ada jalan sendiri. Jadi baiklah kita bernapsi-napsi saja menempuh jalan masing-masing. Memang, ayah dan ibu hanya berbuat sekadar sebagai orang tua saja, yang menjalankan sesuatu yang dianggapnya memang kewajibannya terhadap anaknya, ialah mendoakan semoga engkau di jalan hidup ini bertemu dengan keselamatan lahir batin, dunia akhirat. Hanya sekianlah yang ayah dan ibu selalu pohonkan dari Tuhan kami,” ucap ayahnya.

Hasan lahir di Panyeredan, Wanareja, Garut. Ia anak terakhir dari empat bersaudara. Ketiga orang kakaknya telah meninggal dunia sedari kecil. Bersama Fatimah, anak pamannya yang dipungut oleh kedua orang tuanya, Hasan hidup dalam lingkungan keluarga yang relijius. Ayah dan ibunya pernah berguru tarekat ke Banten. Ia sendiri dikenal sebagai anak yang alim.

Setelah menyelesaikan HIS (Hollandsch Inlandsche School) di Tasikmalaya, ia melanjutkan ke MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs) di Bandung. Dan setelah tamat, ia diterima bekerja di Jawatan Air Kotapraja Bandung. Hari depan gilang gemilang menghampar di hadapannya: masih muda, berpendidikan, sudah bekerja, dan keturunan keluarga menak (ayahnya pensiunan manteri guru/Kepala Sekolah Dasar) yang baik-baik. Secara demografis, Hasan adalah jenis pemuda yang dapat melumerkan calon mertua yang keras hatinya.

“Ayah, bolehkah saya turut pula memeluk ilmu yang ayah dan ibu anuti?” kata Hasan sekali waktu.

Mata orang tuanya seketika membasah. Tangis bahagia membuncah mendengar permintaan permata hati yang hendak mendalami ilmu agama. Sambil menyeka air mata dengan ujung kebaya, ibunya berucap:

“Ya, anakku. Kau sekarang sudah cukup dewasa. Sekolah sudah tamat, pekerjaan sudah punya, tinggal pegangan yang utama dalam agama yang masih harus kau laksanakan. Dan itu sekarang sudah kau minta sendiri. Ibu dan ayah mengucap syukur alhamdulillah!”

Maka setelah semuanya diatur, segeralah Hasan menjalankan ritual tarekat yang telah dianut oleh kedua orang tuanya. Ritual ini bukan perkara gampang, ibarat menempuh jalan menuju kesuksesan, Hasan mesti bertungkuslumus untuk mencapainya.

Ia menjalankan puasa tujuh hari tujuh malam dan mandi di sungai Ci Kapundung sebanyak 40 kali selama satu malam, dari ba’da Isya sampai menjelang Subuh. Selain itu, ia pun pernah mengunci diri di dalam kamar selama tiga hari tiga malam: sonder makan, sonder minum, dan tiada bercakap dengan manusia.

“Tiap kalinya aku mencemplungkan diri ke dalam air, menyelam ke dalam, dan sesudah itu lekas ke luar dari dalam air, lalu duduk di pinggir kali, membiarkan tubuh menjadi kering lagi dengan tidak boleh mempergunakan handuk. Kalau sudah kering mesti lekas mencemplungkan diri lagi ke dalam air. Begitulah seterusnya sampai empat puluh kali,” demikian Hasan menjelaskan salah satu ritualnya.

Akibat menjalani ritual yang berat itu, wajah Hasan terlihat pucat. Pekerjaan kantor sempat terbengkalai, dan kerabat kerjanya mulai bertanya-tanya ihwal perubahan fisik Hasan yang terlihat melemah. Selain itu, ia juga sempat dirawat di rumah sakit karena kondisi kesehatannya berangsur payah. Dan karena ini pula paru-paru Hasan dimakan TBC.

Dalam proses mempelajari ilmu tarekat, Hasan dan kawan-kawannya yang sealiran kerap melakukan pertemuan dengan gurunya untuk mendengarkan uraikan soal-soal agama. Namun pertemuan itu tak membuka celah untuk pertanyaan. Hasan dan murid-murid yang lain hanya diperintahkan untuk menerima saja segala arahan dari sang guru. Paling-paling jawabannya hanya, “InsyaAllah.”

“Nanti pun akan terbuka rahasia yang sekarang masih gelap itu. Bekerja sajalah yang rajin untuk ilmu kita itu, perbanyak berzikir, perbanyak bertawaduk, perbanyaklah berpuasa dan kurangi tidur. InsyaAllah nanti pun segala-gala akan menjadi terang. Untuk yang rajin beribadat dan melakukan segala perintah ajaran ilmu kita, tak akan ada perkataan ‘wallahualam’ itu. Baginya tak akan ada rahasia lagi. Sesungguhnya, hanya rohani yang suci bisa meningkat kepada tingkatan makrifat dan hakikat, InsyaAllah, rajin-rajinlah saja menjalankan segala perintah yang telah kuajarkan kepadamu itu!” Jawab sang guru menangkal pertanyaan dari murid-muridnya.

Demikianlah pada akhirnya, Hasan hidup dalam ketaatan tanpa ia periksa lagi segala yang dijalankannya. Tuhan, surga, neraka, dan hal-hal lain soal agama dan keyakinan—sedari ia kecil di bawah didikan orang tua, sampai dewasa ketika mempelajari ilmu tarekat, semuanya tiba kepada Hasan sebagai dogma yang tak boleh diperiksa dan dibantah.

Titik balik keyakinan Hasan dimulai ketika ia berjumpa dengan seorang kawan lamanya ketika ia tengah bekerja. Rusli namanya. Ia berkawan dengan Hasan ketika mereka sekolah di HIS Tasikmalaya. Jika Hasan melanjutkan sekolah di MULO Bandung, maka Rusli memilih sekolah di Sekolah Dagang di Jakarta. Sebelum pendidikannya selesai, ia memilih keluar dan bergabung dengan sebuah partai politik.

Ketika partainya dilarang, ia menyingkir ke Singapura selama 4 tahun, lalu berpindah-pindah tempat: Palembang, Jakarta, dan akhirnya berlabuh di Bandung. Selama di Singapura, ia bersentuhan dengan banyak pemikiran, paham, dan ideologi. Sementara untuk menghidupi dirinya, ia sempat menjadi buruh pelabuhan, sopir taksi, dan berdagang kecil-kecilan. Singkatnya hidup Rusli penuh dengan pengalaman liar, lebih rumit daripada hidup Hasan yang amat puritan.

Rusli berkawan dengan Kartini (janda muda korban kawin paksa ibunya), Anwar (seniman bohemian), Parta (tokoh partai yang dituakan), dan orang-orang partai lainnya yang sepaham. Bergaul dengan orang-orang seperti inilah keyakinan Hasan terhadap agama kemudian digempur habis-habisan.

Hasan mengalami gegar pemikiran. Hal-hal baru yang berseberangan dengan keyakinannya datang berseliweran. Mula-mula Hasan menganggap orang-orang seperti Rusli adalah kafir yang mesti ditunjukkan ke jalan yang lurus terang benderang. Ia pun berniat mendakwahi mereka. Namun bukannya usaha Hasan yang berhasil, ia malah terseret dan akhirnya larut dalam pemikiran kawan-kawannya itu.

“Kita harus pandai meneropong soal-soal hidup itu dengan akal dan pikiran yang bebas lepas. Pikiran dan penglihatan kita tidak boleh dikaburkan oleh fanatisme atau dogma,” ujar Rusli.

Sementara Anwar berkata, “Tuhan itu madat!”

“Tuhan itu adalah aku sendiri (telunjuknya sendiri menusuk dadanya). Dan bersama Kloos aku berkata: Ik ben een god in het diepst van mijn gedachten (Dalam pikiranku sedalam-dalamnya akulah Tuhan),” sambung Anwar.

Keyakinan kuat yang selama ini terpacak dalam diri Hasan perlahan goyah dan kelimpungan. Kondisi ini diperparah dengan rasa cinta Hasan kepada Kartini. Perempuan cantik yang sikapnya jauh dari korservatif itu secara tidak langsung mendorong Hasan untuk menerima segala apa yang dikhotbahkan oleh kawan-kawannya.

Dalam sebuah pertemuan dengan orang-orang partai yang diadakan di rumah Rusli, lagi-lagi keyakinan Hasan dihantam. Kali ini oleh Parta yang berkata, “Teknik nyata, tegas konkret. Tapi Tuhan samar-samar, kabur-kabur, melambung-lambung ke daerah yang tak tercapai oleh akal, ke daerah yang gaib-gaib, yang tidak ada bagi kami.”

Digempur terus-terusan seperti itu, akhirnya Hasan menyerah. Ia meninggalkan semua ritual keagamaan dan keyakinannya pindah haluan. Maka ketika ia pulang kampung, terjadilah pertengkaran itu. Pertengkaran yang memisahkan dirinya dengan sang ayah. Jalan hidup mereka berlainan. Itulah palu godam yang menghantam hubungan mereka untuk selama-lamanya.

Para pembaca buku terbitan Balai Pustaka tentu tidak sangsi lagi dengan cerita di atas. Tragedi yang mencangkul batin manusia ini muncul dalam novel Atheis karya Achdiat Karta Mihardja. Buku ini mula-mula terbit warsa 1949, dan disambut baik oleh masyarakat, terutama para pemerhati sastra.

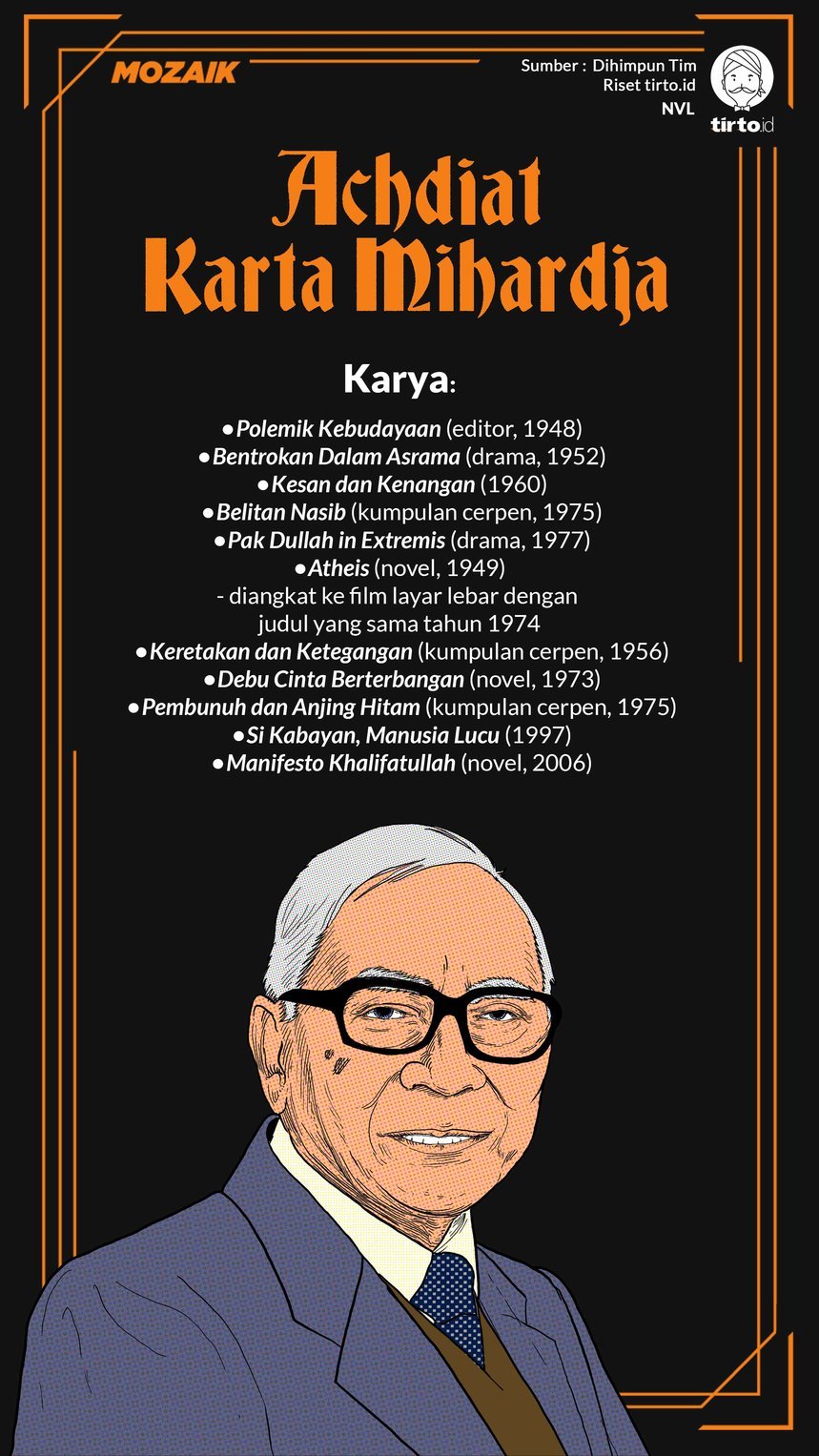

Penulis Atheis lahir di Cibatu, Garut, pada 6 Maret 1911. Achdiat menulis belasan karya yang terbentang dari tahun 1948 (sebagai editor buku Polemik Kebudayaan) sampai 2006 (Manifesto Khalifatullah). Empat tahun setelah buku terakhirnya terbit, yakni pada 8 Juli 2010, tepat hari ini 10 tahun lalu, Achdiat Karta Mihardja wafat.

“Tiada disangsikan lagi, ia seorang tokoh sastra Indonesia yang penting,” tulis Prof. Dr. A. Teeuw, ahli sastra Indonesia asal Belanda dalam Pokok dan Tokoh dalam Kesusasteraan Indonesia Baru.

Menurut A. Teeuw, plot novel Atheis menggunakan pola [C {B (A) B} C]. Huruf A sebagai masa yang dibahas dalam tulisan tokoh Hasan, dan Hasan sebagai naratornya (masa kecil sampai bercerai dengan Kartini). Huruf B mewakili masa yang diceritakan narator (kawan Hasan yang menerima naskah). Sedangkan huruf C mewakili waktu Hasan terbunuh.

Di kalangan pembaca, sempat timbul pertanyaan yang menghubungkan Achdiat dengan Hasan. Penulis dan tokoh rekaannya tersebut berasal dari daerah yang sama, yaitu Garut. Apakah Achdiat tengah menceritakan dirinya melalui Hasan?

“Dichtung und Wahrheit (Khayal dan Kenyataan),” kata Achdiat.

Dalam bukunya yang lain, Kesan dan Kenangan yang terbit pada 1960, ia menjelaskan lagi prinsipnya dalam menulis.

“Pengamatan dan pengendapan pedoman bagiku dan fantasi adalah pencipta utama. Karenanya segala yang kulukiskan dalam buku ini bersifat Dichtung und Wahrheit atau Khayal dan Kenyataan. Sampai di mana Dichtung dan sampai di mana Wahrheit-nya, itu adalah rahasia pengarang sendiri. Tapi baiklah kukatakan, bahwa tiada ‘Hakikat’ yang bertentangan dengan ‘Kenyataan’, dan tiadalah ‘Khayal’ kreatif yang tidak mengubah-ubah, mematut-matut fakta dan kenyataan untuk sampai kepada inti pokoknya,” terang Achdiat.

==========

Artikel ini pertama kali ditayangkan pada 5 Agustus 2017. Kami melakukan penyuntingan ulang dan menerbitkannya kembali untuk rubrik Mozaik.

Editor: Zen RS & Ivan Aulia Ahsan

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id