tirto.id - Pada dekade 1980-an, ketika harga komputer masih terlalu tinggi untuk dijangkau masyarakat umum, James Henry Clark mendirikan Silicon Graphic (SGI). Ia memperoleh gelar doktor (PhD) ilmu komputer dari University of Utah melalui disertasi berjudul Three-Dimensional Design of Free-Form B-Spline Surface (1974). SGI didirikan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang komputer 3D, dunia virtual, yang salah satunya membantu Boeing dan Airbus membangun mesin simulasi pesawat.

Memasuki dekade 1990-an saat teknologi komputer semakin bekembang dan harganya menjadi murah, SGI mulai kelimpungan. Saat itu, hadir sejumlah komputer murah yang diberdayakan kekuatan Microsoft (Windows) dan Intel alias "Wintel". Hal ini membuat ilmu komputer 3D kian mudah diakses, apalagi oleh Boeing, Airbus, dan Ford sebagai klien utama SGI.

Tak ingin kehilangan sumber pemasukan, beberapa programmer utama SGI, yakni Brian McClendon, Michael Jones, Chris Tanner, dan Remi Arnaud, keluar untuk membangun peruntungan baru, mereka mendirikan perusahaan rintisan atau startup bernama Intrinsic Graphic. Perusahaan ini memaksa komputer 3D memasuki area baru: video game. Selain itu, Intrinsic Graphic juga membawa 3D ke ranah, yakni clipmapping.

Clipmapping yang kemudian dikenal sebagai Zoom Level merupakan teknologi yang memungkinkan grafis 3D di-render/ditampilkan seperlunya. Alih-alih me-render 3D grafis kolam renang utuh, misalnya, clipmapping hanya me-render kolam renang per bagian, sesuai dengan gerak pengguna yang menjelajah kolam renang virtual.

Karena komputer-komputer Wintel umumnya bertenaga minim, maka teknologi ini kian membuat 3D mudah diakses. Intrinsic Graphic mentransformasikan teknologi ini menjadi "CTFLY" peta digital 3D pertama di dunia. Hal ini memungkinkan siapapun melihat topografi Bumi dari bingkai luar angkasa (zoom-out maksimal) hingga atap rumah (zoom-in maksimal) dengan hanya menggunakan komputer rumahan plus koneksi internet.

Meskipun Intrinsic Graphic berhasil menghadirkan revolusi perpetaan, sebagaimana dipaparkan Bill Kilday dalam memoarnya berjudul Never Lost Again: The Google Mapping Revolution That Sparked New Industries and Augmented Our Reality (2018), namun "CTFLY terlalu sempurna di zamannya." Tak ada satupun perusahaan pada dekade 1990-an yang tahu nilai guna CTFLY.

Untuk mengatasi hal itu, Intrinsic Graphic kemudian membangun startup baru yang khusus menangani peta digital yaitu Keyhole. Proyek baru ini didelegasikan kepada seorang programmer lulusan University of Texas yang sempat mengabdi sebagai diplomat Amerika Serikat di Myanmar bernama John Hanke.

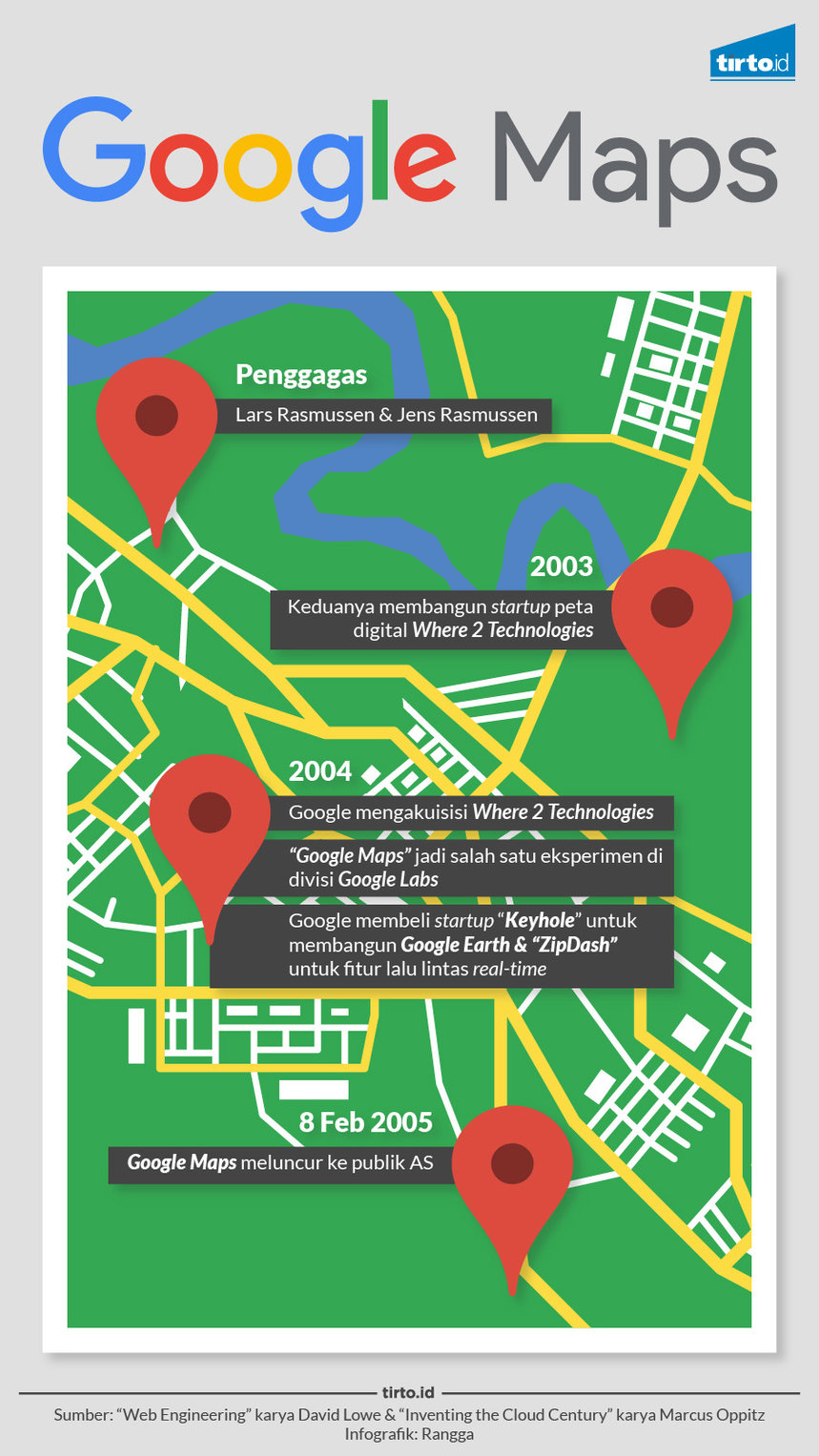

Hanke yang kelak berhasil membuat video gim augmented reality bernama Pokemon Go, sukses mengembangkan Keyhole dan memboyong untung besar setelah CNN membeli hak penggunaan peta digital ini sebagai tayangan visual invasi AS ke Irak pada 2003. Dan sejak 2004, melalui mahar senilai $35 juta, Keyhole diboyong Google untuk mulai menapaki masa kejayaannya melalui nama baru, Google Earth dan Google Maps, yang diluncurkan setahun kemudian.

Seperti negara-negara kolonialis berhasil mengetahui dan menguasai dunia baru melalui peta, Google Maps dan Google Earth juga melakukan hal serupa. Melalui aplication programming interface (API) Google Maps, misalnya, lahir pelbagai aplikasi ride-hailing/ride-sharing yang mendisrupsi dunia transportasi.

Meskipun Google Maps dapat digunakan khalayak secara gratis, tetapi ada uang puluhan atau bahkan ratusan juta dolar mengalir dari aplikasi ride-hailing ke Google atas penggunaan API Google Maps. Merujuk laman resmi Google, permintaan API gratis jika penggunaannya tidak sampai 2.500 permintaan. Lebih dari itu, Google mematok tarif $0,5 per seribu permintaan API. Ketika pengguna aplikasi ride-sharing memesan ojek atau taksi plat hitam, setidaknya dibutuhkan tiga API request: menentukan titik penjemputan, titik tujuan, dan menghitung jarak antara dua titik tersebut.

Sebagaimana dilaporkan Nikkei Asian Review, pada 2018 Grab melayani 3,7 juta perjalanan setiap harinya. Hitung-hitungan kasar, dengan hanya menghitung tiga API request setiap kali pengguna memesan, Grab harus membayar $1.800 atau lebih dari Rp25,5 juta kepada Google setiap hari. Google Maps, yang disebut Bloomberg sebagai salah satu aplikasi terpenting bagi 1 miliar penduduk bumi, akhirnya menjadi mesin uang paling canggih Google--selain iklan digital.

Namun, Google Maps tidak selamanya menyenangkan bagi Google, khususnya terkait batas-batas negara yang termuat di aplikasi ini. Sebagaimana termuat dalam "How Google Represents Disputed Borders Between Countries" (The Economist 2014), “batas-batas internasional sukar diterjemahkan dalam peta. Apalagi jika negara-negara yang saling berbatasan belum mencapai titik sepakat atas wilayah masing-masing negara." Meski demikian, Google Maps seakan punya otoritas, mirip seperti PBB.

Pada 3 November 2010 misalnya, seorang pejabat di Nikaragua bernama Eden Pastora diperintah mengeruk sungai Rio San Juan. Alih-alih menggunakan peta negara untuk memastikan wilayah kerja pengerukan, Pastora memilih menggunakan Google Maps. Sialnya, ketika menggunakan Google Maps, layanan itu sedang mengalami kendala teknis. Maka kerja pengerukan yang dilakukan Pastora bertambah 2,7 kilometer--memasuki teritorial Kosta Rika. Hal ini akhirnya dianggap Kosta Rika sebagai invasi kedaulatan.

Tak ingin Google Maps dianggap menginisiasi peperangan antara negara yang saling berbatasan, hingga hari ini, terdapat 32 negara yang tidak diberi batas negara oleh Google. Melihat kemampuan Google Maps dapat memercik persengketaan batas negara, Pemerintah Cina melalui Great Firewall of China, melarang layanan ini beroperasi di negara Tirai Bambu. Sembari ingin menguasai Laut Cina Selatan, Baidu (perusahaan lokal) didaulat sebagai Google Maps ala Cina.

Baidu Maps: Juga Memicu Keributan

Jika diperhatikan dengan saksama, Baidu Maps memasukkan hampir semua wilayah Laut Cina Selatan ke dalam teritorial Cina, yang direpresentasikan melalui garis putus-putus berwarna coklat. Sementara Google Maps, di wilayah lautan tidak menampilkan garis batas negara. Dan jika kawasan itu dilihat dengan memanfaatkan OpenStreetMap, layanan peta digital open source tersebut menampilkan garis teritorial laut sesuai standar Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, yakni sejauh (paling banyak) 12 mil laut dari garis dasar teritorial darat suatu negara.

Laut Cina Selatan merupakan kawasan laut terbuka yang langsung berbatasan dengan Cina, Filipina, Vietnam, Taiwan, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Sementara itu, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia juga menyeruak ke kawasan ini. Hampir setiap negara yang berhadapan langsung dengan Laut Cina Selatan mengklaim kepemilikan dengan dasarnya sendiri-sendiri. South China Morning Post melaporkan, Vietnam mengklaim kepemilikan Pulau Paracel dan Pulau Spratly yang berada di kawasan ini. Filipina pun mengklaim kepemilikan Pulau Spratly, ditambah dengan klaim kawasan Scarborough. Di lain sisi, Brunei dan Malaysia mengklaim kedaulatan atas bagian selatan Laut Cina Selatan dan beberapa pulau kecil di sekitaran Pulau Spratly.

Melalui Baidu Maps, Cina mengklaim lebih dari 80 persen wilayah Laut Cina Selatan merupakan kedaulatannya, bahkan hingga menyeruak ke kawasan Natuna milik Indonesia. Klaim kedaulatan digital ala Baidu Maps merupakan kelanjutan dari propaganda “nine-dash line”, sembilan garis batas putus-putus kepemilikan wilayah Laut Cina Selatan yang menyeruak hingga sejauh 2.000 kilometer dari daratan Cina.

Yongming Xu dalam papernya berjudul “Developing the Chinese Academic Map Publishing Platform" (2019), mengatakan bahwa klaim Cina atas laut Cina Selatan didukung oleh sejarah mereka. Klaim ini juga terdapat dalam “Yu Gong”, salah satu buku tertua Cina tentang geografi.

Nine-dash line diperkenalkan Pemerintah Cina dalam peta resmi negaranya pada 1947. Tentu saja klaim Cina hanya sebatas klaim. Jika merujuk Hukum Laut PBB, tidak ada dasar kebenaran nine-dash line.

Editor: Irfan Teguh Pribadi