tirto.id - Ini pemandangan sehari-hari yang saya temukan di rumah setiap kali saya pulang ke Bandung: satu keranjang ubi Cilembu di pojok dapur, sepiring peuyeum yang aroma fermentasinya menguasai meja makan, segepok french fries yang bertumpukan dengan sosis dan nugget ayam di dalam kulkas.

Peuyeum itu milik ibu saya yang berlidah tradisional meski secara berkala mengidamkan sushi mentai dan pizza ekstra mozzarella. Ubi Cilembu juga biasanya di bawah penguasaan ibu, walaupun saya suka mencuri beberapa potong karena manis madunya yang menggiurkan. Sementara french fries tentu milik saya dan adik yang sejak kecil maniak cocolan mayones dan saus thousand island.

Umbi pilihan kami layaknya tapal batas antara selera saya dan ibu. Tentu saja: ibu lahir dari orang tua perantau desa, sedangkan saya tumbuh sepenuhnya dalam timang kota. Saya membayangkan ibu dan adik-adiknya berkelana dalam labirin pasar Sadang Serang dan Cihaur Geulis, tempat singkong dan ubi jalar merambat di banyak lapak pedagang. Sementara saya–generasi waralaba internasional dengan buaian roti burger plus kentang berbagai ukuran–tak punya ingatan jajan dua jenis umbi itu.

Karena erat dengan hidangan Eropa, tidak aneh mengetahui kalau kentang bukan keturunan asli Indonesia. Namun, begitu pula dengan singkong dan ubi jalar. Mereka bertiga ternyata warga negara asing.

Kedatangan mereka pun ternyata menggusur umbi-umbi lokal yang mayoritasnya saat ini hanya punya nama dalam bahasa-bahasa daerah yang berangsur punah.

Lalu, sejak kapan ubi jalar dan singkong jadi lekat dengan pangan pedesaan sementara kentang berkembang sebagai sajian metropolitan? Di mana pula para leluhur umbi lokal itu sekarang bersemayam?

Dari Ubi Lokal sampai Ubi Jalar

Dalam artikelnya “In the Shadow of Rice: Roots and Tubers in Indonesian History, 1500-1950”, sejarawan Peter Boomgaard bertutur panjang mengenai bagaimana umbi-umbi pribumi secara berkala digantikan oleh para umbi ekspatriat: ubi jalar, singkong, kentang, dan bengkuang.

Ada dua umbi asli Nusantara. Yang pertama kita tahu dengan nama talas. Yang kedua adalah keluarga ubi lokal yang tidak punya nama kolektif. Dalam bahasa Inggris, kelompok ubi ini disebut sebagai yam. Dalam bahasa ilmiah, mereka masuk dalam genus Dioscorea.

Barangkali satu-satunya ubi lokal yang masih punya nama kondang adalah gadung–umbi liar yang kalau tidak diolah benar bisa membuat orang mabuk kepayang, terkadang sampai fatal. Sisanya tersebar di Indonesia dengan nama-nama lokal seperti huwi, gembili, dan gembolo.

Untuk memudahkan pembaca, saya akan menyebut keseluruhan ubi asli Indonesia sebagai ubi lokal.

Talas dibudidayakan di tepi sungai yang basah sepanjang waktu, sementara ubi lokal tumbuh di lereng kering gunung. Karena hidup di lanskap yang berbeda, mereka tidak bersaing dengan satu sama lain.

Popularitas talas lalu meredup setelah praktik sawah irigasi yang butuh lahan basah mulai merajalela. Namun, talas masih kerap ditanam sebagai sumber pakan babi meski padi sudah jadi pangan utama. Setelah Islam datang pada abad ke-15, ternak babi –khususnya di bagian barat Nusantara– memudar bersama dengan talas sebagai pakannya.

Setelah talas kandas, ubi lokal di kaki pegunungan jadi umbi terpenting untuk konsumsi penduduk lokal walaupun tidak untuk waktu yang lama. Ubi jalar kemudian tandang.

Dalam adu cepat menuju kepulauan rempah di timur Nusantara, Spanyol dan Portugis membawa ubi jalar khas Amerika Selatan. Ubi jalar yang manis itu ternyata disukai oleh penduduk asli Nusantara karena hasil panennya yang lebih berlimpah ketimbang ubi lokal. Terlebih lagi, perawatannya tidak membutuhkan terlalu banyak tenaga kerja.

Memasuki tahun 1800, ubi jalar menjadi pangan pokok terpenting ketiga setelah beras dan jagung. Dalam bukunya, History of the Indian Archipelago (1820), sang ahli bedah rangkap diplomat John Crawfurd sampai memuji, “ubi jalar di [Jawa] merupakan yang terbaik yang pernah saya temui”.

Saat itu, ubi jalar telah lebur dalam kultur dapur pribumi sampai muasalnya yang asing sudah tak dihiraukan lagi. Meskipun begitu, nama lokalnya masih menyiratkan identitas aslinya. Crawfurd mencatat, ubi jalar semula disebut castilian–ubi Spanyol. Perlahan nama itu berubah jadi castela, lalu catela, dan akhirnya ketela yang bertahan sampai hari ini dan abadi dalam KBBI.

Pada kisaran paruh waktu yang sama, kentang dan bengkuang merapat ke Nusantara tapi tidak mampu menyebar pesat. Kentang baru terkenal pasca kemerdekaan Indonesia, sedangkan bengkuang sampai sekarang tidak pernah mencapai taraf ketenaran seperti saudara-saudari umbi seperantauannya. Kesuksesan bengkuang mandek di cobek rujak Sunda.

Revolusi Singkong

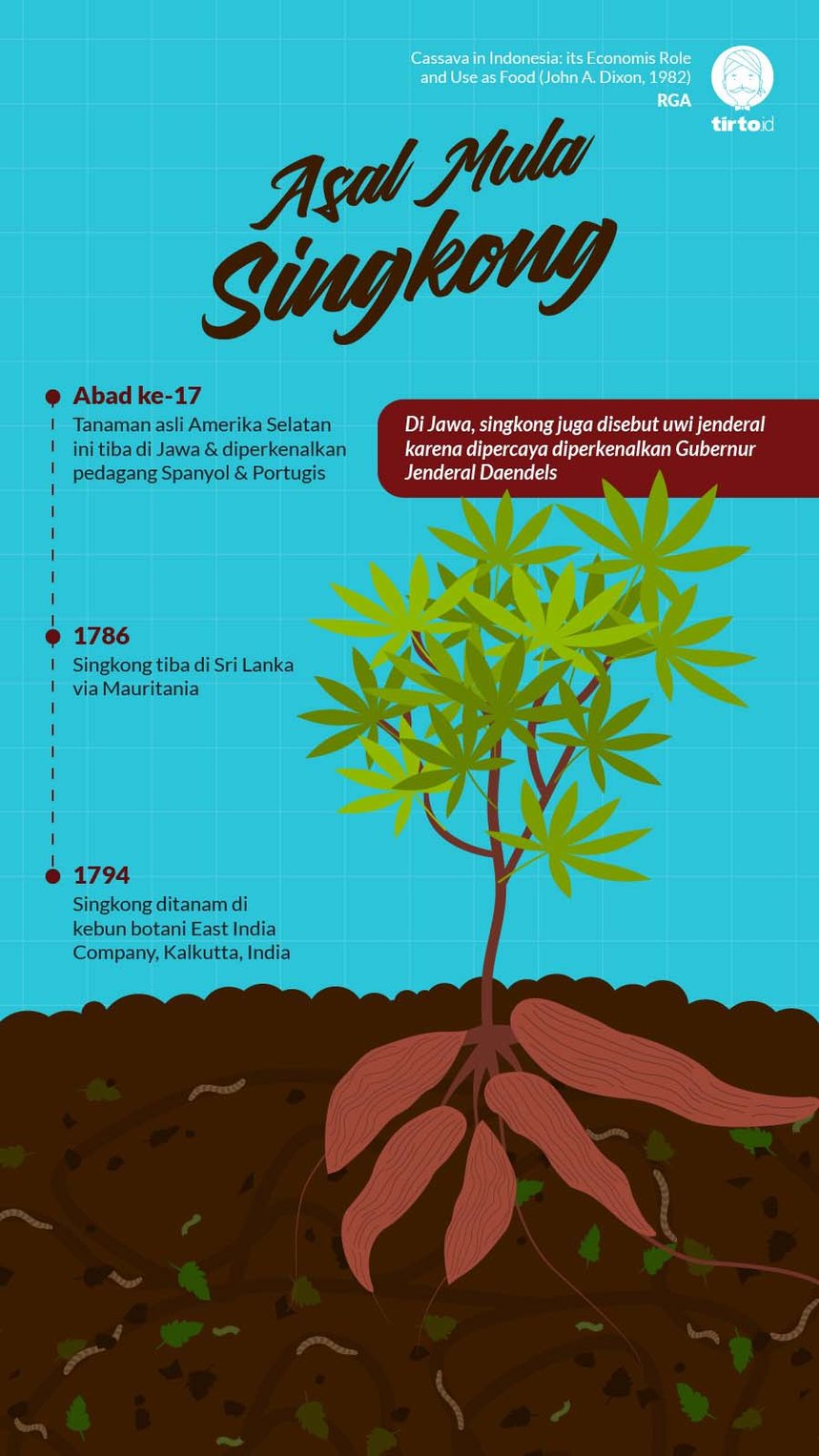

Adalah singkong yang meraih status primadona dengan begitu pesat. Dalam rentang 30 tahun singkong mampu merebut takhta ubi jalar sebagai umbi paling terkenal di Hindia Belanda. Boomgaard menyinggung fenomena ini sebagai “revolusi singkong”.

Namun, revolusi tersebut baru sukses setelah singkong beberapa kali gagal menyebar luas. Pertama kali, lagi-lagi, oleh para juragan Portugis dan Spanyol pada abad ke-16 yang memperkenalkannya ke wilayah Maluku. Singkong yang mereka bawa tidak sempat menghambur ke penjuru Nusantara.

Belanda kemudian kembali mendatangkan singkong pada kisaran tahun 1800. Letnan-Jenderal Jawa bagian timur kala itu, Dirk van Hogendorp, mengklaim berhasil memperkenalkan singkong ke Surabaya. Namun, berbagai pihak mengatakan bahwa penduduk lokal sekadar menanam singkong sebagai tanaman pagar, tetapi enggan menjadikannya sumber pangan karena umbinya yang sekeras kayu.

Singkong yang bisa dinikmati manusia dengan gigi normal baru datang sekitar 40 tahun kemudian, ketika Jawa dilanda rangkaian kelaparan massal.

Merespons krisis ini, Belanda mengirim singkong varietas baru yang berhasil memikat lidah penduduk–setidaknya dibandingkan singkong yang sekeras kayu itu. Singkong lalu menjadi sumber pangan utama para petani miskin yang tak lagi punya uang untuk membeli beras.

Ternyata, selain sebagai tanaman pangan, singkong sukses menjadi tanaman industri. Permintaan gaplek–tepung singkong tumbuk–dari negara Eropa sebagai sumber pakan ternak meningkat. Pasca teknologi pengolahan tapioka skala industri sampai ke Hindia Belanda, ekspornya makin membludak.

Para pengusaha Belanda menikmati keuntungan ekspor singkong yang tumbuh dengan konsisten sampai pada depresi ekonomi global pada 1930. Waktu itu, negara-negara Eropa mengalami rugi besar akibat Perang Dunia I dan menutup keran impor, termasuk untuk gaplek. Singkong kemudian berangsur dilupakan sebagai komoditas dagang internasional.

Sementara itu, petani yang semakin tak mampu membeli bahan pangan juga semakin menumpukan hidupnya kepada singkong. Begitulah, dan singkong melekat sepenuhnya sebagai makanan masyarakat miskin desa.

Takhta Kentang di Lahan Urban

Sir Thomas Raffles mencatat dalam buku The History of Java (1830) yang kondang itu, bahwa kentang sudah dibudidayakan selama 40 tahun. Gubernur Jenderal asal Inggris tersebut bahkan mengatakan kalau kentang di Jawa punya kualitas yang lebih tinggi ketimbang kentang dari Bengal dan Tionghoa.

Selain di kebun-kebun dataran tinggi, kentang umumnya tumbuh di pekarangan rumah orang Belanda dan Tionghoa. Pada saat itu kentang memang sebatas dibudidayakan untuk mengisi piring orang-orang Eropa. Baca saja kolom-kolom gaya hidup koran Hindia Belanda mengusulkan makanan berbahan dasar kentang untuk sajian keluarga di setiap pekan: kentang endive sapi panggang, kentang kacang panjang, sup kentang selada, mashed potato, dan seterusnya.

Karena pribumi tidak ikut mengonsumsi si kentang Holanda, umbi itu hanya ditanam di dekat permukiman Eropa. Penyebarannya semakin terbatas karena benih kentang harus diimpor secara konstan. Oleh karena itu, kentang tidak terlalu banyak diproduksi pada masa kolonial.

Popularitas kentang baru naik setelah Indonesia merdeka cukup lama, tepatnya bersamaan dengan kelahiran Orde Baru pada 1966. Hery Santoso dalam bukunya Rajah Merah di Ladang Kentang (2019) mencatat fenomena ledakan kentang ketika hidup bersama petani di dataran tinggi Dieng. Saat ini, wilayah tersebut merupakan salah satu penghasil utama kentang Indonesia.

Kulminasinya barangkali terjadi pada 1980-an ketika program Revolusi Hijau Indonesia yang pro pasar itu sedang hijau-hijaunya. Periode ini juga ditandai dengan masuknya gerai waralaba internasional ke lanskap urban Indonesia, misal saja KFC pada 1979 dan McDonald’s pada 1991. Kentang goreng andalan mereka jadi aroma segar untuk para petani, termasuk di Dieng.

Sejak saat itu, waralaba dan french fries mengukuhkan kentang sebagai rajanya umbi kota. Ia menjadi penguasa freezer rumah tangga dan lorong kudapan toko-toko swalayan.

Namun, memasuki abad ke-21, singkong dan ubi jalar pun mulai merantau dan menemukan lapaknya di sela-sela ruang sempit kota. Bukan hanya jadi gorengan di warung dan angkringan, keduanya sekarang tersedia sebagai jajanan keripik di toserba dan sentra buah tangan. Selain itu, varietas dan olahan unggul seperti ubi Cilembu dan peuyeum Bandung menjelma duta daerah pada era wisata kuliner hari ini.

Semuanya bercokol di meja makan: kentang untuk saya dan adik, peuyeum singkong untuk ibu, dan ubi Cilembu yang dibagi-bagi untuk semua. Akan tetapi, satu hari, ada umbi lain yang bertandang ke rumah kami dan makin lama makin sering hadir.

Saya baru akan makan sarapan kentang dan nugget ayam tercinta ketika ibu menaruh sesuatu berwarna abu-abu di dalam kotak bekal berwarna ungu. Di atas benda itu, menumpuk parutan kelapa sebagai pelengkap hidangan. Ternyata ia talas. Varian biasa saja, warnanya tidak menggairahkan, aromanya tidak ada. Ibu berkata, dari dulu ia memang suka talas. Katanya juga, talas itu bagus untuk orang yang sedang diet.

Walaupun tidak sedang diet, saya penasaran dan mencomot satu potong.

Hambar.

Editor: Nuran Wibisono

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id