tirto.id - Angkatan kerja merupakan potensi dari sebuah negara. Mereka lah yang memberikan kontribusi besar produksi barang dan jasa. Sayangnya, tidak semua angkatan kerja terserap oleh jumlah lapangan kerja yang ada. Situasi inilah yang memunculkan angka pengangguran.

Setiap negara menghadapi masalah pengangguran ini. Upaya-upaya untuk menekan angka pengangguran terus dilakukan, untuk menghindari beragam risiko. Bagaimana situasinya di Indonesia?

Data Angkatan Kerja Agustus 2017 dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ada sekitar 7 juta lebih orang yang menganggur, dari total keseluruhan 128 juta angkatan kerja. Secara lebih spesifik, per golongan umur, angkatan kerja terbesar di Indonesia adalah mereka yang berusia 35-39 tahun. Angkatan kerja dari golongan usia ini mencapai 17,6 juta orang. Posisi kedua terbesar diduduki oleh mereka yang berusia 30-34 tahun, dengan jumlah 15,5 juta orang.

Dengan demikian, situasi angkatan kerja di Indonesia –merujuk pada golongan umur, adalah kelompok usia produktif, yang sekaligus berada pada jenjang kelompok pekerja utama. Artinya, angkatan kerja ini sangatlah potensial menjadi mesin penggerak produksi barang dan jasa. Tentu dalam konteks ukuran produktivitas ataupun mampu berkompetisi dengan angkatan kerja dari negara lain.

Dari data yang sama, terlihat angka pengangguran yang tinggi dari golongan umur 15-19 tahun dan 20-24 tahun. Hal itu dimungkinkan karena angkatan kerja tersebut, umumnya sedang menempuh pendidikan. Kedua golongan umur angkatan kerja itu, belum berada pada lapangan pekerjaan secara langsung.

Jumlah potensial yang besar atas kedua golongan angkatan muda itu juga memberikan sentimen yang positif. Dengan pengandaian siklus angkatan kerja dan iklim lapangan kerja yang kondusif, angkatan kerja yang “muda” ini sebenarnya adalah tenaga cadangan produktivitas. Pada masanya, angkatan kerja yang “muda” ini akan melanjutkan estafet produksi barang dan jasa dari angkatan kerja sebelumnya.

Namun, seperti yang sudah disebutkan pada awal tulisan; tidak selalu dari angkatan kerja yang ada akan dapat terserap sempurna ke lapangan pekerjaan. Pada tahun 2016 misalnya, terdapat 1,4 juta lebih pencari kerja yang terdaftar. Sementara, hanya ada 742 ribu orang tenaga kerja yang tercatat berhasil ditempatkan. Situasi yang tidak jauh berbeda terjadi pada tahun 2013.

Pada tahun itu ada kurang lebih 1 juta pencari kerja yang terdaftar dan hanya ada sekitar 409 ribu tenaga kerja yang berhasil ditempatkan. Hal ini tentu menyiratkan adanya kelompok pencari kerja “yang terbuang” sehingga mereka perlu mencari alternatif lain –dalam akses terhadap lapangan kerja.

Catatannya, data statistik BPS ini tidak mencakup situasi di luar dari informasi yang ada. Maksudnya, pada kenyataan di lapangan tentu lebih banyak jumlah pencari kerja dan penempatan tenaga kerja secara riil. Hal itu terjadi karena tidak semua pasar tenaga kerja di Indonesia dapat tercatat dengan baik. Situasi ini belum juga melihat pilihan si pencari kerja untuk membuat usaha/wiraswasta sendiri.

Terlepas dari catatan itu, data BPS antara tahun 2013-2016 tentang perbandingan pencari kerja, lowongan kerja dan penempatan kerja terdaftar berguna untuk memperlihatkan “konsistennya” gap laten –meski data ini bukan satu-satunya gambaran riil. Penempatan tenaga kerja selalu hanya bernilai setengah dari jumlah pencari kerja yang terdaftar. Gap antara jumlah pencari kerja dan penempatan tenaga kerja inilah yang disebut pengangguran. Atau, dengan kata lain, selalu ada angkatan kerja tidak dapat terserap secara maksimal di pasar tenaga kerja.

Soal “Human Capital Index” Indonesia

Setelah diketahui bahwa tulang punggung dari angkatan kerja di Indonesia adalah golongan usia “pekerja utama”. Situasi itu tentu akan menarik jika dibuat dalam skala perbandingan antarnegara. Ini penting untuk melihat daya saing Indonesia. Seberapa besar angkatan kerja di Indonesia mendapatkan skornya pada tataran regional.

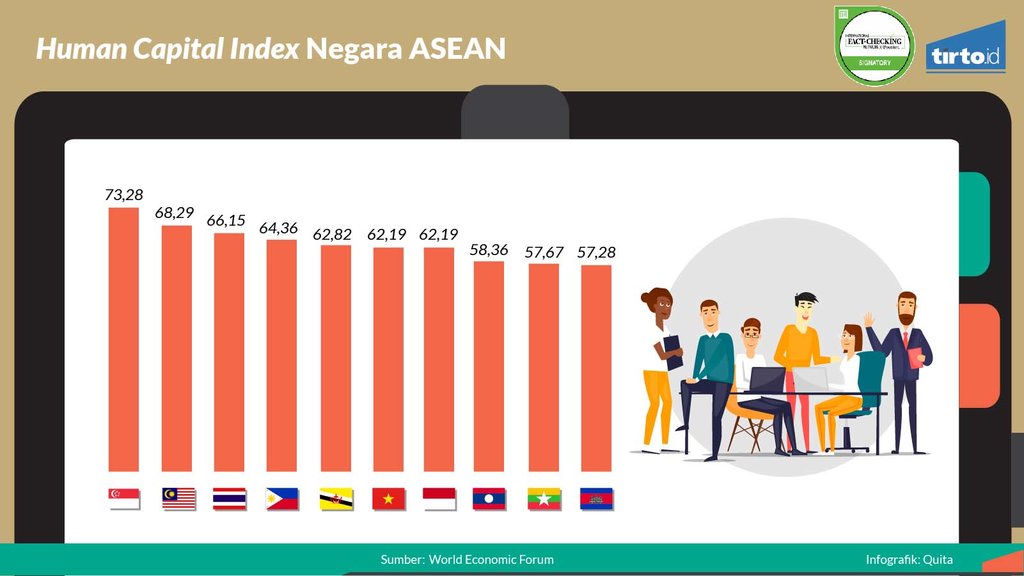

Data dari World Economic Forum –dalam Global Human Capital Report 2017, memperlihatkan Indonesia berada di posisi ketujuh dari 10 negara ASEAN yang dicuplik untuk soal “Human Capital Index” (HCI). Dengan skor indeks sebesar 62,19 itu, Indonesia tampak berada di atas Laos (58,36), namun di bawah posisi Brunai Darussalam (62,82). Bahkan, apabila dibandingkan dengan Malaysia (68,29) dan Singapura (73,28), Indonesia terlihat jauh tertinggal.

Apa yang menyebabkan skor HCI Indonesia “tidak memuaskan”? Dalam pengukurannya, HCI menggunakan empat variabel utama capacity; deployment, development dan know-how. Soal capacity berkaitan dengan skor tingkat literasi dan segala urusan dengan pendidikan.

Deployment berkaitan dengan partisipasi tenaga kerja, pengangguran, gender gap dan lainnya. Development melihat beberapa indikator yang terkait dengan kualitas sistem pendidikan, training, sekolah vokasi. Sedangkan untuk know-how terkait dengan penempatan tenaga kerja yang high-skilled atau medium-skilled.

Dalam tulisan ini akan ditunjukkan variabel know-how; karena terkait langsung dengan angkatan kerja, termasuk potensi daya saingnya. Setidaknya dengan melihat aspek ini dapat diketahui gambaran kecil atas karakteristik daya saing yang mendominasi angkatan kerja di Indonesia.

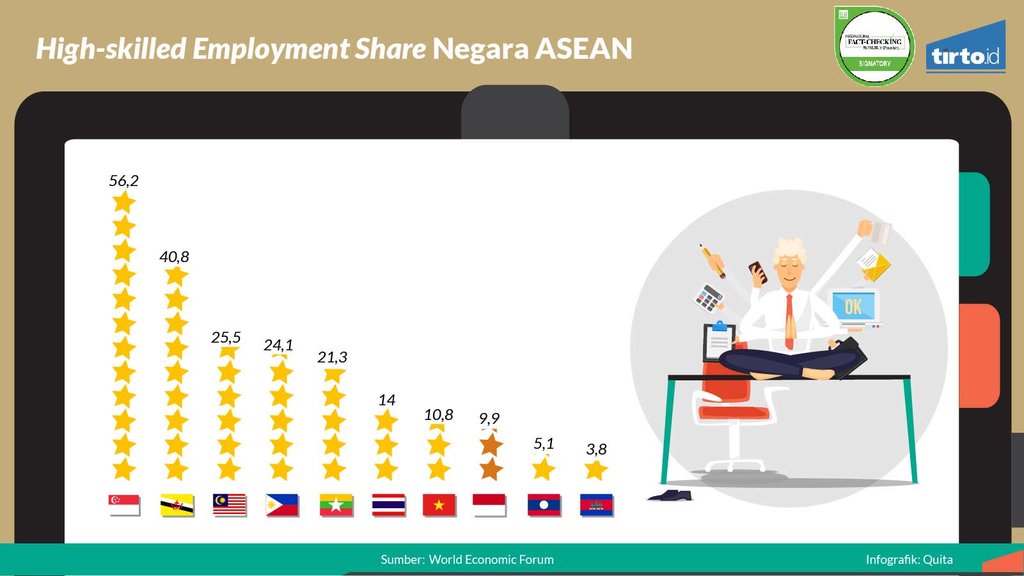

Untuk soal high-skilled employment share, Indonesia berada di peringkat ketiga terbawah, dengan skor 9,9. Nilai Indonesia ini sangat jauh dibandingkan dengan Singapura –tempat pertama, dengan skor 56,2; ataupun Brunai Darussalam, dengan skor 40,8. Ironisnya, Indonesia berada di bawah Myanmar dan Vietnam.

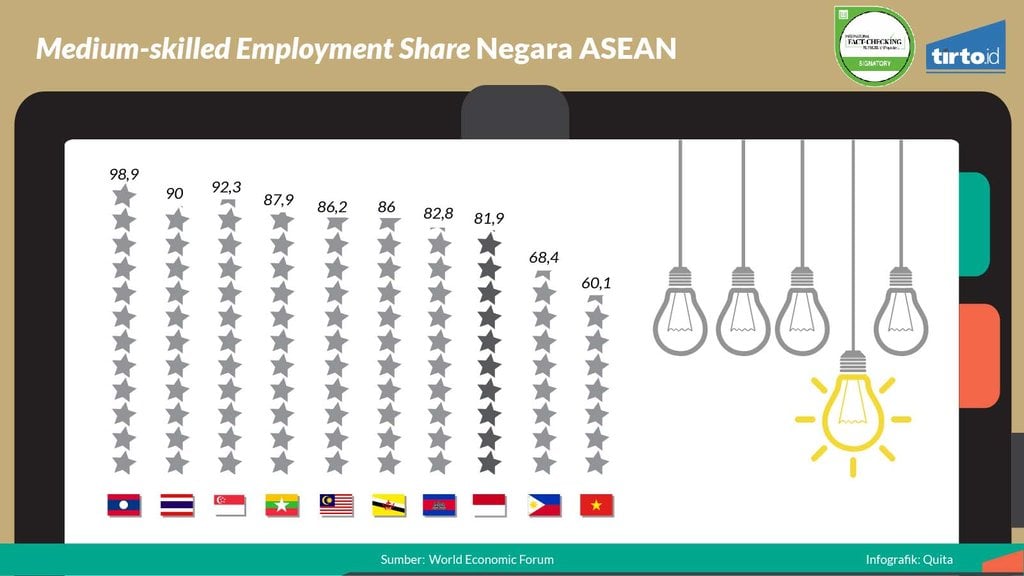

Untuk medium-skilled employment share, Indonesia pun masih berada di peringkat ketiga terbawah. Namun, skor yang dipegang Indonesia (81,9) cenderung tidak jauh berbeda dengan negara ASEAN lainnya. Laos, yang menjadi peringkat pertama untuk soal ini memiliki skor 98,9.

Singapura bernilai 92,3. Artinya, untuk medium-skilled employment share, ASEAN dipegang oleh Laos dan Thailand. Berbeda dengan high-skilled employment share, negara utamanya tercatat sebagai “negara maju” di ASEAN –Singapura dan Malaysia.

Untuk Indonesia, sekalipun potensi struktur angkatan kerja yang mendukung untuk menjadi negara produktif, ternyata ukuran itu belum mampu bertanding dalam soal daya saing HCI di ASEAN, khususnya terkait dengan “skilled employment share” sebagai contoh langsung.

Apa yang dapat dibaca? Indonesia mungkin saja memiliki struktur angkatan kerja potensial yang besar, atau bahkan mampu untuk diakselerasi sebagai kelompok produktif –pendorong daya saing. Namun, belum tentu struktur ekonomi dan lapangan kerja yang ada sejalan dengan skema ekonomi industri yang membutuhkan skilled labour.

Skema itu mungkin digunakan oleh Singapura ataupun Malaysia dengan menjadikan negara mereka sebagai negara industri –yang menerapkan pola rujukan dari negara-negara maju di belahan dunia lain.

Ekonomi Informal

Di Indonesia, struktur ekonomi dan lapangan pekerjaan mungkin saja memang tidak terlalu membutuhkan skilled labour sebagai hal utama. Alexander D. Rothenberg, et.al (2016) dalam artikel ilmiah berjudul “Rethinking Indonesia’s Informal Sector” memberikan penjelasannya. Artikel itu juga mengungkap bahwa sebagian besar perusahaan di Indonesia memang bertahan sebagai usaha mikro, kecil, dan menengah. Sebanyak 93 persennya adalah perusahaan yang bersifat informal.

Sementara, perusahaan informal umumnya adalah berskala mikro, dengan sedikit karyawan, tingkat pendidikan yang rendah dan berjejaring dalam mata rantai pasokan secara lokal. Artinya, penempatan tenaga kerja yang high-skilled atau medium-skilledlabour sebagai tolak ukur dalam mengukur daya saing Indonesia di konteks ASEAN, tentu menjadi tidak terlalu berarti.

Apalagi jika sektor ekonomi informal memang menjadi penopang pasar tenaga kerja Indonesia. Intinya, ukuran perbandingan regional –semisal HCI ini, dapat saja jadi tidak sepadan untuk membaca kondisi langsung di Indonesia.

Penulis: Frendy Kurniawan

Editor: Suhendra