tirto.id - Pada suatu pertemuan, seorang sahabat sempat mengeluh kepada saya tentang kinerjanya di kantor yang dirasa tak optimal. Ketika saya tanyai apakah pendapat itu datang dari sang atasan atau rekan kerja, dia menggeleng.

“Gue rasa gue masih bisa kasih lebih dari yang sudah gue lakukan di kantor. Gue takut kalau cuma kasih output kayak sekarang, teman kantor lain bisa-bisa nyalip,” ujarnya seraya tak melepaskan pandangan dari laptop, mengecek email kantor pada malam hari di pengujung pekan.

Maya, sahabat saya, dikenal sebagai siswi nomor wahid dalam bidang akademis sejak SMA, berhasil mendapat kursi di perguruan tinggi negeri melalui jalur prestasi, mengantongi sejumlah penghargaan atas kompetisi-kompetisi menulis ilmiah yang pernah diikutinya, sempat menangani beberapa proyek yang mengundang publikasi dan tanggapan positif khalayak luas, serta sedang menduduki posisi menengah di perusahaan multinasional tempatnya berkarya sekarang.

Untuk ukuran perempuan di pengujung usia 20an, kebanyakan kenalan memandangnya dengan respek tinggi, termasuk saya. Mendengar keluhan-keluhannya, tak ada pertanyaan yang muncul selain: Apa lagi yang kurang atau belum didapatkan dengan talenta besar yang kamu punya?

Bukan sekali dua kali saya dengar dia mengalami kesulitan beristirahat di akhir hari. Kadang untuk alasan beban pekerjaan, kadang karena persoalan relasi, baik dengan sejawat maupun laki-laki yang jumlahnya bisa dihitung dengan jari. Kondisinya sekarang sungguh berseberangan dengan dirinya saat masih berseragam putih abu-abu. Ia kini jarang terlihat ceria dan menghabiskan waktu untuk bersenang-senang dengan kawan kami yang lain.

Ternyata, ada penjelasan untuk kondisi semacam itu. Dalam artikel mengenai kerugian menjadi orang pintar pada portal BBC, David Robson memaparkan gejala-gejala yang sering ditemui pada orang-orang dengan intelegensi tinggi. Kecemasan dan depresi menjadi ciri yang lumrah ditemukan pada mereka yang berkecerdasan di atas rata-rata.

Pendapat bahwa terdapat korelasi antara depresi dan level intelegensi bervariasi di antara para peneliti. Sebagian meyakini tak ada hubungan di antara keduanya, tetapi Cynthia A. Helt (2008) dari University of Northern Colorado menuliskan rangkuman hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa remaja-remaja bertalenta memiliki risiko depresi yang tinggi.

Depresi ini dapat terjadi akibat standar tinggi yang diset oleh diri sendiri atau lingkungan sekitar, perasaan terisolasi, serta perhatian terhadap berbagai isu di dunia. Ketika seseorang yang berprestasi menerima nilai rendah, ia akan mengalami kekecewaan serius dan stres luar biasa hingga menimbulkan konsep diri yang negatif. Karena itulah mereka akan berupaya keras untuk mempertahankan prestasinya, bahkan bila orang lain telah menilai dirinya sudah bekerja seoptimal mungkin. Seperti pada kasus Maya.

Terkait kecemasan, tendensi untuk menganalisis dan berpikir kritis yang jamak ditemukan pada orang-orang ber-IQ tinggi membuat mereka mengkhawatirkan banyak hal yang tidak dihiraukan orang lain. Pada situs Psych Central, Daniela McVicker mengatakan bahwa orang pintar seringkali merenungkan kejadian-kejadian di masa silam dan melemparkan pertanyaan “bagaimana jika” kepada dirinya sendiri.

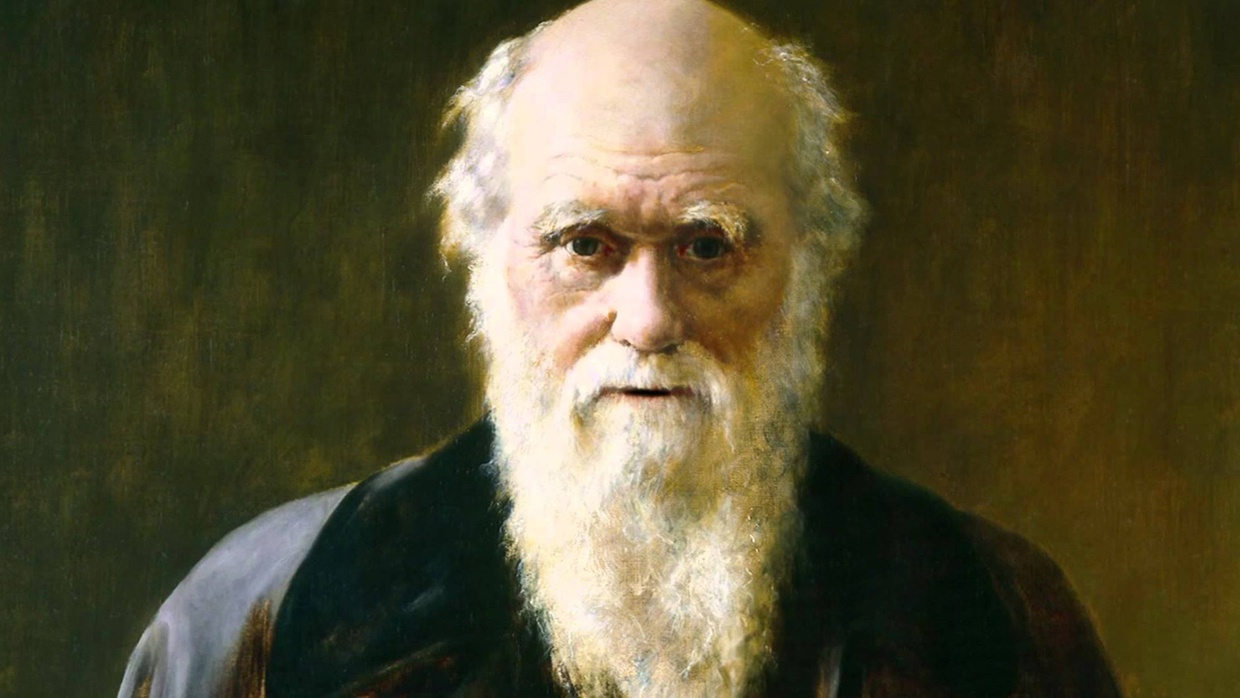

Hal ini menjadi hambatan bagi mereka untuk memikirkan problem di masa sekarang dan memicu kesulitan beristirahat pada malam hari. Tercatat ada beberapa tokoh intelek yang mengalami gangguan kecemasaan dalam hidupnya seperti Nikola Tesla, Charles Darwin, dan Kurt Gödel.

Dalam tulisannya, Robson mengutip penelitian jangka panjang Lewis Terman terhadap orang-orang ber-IQ tinggi sejak masih pelajar hingga berusia 80-an, yang menyimpulkan bahwa sebagian dari mereka lebih menekankan pada ingatan masa muda yang tidak benar-benar dinikmatinya, alih-alih pada kesuksesan yang telah mereka raih.

Kendati sering menganalisis dan berpikir kritis, tak semua orang ber-IQ tinggi punya kemampuan intrapersonal yang mumpuni. Dalam jurnal berjudul “Cognitive Sophistication Does Not Attenuate the Bias Blind Spot,” West et.al. menemukan fakta bahwa orang-orang pintar tidak otomatis mampu mengidentifikasi kekurangan diri sekalipun mereka pandai menunjuk dan mengkritik kelemahan orang-orang di sekitarnya.

Sejumlah temuan yang dijabarkan ini menjelaskan mengapa orang-orang bertalenta secara kognitif tak selalu memiliki hidup yang lebih baik dibanding kebanyakan orang. Sebaliknya, mereka mesti berjibaku dengan kendala-kendala dalam diri yang tak semua orang di sekitarnya mengerti.

Menjadikan kecerdasan sebagai tolok ukur atas kesuksesan tak lagi bisa dikatakan bijak. Sebab kesuksesan tak bisa cuma ditakar dari pencapaian materi dan posisi dalam tangga karier, tetapi juga kepuasan dalam hidup dan kebahagiaan yang dirasakan seseorang.

Penulis: Patresia Kirnandita

Editor: Maulida Sri Handayani

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id