tirto.id - Sulit menebak jumlah orang di Indonesia yang meninggalkan keyakinan lamanya, baik menjadi agnostik maupun memilih tidak bertuhan. Selama pertanyaan mengenai keyakinan pribadi masih ditanyakan di sensus atau saat mengurus KTP, jangan harap akan ada angka pasti. Terlebih lagi, kendati tidak ada larangan menjadi ateis, kebijakan pencantuman agama di KTP adalah pesan eksplisit kewajiban beragama bagi seluruh warga negara Indonesia.

Namun meninggalkan atau menanggalkan iman, pindah agama, atau menolak bertuhan merupakan peristiwa yang terjadi sehari-hari, bisa terjadi di mana pun dan pada siapa saja dan dalam agama mana pun. PEW Research mengeluarkan laporan bahwa jumlah orang yang menjadi ateis di seluruh dunia justru bertambah dan kini mencapai 97 juta jiwa.

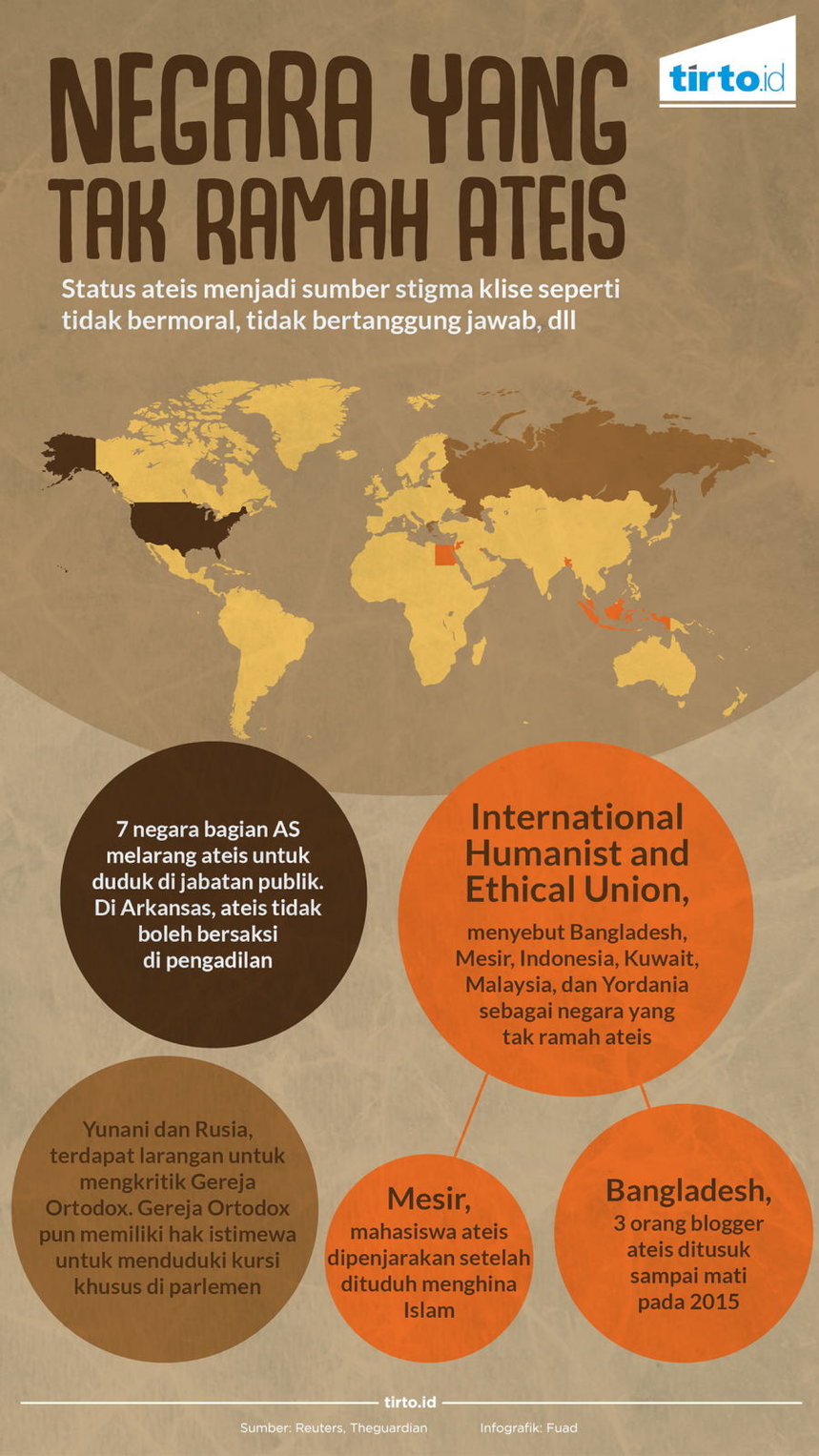

Merujuk laporan yang dirilis International Humanist and Ethical Union (IHEU), Reuters menyebutkan Bangladesh, Mesir, Indonesia, Kuwait, Malaysia, dan Yordania (beberapa di antara negara yang mewajibkan warganya mendaftarkan status keyakinannya) sebagai negara yang tak ramah ateis. Di Yunani dan Rusia, terdapat larangan untuk mengkritik Gereja Ortodox. Gereja Ortodox pun memiliki privelese untuk menduduki kursi khusus di parlemen.

Hingga hari ini status ateis mendatangkan stigma-stigma klasik seperti tidak bermoral, bejat, tidak bertanggungjawab, antisosial, dst. Demikian pula di sejumlah tempat di Amerika Serikat. Laporan yang sama menyebutkan bahwa tujuh negara bagian Amerika Serikat melarang ateis untuk duduk di jabatan publik. Di Arkansas, ateis tidak boleh bersaksi di pengadilan.

Fenomena Global Ateisme

Bagaimana di negara berpenduduk mayoritas Muslim seperti Indonesia ?

Di Indonesia, diskriminasi terhadap ateis mendapat pembenarannya dalam pengidentifikasian ateis dengan komunis—yang dikokohkan melalui kebijakan negara mewajibkan pencantuman identitas agama ke dalam KTP sejak 1967. Tak hanya itu, pasal penistaan agama dalam KUHP masih digunakan untuk menjerat ateis, demikian pula UU ITE.

Alexander Aan, pegawai negeri sipil dari Dharmasaraya Sumatera Barat, menjadi contohnya. Ia didakwa dengan UU ITE setelah medeklarasikan diri sebagai ateis melalui status Facebook.

Di negara berpenduduk mayoritas Muslim lainnya, Bangladesh, tercatat tiga orang blogger ateis ditusuk sampai tewas pada 2015. Di Mesir pada tahun yang sama, seorang mahasiswa dijatuhi hukuman penjara tiga tahun. Setelah memproklamirkan diri sebagai ateis, ia diseret dengan pasal penghinaan terhadap Islam. Dikutip dari Guardian, setelah kasus tersebut, polisi menutup sebuah tempat yang disebut-sebut sebagai “kafe ateis” yang, menurut otoritas lokal, dituduh sebagai “tempat penyembahan, ritual, dan tari-tarian satanis”. Selain ateis, yang rawan diadili di Mesir adalah siapapun yang mendeklarasikan dukungan kepada Ikhwanul Muslimin, organisasi Islamis yang dicap teroris oleh pemerintah setelah kudeta Al-Sisi pada 2013.

Dalam sejumlah kasus, kekerasan digunakan oleh kelompok-kelompok berbasis agama sebagai alat menakut-nakuti pihak yang dianggap lawan, sekaligus menjadi alat ampuh merekrut anggota baru. Di sisi lain, kekerasan pun berpotensi mengasingkan rekan seagama.

Laporan New York Times pada 2008 menyebutkan, konflik bersenjata antar kelompok dan sekte keagamaan di Irak sejak invasi AS pada 2003, membuat banyak anak muda menjauh dari agama. Fenomena ini melawan arus kesalehan publik yang menyapu seluruh kawasan Timur Tengah, “di mana agama telah menggantikan nasionalisme sebagai ideologi pemersatu”.

Minoritas dalam Minoritas

Beberapa tahun belakangan, komunitas Muslim di Amerika dan Eropa menjadi korban serangan-serangan kelompok sayap kanan yang mengkampanyekan kebijakan pembatasan imigrasi dan supremasi kulit putih. Padahal, muslim itu tidak homogen. Bahkan dalam komunitas imigran Muslim pun, muncul orang-orang yang merasa gerah dengan menguatnya politik identitas berlandaskan agama.

Tapi keragaman itu tetap saja sulit diterima penduduk setempat akibat sentimen rasis. Penduduk setempat masih sering salah kaprah memelihara pandangan bahwa setiap (imigran) Muslim hampir pasti pro-syariah dan pendukung negara Islam bahkan dipukul rata mendukung aksi-aksi teror. Situasi ini kian mempersulit penerimaan atas Muslim sekuler, orang-orang yang berasal dari negara (mayoritas) Islam, atau bahkan Muslim abangan.

Sebagian imigran itu akhirnya terang-terangan keluar dari Islam. Sementara sebagian lainnya mengidentifikasi diri sebagai Muslim kultural--artinya, menolak percaya doktrin agama namun tetap mengikut acara keagamaan yang diselenggarakan keluarga, berlebaran, dst.

Cara yang terakhir ini ditempuh karena besarnya risiko diasingkan dari keluarga. Bagi beberapa perempuan, cara ini pun masih sulit. Aturan berjilbab, misalnya, tidak bisa begitu saja ditanggalkan di luar rumah. Keluarga bisa saja mendapat laporan pandangan mata bahwa putrinya telah melalaikan ajaran agama karena tidak mengenakan jilbab. Dan laporan itu bisa dianggap aib bagi keluarga, sehingga ganti keluarga yang akan menekan putrinya.

Namun demikian, sampai sekarang belum ada studi sosiologis yang mendalam mengenai fenomena anak-anak muda imigran yang keluar dari Islam ini. Secara metodologis penelitian semacam ini sulit dilakukan karena subjeknya sulit atau enggan berbicara banyak, sementara keluarga atau komunitas mereka terlalu curiga dan menganggap permasalahan ini sebagai terlalu sensitif.

Sebagaimana di Irak, beberapa Muslim Inggris yang muak melihat agama dijadikan legitimasi kekerasan memilih ateisme. Ada pula yang dibesarkan dalam tradisi religius yang ketat di rumah namun kemudian bosan.

Pada 2007 Council of ex-Muslims of Britain (Dewan Eks-Muslim Britania), didirikan untuk mengkampanyekan penolakan atas “intimidasi dan ancaman yang bersifat keagamaan”. Ancaman ini, menurut Maryam Namazie, pendiri organisasi tersebut, datang dari kelompok Islamis maupun keluarga dari pihak yang meninggalkan Islam. Tiap tahun, Council of ex-Muslims of Britain memberikan pendampingan untuk 350 orang.

Di Eropa menjelang Abad Pencerahan, sekularisme lahir dengan latar belakang perang, konflik agama, penganiayaan terhadap penganut keyakinan yang berbeda, serta lembaga-lembaga agama yang korup. Apakah pengulangan sejarah itu akan terjadi saat ini?

Editor: Zen RS

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id