tirto.id - Pierre Cardin, seorang perancang terkenal asal Perancis, harus merelakan namanya dicatut menjadi merek deodoran oleh PT Gudang Rejeki Utama, perusahaan asal Indonesia. Padahal, ia sama sekali tak pernah memberi otoritas untuk penggunaan nama tersebut.

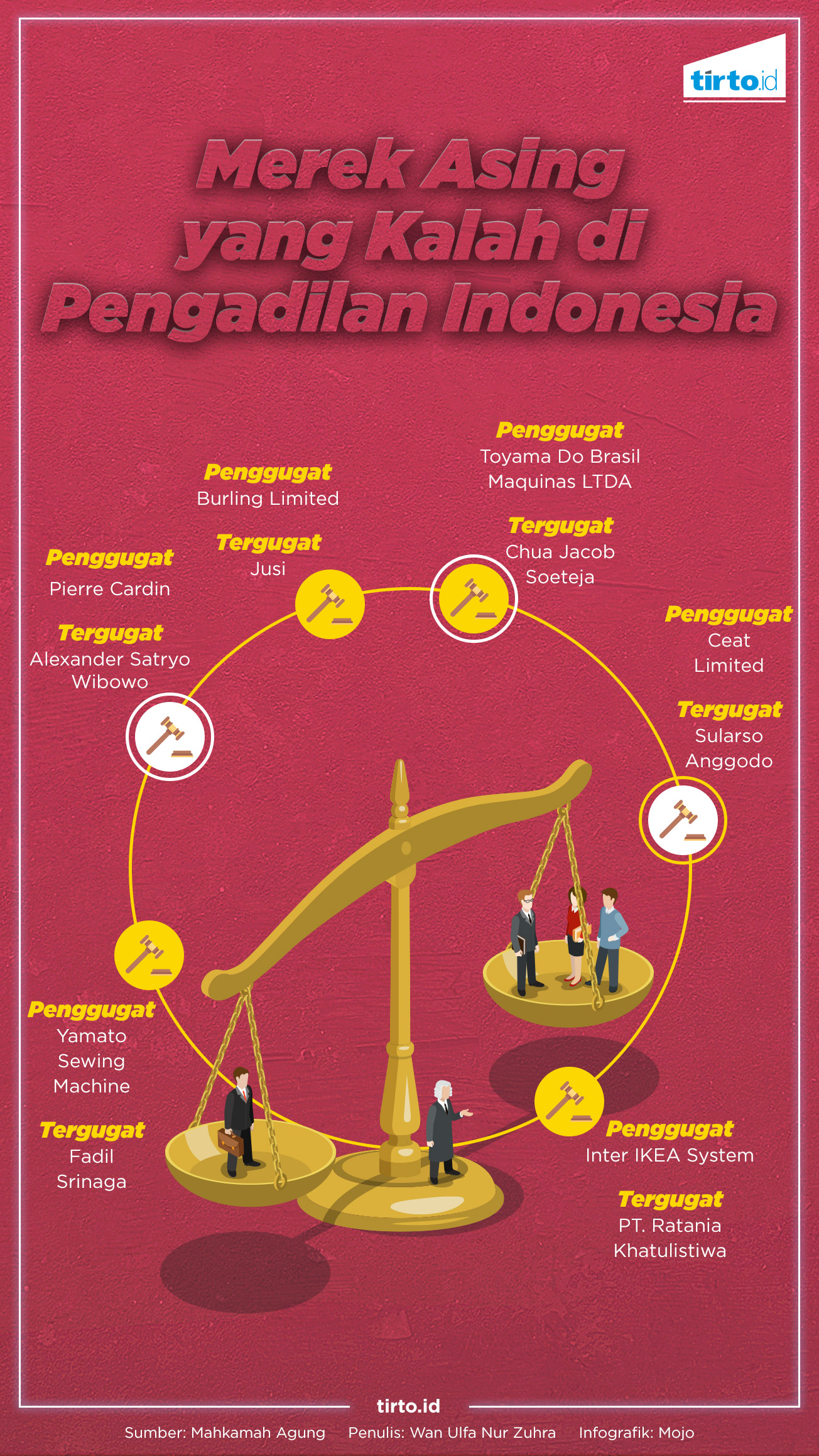

Pierre Cardin sebenarnya tidak pasrah, ia sudah dua kali berusaha menuntut hak atas kekayaan intelektualnya lewat pengadilan. Gugatan pertama dilayangkannya pada tahun 1981. Waktu itu, ia kalah di Pengadilan Niaga Jakarta. Kasasi yang diajukannya ke Mahkamah Agung pun ditolak.

Tahun lalu, sang perancang kembali melayangkan gugatan pembatalan merek Pierre Cardin yang kini terdaftar milik Alexander Satryo Wibowo, dan kembali gagal hingga ke tingkat kasasi.

Merek Pierre Cardin milik Alexander Satryo Wibowo memang terdaftar lebih dulu di Indonesia, yakni tahun 1977. Sementara Pierre Cardin mendaftarkan mereknya pada tahun 2009. Meski begitu, Undang-undang No. 15/2001 tentang Merek tetap memberi peluang pembatalan merek meskipun penggugat bukanlah yang terlebih dahulu mendaftarkan merek tersebut di Indonesia. Syaratnya, merek penggugat haruslah merek terkenal dan ada iktikad tidak baik dari tergugat ketika mendaftarkan merek itu.

Tahun 1977, ketika merek Pierre Cardin terdaftar di Indonesia tanpa sepengetahuan Pierre Cardin, ia telah mendaftarkan merek yang diambil dari namanya itu di berbagai negara. Selain di negara asalnya, Perancis, pada tahun 1970, Pierre Cardin juga sudah mendaftarkan mereknya di Jerman, Belanda, Swiss, Portugal, Austria, Italia, Spanyol, Tunisia, Belgia, Maroko, Yugoslavia, hingga ke Vietnam.

Namun, majelis hakim agung yang dipimpin Mahdi Soroinda Nasution tak mempertimbangkan itu sebab tak ada bukti promosi secara gencar dan besar-besaran yang dilakukan Pierre Cardin baik di negara-negara tersebut maupun di Indonesia.

“Maka merek Pierre Cardin milik penggugat tersebut pada tanggal 29 Juni 1977 bukanlah merek terkenal,” ujarnya dalam amar putusan.

Jadi dapat dilihat di titik ini, bahwa hakim menggunakan indikator promosi sebagai bukti suatu merek adalah terkenal. Padahal, Pierre Cardin sendiri sudah memiliki rumah produksi rancangan sejak 1950.

Tahun 1970-an, nama Cardin sudah berada di jajaran atas perancang busana di dunia dan mendapat banyak penghargaan. Dia menerima Basilica Palladiana Award pada tahun 1973. Tahun 1974, Cardin dianugerahi penghargaan EUR Award. Dan di tahun 1977, Cardin menerima penghargaan Golden Thimble of French Haute-Couture Award.

Kasus serupa juga menimpa IKEA System BV, pemilik merek IKEA. Pada 25 Januari 2005, perusahaan itu telah mendaftarkan merek IKEA di Kementerian Hukum dan HAM untuk kelas 20 dan 21. Kelas 20 adalah klasifikasi untuk jenis barang atau jasa perabot rumah, cermin, bingkai gambar dari kayu dan rotan. Sedangkan kelas 21 adalah jenis barang atau jasa perkakas dan wadah keperluan rumah tangga.

Pada Oktober 2006, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mengeluarkan sertifikat merek IKEA tersebut. Sekitar empat tahun kemudian, PT Ratania Khatulistiwa mengajukan permohonan pendaftaran untuk merek IKEA pada kelas yang sama. Permohonan ini jelas ditolak karena telah terdaftar sebelumnya atas nama Inter IKEA system BV.

Tak terima dengan penolakan itu, PT Ratania Khatulistiwa mengajukan gugatan penghapusan merek IKEA ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Permohonan itu didasarkan pada tidak digunakannya merek tersebut selama tiga tahun berturut-turut, sesuai pasal 61 dan 63 UU Merek. Waktu itu, IKEA memang belum masuk ke Indonesia.

Alat bukti yang disampaikan ke persidangan adalah hasil survei pasar yang dilakukan oleh Berlian Group di lima kota di Indonesia, yakni Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya, dan Denpasar. Survei itu membuktikan bahwa merek IKEA tidak dipakai oleh pemilik merek sejak tahun 2006 hingga 2010. Atas dasar bukti itu, permohonan penghapusan merek IKEA dikabulkan.

Dalam Pasal 61 ayat 2 UU Merek disebutkan bahwa menghapusan pendaftaran merek dapat dilakukan jika merek tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut dalam perdagangan barang atau jasa. Frasa perdagangan barang atau jasa diterjemahkan oleh majelis hakim hanya pada bentuk fisik. Padahal, sangat mungkin frasa itu diinterpretasikan sebagai barang yang diperdagangkan online.

Tahun lalu, Sheraton Group hampir saja gagal membatalkan merek Regis @ The Peak at Sudirman milik PT Graha Tunas Mekar. Merek tersebut jelas mendompleng merek St. Regis milik Sheraton. Konsumen akan mengira gedung yang dibangun PT Graha Tunas Mekar itu bagian dari Sheraton Group, padahal bukan.

Dalam amar putusannya, majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang dipimpin oleh Tito Suhut menolak gugatan yang diajukan Sheraton. Dia menilai merekmilik tergugat tak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik Sheraton.

“Setelah mencermati, maka dapat disimpulkan bahwa kedua merek tidak memiliki kesamaan dalam bunyi atau similarity sound,” ujar Tito saat membacakan putusan di pengadilan, 6 Oktober 2015 lalu. Selain tidak adanya kesamaan bunyi, Tito juga menilai kedua merek memiliki konfigurasi yang jauh berbeda. Tidak hanya jenis huruf, lanjut Tito, jumlah dan warna hurupnya juga berbeda. Oleh karenanya, tidak dapat dinyatakan merek milik tergugat memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek milik penggugat.

Jika pertimbangan hukum Tito ini kita anggap benar. Maka dengan standar putusannya, seseorang bisa saja mendompleng merek terkenal dengan menambah-nambahkan kata keterangan. Misal JW Marriot at Kemang, atau Adidas on My Feet dan sebagainya.

Pihak Sheraton tak terima dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Kasasi itu pun dikabulkan. “Menyatakan bahwa merek Regis @ The Peak at Sudirman milik tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal St. Regis milik penggugat untuk jasa sejenis,” ujar Majelis Hakim Agung yang dipimpim Soltoni Mohdally dalam amar putusannya. Beda hakim, beda interpretasi.

Seorang pengacara dari kantor hukum Suryomurcito & Co, Felix Tambunan mengatakan pihaknya cukup sering berhadapan dengan putusan hakim yang interpretasinya akan undang-undang tidak tepat. Hal ini membuat pihaknya harus mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pada kasus Sheraton, contohnya.

Menurutnya, UU yang ada masih kurang jelas mengatur persoalan merek, terutama merek terkenal. UU tidak memberikan definisi yang jelas akan apa itu merek terkenal. Akibatnya, para hakim mengunakan interpretasinya sendiri. “Pengaturan merek terkenal yang kata UUdiatur oleh PP, tapi hingga saat ini PP tersebut belum pernah diterbitkan,” kata Felix, Selasa (11/10).

Penulis: Wan Ulfa Nur Zuhra

Editor: Nurul Qomariyah Pramisti