tirto.id - Nama Selo Soemardjan memang besar sebagai guru besar sosiologi. Namun, saya akan mulai menggambarkan tokoh ini dengan kekhasannya dalam menggunakan anekdot.

Anekdot dan Asal-usul Selo

Suatu kali, dalam sebuah diskusi panel, seorang pembicara berkata, “Itu bedanya Jakarta dengan Gunung Kidul, tanah air saya. Kalau orang mau bunuh diri di Wonogiri, Gunung Kidul, secara tradisional orang pakai stagen. Waktu kecil di sana dulu saya sering melihat orang yang meninggal bunuh diri memakai stagen itu.”

Dikutip Kompas, 28 Februari 1984, pembicara itu melanjutkan, “Kalau di Jakarta sini, orang mau bunuh diri harus modern, anjlog dari gedung lantai empat belas. Itu pasti matinya. Jadi dalam bunuh diri pun sudah ada modernisasi yang lebih efisien!”

Cara berargumen seperti itu sedikit ganjil. Beraroma sarkasme, tapi menunjukkan persoalan sosial berdasarkan konteks budayanya.

Adalah Pak Selo, yang di dunia akademik dikenal sebagai Prof. Dr. Selo Soemardjan, narasumber dalam tulisan di Kompas itu. Banyak pendapat menyebutnya sosok yang ceria, gesit, serta kerap membuat anekdot humor, apalagi jika ia sedang berbicara.

Nama kecilnya adalah Soemardjan. Ia lahir pada tanggal 23 Mei 1915, di kampung Ngasem dalam lingkungan Jeron Beteng, kompleks Keraton Sri Sultan Yogyakarta.

“Pak Selo” menjadi bagian dari identitas yang muncul belakangan. Seperti yang ditulis dalam biografi Selo karya Abrar Yusra, Komat-Kamit Selo Soemardjan (1995), panggilan itu muncul di lingkungan pergaulan sehari-hari; sebuah panggilan yang hadir sebagai bentuk “rasa hormat dan perasaan akrab.” Akhirnya, banyak orang mengira Selo nama kecilnya.

Suatu waktu pernah, Selo menjelaskan asal-usul nama itu. “Selo, kata bahasa Jawa ini artinya, batu. Lantas apa arti Selo Soemardjan. Wah, kalau ini karena pemberian Sultan Hamengku Buwono IX,” demikian ditulis Kompas, 10 April 1989.

Ia melanjutkan, “Waktu itu, kepada setiap penewu di Kulonprogo, kalau sekarang camat, Sultan memberi nama Selo. Ada Selo Ali, Selo Kromo, dan Selo-selo lainnya. Untungnya, setiap kali Sultan mengumpulkan para penewu tinggal berteriak Selo, semuanya langsung mendekat.”

Seperti biasa, sebuah anekdot ia selipkan, “Jangan keliru, bukan HB X tapi HB IX. Kalau HB X dulu waktu kecil saya sering melihatnya lari-lari di keraton pakai celana monyet. Entah kini, pakai celana tidak…” ucapannya langsung tenggelam dalam tepuk tangan riuh.

Dalam buku Komat-Kamit (1995:229), ada cerita yang dikutip dari pengalaman Desiree Zuraida, asistennya. Suatu waktu, Soemardjan membuka kuliah pertama mahasiswa tahun ajaran gasal pada 8 September 1992.

“Buku yang dipakai sebagai text-book Sosiologi adalah buku Prof. Dr Soerjono Soekanto, S.H.,M.A,.” ujar Pak Selo. Sembari menerangkan sosok penulis buku itu, yang tidak lain adalah mantan asistennya, ia berkata “Terakhir beliau juga menjadi Profesor, malah jabatannya di atas saya, karena akhirnya beliau yang menjadi penanggung jawab mata kuliah Sosiologi. Lama-lama sesudah di atas saya…eh… dia meninggal”.

Pakar yang Menolak Disebut Pakar

Pak Selo juga dikenal sebagai orang rendah hati. Suatu waktu, ia didaulat menjadi pakar Papua (dahulu Irian Jaya). “Saya ini ngeri dibilang pakar, salah-salah nanti juga dibilang makar. Jadi bisa dicakar ... (Grrr, khalayak berderai tawa). Iya malahan nantinya bisa dibakar,” celetuk Soemardjan yang dikutip Kompas, 28 Agustus 1988.

Ia memang pernah ke Irian Jaya pada 1984, tapi hanya hanya selama empat hari. Kala itu, ia juga hanya datang dalam konteks meneliti hutan dan rawa-rawa di Irian Jaya atas permintaan Mendagri. “Bagaimana saya bisa dianggap ahli Irja,” ucapnya.

Lain waktu, lain cerita. Pada acara peringatan ulang tahunnya ke-73, sahabat dan koleganya menyiapkan sebuah karangan persembahan bertajuk Masyarakat dan Kebudayaan, Kumpulan Karangan untuk Prof. Dr Selo Soemardjan. Pemrakarsanya adalah Harsya W. Bachtiar, salah satu ilmuwan sosial di Indonesia.

Sebuah sambutan diberikan kala itu, oleh Juwono Sudarsono, “Kami semua ilmuwan sosial Indonesia berhutang budi kepada Pak Selo.”

“Kalau bicara soal teori ilmu sosial, saya ini melongo saja. Sejak kecil saya diajar untuk menjadi pamong praja, untuk menjadi camat”, katanya, seperti ditulis Kompas, 24 Mei 1988.

Pernah juga ia berkomentar soal alasan belum adanya buku biografi tentang dirinya. “Sebagai orang Jawa saya merasa risi atau rikuh bercerita tentang diri saya sendiri. Jangan-jangan dikira mau pamer atau menonjolkan diri--suatu sikap yang kurang terpuji di mata orang Jawa” (1995: hal 11).

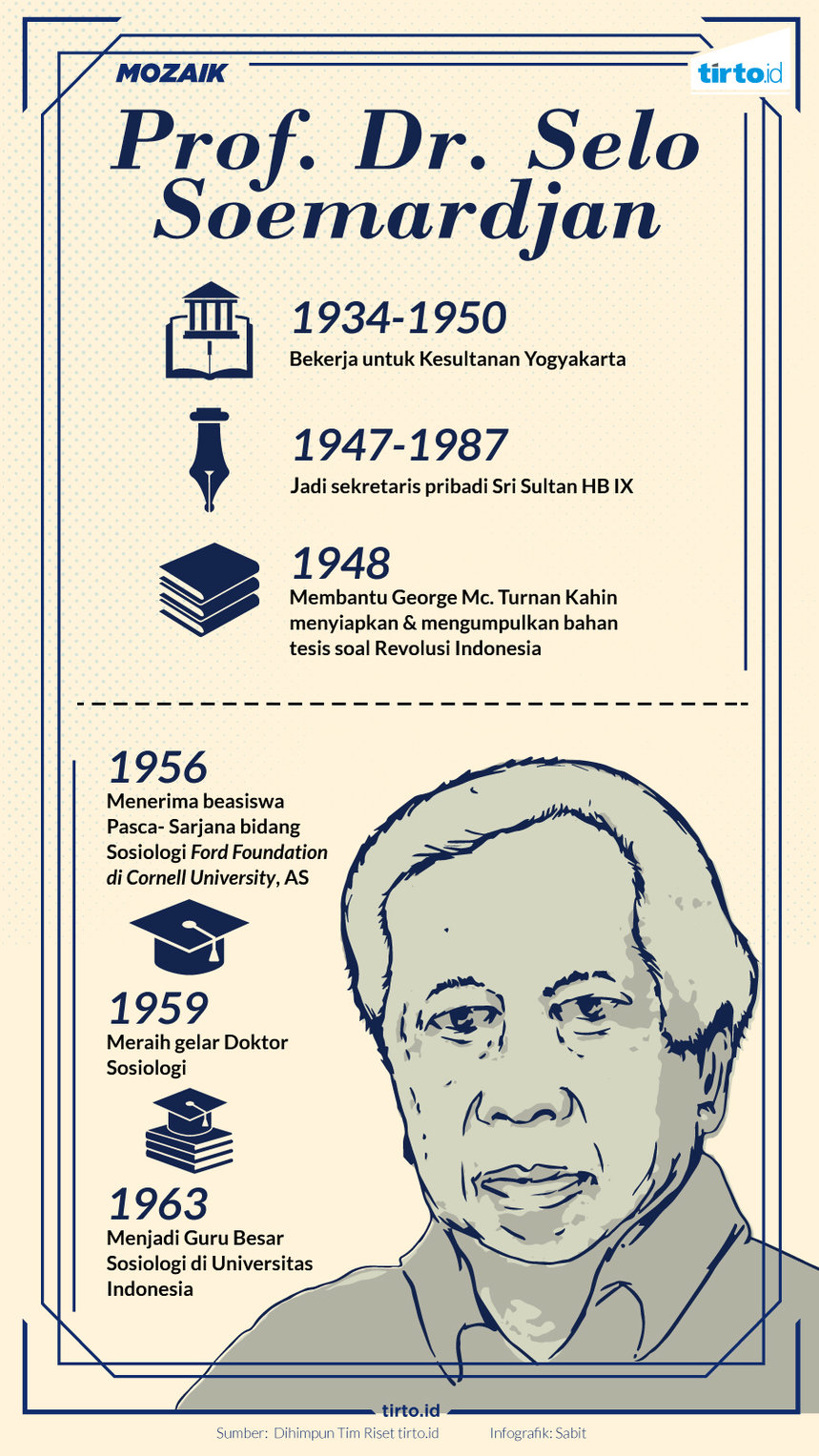

Tentu para ilmuwan sosial itu bukan tanpa alasan memuji Selo. Ia adalah Doktor Sosiologi pertama di Indonesia lulusan Cornell Univesity, sekaligus Guru Besar Sosiologi pertama di Indonesia.

Paham Teori dari Pengalaman Jadi Camat

Pada 1956, Pak Selo mendapat beasiswa dari Ford Foundation. Ia dapat belajar di program pascasarjana bidang sosiologi di Cornell University, Ithaca, New York. Tiga tahun sesudahnya, Pak Selo sah jadi Doktor Ilmu Sosiologi. Tesisnya berjudul Social Changes in Yogyakarta.

Tesis Pak Selo dinilai sebagai karya yang menggunakan metode-metode ilmiah untuk mengungkapkan “bagaimana orang Jawa, khususnya di wilayah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, mengalami perubahan-perubahan sosial menurut orang Jawa itu sendiri" (1995:7). Selain itu, Selo berharga karena ia orang Indonesia. Sebelumnya, soal-soal yang itu biasa ditulis Indonesianis asing.

Contohnya adalah George McTurnan Kahin. Indonesianis dari Cornell itu datang ke Indonesia tahun 1948. Yogyakarta ia jadikan wilayah penelitian tesisnya. Selo ternyata membantu Kahin saat penelitian. Kahin sendiri tidak bisa bahasa Indonesia. Jadi mau tidak mau, Pak Selo yang bertanya kepada sosok-sosok narasumber yang jadi target Kahin.

“Temui dia. Tanyakan soal-soal politik” kata Kahin, seperti diceritakan Pak Selo (1995:233). Selo saat itu tidak mengerti apa maksud dari pertanyaan-pertanyaan yang diinginkan Kahin. Bahkan kepada tokoh-tokoh politik, Pak Selo diminta bertanya hal-hal seperti ini: “Bapak Anda siapa?” “Anda dari mana?” “Keluarga Anda?” dan sebagainya.

Tesis Kahin yang dibantu pertanyaan yang dilontarkan Selo itu kemudian menjadi salah satu buku babon soal sejarah dan situasi sosial Indonesia lama. Kahin menerima gelar doktoral dari Cornell tahun 1951 dengan judul Nationalism and Revolution in Indonesia.

Selo mengakui pengalaman itu mempengaruhinya. “Boleh jadi keberanian saya demikian dipengaruhi oleh pengalaman saya ketika di zaman revolusi dulu ketika mengiringi George McT. Kahin melakukan penelitian untuk tesis doktor ilmu politik,” katanya seperti dikutip Abrar (1995:233)..

Saat menjalani kuliah di Cornell, seperti kewajiban mahasiswa pada umumnya, Pak Selo harus membuat paper. Suatu waktu, dia membuat paper berjudul “Bureaucratic Organization in A Time of Revolution”.

Ia menuliskan secara deskriptif perubahan dalam perkantoran atau administrasi selama pecahnya revolusi kemerdekaan Indonesia sejak tahun 1945. Ia melihat perubahan-perubahan di luar kantor berpengaruh terhadap timbulnya perubahan-perubahan di dalam tertib administrasi perkantoran (1995:213).

Tulisan itu menarik minat salah satu profesornya. Dipanggilah itu Pak Selo. “Ini kamu cerita atas dasar apa?” tanya si profesor. “Saya melihatnya sendiri, mengalami sendiri, Prof!” jawab Pak Selo. “Wah, begitu ya. Menarik sekali. Tetapi di sini jarang didapat bahan-bahan mengenai perubahan-perubahan birokrasi yang ditimbulkan revolusi,” sahut si profesor kembali.

Rupa-rupanya, pengalaman Pak Selo menjadi panewu (birokrat setingkat camat) adalah sumber modal berharga untuk belajar sosiologi. Pak Selo punya pengalaman praktis dan di kelas-kelas Cornell ia mencocokannya pengalamannya dengan teori-teori.

Rekam jejak sebagai pamong praja Pak Selo bukan hanya sebagai panewu. Pada 1934-1935 ia menjadi Juru Tulis di Kantor Kepatihan, Kesultanan Yogyakarta. Antara tahun 1935-1940 dirinya bekerja sebagai Gaib (Gediplomeerd Ambtenaar Inlandsch Bestuurs). Barulah pada 1940-1943, Pak Selo menjadi Panewu Lendah, di Kulon Progo, Kesultanan Yogyakarta. Setelahnya, tahun 1943-1950, Pak Selo menjadi Wedana di kantor Kepatihan, Kesultanan Yogyakarta (Daerah Istimewa Yogyakarta).

Atas bantuan Prof. Dr Robin M. Williams, Jr, paper Pak Selo diterbitkan dalam Adminstrative Science Quarterly, jilid II, No.2 (September, 1957).

Nilai Kejawen

Namun, apa yang jadi sebab Pak Selo bisa belajar sosiologi itu? Orang tahu Pak Selo tidak pernah menempuh pendidikan sarjana sebelumnya. Bahkan ia sendiri selalu bilang tidak tahu apa itu sosiologi. Jawaban itu muncul saat Harris dan Kahin dari Ford Foundation bertanya saat wawancara.

“Saya tak begitu tahu Sosiologi itu apa. Tapi rasanya mengenai masyarakat. Dan ingin belajar sosiologi agar bisa memahami masyarakat saya selalu mengalami kekacauan. Sejak saya jadi camat, saya sudah mengalami kekacauan masyarakat…karena itulah saya ingin mempelajari sosiologi”, Pak Selo mengisahkan dirinya (1995:213).

Tapi, bisa jadi juga, kepekaan Pak Selo untuk mau terus memahami masyarakatnya tidak lain adalah praktik sebagai seorang Jawa, sikap seorang Kejawen.

Pengenalan praktik Kejawen Pak Selo sudah dimulai sejak kecil. Selain ibunya, Djajenghukoro, sosok lain yang berpengaruh adalah eyang kakungnya, K.R.T Padmonegoro. Soemardjan kecil bukan hanya belajar soal tata krama bahasa, sopan santun makan atau minum, hingga pantangan tertentu. Apalagi jika ibunya sudah memberi isyarat untuk tidak boleh ini atau itu.

Pak Selo jujur bahwa ia bukan pelaku Kejawen yang sama seperti ibunya atau eyang kakungnya. Praktik Kejawen dalam model tirakat untuk beroleh kekuatan tertentu tidak ia jalankan.

“Tapi saya tak pernah melakukannya. Saya tak pernah kungkum atau mandi tengah malam, misalnya. Saya juga tak pernah masuk dan mengalami bagaimana rasanya menjadi penganut suatu Aliran Kebatinan, maksud saya jenis praktek Kejawen yang tidak bertentangan dengan agama,” ucapnya (1995:213). “Kejawen saya terutama mengacu pada dimensi-dimensi sosialnya saja."

Dia lanjut menjelaskan, bahwa kejawen banyak memberi ilmu dan nilai soal bagaimana bersikap terhadap diri sendiri, juga terhadap orang lain di antara sesama manusia. Juga termasuk cerita wayang dan tatakrama.

Selo dan Orde Baru

Banyak orang melihat Selo--dengan menempelkan stereotip sebagai orang Jawa--tidak kritis terhadap pemerintahan. Bahkan, acapkali anggapan itu disangkut-pautkan dengan tradisi ilmu akademik dia yang dari Amerika Serikat. Dari mahzab tertentu dalam ilmu sosiologi yang dlihat kurang radikal.

Pada 20 Maret 1963 diangkat menjadi Guru Besar Sosiologi, Guru Besar Luar Biasa, oleh UI dengan pidato “Perkembangan Politik sebagai Penggerak Dinamik Pembangunan Ekonomi”. Isunya seputar soal sosial ekonomi masyarakat, plus fungsinya bagi pembangunan nasional.

Selo memang tidak menggunakan tradisi Marxisme ataupun pendekatan kritis turunannya. Sosiologi Selo masuk dalam pendekatan yang menekankan aspek sistem sosial, lengkap dengan fungsi-fungsinya; pendeknya aliran Talcott Parson. Jadi, orang kemungkinan berpikir, bagaimana mungkin dari tradisi itu akan mengkritik pemerintah? Apalagi Selo cukup konsisten mengabdi kepada pemerintahan.

Namun, orang sepertinya perlu menilik lagi sebuah cerita pada 1968. Sebuah forum seminar dari Yayasan mancanegara (Jerman Barat) jadi polemik. Pasalnya, dalam forum itu, Pak Selo mengatakan bahwa di Indonesia terdapat kasus korupsi, “juga di kalangan atas” (1995:213).

Kutipan itu sontak jadi bahan bagus buat pers. Pak Selo jadi bahan omongan karena dianggap membicarakan korupsi Orde Baru.

Berita Kompas, 25 November 1968, menuliskan: “Bahkan menurut Humas Kedjaksaan Agung, Presiden sendiri djuga menganggap isi pidato itu sangat penting – lebih2 karena diungkapkan dimuka suatu seminar jang serius. Djend. Soeharto telah meminta supaja Djaksa Agung menjtari data2 jang lebih lengkap dan terperintji langsung dari Prof Selo.”

“Pak Selo diapakan oleh pemerintah?” banyak orang bertanya pada Selo (1995:213). Padahal, tidak terjadi apa-apa. Apa yang diucapkan Selo soal kasus korupsi itu berkaca pada perubahan moral hubungan, termasuk dengan hadirnya birokrasi yang baru. Tak berbeda dengan cara ia melihat perubahan sosial di Yogyakarta.

Bahkan, setelah Pak Selo pensiun pun, ia tercatat tetap menjadi abdi negara. Pak Selo sempat diperbantukan menjadi Staf Ahli Menteri Sekretaris Negara, diperbantukan pada Wakil Presiden RI. Sempat pula ia menjadi saksi perubahan sosial selama reformasi terjadi di Indonesia. Bahkan, ia sempat membuat buku Kisah Perjuangan Reformasi (1999) dan Menuju Tata Indonesia Baru (2000), bersama murid dan koleganya. Karya-karya itu adalah bukti Pak Selo tetap setia melihat perubahan di masyarakat.

Pada 11 Juni 2003, Pak Selo meninggal di Jakarta. Akhirnya, ia menggenapi anekdotnya dahulu, “Ya saya juga meninggal nanti”.

Editor: Maulida Sri Handayani