tirto.id - “Saya tidak akan kawin selama-lamanya. Ibu tahu itu, bukan?”

Kalimat itu diucapkan Kartini saat ia berusia 16 tahun, dan sedang giat-giatnya kursus privat bahasa Inggris dan Prancis kepada Marie Ovink-Soer, istri asisten residen Jepara.

Kepada nyonya Ovink-Soer pula Kartini mengeluarkan segala keluh kesahnya. Ia bilang tidak ada lelaki Jawa di zaman itu yang benar-benar menjunjung martabat perempuan. Menurutnya, menikah hanya akan membunuh cita-citanya memerangi adat kolot yang mengakar dalam kehidupan bangsawan Jawa.

Sitisoemandari Soeroto dalam Kartini Sebuah Biografi (1979: hlm. 388) secara rinci menarasikan nasihat-nasihat Ovink-Soer kepada Kartini. Sang nyonya Belanda berujar bahwa akan tiba waktunya bagi Kartini menemukan pria yang senantiasa mendukung tujuan mulianya.

Untuk ukuran perempuan ningrat abad ke-19, Kartini memang terlambat kawin. Saat menikah pada 8 November 1903 dengan Bupati Rembang Raden Adipati Djojodiningrat, usia Kartini sudah menginjak 24 tahun.

Masa pingitannya pun termasuk cukup lama dibandingkan kakak dan adik-adiknya. Akibat berulang kali menolak menikah, masa pingitan Kartini sempat ditambah dari dua menjadi empat tahun. Lalu ditambah lagi menjadi total enam tahun. Demikian diuraikan Dri Arbaningsih dalam Kartini dari Sisi Lain: Melacak Pemikiran Kartini tentang Emansipasi “Bangsa” (2005: hlm. 30).

Enam tahun dalam pingitan laksana neraka buat Kartini. Namun di saat bersamaan, ia berhasil mengubah nasib malangnya menjadi kekuatan. Ia senantiasa menyemangati untuk pantang kendor dalam mendidik diri. Dari sinilah gagasan membuka sekolah gadis pertama tercetus di benaknya.

Memberontak dalam Pingitan

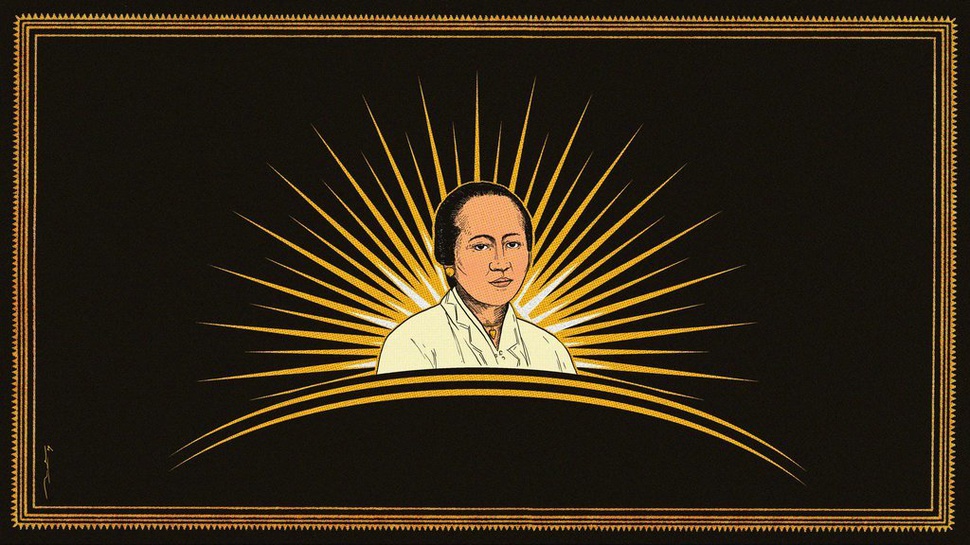

Kartini lahir di Mayong, Kabupaten Jepara, pada 21 April 1879. Saat itu, ayahnya, Raden Mas Adipati Ario Sosroningrat masih berstatus sebagai Wedana Mayong. Sementara ibunya yang bernama Mas Ayu Ngasirah merupakan putri seorang mandor pabrik gula.

Tiga tahun setelah kelahirannya, Sosroningrat menikah lagi dengan perempuan bangsawan yang menurut Solichin Salam dalam Kartini dalam Sejarah Nasional Indonesia (1983: hlm. 22), sifatnya sangat politis. Agar bisa menjadi Bupati Jepara, maka Sosroningrat dianjurkan untuk menikah dengan putri ningrat berdarah Madura bernama Raden Ayu Moerjam. Kehadiran Moerjam dengan sendirinya menggeser Ngasirah ke posisi selir (garwa ampil).

Dari sang Raden Ayu, Sosroningrat dikaruniai tiga orang anak perempuan. Sementara dari Ngasirah, ia memiliki sembilan orang anak laki-laki dan perempuan. Kartini merupakan anak ke-lima dan putri tertua kedua dari pernikahan pertama Sosroningrat.

Kartini menjadi anak paling sensitif di antara saudara-saudaranya. Pergaulan yang kaku dalam lingkungan Kabupaten akhirnya membentuk jiwa pemberontak dalam diri Kartini. Sitisoemandari menyebutnya sebagai gadis yang dewasa sebelum waktunya.

Sebelum masuk pingitan, Kartini bersama kedua adiknya, yakni Roekmini dan Kardinah, sempat berkunjung ke rumah keluarga Ovink yang menjabat asisten residen Jepara. Dalam setiap kunjungannya, Kartini berulang kali mengamati bagaimana suami istri Ovink berinteraksi satu sama lain layaknya kawan tanpa kehadiran pesaing lain.

Menurut Dri Arbaningsih, pada titik ini Kartini mulai kebingungan sehingga mempertanyakan status kedua ibunya. Dalam benaknya, Moerjam dan Ngasirah sama-sama berstatus istri sah Sosroningrat, tetapi tugas keduanya sangat berbeda. Malah tidak jarang, Kartini menyaksikan Ngasirah yang harus selalu menghamba kepada anak-anaknya sendiri.

“R.A. Moerjam bertugas di depan menerima tamu dan bersosiaisasi ke luar, sedangkan Mas Ayu Ngasirah bertugas di belakang sebagai ‘kepala’ urusan rumah tangga,” tulis Arbaningsih.

Ketika buku-buku bacaan mulai mengenalkannya pada liberalisme, nasib kedua perempuan itu menjadi teramat menyedihkan di mata Kartini. Atas kesadarannya sendiri, ia berangsur memusuhi poligami dan menanam kebencian terhadap adat feodal.

Pada 1892, di tahun-tahun awal masa pingitan, pemikiran progresif Kartini terus bertambah. Semakin banyak ia membaca, semakin dalam konflik dalam jiwanya.

Suatu hari, ia mengutarakan perasaan dan gagasannya dalam mengecam adat kolot kepada Soelastri, kakak perempuan tertuanya. Namun Soelastri yang sangat konservatif tidak bisa menerima pemikiran kartini. Ia dengan ketus menjawab, “Masa bodoh! Aku sih orang Jawa!”

Menurut Sitisoemandari, meski kejadian tersebut merenggangkan hubungan keduanya, namun Kartini tidak kapok. Ia bahkan berkali-kali kena damprat Slamet, kakak laki-laki tertuanya, akibat menolak berjalan jongkok dan menunduk saat bertemu saudara-saudaranya yang lebih tua.

Hanya Roekmini dan Kardinah yang memahami isi kepala dan hati Kartini. Bersama-sama mereka membaca dan mendiskusikan buku-buku tentang Revolusi Prancis dan sastra Eropa klasik.

Mereka bertiga juga belajar membatik dari Raden Ayu Moerjam. Pengetahuan seputar batik kemudian dituangkan Kartini ke dalam karangan De Batikkunst in Indië (Seni Batik di Hindia). Tulisan itu lantas dikirim ke Belanda bersama beberapa helai kain batik untuk diikutkan dalam Nationale Tentoonstelling voor Vrouwenarbeid (Pameran Karya Wanita) di Den Haag pada 1898.

Mendidik Bangsa, Mendidik Perempuan

Pada 2 Mei 1898, masa pingitannya berakhir dan ia bisa menghirup udara kebebasan. Salah satu karangannya yang berjudul Het Huwelijk Bij de Kodjas (Upacara Perkawinan Suku Koja) yang ditulis pada tahun 1895 langsung diterbitkan begitu ia keluar dari pingitan.

Tulisan-tulisan Kartini yang ditulis selama dalam masa pingitan terus menyembur keluar Kabupaten. Tulisan lainnya dimuat dalam majalah De Echo menggunakan nama samaran “Tiga Soedara”. Dari sinilah Kartini menjadi dikenal di kalangan kaum intelektual hingga mendapat perhatian dari redaktur De Locomotief, surat kabar terbesar di Hindia Belanda pada saat itu.

Di bawah bimbingan Marie Ovink-Soer, Kartini terus mengasah kemampuan menulisnya. Pada Mei 1899, tulisannya dimuat di Holandsche Lelie, majalah perempuan ternama di Belanda. Melalui majalah ini, Kartini berkenalan dengan aktivis perempuan bernama Stella M. Zeehandelaar.

Selain dengan Stella, ia juga bertukar surat dengan istri Direktur Departemen Pengajaran Hindia Belanda, Rosa Manuela Abendanon dan istri anggota Parlemen Belanda, Nellie van Kol. Selama empat tahun melakukan korespondensi seputar feminisme dan pergerakan perempuan di Eropa dengan sahabat-sahabat penanya, pemikiran Kartini tentang emansipasi orang Jawa pun semakin matang.

Ia percaya untuk memerangi adat feodal yang kolot harus dimulai dengan jalan memberikan pendidikan kepada perempuan Jawa. Becermin kepada kedua ibunya, Kartini menganggap pengaruh psikologis ibu kepada anak sangat penting dalam mendidik jiwa seseorang.

Jauh sebelum Ki Hajar Dewantara menunjuk pentingnya pelajaran budi pekerja, Kartini lebih dulu menaruh perhatian di bidang ini. Pemikirannya ia tuangkan dalam nota panjang setebal 19 halaman yang dikirimkan kepada Menteri Seberang Lautan Alexander Willem Frederik Idenburg dan Gubernur Jenderal Willem Rooseboom pada awal tahun 1903.

“Perempuan Jawa harus dididik, harus diberi pelajaran, harus turut serta dalam pekerjaan raksasa: pendidikan bangsa yang berjuta-juta,” tulis Kartini dalam satu petikan notanya.

Selama berbulan-bulan, nota Kartini tidak kunjung mendapat jawaban. Kendati demikian, ia dan adiknya Roekmini tidak patah arang. Mereka lantas berinisiatif mendirikan sekolah gadis di dalam benteng Kabupaten Jepara pada Juni 1903.

Sitisoemandari mencatat, pada awalnya sekolah anak perempuan pertama itu hanya memiliki lima orang murid. Satu bulan kemudian bertambah menjadi tujuh orang murid. Mereka datang dari lingkungan keluarga priayi Jepara. Bahkan, ada pula yang datang jauh dari Karimunjawa.

Kartini tidak sempat mengejar asa mendapatkan sertifikat guru di Batavia. Pada pertengahan Juli 1903, surat lamaran untuk dirinya yang datang dari Bupati Rembang, Raden Adipati Djojodiningrat, tiba-tiba mengejutkan seisi Kabupaten.

Kabar lamaran itu diberitahukan secara hati-hati oleh ayahnya, Sosroningrat. Meski demikian, Kartini tetap terkejut. Kepada Roekmini, ia sempat mengutarakan keluh kesahnya.

“Ah, mengapa harus ada penghalang lagi di jalanku. Ini sungguh aneh,” kata Roekmini menirukan kakaknya seperti dikutip Sitisoemandari (hlm. 337).

Sejak remaja, Kartini merasa posisi Raden Ayu bukan untuk dirinya. Ia enggan berakhir seperti ibu tirinya juga para Raden Ayu lain, apalagi ia harus menggantikan posisi istri ningrat sang bupati yang baru saja mangkat.

Namun, Kartini tidak punya pilihan lain. Dengan segenap pertimbangan, ia akhirnya mau menerima lamaran Djojodiningrat, seorang duda dengan tujuh anak dan tiga orang garwa ampil.

“Kartini ingin menaati kehendak ayahnya walaupun Bupati Rembang adalah seorang duda dengan beberapa anak, karena Kartini mengasihi ayahnya yang sudah lanjut usia dan sering sakit-sakitan,” kata Kardinah seperti dikutip oleh Cora Vreede-de Stuers dalam kumpulan tulisan Satu Abad Kartini (1990: hlm. 138).

Barangkali Kartini melihat sosok ayahnya dalam diri Bupati Rembang. Seperti Sosroningrat, Djojodiningrat tergolong laki-laki Jawa yang cukup modern. Ia setuju pada syarat-syarat yang diajukan Kartini sebelum menikah, yakni dalam kondisi apapun Djojodiningrat tidak boleh mengekang cita-cita Kartini mendirikan sekolah dan pusat kerajinan di Rembang.

“Bupati Rembang itu juga prihatin tentang kesejahteraan rakyatnya dan pernah menikmati pendidikan di Belanda maka ia menyetujui syarat Kartini,” lanjut Kardinah.

Pernikahan mereka berlangsung pada 8 November 1903. Tiga hari kemudian ia diboyong suaminya pulang ke Rembang. 11 bulan kemudian, yakni pada 17 September 1904, tepat hari ini 115 tahun silam, Kartini wafat setelah melahirkan.

Meski singkat, namun cita-cita Kartini memberikan pendidikan kepada perempuan terus berlanjut di Rembang. Tidak sekadar membuka pintu kesejahteraan kepada kaumnya, kepada nyonya Ovink-Soer Kartini juga mengaku “bermimpi menjadi ibu orang banyak.” Oleh karena itu, ia sempat bersedia mengasuh dan mendidik ketujuh anak dari para garwa ampil Djojodiningrat seperti anaknya sendiri.

Kepada Marie Ovink-Soer pula pada tahun 1903 seperti dikutip dalam Emansipasi: Surat-Surat Kepada Bangsanya, 1899-1904 (2017: hlm. 480), Kartini menulis:

“Sayap saya tidak akan dipotong; bahkan sebaliknya, akan menjadi lebih besar dan kuat sehingga saya kembangkan lebar-lebar.”

Editor: Irfan Teguh