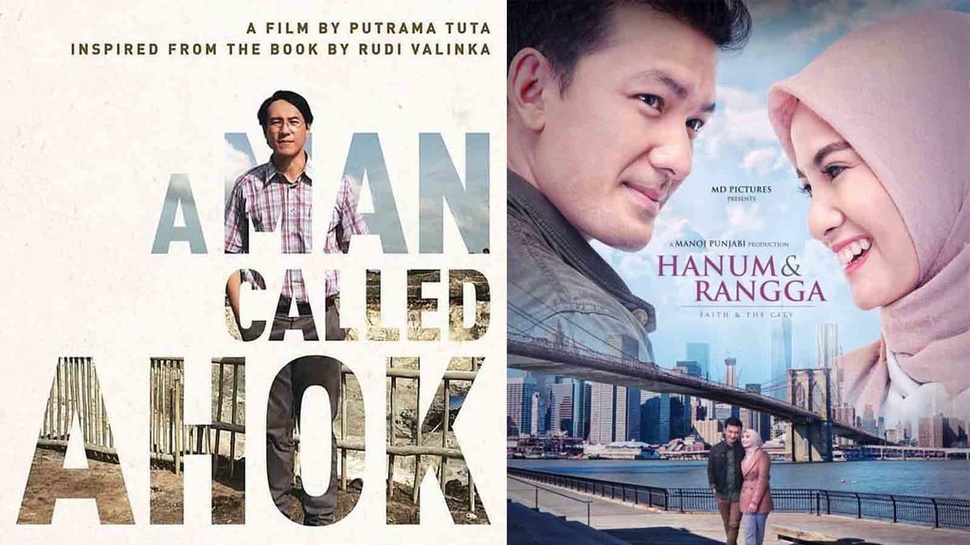

tirto.id - Film Hanum & Rangga yang diadaptasi dari kisah nyata Hanum Salsabiela Rais dan Rangga Almahendra dijadwalkan tayang pada 8 November 2018, berbarengan dengan pemutaran perdana A Man Called Ahok, film yang juga diangkat dari kisah mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama.

Dua film ini punya banyak kesamaan: sama-sama mengisahkan tokoh nyata; sama-sama bersumber dari buku (masing-masing Faith and The City karya Hanum dan buku A Man Called Ahok karya Rudi Valinka); sama-sama diangkat ke layar lebar; tampil di bulan yang sama; dan direncanakan diputar pada hari yang sama.

Dua tokoh utama dalam masing-masing film juga berseberangan secara politik. Ahok adalah mantan kolega politik dan berteman dekat dengan Joko Widodo. Sementara Hanum adalah anak Amien Rais, sosok yang dikenal kritis, bahkan nyinyir, terhadap Jokowi. Amien dekat dengan Prabowo Subianto dan mendukung pencalonannya dalam laga Pilpres 2019.

Hanum & Rangga sebetulnya bakal tayang pada 15 November 2018, tetapi dipercepat seminggu dari jadwal semula. Analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin, mengatakan bahwa keputusan untuk memajukan jadwal tayang sangat mungkin bermuatan politis: menjegal popularitas (film) Ahok.

Namun, produser Hanum & Rangga, Manoj Punjabi, menegaskan spekulasi tersebut terlalu liar. Menurut Manoj, pemajuan jadwal Hanum & Rangga lebih didasari faktor pemasaran; bahwa akan jauh lebih masuk akal apabila filmnya head to head dengan Ahok ketimbang dengan film-film Hollywood.

“Ini, kan, strategi marketing saya,” tegas Manoj kepada Tirto, Rabu (10/10).

Biopik dan Taktik

Politisasi film biografi bukan barang baru di Indonesia. Di bawah Orde Baru, film biografi sejalan dengan proyek militerisasi sejarah oleh ABRI melalui produksi buku-buku sejarah resmi serta monumen dan museum dengan tema militer. Beberapa biopik yang menonjol dalam periode ini adalah Pahlawan Goa Selarong (1972) tentang Pangeran Diponegoro, Tapak-tapak Kaki Monginsidi (1982), Raden Ajeng Kartini (1984), dan Tjoet Nja' Dhien (1988). Kecuali Raden Ajeng Kartini, tiga judul biopik tersebut adalah tentang tokoh-tokoh militer atau kombatan.

Seperti ditulis Budi Irawanto dalam Film, Ideologi & Militer (1999), biopik digunakan sebagai panggung militer (lebih tepatnya Soeharto) untuk menonjolkan sisi kepahlawanannya. Militer, dalam film-film propaganda bikinan Orde Baru, selalu ditempatkan pada sosok protagonis. Membela negara, rela berjuang, dan segala narasi heroik lainnya yang kerap dijumpai di buku pendidikan kewarganegaraan, ditampilkan dalam film-film militer Orde Baru.

Dua film yang dirujuk Film, Ideologi & Militer adalah Janur Kuning (1979) dan Serangan Fajar (1981). Janur Kuning merupakan film yang disutradarai Alam Rengga Surawidjaja dan diproduksi PT Metro 77, perusahaan film milik seorang pejabat senior di kepolisian. Perusahaan lain yang ikut mengongkosi Janur Kuning adalah PT Karya Mandiri kepunyaan Marsudi, mantan kolonel dan bekas tahanan politik yang dekat dengan Soeharto.

Serangan Fajar digarap Arifin C. Noer dan diproduksi oleh Pusat Produksi Film Negara (PPFN) yang saat itu dikepalai Brigjen G. Dwipayana, yang dikenal sebagai staf pribadi Soeharto dan kepala publikasi Istana Negara.

Kendati tak dimaksudkan sebagai biopik, baik Janur Kuning maupun Serangan Fajar sama-sama mengetengahkan peran Soeharto dalam melawan Belanda, sebelum dan saat pertempuran di Yogyakarta 1949—yang kemudian dikenal dengan Serangan Umum 1 Maret.

Ada alasan tersendiri mengapa penggalan Serangan Umum 1 Maret 1949 dijadikan fondasi kedua film tersebut. Pasalnya, mengutip beberapa publikasi tentang sejarah militer, SU 1 Maret dinilai jadi babak yang menentukan dalam sejarah perang kemerdekaan. Saking pentingnya, SESKOAD (Sekolah Komando Angkatan Darat), mempublikasikan buku Serangan Umum 1 Maret, Latar Belakang dan Pengaruhnya.

Pencapaian tertinggi Orde Baru di ranah sinema terlihat dalam film propaganda Pengkhianatan G30S/PKI (1984) yang disutradarai Arifin C. Noer. Film yang mengisahkan penculikan tujuh perwira militer pada 1 Oktober 1965 ini kemudian dipromosikan sebagai film sejarah. Pengkhianatan G30S/PKI wajib ditonton anak-anak sekolah dan ditayangkan tiap tanggal 30 September. Kendati bukan biopik, Pengkhianatan G30S/PKI menampilkan sosok Soeharto sebagai tokoh yang berperan menumpas para pelaku G30S.

Berubah Usai Reformasi

Dalam “2008-2013 Political Biopics: Adapting Leaders for a Time of Crisis” yang terbit di Journal of the European Institute for Communication and Culture (2017), Marta Frago menjelaskan bahwa pijakan utama biopik adalah sosok yang punya citra khas di mata publik. Namun, cara membungkus citra karakter dalam film bervariasi dari waktu ke waktu dan menggunakan pola naratif yang berbeda di setiap zaman.

Inilah yang juga terjadi dalam sinema Indonesia usai Orde Baru tumbang pada 1998. Sejarah tak lagi bisa dimonopoli Soeharto, Cendana, TNI, atau Golkar. Sejak itu, tren biopik pun bergeser. Biopik pasca-Orde Baru lebih sering mengangkat kisah warga sipil biasa yang menginspirasi penonton. Jika ada tokoh-tokoh politik, kisahnya dibuat sedemikian rupa sehingga tampil apolitis agar dekat dengan penonton.

“Selama Orde Baru, banyak karakter militer atau semi-militer. Sekarang, tema yang dipilih adalah tentang tokoh ormas-ormas penting, baik dalam arti memiliki banyak pendukung atau mampu mengumpulkan dana yang diperlukan untuk membuat film,” kata Eric Sasono, pengamat film, dalam laporan berjudul “Cinema, Candidates & Would-Be President” yang dipublikasikan The Jakarta Post (2014).

Pasca-1998, muncul film-film tentang tokoh terkemuka dari ormas dan kelompok keagamaan. Sang Pencerah (2010), misalnya, adalah film tentang KH. Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Sementara Sang Kiai (2013) mengisahkan KH. Hasyim Asyari, pendiri Nahdlatul Ulama. Setahun sebelum Sang Kiai, film Soegija yang menuturkan kisah Albertus Soegijapranata, uskup bumiputera pertama Indonesia. Pada 2013, Dirmawan Hatta menyutradari Optatissimus, sebuah biopik tentang Abraham Alex Tanuseputra, pendiri Gereja Bethany Indonesia.

Eric menambahkan muatan biopik pasca-Orde Baru banyak berubah, salah satunya, karena dorongan mengejar laba. Tak heran jika banyak biopik hari ini yang menambahkan kisah cinta, agama, kesuksesan, dan perjuangan hidup.

“Agama dulu relatif tidak menonjol dan muncul secara alami [misalnya] dalam adegan sholat selama hari biasa,” kata Eric. “Belakangan ini lantas menjadi bagian dari upaya penegasan identitas […] Terhubung erat dengan perubahan besar dalam identitas politik kita.”

Bubarnya Orde Baru juga melapangkan jalan bagi kemunculan film-film aktivis seperti Marsinah (2000), Gie (2005), dan Istirahatlah Kata-Kata (2015). Masing-masing film berkisah tentang Marsinah, aktivis buruh yang dibunuh pada era Orde Baru; Soe Hok Gie, aktivis angkatan '66; dan Wiji Thukul, aktivis buruh dan penyair yang hilang sejak 1998. Biopik aktivis ini pun bisa diperluas cakupannya hingga ke Tjokroaminoto (2013) dan Soekarno (2013), dua pahlawan nasional yang difilmkan sebagai aktivis anti-kolonial.

Ada pula film biografi mengetengahkan sosok politikus yang masih hidup dan beberapa di antaranya dirilis jelang tahun politik. Di antaranya adalah Jokowi (2013) tentang Joko Widodo, dan Dahlan (2014) tentang Dahlan Iskan. Meski bukan biopik, film tentang Ahok telah diproduksi dalam bentuk dokumenter pada 2009. Jelang pemilu 2014, partai Gerindra merilis dokumenter pendek di YouTube berjudul Sang Patriot yang mengisahkan perjalanan capres Prabowo Subianto.

Masih menurut “Cinema, Candidates & Would-Be President,” dengan pengecualian beberapa judul, film-film tersebut menggambarkan tokoh utamanya sebagai orang yang merakyat, lahir dari rakyat, dan sukses karena usaha keras. Produksi film dipegang oleh perusahaan swasta, tanpa melibatkan negara.

Apakah Hanum & RanggadanA Man Called Ahok akan mengawali pertarungan politik di bioskop jelang 2019?

Editor: Ivan Aulia Ahsan