tirto.id - Sayangnya, penghormatan terhadap guru kini semakin pudar. Murid tak segan melawan, demikian pula orangtua murid yang terkadang ringan tangan hanya karena masalah sepele.

Misalnya, kasus penganiayaan guru oleh murid dan orangtua murid terjadi di Makassar pada Agustus 2016 silam. Di tempat lain, seorang guru ditahan polisi layaknya residivis hanya karena mencubit atau menampar siswa, yang tak jarang dianggap kurang ajar. Karena guru hanya dianggap profesi pengganjal perut semata, maka tidak jarang muncul guru-guru dengan prilaku yang dinilai negatif di masyarakat.

Dulu Mereka Turunan Priyayi

Apa yang terjadi sekarang, tentu bertolak belakang dengan kebiasaan yang terjadi di masa-lalu. Pada zaman dulu, murid yang berpapasan dengan guru saja biasanya cium tangan, bahkan jika lewat di depan guru murid menunduk. Dua atau tiga dekade silam, murid sekolah dasar membiasakan mencium tangan guru ketika baru mulai belajar maupun pulang sekolah.

Rasa segan terhadap di guru di masa lalu tak lepas dari latar belakang sang guru. Di zaman kolonial, sekolah dasar dan lanjutan hanya bisa diakses keluarga priyayi atau bangsawan yang punya uang. Kelas priyayi adalah kelas yang sangat dihormati masyarakat jelata. Anak-anak priyayi atau bangsawan yang jadi guru jelas sangat dihormati. Tak hanya guru di sekolah, guru agama juga termasuk dihormati masyarakat.

Guru yang dihormati di zaman kolonial adalah lulusan Kweekschool atau sekolah guru. Untuk bisa masuk, seorang pemuda harus lulus sekolah dasar kolonial tujuh tahun dan sekolah yang mahal biayanya itu hanya bisa diakses anak-anak priyayi atau bangsawan. Jika pun bukan dari dua golongan yang dianggap tinggi itu, biasanya dari kalangan pedagang. Selain itu siswanya pun terpilih. Selama di kweekschool, mereka dibiasakan hidup disiplin dalam belajar dan hidup sehari-hari. Begitu lulus kweekschool, mereka akan diterima bekerja sebagai guru dengan gaji yang tergolong tinggi pada zaman itu. Dengan gaji tinggi, juga keturunan priyayi, rasa hormat masyarakat terhadap guru terjaga lagi.

Di zaman kolonial pun ada guru dengan gaji rendah. Mereka biasanya guru lulusan Normalschool atau Neutralschool. Mereka digaji lebih rendah. Wage Rudolf Supratman sang penggubah Indonesia Raya tak mau lama-lama jadi guru karena gajinya kala itu tergolong rendah. Namun image guru zaman kolonial adalah lulusan kweekschool, mereka yang bergaji rendah itu terlupakan.

Hanya Profesi Pengganjal Perut

Banyak yang tidak sadar, bahkan di kalangan guru sendiri, bahwa guru sejatinya bukan sekadar profesi, apalagi sekedar pengganjal perut. Mereka yang menjadikan guru sebagai sekedar profesi sering kali lalai pada tanggung jawab moral.

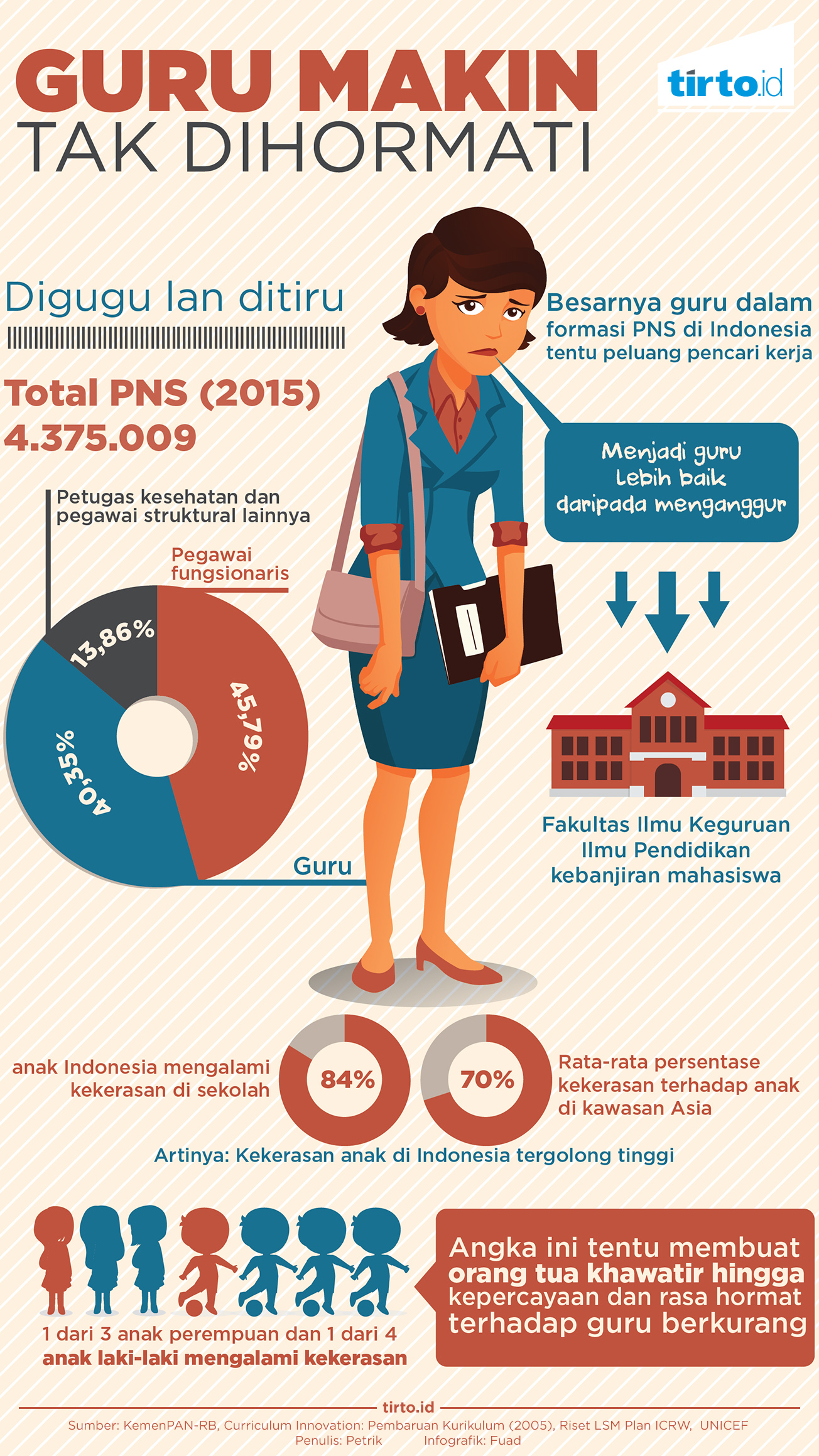

Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) tahun 2015, menyebutkan dari total Pegawai Negeri Sipil (PNS) 4.375.009 orang, 2.003.151 orang atau 45,79 persen di isi pegawai fungsionaris. lalu 1.765.410 orang atau 40,35 persen adalah guru. Sisanya 13,86 persen adalah petugas kesehatan dan pegawai strukturan lainnya.

Besarnya guru dalam formasi PNS di Indonesia tentu peluang pencari kerja untuk menjadi guru cukuplah tinggi. Tiap tahun selalu ada guru yang pensiun. Di tengah sulitnya mencari pekerjaan, muncul pemikiran di kalangan pencari kerja, menjadi guru lebih baik daripada menganggur. Tak heran jika Fakultas Ilmu Keguruan Ilmu Pendidikan atau bekas Institut Keguruan Ilmu Pendidikan kebanjiran mahasiswa. Sarjana non kependidikan pun banyak yang jadi guru, baik di sekolah swasta maupun di sekolah negeri.

Sejatinya, pendidikan di sekolah menciptakan kedekatan yang positif antara siswa dengan guru. Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, sejatinya guru wajib menciptakan suasana kekeluargaan dengan siswanya. Suka tidak suka, di sekolah guru adalah orang tua pelengkap. Guru sementara waktu mewakili peran orang di rumah ketika di sekolah.

Beda guru yang menjadikan guru profesi pengganjal perut semata dengan guru bermental pendidik biasanya bisa dirasakan siswa-siswa sekolah menengah atas. Guru yang menjadikan guru sekedar profesi bisa terlihat dari pendekatannya dengan siswa. Mereka biasanya bekerja hanya berdasar target materi saja, kurang bersosialisasi dengan siswanya, hanya muncul di dalam kelas saja, kurang memperhatikan masalah-masalah siswanya. Guru semacam ini biasanya kurang tak disukai. Jika pun dituruti siswanya, hanya karena siswanya tak mau membuat masalah.

“Profesi guru tidak lagi dipandang sebagai profesi yang berwibawa, dihormati, dan dituruti segala perkataannya, apalagi diteladani, melainkan dipandang sebagai penjual jasa lainnya, seperti dokter, pengacara, arsitek dan lain-lain, yang hubungan mereka sangat fungsional, bukan kemanusiaan. Dengan kata lain, guru sekarang bukan lagi profesi yang istimewa,” tulis Darmaningtyas dalam Pendidikan Rusak-rusakan (2005). Hal inilah sebab lain guru makin tidak dihormati. Hingga masyarakat akan menilai gelar Pahlawan Tanpa Tanda Jasa tak layak untuk guru macam ini.

Kekerasan di Sekolah

Interaksi di sekolah tak jarang memunculkan perselisihan. Tidak hanya guru yang mengalami kekerasan, murid terkadang juga mengalaminya. Kekerasan ini muncul manakala komunikasi tidak berjalan dengan baik antara siswa dan guru.

Meski kekerasan di sekolah sudah diharamkan, setidaknya selama beberapa tahun terakhir kekerasan di sekolah masih terjadi. Berdasar riset LSM Plan International dan International Center for Research on Women (ICRW) yang dirilis awal Maret 2015, sebanyak 84 persen anak Indonesia mengalami kekerasan di sekolah. Sementara, persentase kekerasan terhadap anak di kawasan Asia rata-rata hanya 70 persen. Artinya Indonesia tergolong tinggi.

Di tahun yang sama, menurut UNICEF, di Indonesia 1 dari 3 anak perempuan dan 1 dari 4 anak laki-laki mengalami kekerasan. Angka ini tentu bisa membuat orang tua khawatir hingga kepercayaan, juga rasa hormat, terhadap guru berkurang.

Saat ini guru dituntut lebih cerdas dalam bersikap, bukan kasar. Guru sebagai orang tua di sekolah harusnya bertanggung jawab menjaga anak-anak di sekolah. Kekerasan di masa kini bisa menjadikan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sekolah.

Penulis: Petrik Matanasi

Editor: Nurul Qomariyah Pramisti