tirto.id - “Bagi saya sendiri Sukarno orang besar, yang bisa melahirkan nasion tanpa meneteskan darah, dengan perang atau tidak. Tapi yang jelas Indonesia tanpa meneteskan darah. Itu karena Sukarno!”

Kata-kata bersayap itu diucapkan oleh Pramoedya Ananta Toer, sastrawan besar Indonesia asal Blora, dalam dokumenter Belanda yang disutradarai Bernie Ijdis tahun 1996 berjudul De Groote Postweg. Pramoedya mengucapkannya saat ia berkisah tentang Bandung—salah satu kota yang dilewati ruas Jalan Pos—dan Konferensi Asia Afrika, perhelatan politik lintas negara yang menjadi salah satu titik balik penting dalam sejarah dunia pasca-1945.

Pramoedya kembali mengulang penilaiannya itu dalam artikel “Sukarno” di majalah TIME Volume 154 no. 8, 23-30 Agustus 1999, “Sukarno adalah satu-satunya pemimpin Asia di era modern yang mampu mempersatukan rakyat dari begitu banyak latar belakang etnik, budaya, dan agama tanpa menumpahkan setetes darah. Bandingkan rekornya dengan Soeharto, penggantinya, yang membunuh atau memenjarakan ratusan ribu orang untuk mendirikan rezim Orde Baru.”

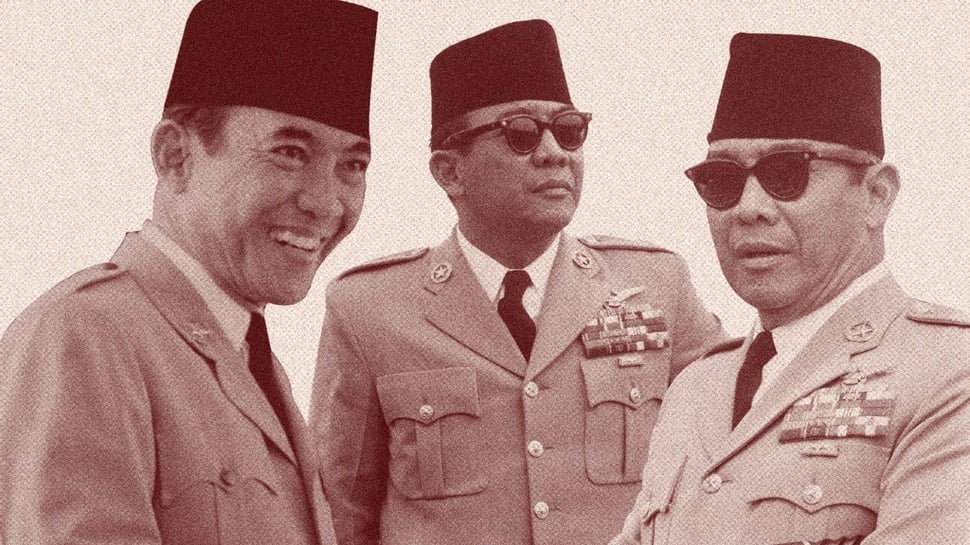

Sebagai eksponen dan salah satu penggerak dalam Angkatan 45, penilaian Pramoedya mengenai Sukarno dapat dikatakan hiperbolis, meski di dalamnya terdapat kebenaran sahih: Sukarno adalah seorang pemimpin besar yang pada 6 Juni 120 tahun lalu di sebuah rumah yang kini beralamat di Jalan Pandean IV nomor 40, Surabaya, melihat terang dunia pertama kalinya.

Kisah hidup Sukarno secara domestik sudah katam di ingatan kolektif kita. Bagaimana ia lahir dari keluarga guru yang ugahari; menempuh pendidikan dan menjadi satu dari insinyur-insinyur bumiputra pertama; merintis karier politik; diasingkan; menjadi proklamator dan presiden pertama republik; hingga riwayat penggulingannya yang taktis dikerjakan Angkatan Darat lewat rekayasa sidang istimewa MPRS—semua dapat kita telaah di berbagai buku. Jutaan kata biografi Sukarno pula sudah tersedia dalam berbagai bahasa. Tetapi, di antara keping-keping ingatan domestik itu, barangkali masih tersisa satu pertanyaan penting yang cenderung terlupakan,

“Siapa Sukarno dalam ingatan kita?”

Ingatan-ingatan domestik itu tidak salah memang. Terkadang ia dipenuhi fakta, interprestasi, serta angka-angka, yang selain memverifikasi kisah sejarah, juga membuat 69 tahun hidup Sukarno di dunia fana ini nyaris kehilangan sisi manusianya. Ketidakadilan membaca sejarah itu menjadi tidak terlalu mengherankan ketika ingatan kita terbukti disesaki dengan berbagai paradoks sejarah buatan Orde Baru, termasuk membias Sukarno muda dan Sukarno tua.

Penggambaran sejarah Orde Baru terhadap Sukarno muda (terkadang masih dieja Soekarno menurut ejaan Ophuijsen) amatlah simpatik. Sukarno digambarkan sebagai insinyur muda yang anti segala bentuk kemapanan dan jaminan hidup seorang arsitek dan memilih jalan hidup orator yang berloncatan dari satu alun-alun ke alun-alun lain untuk menyerukan kemerdekaan Indonesia. Heroisme yang ditimpakan atas diri Sukarno sang orator dipamungkasi dengan kisahnya yang rela diasingkan ke Ende dan Bengkulu.

Dahsyatnya, narasi sejarah yang sama sekonyong-konyong berbalik drastis saat menggambarkan Sukarno tua. Ia menjadi pecatur politik yang keblinger, diktator tua yang keranjingan berkuasa, dan berpesta pora padahal rakyatnya mati melarat. Ia juga dikisahkan melenggangkan jalan bagi kaum komunis untuk merebut kekuasaan dan berkhianat. Karena tindak-tanduk sembrono itu, Orde Baru yang datang wajib ditandai sorak-sorai.

Akan tetapi kembali ke persoalan pertama, “Siapa Sukarno dalam ingatan kita?” Jika menjawab dengan narasi sejarah buatan Orde Baru, maka susulan atas pertanyaan itu menjadi, “Adilkah menilai Sukarno demikian?”

Karenanya, 120 tahun sesudah kelahirannya, yang kita perlukan bukanlah mengenang lagi Sukarno sebagai orator; Sukarno sebagai orang besar; ataupun mengenang Sukarno dalam bingkai mitologi mesianistik lain. Kita hanya perlu mengenang Sukarno sebagai manusia, berikut kerapuhannya yang manusiawi.

Single Fighter Sepanjang Hayat

“Sukarno mempunyai kepribadian yang kompleks. Ia lahir berbintang Gemini, yang menurut pendapatnya sendiri, memberi corak beraneka warna pada kepribadian itu [....] Persoalannya kini bukan saja ‘siapa Sukarno’ tetapi juga ‘siapa sebenarnya kita dahulu dan siapa kita sekarang?’ Apa dulu kita yang munafik atau sekarang kita munafik? Apa kita semua bersifat gemini?” cecar Ong Hok Ham dalam pembukaan salah satu artikelnya “Sukarno: Mitos dan Realitas”. Artikel ini pertama kali terbit di jurnal PRISMA 8,Agustus 1977 ini kemudian dimuat ulang dalam buku Rakyat dan Negara (LP3ES—Pustaka Sinar Harapan, 1983).

Kepribadian kompleks Sukarno yang dilatari ke-gemini-an itu, terang Ong Hok Ham, berimplikasi pada watak yang kontras dalam diri Sukarno. “Aku bisa lemah lembut atau aku bisa rewel; keras bagai baja atau puitis penuh perasaan. Pribadiku merupakan perpaduan pikiran dan emosi [....] Aku menjebloskan musuh-musuh negara ke balik jeruji penjara, namun aku tidak tega membiarkan burung terkurung di dalam sangkar,” aku Sukarno dalam otobiografinya (Adams, 2014:22)

Implikasi lain dari kepribadian kompleks itu tidak saja menuntun Sukarno beralih dari pendidikan tekniknya menyeberang ke ranah politik, namun dalam etape berikutnya di alam perjuangan nonkooperasi, menyebabkan Sukarno tak ragu bersimpang jalan metode perjuangan dengan pemimpin politik sezaman, termasuk Sutan Sjahrir dan Mohammad Hatta. Pendirian Sukarno cenderung menghindari “politik kaderisasi” seperti yang digiatkan oleh Hatta dan Sjahrir di Pendidikan Nasional Indonesia (PNI Baru), karena baginya, kaderisasi sebagai jalan perjuangan nonagitasi dirasa terlalu elitis dan bertele-tele, selain dampak psikologis-massanya tidak sebesar politik agitasi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa praktik kaderisasi itu merupakan buah dari interaksi Hatta dan Sjahrir selama berkuliah di Belanda dan mengenal struktur kepartaian di sana. Hatta dan Sjahrir berdiri di lingkaran intelektual yang elitis. Sebaliknya, “Sukarno dikelilingi rekan-rekan Indonesia yang tidak memperhatikan politik atau oleh orang-orang yang jauh lebih rendah pendidikannya. Ciri khas Sukarno adalah bahwa ia selalu berdiri sendiri,” tukas Ong kemudian.

Persimpangan jalan antara Sukarno yang memilih jalan agitasi dan Hatta-Sjahrir yang menempuh metode pendidikan ternyata dipaksa berakhir dengan kehendak zaman. Jalan nonkooperasi tidak selamanya ampuh, lebih-lebih saat angin berganti dan militeris Jepang berhasil menduduki semua gugusan Hindia Belanda. Sukarno, yang menyebut Hatta “a man totally opposite to me in nature”, menangguhkan persimpangan jalan itu. Konsekuensinya jelas: mereka berdua dicap kolaborator dan hendak diadili ketika perang selesai.

Namun, kembali lagi ke atas. Sukarno adalah single fighter. Di belakangnya hanya ada cita-cita Indonesia Merdeka yang disemai sejak usia mudanya. “Nah, ketahuilah mengenai hal ini. Aku akan melakukan kerja sama sekalipun dengan setan yang terkutuk, jika hal itu membantu kemerdekaan negeriku,” tandas Sukarno mengenai pilihannya itu (2014, 227).

Egois yang Mengalah

Ketika kemerdekaan sudah di tangan, tidak serta-merta Sukarno sanggup berkata pada bangsanya, “Sudah cukup kuantar kalian ke pintu kemerdekaan,” seperti yang dikatakan Inggit Ganarsih kepada Sukarno saat memutuskan berpisah pada 1943, sesudah berumah tangga 20 tahun. Tentu akan dahsyatlah sejarah jika Sukarno memilih demikian. Akan tetapi, kata-kata itu tidak pernah keluar dari mulutnya.

Apakah kesediaan Sukarno menjadi presiden pertama itu semata dianggap kompensasi atas egoisme pribadinya yang diredam ketika berjuang, meringkuk di tahanan, dan dibuang? Kita tidak tahu. Tetapi satu yang dapat dibenarkan ialah egoisme dalam dirinya tak pernah dibuang, bahkan setelah menjadi kepala negara. “Aku memiliki ego. Itu kuakui. Tapi apakah seseorang tanpa ego bisa mempersatukan 10.000 pulau lebih menjadi satu bangsa?”

Ego besar yang diakui Sukarno itu, seperti gemini yang ia punya, memang terkadang dirasa kontras. Joesoef Isak, mantan wartawan harian Merdeka yang pernah mendekam 10 tahun (1968-1978) di Rutan Salemba, menjabarkan soal ini dalam pengantar “Sukarno + Demokrasi Terpimpin = Diktator?” untuk buku Liber Amicorum Bung Karno (2018).

Alih-alih memenangkan ego pribadinya, menurut Joesoef, Sukarno lebih banyak mengalah sepanjang waktu, termasuk dalam masa yang dinamakan “Demokrasi Terpimpin”, yang menurut Joesoef telah dipakai oleh orang-orang tak bertanggung jawab sebagai, “....suatu nama kolektif, sebuah verzamelnaam, istilah tempat dikumpulkan segala macam yang jelek untuk digantungkan pada leher Sukarno.”

Dalam pengantar Joesoef, sikap mengalah Sukarno dimulai sejak Republik Indonesia baru berumur tiga bulan, yaitu mengubah kabinet presidensial yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi kabinet parlementer. Walau bertentangan dengan konstitusi, Sukarno melepaskan kabinet presidensial yang ia emban selama tiga bulan demi demokrasi liberal—yang ia tentang mati-matian sejak lama. Pesta demokrasi liberal ini, kemudian dicatat sejarah sebagai periode tarik-ulur yang hanya berisikan kekacauan, di mana 16 kabinet silih berganti dalam 12 tahun sejak Kabinet Sjahrir I hingga Kabinet Djuanda!

Adakah Dekret 5 Juli 1959 adalah desakan pribadi Sukarno yang merasa lelah memendam ego selama belasan tahun? Lagi-lagi bukan. Penggerak utama Demokrasi Terpimpin tiada lain adalah Angkatan Darat—pihak yang sama yang menuntut pembubaran parlemen pada 1952 dan yang kemudian menempatkan perwira-perwira tinggi sebagai direktur utama perusahaan-perusahaan negara hasil nasionalisasi 1957.

Selanjutnya, seperti sejarah bertutur, Demokrasi Terpimpin tak ubahnya suatu tatanan opresif bersendi komando teritorial dan darurat perang, di mana kebebasan diberangus dan setiap tetes keringat harus bersesuaian dengan mau pemerintah. Praktik ini terang diametral dengan konsep Demokrasi Terpimpin anggitan Sukarno. Karenanya, tanpa tedeng aling-aling, Joesoef menyeru, “Yang berjalan dalam praktek adalah demokrasi terpimpin yang otoriter dan represif, demokrasi terpimpin konsep Angkatan Darat yang memakai label ‘Sukarno’ [....] Demokrasi Terpimpin yang otoriter dan represif itu sekarang memakai nama baru ‘Demokrasi Pancasila’!” (Isak, 2018, xxiii).

Lantas, tepatkah ingatan kita selama ini, yang dibentuk narasi Orde Baru bahwa “Demokrasi Terpimpin” adalah periode kegagalan Indonesia yang dilatari egosentrisme Sukarno yang dituding “hendak berkuasa seumur hidup”? Joesoef membantu kita menjawab pertanyaan ini: “Kita semua tahu Demokrasi Barat sempat praktek dan hidup satu abad lebih sebelum dia mantap dan mapan. Tetapi Demokrasi Terpimpinnya Sukarno yang masih bayi merah dan dibantai pula dalam pembunuhan massal, oleh para ‘pakar demokrasi’ diharapkan sudah bisa memberi hasil instan seperti orang menyedu kopi tubruk!”

Dan Sukarno sekali lagi mengalah ketika ia menumbalkan diri agar perang saudara tidak pecah antara KOSTRAD yang bermanuver meringkus pendukung politik Sukarno dengan gabungan Pasukan Gerak Tjepat (PGT) Angkatan Udara dan KKO Angkatan Laut yang masih setia bulat pada Sukarno selaku Panglima Tertinggi ABRI. Detik-detik mundurnya Sukarno inilah yang diistilahkan Sitor Situmorang—sastrawan dan mantan Ketua Lembaga Kebudayaan Nasional—sebagai “moment of truth” Sukarno: saat dimana Sukarno berada dalam totalitas “sesukarno-sukarnonya”, yakni memilih dirinya hancur daripada bangsanya terperosok dalam pertumpahan darah.

Kesepian yang Mematikan

Mengakhiri ontran-ontran politik dengan pelengseran paksa pada 12 Maret 1967, Sukarno kini benar-benar tinggal pariah. Ia diperintahkan agar keluar dari Istana Bogor sebelum ditetapkan sebagai tahanan politik dengan tuduhan yang tak main-main: terlibat G30S. Ditetapkan sebagai tahanan kota di kediaman pribadinya di Batu Tulis, Bogor, atas alasan kesehatan, Sukarno meminta lewat surat agar dipindahkan ke Jakarta. Kali ini, permintaannya dikabulkan.

Akhir hidup sebagai paria ini tentu tidak pernah terlintas dalam bayangan Sukarno, yang sejak muda telah menggarisi hidup hanya untuk rakyatnya. Tak jauh berbeda dengan kisah Raja Alfonso XIII dari Spanyol yang digulingkan dari tahtanya pada 1931, sesudah 45 tahun mengemban jabatan raja. Bukan saja perkara lama waktu memimpin, melainkan distorsi psikis yang berdampak pada keterasingan diri sendiri. Alfonso XIII—yang telah berkuasa sejak lahir, karena ayahnya meninggal ketika ia dikandung—sendiri meninggal pada usia 55 tahun di Italia, negeri pengasingannya.

Sebab keterasingan itu kita temukan secara paralel antara Alfonso XIII dan Sukarno. Keduanya harus “belajar hidup” sebagai pribadi yang liyan, yang tidak mereka temui dalam kurun berpuluh tahun kala berjuang maupun memimpin, dalam usia yang tidak lagi muda. Khusus Sukarno, pribadinya yang terbentuk sejak 1918 adalah sosok yang hidup di tengah rakyat. Darah Sukarno adalah cinta dari rakyatnya dan ketika darah itu ditumbas sama sekali, Sukarno sudah lumpuh tak berdaya.

Layanan kesehatan yang tidak memadai untuk menjamin perawatan ginjal Sukarno yang tak lagi berfungsi normal—selain karena obat-obatan yang turut dibuang aparat ketika Sukarno ditendang keluar dari Istana Bogor—diperparah dengan larangan Sukarno untuk bertemu dengan rakyatnya, tatap muka atau melalui surat kabar sekalipun. Kenyataan yang memaksa seorang yang dinamis dan energik untuk “belajar hidup” dalam kesepian di Wisma Yaso ini yang tidak kurang merupakan katalis ajal Sukarno, yang tubuhnya kian ringsek dibalap komplikasi ginjal.

Sebagai manusia rapuh yang dibunuh luar dalam, Sukarno untuk terakhir kali mengalah. Sekali ini pada maut, yang menjemputnya di ranjang Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto, 21 Juni 1970—lima belas hari sesudah ulang tahunnya ke-69—sebagai tahanan politik G30S. Pada perlayatan di Wisma Yaso, penguasa mengizinkan rakyat menjenguknya kembali. Tetapi bagi Sukarno yang sudah membujur kaku, hujan air mata dan doa itu tentulah tak akan dijawabnya, apalagi menghidupkannya.

Editor: Windu Jusuf