tirto.id - "Ma, asosiasi itu artinya apa?" tanya saya—pada awal masa SD di tahun 1990-an—kepada Ibu setelah menemukan kata tersebut dari sebuah komik. Ibu saya yang tengah sibuk memasak tampak kerepotan menjawab pertanyaan saya, plus kala itu dia sulit membahasakan dengan sederhana maksud kata yang saya tanyakan. Saya lantas beranjak ke ruang depan seperti imbauannya, mencari kamus Bahasa Indonesia di rak buku dan mencari arti kata asosiasi.

Lari ke dua dekade berikutnya, saya tengah berada di mobil sepupu laki-laki saya yang usianya lebih tua delapan tahun. Sementara dia menyetir dan saya duduk di sampingnya, anak perempuan sepupu saya yang berumur 10 duduk di bangku belakang dan menunduk sepanjang perjalanan. Ia sedang asyik menonton beberapa video klip Katy Perry di Youtube menggunakan komputer tabletnya. Iseng saya tanyai dia, “Mel, kamu tahu lirik lagu yang lagi kamu dengerin sama artinya?" "Tahu, kok, Tante. Kan gampang, tinggal search di Google, terus liat terjemahannya,” tuturnya.

Baca juga: Revolusi Gaya Menonton ala Gen Z

Melihat anak-anak menggunakan gawai dewasa ini bukanlah hal yang "wah" lagi, baik itu di perkotaan maupun di perdesaan. Kebiasaan ini tidak lahir dengan sendirinya, melainkan ada peran orangtua atau keluarga yang memperkenalkan mereka kepada teknologi informasi terkini.

Anak-anak yang sepantaran keponakan saya dikenal dengan sebutan generasi Z, keturunan atau adik-adik generasi Y atau milenial—yang kini, paling muda berusia 23 dan yang tertua berusia 36 atau 37. Sementara, anak-anak yang dilahirkan generasi milenial pasca 2010 disebut dengan generasi Alfa.

Baca juga

- Tirto Visual Report: Masa Depan di Tangan Generasi Z

- Habis Milenial dan Generasi Z, Terbitlah Generasi Alfa

Pergeseran Pola Asuh dari Generasi Pendahulu

Tiap generasi memiliki pola asuh yang berbeda. Termasuk generasi milenial yang kini memiliki pola asuh yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Para orangtua pada generasi pendahulu milenial dinilai cenderung fokus berlebihan terhadap anak dan punya peran besar dalam menentukan masa depan atau hal-hal yang dikonsumsi keturunan mereka. Dalam Adweek tertera, milenial dibesarkan oleh orangtua yang mengadopsi gaya helicopter parenting. Orangtua mereka akan berupaya sedemikian rupa untuk dapat mengawasi tindak-tanduk si anak dan "membungkus" mereka dari macam-macam hal-hal yang dianggap menjatuhkan si anak. Pola pengasuhan helicopter parenting ternyata memiliki sejumlah konsekuensi negatif. Saat dewasa, tidak sedikit milenial yang mendapati kerumitan dalam ruang profesional dan kehidupan secara general.

Lain halnya dengan pola asuh milenial. Dengan adanya aneka macam pola asuh alternatif yang disajikan di media-media massa konvensional dan digital saat ini, pakem-pakem dalam membesarkan anak pun bergeser. Pun demikian dengan keterlibatan penuh orangtua dalam hidup anak, khususnya mereka yang masih duduk di bangku pendidikan dasar atau masih remaja. Gaya mendikte para orangtua dari milenial ditinggalkan. Kini, kolaborasi dengan anak menjadi tren dalam mengasuh anak bagi kaum milenial.

“Kalau mainan, saya membiarkan anak memilih sesuai kesenangannya,” ujar Nurvina Alifa (27), ibu dari Bilal (2) yang berdomisili di Depok. Pemberian kesempatan bagi anak untuk terlibat dalam pemilihan hal-hal kebutuhannya juga diutarakan oleh Heri Purwoko (34) yang juga berdomisili di kota yang sama. Ayah tiga anak ini mengaku sering mendengarkan dan bernegosiasi dengan anak untuk banyak hal yang akan mereka lakukan. Inilah menurut Heri yang menjadi perbedaan dibanding pola asuh orangtuanya dulu.

Sehubungan dengan pergeseran cara mendidik anak dibanding generasi orangtuanya, perempuan yang akrab disapa Vivin ini juga mengatakan bahwa dirinya lebih membebaskan anak untuk mengeksplorasi hal-hal di sekitar. “Saya juga cenderung jarang bilang 'jangan', sih,” ujar ibu rumah tangga ini.

Pada masa generasi X, jamak ditemukan orangtua yang langsung memarahi anaknya saat berbuat salah, tanpa mau tahu terlebih dahulu penjelasan dari si anak dan melakukan pendekatan lain supaya anak jera. Kini, milenial punya pendekatan lain saat mendapati anak berbuat salah. Kepada Tirto, Yani Permatasari (28), dosen Akuntansi Universitas Airlangga yang baru dikaruniai buah hati 19 bulan silam, mengungkapkan opininya tentang cara mengasuh anaknya kelak, “Prinsip saya, saat anak berbuat salah, saya akan memberikan pemahaman kepadanya, bukan langsung memarahinya.”

Cara pandang orangtua milenial terhadap anaknya pun tidak selamanya hierarkis. Hal ini dinyatakan Esha Tegar Putra (32), ayah dari Dendang Jarek Samato (3), “Saya menganggap putri saya sebagai teman, istri saya pun bilang demikian sejak awal. Kami juga mengajarkan putri kami komplain kalau-kalau ada sesuatu yang tidak sesuai keinginan atau pemikirannya.”

Ada satu pengalaman menarik tentang pergeseran keyakinan dalam memperlakukan anak yang disampaikan Esha. Laki-laki yang tengah melanjutkan studi master bidang Susastra ini mengatakan bahwa ia sering menaikkan Dendang ke pundaknya, lantas putrinya itu memegang kepalanya. Bagi orangtua-orangtua generasi pendahulu di sekitar Esha, hal ini adalah suatu pamali. “Orang-orang bilang, nanti anak saya bakal suka melawan orangtua karena suka saya gendong begitu. Padahal, itu hanya buat seru-seruan saja untuk kami. Tidak jarang saya diperingatkan sama tetangga untuk tidak membiarkan anak memegangi kepala saya waktu digendong,” jelasnya.

Mengacu pada Internet

Kemunculan internet dalam kehidupan generasi milenial berperan besar terhadap gaya hidup mereka, mulai dari pilihan sumber informasi utama sampai bagaimana mereka menghabiskan pendapatannya. Vivin, Heri, dan Esha mengatakan bahwa internet mengambil porsi besar dalam sumber referensi mereka untuk mengasuh anak.

“Istri sering browsing kalau anak ada gejala sakit atau semacamnya. Kami juga cari tahu dari internet soal cara menghadapi anak. Karena kami yakin bahwa setiap anak itu unik, referensi yang kami dapat dari sana ya sebatas untuk mengetahui. Penerapan tetap pakai cara kami,” aku Esha.

Sementara terkait belanja kebutuhan anak, Esha berujar bahwa istrinya sering memesan pakaian anak via internet, beberapa di antaranya dari luar negeri. “Alasannya lucu kata istri saya. Contohnya baju lebah yang dipakai putri saya ini,” katanya seraya menunjukkan kepada Tirto gambar Dendang di akun Instagramnya, “mungkin juga karena anak saya perempuan, jadi istri saya senang mendandani dia dengan pakaian lucu seperti itu.” Perilaku serupa istri Esha pun dinyatakan Yani, “Saya membeli kebutuhan anak 80% dari online shop. Soalnya, dari segi harga berbeda cukup jauh, plus ada program ongkos kirim gratis. Sebelum membeli, saya selalu mencari info terkait produk dengan melihat ulasan di internet sembari bertanya kepada orang-orang terdekat.” Sedangkan menurut Vivin yang juga lebih banyak berbelanja kebutuhan anak di online shop, pilihannya ini diambil atas dasar efisiensi waktu.

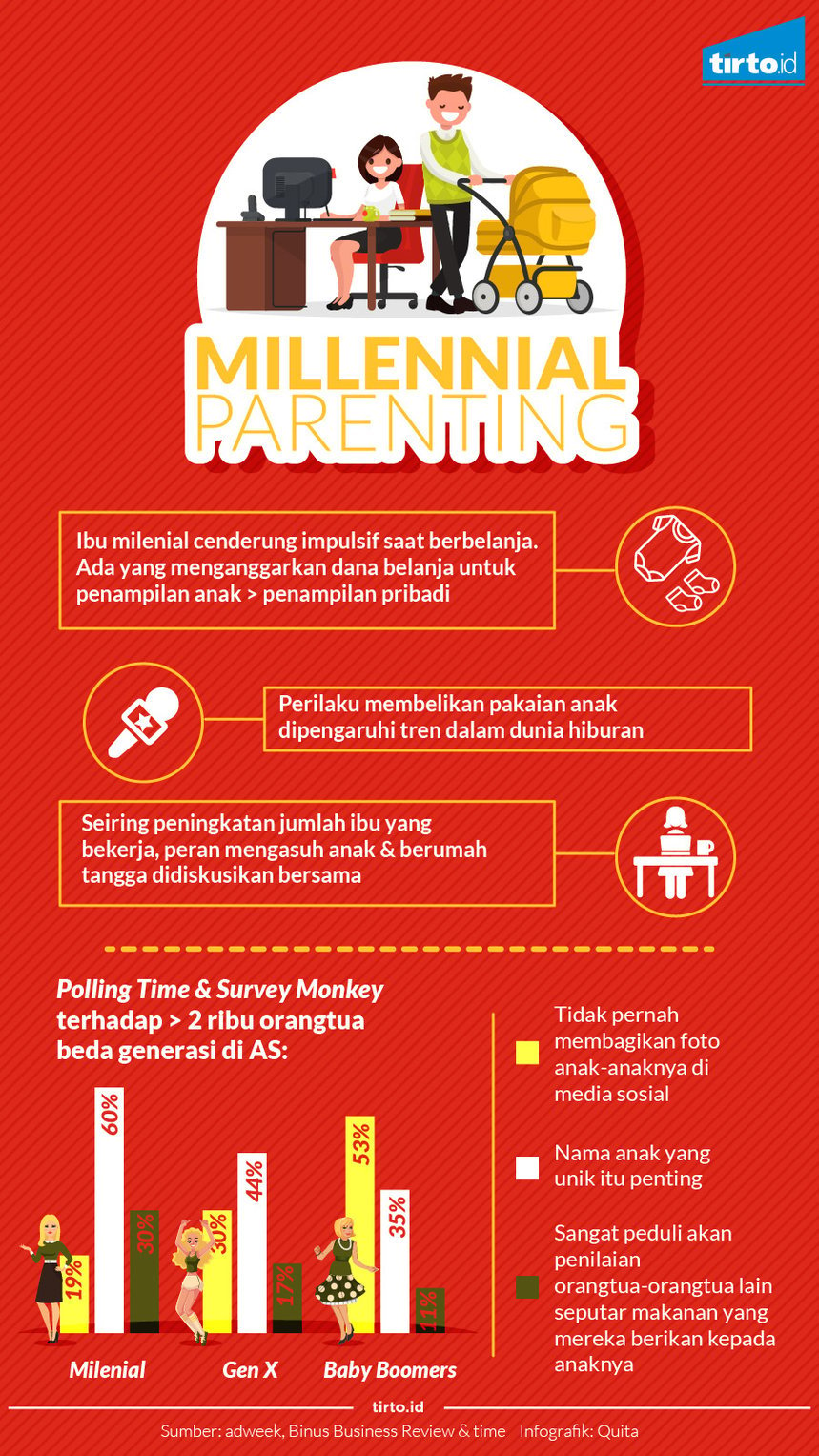

Informasi dari internet semacam tren fashion terkini memang menjadi salah satu acuan ibu-ibu milenial Indonesia ketika membeli produk anak. Dalam studi yang dimuat di Binus Business Review (2015) dipaparkan, perilaku membelikan pakaian anak dipengaruhi tren dalam dunia hiburan. Misalnya, ketika sedang ada demam drama Korea, ibu milenial ingin membelikan pakaian sesuai tren Korean wave untuk anaknya. Di samping itu, temuan di sana juga menunjukkan bahwa ibu-ibu milenial memiliki kecenderungan pembelian barang-barang secara impulsif. Ada yang lebih menganggarkan dana belanja kebutuhan penampilan anak lebih banyak dibanding untuk kebutuhan penampilan pribadi.

Pilihan Pendidikan untuk Anak

Bicara soal pilihan pendidikan, narasumber-narasumber yang diwawancarai Tirto memberikan jawaban beragam. Esha dan Yani misalnya, lebih memilih sekolah berbasis agama. “Pengetahuan agama adalah hal fundamental bagi saya. Namun, saya juga tidak sembarang memilih sekolah berbasis agama (Islam). Saya akan melakukan survei terlebih dahulu untuk memastikan bahwa sekolah tersebut merupakan sekolah terbaik bagi anak saya,” jelas Yani.

Bagi Esha dan istri yang berdomisili di Padang, Sumatra Barat, nilai agama merupakan nilai yang lekat dalam keseharian mereka. Dulu, institusi tradisional yang mengajarkan agama masih jamak ditemukan semasa Esha kanak-kanak, berbeda dengan situasi masa kini, khususnya di perkotaan. Karena itulah, keluarga Esha meyakini bahwa menyekolahkan anak di Al-Azhar kelak menjadi solusi untuk belajar agama sejak dini. “Tapi nanti kalau sudah SMP atau SMA, terserah dia mau sekolah di mana,” ucap penulis buku puisi Sarinah ini.

Berbeda halnya dengan opini Vivin. Ia justru ingin anaknya nanti bersekolah di tempat yang menekankan pluralisme dan non-afiliasi agama. “Biar dari kecil, teman-teman anak saya beragam dari segi kelas sosial, suku, agama, dan sebagainya. Jadi, kemungkinan akan kami masukkan ke sekolah negeri,” jabarnya. Heri pun punya pendapat sendiri. Ia memilih sekolah yang baik dari sisi kurikulum, guru, dan konsep pembelajarannya. Saat ini, anaknya yang pertama duduk di kelas 4 SD di sekolah yang menekankan pendidikan karakter, fun active learning, dan bilingual. Sementara anak kedua dan ketiganya masih berstatus siswa PAUD.

Variasi pilihan orangtua milenial tidak lepas dari banyaknya informasi yang diperoleh dari sekitar. Saran dari keluarga atau teman memang masih memegang peran penting, tetapi untuk detail ulasan sekolah atau fasilitas yang bisa dinikmati anak di tempat belajarnya nanti didapatkan dari sumber-sumber digital yang dengan mudah bisa diakses di mana pun dan kapan pun.

Baca juga Orangtua Korbankan Kepentingan Dirinya demi Pendidikan Anak

Permainan Tradisional untuk Anak, Belum Usang untuk Diajarkan

Anak-anak orangtua milenial yang Tirto wawancarai memang sudah mengenal gawai pada usia relatif dini. Bisa untuk urusan mengerjakan tugas sekolah, menonton video, berkomunikasi dengan keluarga, atau bermain gim. Walau begitu, tidak semuanya alpa memperkenalkan permainan tradisional.

Anak-anak Heri misalnya, masih akrab terhadap permainan congklak atau petak umpet. Permainan dan lagu tradisional juga diperkenalkan Yani kepada anaknya. Alasannya sederhana, supaya wawasan anak terbuka dan meningkatkan kemampuan motorik anak.

Di lingkungan tempat tinggal Esha pun permainan tradisional belum ditinggalkan. Anak-anak di daerahnya masih mengenal permainan kelereng, layang-layang, patok lele, congklak, dan lain sebagainya. Beberapa kerap ditemukan sehari-hari, tetapi yang lainnya, seperti layang-layang, bersifat 'musiman' menurut Esha.

Baca juga Asa Permainan Tradisional Sebelum Punah

Penulis: Patresia Kirnandita

Editor: Nurul Qomariyah Pramisti