tirto.id - Kata seorang bijak, kesabaran orang itu ada batasnya. Rumus ini diamini banyak orang, selaras dengan apa yang dirasakan trio sekawan Michael Boston (David Herman), Samir Nagheenanajar (Ajay Naidu), dan Peter Gibbons (Ron Livingston). Mereka memutuskan pergi meninggalkan kantor yang telah menyiksanya selama beberapa tahun terakhir, kombinasi dari pekerjaan yang tak mereka sukai plus bos yang brengseknya minta ampun.

Tetapi ketiganya tak sembarangan resign. Peter menjadi otak di belakang aksi memanipulasi sistem keuangan perusahaan sehingga ketiganya bisa meretas duit si bos tanpa ketahuan. Setelah sukses melaksanakan aksi, ketiganya pulang dengan tawa penuh kemenangan. Dan kebahagiaan itu makin lengkap kala Peter membeberkan kejutan: ia menculik sebuah benda yang akan ketiganya hajar sampai puas di sebuah tanah lapang tak berpenghuni.

Benda yang disimpan di bagasi belakang itu tak lain dan tak bukan adalah mesin fotokopi kantor. Mesin bobrok yang selama beberapa minggu belakangan sukses menaikkan tensi darah Michael. Ia juga yang paling semangat memukuli si mesin dengan sebatang tongkat baseball, menendangnya sampai hancur, dan memukulinya dengan tangan kosong. Peter dan Samir hingga perlu menyeretnya pulang, seakan sedang melerai Michael dari sebuah perkelahian sungguhan.

Adegan dalam film Office Space (1999) itu menjadi sangat ikonik sebab representatif untuk menggambarkan apa yang dirasakan para pekerja kantoran baik di Amerika Serikat maupun di negara-negara lain. Sejumlah kritikus memberikan pujian bagi adegan itu dan film secara keseluruhan sebagai “komedi yang sederhana tetapi sukses menyalurkan hasrat pekerja kantor sedunia”.

Beberapa elemen yang disindir Office Space: rutinitas kantor yang menjemukan, pimpinan yang terlalu bossy, beban kerja yang menumpuk terlalu tinggi, hingga jam kantor yang kelewat panjang, sukses membuat para pekerja sebagai korban terburuk. Mereka rentan terpapar stres serta depresi yang kemudian disalurkan dengan cara mengamuk di tempat kerja. Mengorbankan benda-benda kantor hingga rekan seprofesi.

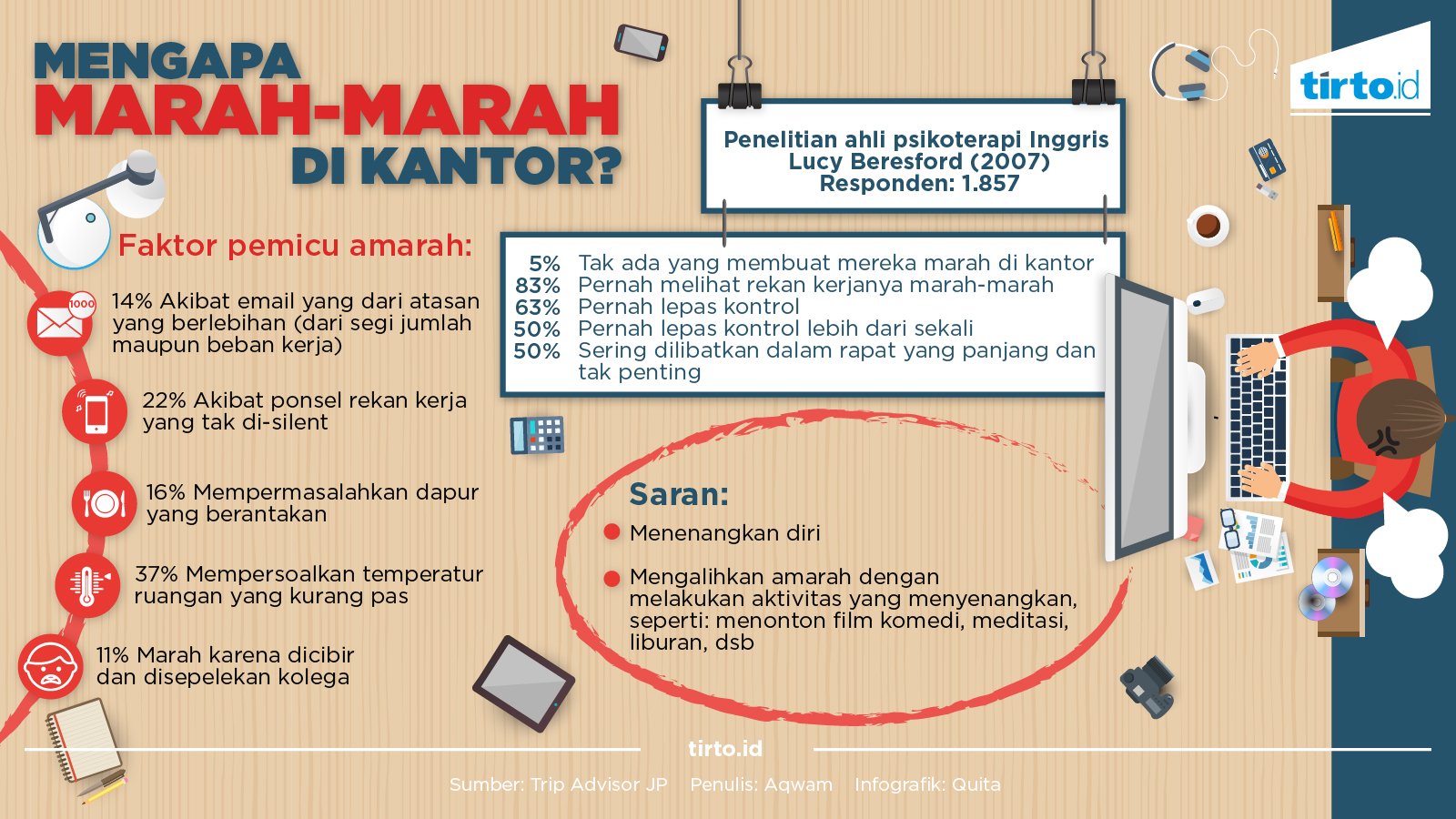

Dalam ulasan Allison Birrane, jurnalis BBC, fenomena ini mencuat (lebih tepatnya: trennya meningkat) sejak awal dekade 2000-an hingga sekarang. Hasil penelitian Lucy Beresford di tahun 2007 yang dimuat di laman Canon Europe juga masih relevan untuk mengkaji sejumlah pertanyaan penting: apa yang menyebabkan seorang pekerja kantor cenderung mudah mengamuk dan bersikap destruktif? Berapa persentasenya dari mereka yang mengamuk dibandingkan dengan yang mampu menahan emosi?

Lucy, selaku ahli psikoterapi asal Inggris, menjalankan penelitiannya dengan melibatkan 1.857 pekerja kantor. Dalam pengantarnya, ia memaparkan bahwa secara alamiah manusia memang tak suka dikontrol, dan keyakinan ini membesar saat orang sudah dewasa. Sebanyak 88 persen responden Lucy adalah para pekerja kantor dari level manajemen menengah hingga ke bawah, dan mereka adalah orang-orang yang paling merasa dikontrol, sehingga level stresnya juga lebih tinggi,

Hasilnya didapat angka 5 persen saja untuk responden yang merasa bahwa tak ada yang membuat mereka marah di tempat kerja. Sebanyak 83 persen pernah melihat rekan kerjanya marah-marah di tempat kerja. Sementara 63 persen dari responden mengakui pernah lepas kontrol di mana 50 persennya mengaku pernah lepas kendali lebih dari sekali.

Banyak Jalan Menuju Emosi

Kembali ke soal kontrol, para pekerja kantoran memiliki tuntutan untuk bisa bekerja dengan efektif. Tak pelak, mereka mesti memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin sebab ingin menyelesaikan target sesuai deadline. Sayang, terkadang manajemen perusahaan tak memahaminya dengan baik. Mereka justru melibatkan para pekerja dengan pertemuan-pertemuan berdurasi panjang, melelahkan, dan tak memiliki tujuan yang jelas.

Mereka yang menderita perasaan tersebut cukup besar persentasenya, yakni mencapai 50 persen. Pertemuan-pertemuan tak produktif itu, menurut Lucy, membangkitkan lagi memori di alam bawah sadar para pekerja bahwa mereka tak mampu mengontrol waktunya sendiri, bahkan demi memenuhi target.

Lucy mengutip Sigmund Freud bahwa manusia menghabiskan waktu dalam hidupnya untuk menghilangkan ketegangan dan ketidaknyamanan agar perasaan kembali statis/puas. Ketika lapar, manusia akan berusaha keras untuk menghilangkan rasa itu dengan jalan mencari makan. Bayi menangis saat ada yang ia rasa tak nyaman. Begitu pun pekerja kantor.

Ketidaknyamanan muncul saat ekuilibrium kerjanya terganggu, baik dari faktor eksternal maupun internal. Faktor-faktor eksternal itu bisa beragam. Sebanyak 14 persen responden Lucy menjawab email dari atasan yang berlebihan (baik dari segi jumlah maupun beban kerja), 22 persen akibat ponsel rekan kerja yang tak di-silent, 16 persen mempermasalahkan dapur yang berantakan, dan 37 persennya bahkan mempersoalkan temperatur ruangan yang kurang pas. Sejumlah resonden lain sebanyak 11 persen marah atas persoalan komunikasi klasik: dicibir kolega.

Para pekerja juga akan marah jika manajemen tak mengurus mereka dengan baik, baik dari segi finansial (misal, ketepatan membayar gaji) atau pelayanan asuransi yang menjadi hak pekerja. Dalam ilustrasi Lucy, pondasi pemikirannya adalah “Saya bekerja untuk kamu, sehingga kamu juga mesti memenuhi kebutuhan saya”—sebagaimana konsep berdagang.

Maka ketika ada pimpinan yang terlalu ketat dalam menjalankan aturan tetapi tak diimbangi dengan timbal balik yang sepantasnya, 23 persen responden Lucy merasa terganggu. Sebanyak 30 persen lain merasa terganggu dengan rapat yang muncul tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan sebelumnya, dan 35 persen lainnya mengeluh karena tak merasakan dukungan baik secara teknis maupun emosional yang memadai saat menjalankan tugasnya.

Tak hanya ketika berhadapan dengan manusia lain. Para pekerja, sebagaimana ilustrasi trio sekawan di Office Space, juga bisa terpancing amarahnya dengan peralatan kantor. Ada 28 persen responden Lucy naik darah jika ada permasalahan IT, 20 persen saat kehilangan dokumen di dalam komputer, dan 30 persen saat mesin fotokopi rusak atau tiba-tiba printer berhenti bekerja.

Lucy menjelaskan bahwa dalam dunia psikologi, situasi tersebut menjadi runyam sebab “Printer atau mesin fotokopi tiba-tiba berubah menjadi entitas hidup yang menyerang balik kita.”

Menyiram Bensin ke Kobaran Api

Beberapa perusahaan terkemuka telah berinisiatif untuk mengatasi permasalahan stres yang dialami para pekerjanya dengan menyediakan ruang pelampiasan emosi. Sebuah ruang katarsis yang bisa dimasuki kala emosi naik dan ketidaknyamanan mulai mendera. Segalanya bisa ditumpahkan, bahkan untuk bersikap destruktif terhadap benda-benda tertentu yang disediakan di ruangan.

Di The Break Room contohnya. Ruang katarsis yang para bulan Maret lalu dibuka oleh Ed Hunter, sang pendiri, di Melbourne, Australia, itu membuka kesempatan bagi para pekerja kantoran yang stres dan ingin melegakan emosi. Mereka bebas marah, memaki, dan bersikap destruktif dengan barang-barang yang ada di ruangan. Namun, mengutip aturan dari sang pendiri kedua Stephen Shew yang dilansir BBC, “Kalau ada yang pecah kau harus siap menggantinya.”

Solusi yang terdengar menyenangkan, tapi apakah efektif?

Brad J Bushman, profesor psikologi The Ohio State University, berkata jika solusi tersebut sebenarnya tak bekerja dengan baik. Akademisi yang pada tahun 2002 mengeluarkan teori tentang katarsis itu justru lebih menyarankan untuk berdiam diri. Sikap menenangkan diri menurutnya jauh lebih efektif ketimbang harus membantai mesin fotokopi dengan sebatang tongkat baseball.

“Itu akan seperti menyiram bensin ke dalam kobaran api. Hanya akan membesarkan nyalanya. Orang yang sedang marah sangat terangsang denyut jantung dan tekanan darahnya. Bertindak agresif membuah keduanya tetap dalam kadar yang tinggi. Hal tersebut membuat pikiran lebih agresif dan terekam kuat di memori, membuat mereka akan selalu mengingat apa yang membuat mereka marah. Intinya, akan menghidupkan kembali rasa marah itu dengan teringat penyebabnya,” katanya.

Bushman menyarankan agar para pekerja kantoran yang sedang berkubang emosi negatif itu untuk mengganti taktik, yakni dengan mengalihkan perhatian (dan rasa marah) dengan melakukan atau menikmati sesuatu yang berlawanan. Misal, menonton film komedi (namun bukan yang mengandung unsur kekerasan), atau mencoba yoga atau meditasi.

Yang terpenting dari pencarian solusi atas fenomena mengamuk di kantor tak hanya terpaku pada usaha penanggulangan, melainkan juga pencegahan/preventif. Pihak-pihak yang berperan disini tentu para pemimpin perusahaan maupun penanggung jawab divisi dengan tugas memastikan sedikitnya dua hal: (1) Apakah para pekerja sudah dalam ekosistem dan tempat kerja yang nyaman, dan (2) Apakah mereka sudah dijauhakan dari hal-hal yang berpotensi memancing amarah dan/atau menaikkan level stres.

Mengutip kata seorang bijak lain: mencegah lebih baik daripada mengobati.

Penulis: Akhmad Muawal Hasan

Editor: Nurul Qomariyah Pramisti

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id