tirto.id - Para petani dari Pegunungan Kendeng kembali menyemen kaki mereka di depan Istana. Aksi ini dilakukan untuk memprotes dikeluarkannya izin lingkungan baru pendirian pabrik semen oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dengan izin baru tersebut, penambangan karst PT. Semen Indonesia di Rembang tetap berlangsung. Padahal, Mahkamah Agung sudah memenangkan gugatan Peninjauan Kembali para petani pada November 2016 lalu.

Agustus 2016, sembilan orang perempuan Kendeng melakukan protes yang sama. Aksi semen kaki baru berhenti ketika Presiden Jokowi berdialog dengan para ‘Kartini Kendeng’—demikian julukan para perempuan Kendeng—dan menghasilkan kesepakatan. Pemerintah akhirnya memutuskan untuk melakukan kajian lingkungan hidup strategis di Pegunungan Kendeng selama setahun.

Memasung kaki dengan semen terbukti ampuh menarik perhatian khalayak umum. Dapat diduga, respon negatif datang dari sebagian netizen yang sinis. Aksi kali ini pun mendapat kritik dari aktivis perempuan Roostien Ilyas yang menuding aksi cor kaki itu sebagai “eksploitasi kaum hawa.”

Ketika reaksi negatif dan kritik tidak menyinggung akar masalah sebagai substansi protes, yang membanjir selama ini justru simpati publik, termasuk dari para pesohor seperti aktris Dian Sastro dan aktivis-penyanyi Melani Subono.

Tidak boleh dilupakan bahwa aksi ini hanya sebagian kecil dari rangkaian pengorganisiran warga yang mendirikan tenda di sekitar area pintu masuk pabrik sejak 2015. Juga upaya-upaya melawan tekanan dari pihak-pihak yang diduga dikerahkan oleh PT Semen Indonesia. Bulan lalu, sebuah musala di sekitar area pabrik dibakar orang tak dikenal.

Aksi pasung kaki ini memberikan imaji yang sangat kuat untuk kembali menarik perhatian publik ke lokasi yang jauh dari Jakarta seperti Kendeng. Melalui medium tubuh, mereka memanggungkan kekerasan struktural, kerusakan lingkungan dan tekanan aparat. Secara simbolik, memasung kaki dengan semen artinya memutus persinggungan antara kulit kaki dengan tanah yang menjadi sumber mata pencaharian petani satu-satunya. Semen yang melingkar di kaki juga bisa dimaknai sebagai ancaman belenggu masa depan, di mana transformasi fungsi lahan akan memaksa para petani mengambil pilihan yang tidak enak, yakni menjadi buruh pabrik semen.

Aksi para petani Kendeng adalah tradisi yang bisa ditemukan lintas ruang dan waktu. Usianya bahkan lebih tua dari aksi massa di jalan-jalan, yang bermula dari tradisi barikade pada abad 16 di Paris dan berkembang pesat tiga ratus tahun berikutnya di banyak kota-kota Eropa seiring dibangunnya jalan-jalan raya dan ruang publik lainnya.

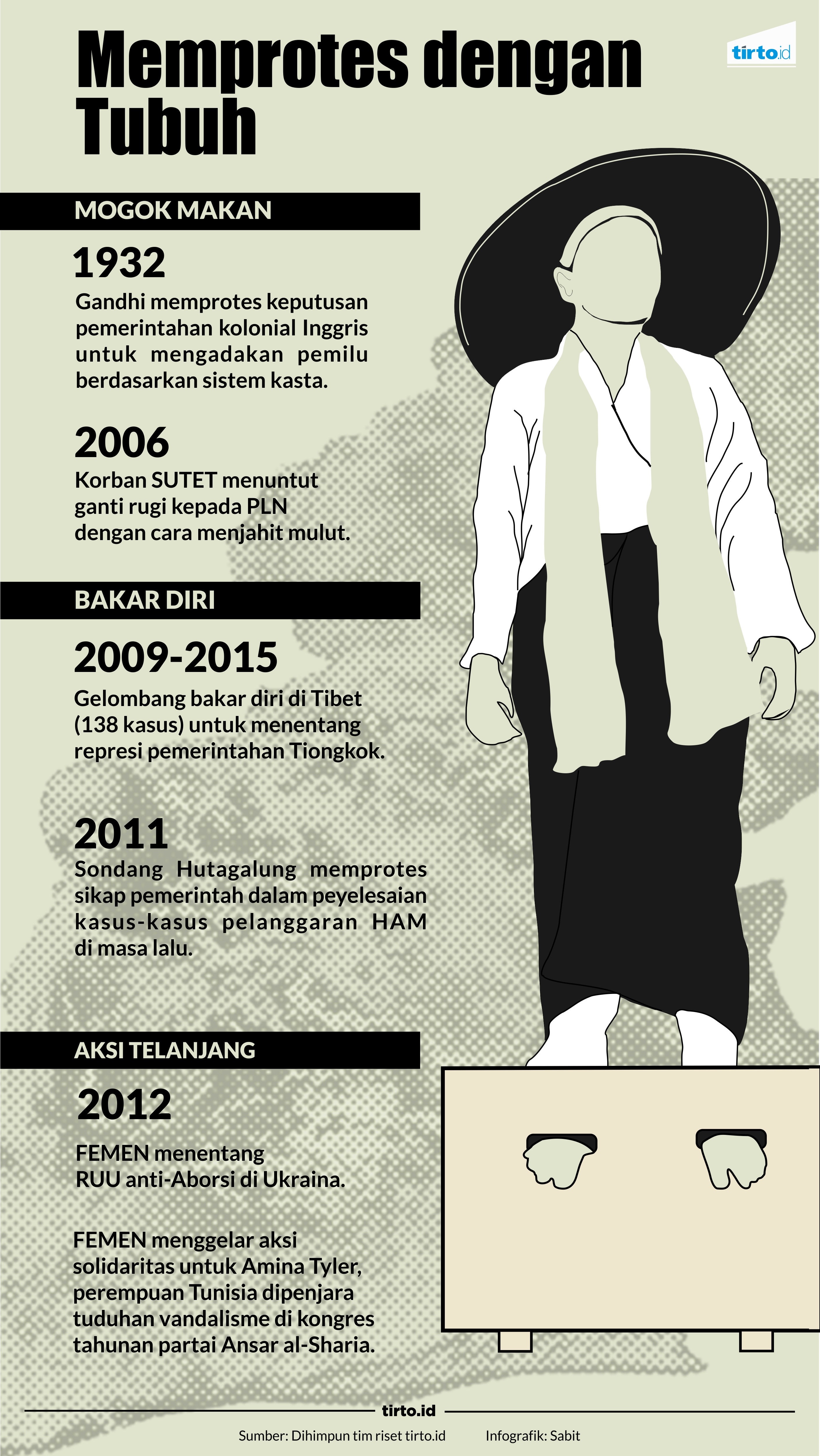

Dari Mogok Makan Sampai Bakar Diri

Mogok makan adalah metode yang paling umum. Contoh yang paling terkenal adalah aksi mogok makan yang dilakukan Gandhi di India untuk memprotes keputusan pemerintahan kolonial Inggris untuk mengadakan pemilu berdasarkan sistem kasta (1932) serta Bobby Sands di Irlandia yang menuntut agar para anggota Irish Republican Army yang dibui diperlakukan sebagai tawanan perang (1981).

Aksi ini berpijak pada suatu kepercayaan yang telah berakar kuat secara sosiologis bahwa berkorban demi kepentingan masyarakat adalah tindakan mulia. Otoritas yang gagal memenuhi tuntutan akan dianggap tidak berperikemanusiaan karena membiarkan warganya mati. Dalam kasus mogok makan yang diselenggarakan para tahanan kelompok kiri Red Army Faction di Jerman di dalam penjara, para sipir mematahkan protes tersebut dengan menyuapi makanan secara paksa.

Varian dari metode mogok makan yang sempat terkenal di Indonesia adalah menjahit mulut yang sudah muncul sejak zaman Orde Baru. Terakhir metode aksi ini dilakukan sejumlah warga Jawa Barat pada 2006 lalu yang menuntut ganti rugi kepada PLN selaku korban yang tinggal di bawah instalasi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).

Menjahit mulut tidak saja berarti mogok makan. Inti pesan dari menjahit mulut adalah pembungkaman suara korban melalui instrumen hukum (misalnya peraturan menteri tahun 1992 yang membatalkan ganti rugi untuk korban SUTET) dan dengan pengabaian tuntutan mereka selama bertahun-tahun. Maka, upaya menggalang dukungan publik dan membuka sumbat telinga pemerintah tidak dilakukan dengan menambah volume suara, melainkan dengan menunjukkan secara visual bahwa korban berhenti bersuara sama sekali.

Siasat merepresentasikan kekerasan negara pada tubuh paling ekstrem dilakukan dengan cara bunuh diri. Dalam beberapa kasus, metode ini dipilih sebagai pernyataan bahwa otoritas tidak lagi memiliki kontrol atas tubuh si pemrotes.

Thích Quảng Đức melakukan aksi bakar diri untuk menentang represi sistematis terhadap umat Buddha di Vietnam Selatan di bawah rezim Ngô Đình Diệm. Aksi ini memicu gelombang bakar diri di kalangan biksu dan segera meruntuhkan legitimasi pemerintahan Ngô Đình Diệm yang mempraktikkan favoritisme terhadap umat Katolik. Lima bulan kemudian, Ngô Đình Diệm terbunuh dalam sebuah kudeta.

Dengan Atau Tanpa Agenda

Aksi yang sama dilakukan pada 1968 di Praha, Republik Ceko. Seorang mahasiswa bernama Jan Palach melakukan aksi bakar diri untuk menolak pendudukan Soviet yang mengakhiri eksperimen “Sosialisme Berwajah Manusiawi” di Ceko pada tahun yang sama. Kendati diikuti beberapa mahasiswa lain, otoritas Soviet tak bergeming dengan aksi tersebut.

Antara 2009-2015, Tibet dilanda gelombang bakar diri para biksu untuk menentang represi pemerintahan Tiongkok. Dikutip dari New York Times, dari 2009 hingga 2015 terjadi 138 kasus bakar diri. The Economist melaporkan bahwa metode ini tidak efektif dan malah meningkatkan derajat represi otoritas Tiongkok di Tibet. Dalam studi yang bertajuk “How Suicide Protest Entered the Repertoire of Contention”, sosiolog Oxford Michael Biggs menyatakan bahwa cara-cara bunuh diri terbukti tidak efektif ketika berulang sehingga nilai kejutnya hilang.

Di Indonesia, aksi bakar diri pernah dilakukan pada Desember 2011 oleh Sondang Hutagalung. Sondang, seorang aktivis mahasiswa, membakar diri di depan istana negara dan meninggal beberapa hari kemudian akibat luka bakar di sekujur tubuhnya. Kendati diberitakan secara luas, Sondang ‘hanya’ berakhir sebagai martir di kalangan aktivis. Bunuh diri Sondang dikabarkan dipicu oleh kekecewaan atas sikap pemerintah dalam peyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu, ketimbang didorong oleh strategi politik yang koheren.

Wacana merebut kontrol atas tubuh pun bisa dilakukan tanpa bunuh diri atau mencederai fisik, tanpa mengurangi efek kejut. Para aktivis perempuan yang bergabung dalam FEMEN, misalnya, terkenal dengan aksi-aksi telanjang dada di ruang publik. Isu yang diangkat bermacam-macam.

Di Ukraina, mereka memprotes RUU anti-Aborsi pada 2012. Satu tahun setelahnya di Paris, FEMEN melakukan aksi solidaritas mendukung Amina Tyler, seorang perempuan Tunisa yang dipenjara dengan tuduhan vandalisme ketika Amina menggelar protes di kongres tahunan partai salafi setempat Ansar al-Sharia.

Aksi-aksi yang melibatkan tubuh ini pada umumnya tidak bertujuan dan tidak dilakukan dengan merusak properti atau melukai orang lain. Metode ini pun tidak perlu dipertentangkan dengan aksi massa di jalan dalam skala besar. Sebaliknya, dalam kapasitasnya sebagai tindakan simbolik, ia bisa digunakan untuk memancing pengerahan massa.

Ekspos media mutlak dibutuhkan di sini. Namun, pengulangan gaya aksi untuk menghasilkan sensasi yang sama pun berpotensi menjauhkan media. Dari beberapa kasus di atas, terlihat perbandingan lurus antara derajat kekerasan fisik dan struktural terhadap metode protes yang diambil. Semakin keras represi negara, semakin nekat pula protesnya.

Para petani Kendeng yang telah memasung kaki mereka selama tiga hari terakhir tampaknya paham hal itu.

Editor: Zen RS