tirto.id - “Dasar bodat. Main Twitter bisa, buka Line enggak,” seorang teman mengicau, kebetulan ketika saya sedang menggulung linimasa di Twitter. Awalnya saya tak merasa ada yang aneh dan mengabaikan kicauan dongkol itu.

Semenit kemudian dia mengicau lagi, “Memang bodat betul ah. Apa mesti ku-mention baru sadar nih, Dat?”

Sepuluh detik pertama lepas membaca kicauan kedua, otak saya masih belum merespons apa-apa. Mengabaikan kicauan si kawan. Tapi detik berikutnya, dialiri perasaan ganjil yang mendadak, otak saya langsung menyuruh tangan untuk membuka Line. Rupanya betul, bodat yang dimaksud si kawan adalah saya.

Ia mengirimkan pesan ke Line saya, dan gelisah karena tanda “read” di kanal obrolan kami belum muncul-muncul setelah 5 menit pesan itu dikirimnya. Bukan tidak sengaja, lalu ia mondar-mandir di seluruh media sosial mencari tanda-tanda eksistensi saya, lalu mencuit sindiran itu, ketika melihat batang hidung saya ada di Twitter.

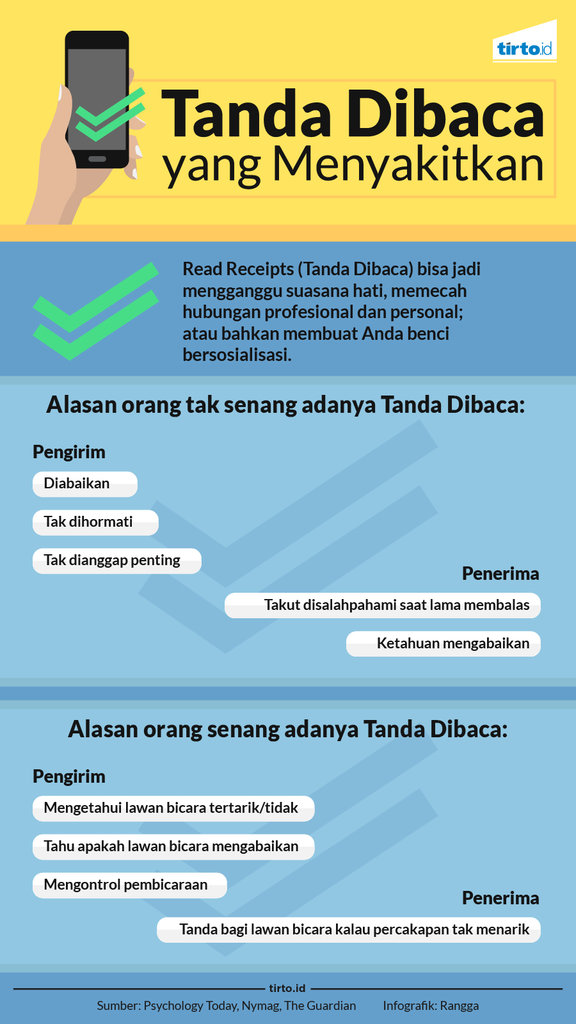

Cuplikan ini adalah gambaran tentang bagaimana "tanda dibaca" bersama media sosial telah mengubah cara manusia saling berhubungan. Ada etika baru yang diciptakan oleh fitur tanda dibaca: bahwa di dunia serba-terkoneksi ini, respons yang lama atau lambat dianggap sebagai bentuk baru ketidaksantunan, kasar, atau sesuatu yang wajar memicu kejengkelan dan rasa dongkol.

Dampak turunannya: siapa pun yang melakukannya harus merasa bersalah, ikhlas disindir, kadangkala harus pasrah dijepret repetan. Sebab manusia yang baik pastinya tak mau membuat orang lain merasa jengkel atau tidak dihormati. Saya dan kita semua pasti tak mau jadi orang jahat, maka memohon maaf biasanya datang jadi pilihan pertama dalam kondisi begini.

Setelah itu, meski tak ditanya, saya menjelaskan pada si kawan kalau terkadang Line memang tidak menampilkan notifikasi pesan baru kalau sudah kepenuhan. Dan saya punya banyak (lebih dari satu) grup obrolan di aplikasi itu yang, kalau sedang di puncak kebisingan, bisa menampilkan ratusan bahkan ribuan pesan baru. Sehingga satu saja pesan baru di momen-momen demikian besar kemungkinan akan terselip.

Satu-satunya alasan yang membuat saya merasa perlu meminta maaf adalah karena saya juga paham rasanya menunggu tanda dibaca itu muncul dalam kanal obrolan. Merasa diabaikan memang tidak enak. Elie Wiesel, seorang pemikir dan peraih Nobel Perdamaian, pernah bilang: “Lawannya cinta bukanlah benci, melainkan perasaan diabaikan.”

Pada dasarnya, tanda dibaca yang yang tidak muncul-muncul atau muncul tapi tidak dilanjutkan dengan balasan pesan akan memunculkan perasaan diabaikan atau ditolak. Menurut psikolog Guy Winch, perasaan demikian memicu pergolakan di otak serupa saat fisik terluka. Artinya, perasaan diabaikan memang memicu rasa sakit yang parahnya sama dengan luka di fisik, atau bahkan lebih parah. Dalam kadar yang tinggi, rasa ditolak juga akan mengubah sikap dan menghantam harga diri seseorang. Lebih jauh, menurut Winch, penolakan berkali-kali bahkan bisa menurunkan IQ seseorang karena perasaan rendah diri.

Oleh sebab itu Allison Davis dari New York Magazinesangat mengutuk penemuan tanda dibaca ini dalam dunia obrolan digital. Menurutnya, ini adalah fitur paling tidak berperasaan yang pernah diciptakan. Tak hanya bagi para pengirim pesan, penerima juga harus bersikap ekstra agar tidak merusak hubungan sosial yang harganya mahal dibantai era digitalisasi ini.

“Si Tanda Dibaca telah jadi Gestapo—polisi rahasia di Rezim Nazi—dalam dunia komunikasi ponsel pintar: ia berlaku sebagai penegak etiket, memastikan kalau kita semua harus siap sedia setiap saat,” tulis Davis.

Tanda dibaca seolah-olah membuat “sekarang” adalah satu-satunya waktu yang bisa ditolerir oleh masyarakat digital. Menciptakan tensi tidak baik bagi alasan-alasan seperti “maaf tadi aku ketiduran” atau “layar sentuh hape-ku eror” atau “aku barusan mandi”, alasan yang belum tentu diterima, padahal boleh jadi memang demikian kenyataannya.

Parahnya, menurut Davis, tanda dibaca juga menciptakan satu tren baru (yang sebenarnya sudah ada sejak lama) yaitu efek sadis yang datang lebih cepat: tanda dibaca yang menyala tanpa ada balasan. Jika pada zaman merpati pos dulu, suratmu tak kunjung berbalas selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun, kau bisa ikhlas karena waktu yang lama berpengaruh dalam hal menyembuhkan luka. Tapi, sejak Apple menemukan fitur tanda dibaca pada 2011 silam, luka akibat pesan tak berbalas itu makin cepat terasa dan melebar. Sebab tanda dibaca bisa menghitung berapa lama pesanmu diabaikan.

Luka ini pasti lebih bernanah kalau pesan tak berbalas itu ditujukan pada orang yang kau taksir. “Satu jam pertama berarti dia tak suka kau, dua sampai enam jam berikutnya mungkin dia pikir kau jelek, delapan sampai 12 berikutnya artinya mereka mutlak membencimu, dan 24 jam berarti mereka sudah menikah dan meninggalkanmu mati sendiri,” tulis Davis, memparodikan perasaan diabaikan yang muncul karena pesan tak berbalas tadi.

Untuk itu ia menyarankan semua orang untuk mulai memboikot fitur tersebut. Demi komunikasi yang tidak berlandaskan kecurigaan.

Tapi tak semua orang merasa sampai demikian. Banyak pula yang menganggap fitur itu penting, terutama bagi orang tua atau orang-orang dalam hubungan romantis; mereka yang memang mengikat dirinya untuk berkomitmen jadi pemantau orang yang dicintai.

Bagi orang-orang macam Davis, beruntung karena sejumlah aplikasi bisa, macam Twitter dan WhatsApp, punya opsi untuk mematikan fitur Tanda Dibaca-nya. Meski aplikasi lain macam Facebook, Snapchat, dan Instagram tak punya sama sekali.

Tapi Tinder lebih berani dengan mencabut fitur Tanda Dibaca-nya. Sehingga membuat orang-orang yang baru terkoneksi untuk menjalin hubungan lebih dalam bisa memulainya tanpa harus dibayang-bayangi perasaan takut diabaikan. Terima kasih, Tinder!

Kecuali mereka memang ingin jenis hubungan demikian—dan meminta kenalannya pindah ke ruang obrolan berfitur tanda dibaca, seperti Line atau WhatsApp.

Penulis: Aulia Adam

Editor: Aulia Adam