tirto.id - Uki adalah pegawai kantoran ibukota. Ia selalu jadi yang pertama sampai di kantor tiap pagi. Mengikuti semua perintah bos. Menjalankan tanggung jawabnya sebagai karyawan.

Namun, lima tahun terakhir ia cuma berujung melakukan rutinitas yang sama. Bahkan tak pernah naik jabatan. Ia depresi dan mulai berhalusinasi yang tidak-tidak. Saking butuhnya motivasi untuk melanjutkan hidup, ia bahkan jadi penggemar Aryo Keukeuh (Hifdzi Khoir), seorang motivator di televisi.

Titik bosannya mendidih ketika sang bos lebih percaya pada karyawan lain yang sudah menyadur hasil kerja Uki. Ia malah disuruh menyiapkan presentasi lain, yang harus rampung besok paginya.

Uki kembali ke rumah. Lelah.

Setengah sadar, setengah tidak, dia menonton acara Aryo Keukeuh, lagi. Kebetulan, hari itu Keukeuh punya motivasi buat para karyawan yang kelelahan. Ia menyarankan agar berhenti bekerja dan berani ambil risiko untuk jadi bos sendiri.

Uki merasa harus menerima tawaran saran Keukeuh. Besok paginya, alih-alih menyerahkan hasil presentasi pada sang bos, ia malah menyampaikan surat pengunduran diri.

Lima belas menit pertama prolog tentang hidup Uki dijelaskan Rizki Balki, sang sutradara dengan taburan komedi. Ia menyiapkan mimpi yang kocak, parody Mario Teguh lewat Aryo Kekeuh, via teknik breaking the fourth wall untuk membangun suasana komedi. Bagian pahit hidup Uki coba ia jabarkan santai lewat komedi-komedi itu. Sayangnya, semua garing. Sehingga suasana yang terbangun di babak pertama justru kecanggungan tak terperi.

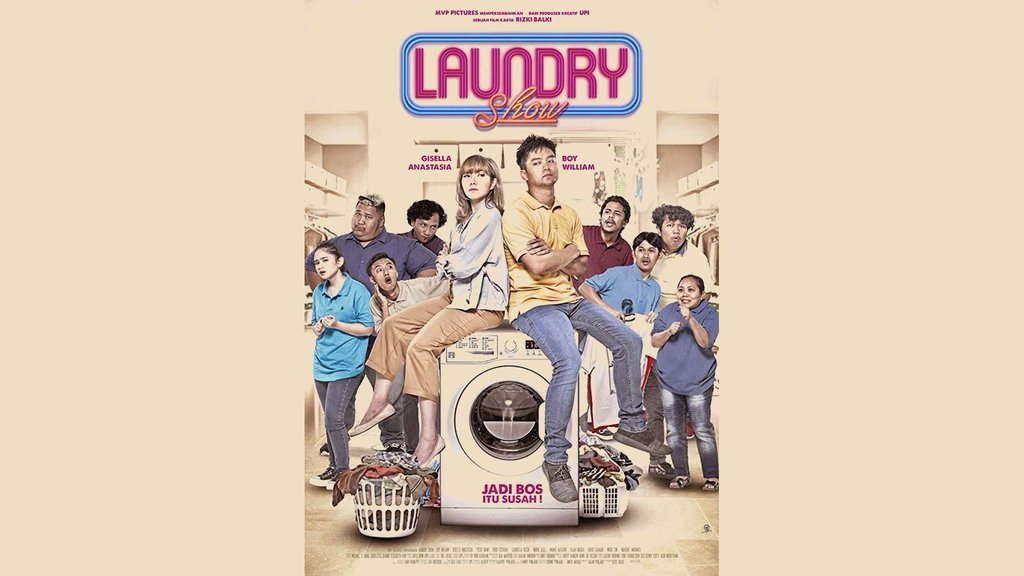

Komedi yang anyep ini lebih kering karena keteguhan akting Boy William yang memerankan Uki. Ia tampak fokus tenggelam dalam emosi karakternya yang benar-benar tengah depresi. Sehingga sulit untuk menertawakan kesedihan Uki. Belum lagi, semua unsur komedi di babak pertama itu memang datang dari luar Uki: bosnya yang artikulatif (diperankan Ferry Salim), teman kantor yang jahat (Martin Anugrah), dan Aryo Keukeuh. Kita juga tidak mengenal Boy sebagai figur lucu.

Walhasil, semua usaha sang sutradara untuk mengocok perut penonton cuma berujung kelakar yang tak pernah mendarat.

Makin ke belakang, usaha itu makin terkesan maksa. Hampir tiap adegan berusaha ditutup Balki dengan punchline komedi. Misalnya adegan Uki mewawancarai para pelamar di usaha binatu yang dibukanya.

Semua pelamar itu konyol, karena nyaris semua pemerannya adalah pelawak tunggal alias komika. Kalaupun bukan, karakter mereka memang dirakit sebagai badut dalam naskah ini. Jawaban-jawaban mereka atas pertanyaan Uki diniatkan sebagai hidangan komedi, yang dijual Balki untuk dilahap penonton. Sayangnya, semua garing. Lagi-lagi kelakarnya nyaris tak ada yang mendarat. Yang makin bikin tak lucu adalah, semua orang konyol itu diterima Uki sebagai karyawannya—yang kemudian akan bikin dia depresi dan mengeluh pada Tuhan: mengapa hidupnya pahit amat.

Lagi-lagi, suasana canggung yang tercipta, alih-alih atmosfer kocak. Rasanya susah untuk tertawa pada karakter yang sedang diperolok nasibnya sendiri. Uki lebih patut dikasihani.

Naskah yang Potensial

Kisah Uki membangun usahanya sebenarnya punya potensi untuk lucu dan jadi film bagus. Ia bercerita tentang hak buruh, diskusi tentang “jadi karyawan dan bos yang baik”, keberagaman (diversity), saingan usaha, dan perjuangan kaum kelas bawah dalam mencari dan mempertahankan pekerjaan.

Sayang, potensi itu terbengkalai karena banyak faktor. Terutama cara Balki menerjemahkan naskah yang ditulis Upi Avianto. Ia terkesan tergesa-gesa dan susah fokus pada apa yang ingin disampaikan.

Selain bingung antara membiarkan Uki jadi serius dan tidak ikut lucu (seperti semua pemain dan elemen lain dalam Laundry Show), kekeliruan lain yang paling menonjol adalah kebingungan Balki membagi porsi delapan karyawan Uki.

Karakter-karakter pembantu itu diberi porsi pengembangan kelewat besar, sehingga sering kali merusak fokus film. Dibanding Agustina (diperankan dengan kikuk oleh Gisella Anastasia), beberapa karyawan Uki justru diberi jatah tampil lebih banyak. Padahal, belum tentu menambah kedalaman cerita secara keseluruhan. Mungkin alasannya, agar mereka jadi punchline yang bikin penonton tertawa—sesuatu yang nyaris sama sekali tak terjadi di studio tempat saya menonton.

Balki terkesan terlalu sibuk menyiapkan elemen komedi dalam film ini, sehingga tak fokus pada pesan-pesan dramatis dan melankolis yang ingin disampaikan naskah Upi. Sayang elemen komedi yang disiapkan juga lebih tak mendarat sempurna, bahkan sebagian melayang di udara bersama beberapa kuap yang muncul saat menontonnya.

Editor: Windu Jusuf

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id