tirto.id - Hampir seluruh kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mengenal kisah ini. Sebuah peristiwa yang terjadi pada 5 Februari 1947. Lafran Pane, ketika itu mahasiswa Sekolah Tinggi Islam (STI, sekarang UII), meminta izin kepada Husein Yahya, dosen pengajar Kuliah Tafsir, untuk menggunakan jam pelajarannya sebagai rapat mahasiswa. Yogyakarta masih menjadi ibu kota Republik.

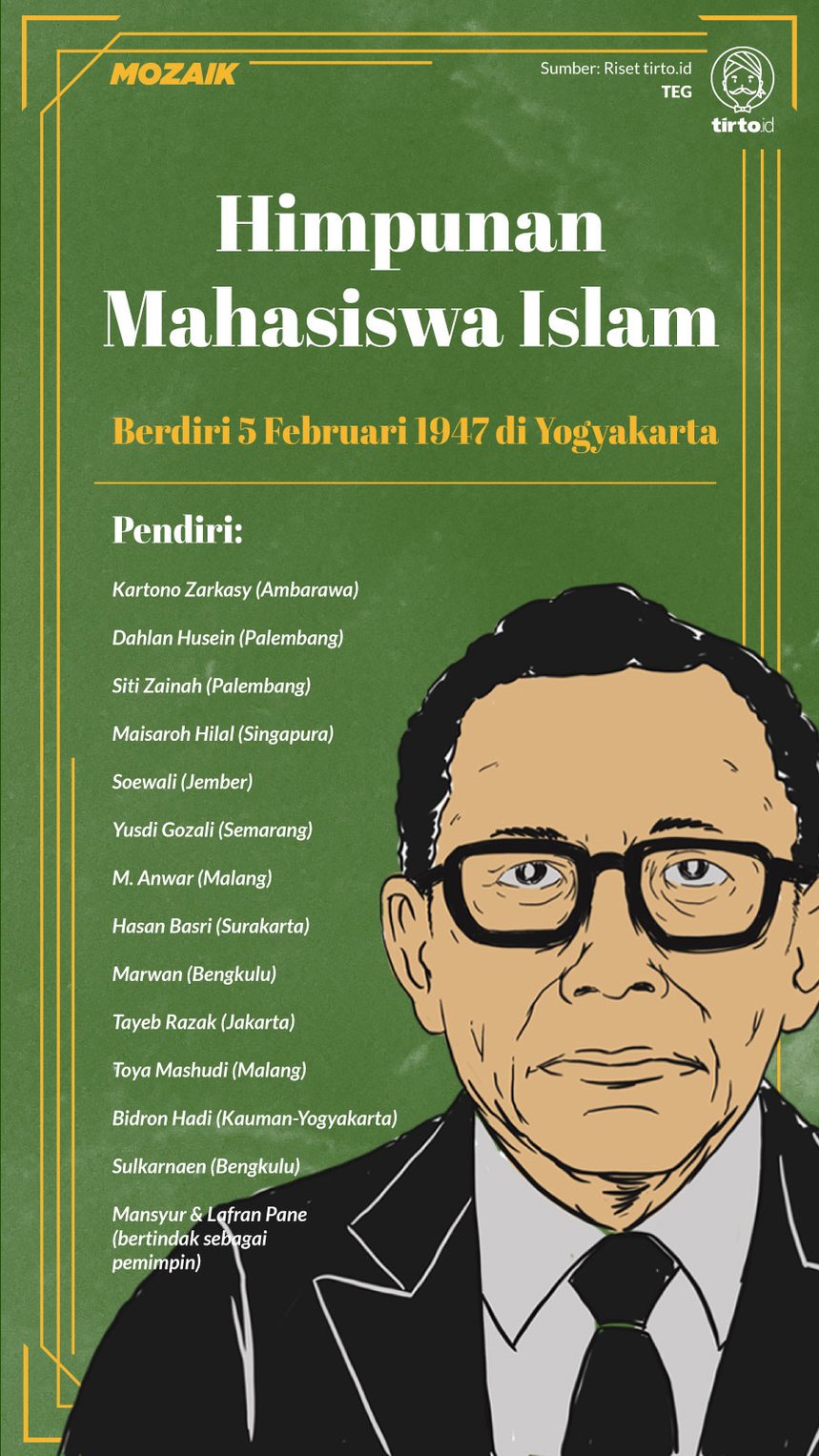

Rapat yang dimulai pada pukul 16.00 di Gedung STI, Jl. Pangeran Senopati 30 itu kemudian diputuskan sebagai peristiwa lahirnya HMI dan Lafran Pane dinisbatkan sebagai pendirinya. Selain Lafran, seturut catatan Agussalim Sitompul dalam Sejarah Perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam (1947-1975) (2002), pendiri HMI adalah 14 mahasiswa lain yang mengikuti rapat tersebut.

Rapat itu memang tonggak awal bagi sejarah HMI, namun gagasan dan semangat yang melatarinya telah lama bersemayam dalam pikiran Lafran Pane. Sujoko Prasodjo, dalam salah satu tulisannya di Majalah Media (Februari 1957), bahkan menyebut tahun-tahun permulaan riwayat HMI hampir identik dengan sebagian kehidupan Lafran Pane. Sujoko memandang Lafran memiliki andil terbanyak pada mula kelahiran HMI.

Alam pikiran Lafran dapat ditelisik dari tujuan HMI yang ia rumuskan dan kemudian disepakati peserta rapat 5 Februari itu, yakni “Mempertahankan Negara Republik Indonesia dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia, serta menegakkan dan mengembangkan ajaran Agama Islam.”

Dalam Intelektual Muslim dan Kuasa: Geneologi Inteligensia Muslim Abad Ke-20 (2002), Yudi Latif menilai tujuan HMI rumusan Lafran mengandung gagasan istimewa. Rumusan tersebut mengetengahkan dialektika gagasan kebangsaan dan keislaman yang serius—sebuah wacana panjang muslim Indonesia pada paruh pertama abad ke-20. Gagasan ini mulai didengungkan oleh H.O.S. Tjokroaminoto, dimatangkan secara politik oleh M. Natsir, dan dibawa ke ranah kehidupan intelektual oleh Lafran Pane.

HMI kemudian menjadi ruang dialektika keislaman dan kebangsaan yang legendaris. Nurcholish Madjid, Ahmad Wahib, Endang Saifuddin Anshari, Imaduddin Abdurahman, Yusril Ihza Mahendra, Jimly Ashshidique, dan puluhan pemikir lainnya lahir dari organisasi ini. Gagasan kebangsaan dan keislaman yang tumbuh di HMI juga telah memengaruhi perjalanan Indonesia modern baik secara intelektual maupun politik.

Modernisme Islam & Keindonesiaan

Ikhtiar Lafran Pane dalam menyelaraskan gagasan kebangsaan dan keislaman dapat ditelusuri dari keluarga dan pengembaraan intelektualnya. Kedua abang Lafran masyhur sebagai tokoh penting dalam perkembangan sastra Indonesia modern, yaitu Armijn dan Sanusi Pane. Ayahnya, Sutan Pangurabaan Pane, ialah salah satu pendiri Muhammadiyah di Sipirok. Sementara Sang Kakek, Syekh Badurrahman Pane, adalah ulama di Tapanuli Selatan.

Di masa kanak-kanak Lafran belajar menyanyikan "sifat 20", puji-pujian yang berisi dua puluh sifat Allah, bersama kawan-kawannya. Pendidikan keagamaan Lafran kecil telah menunjukkan pergolakan paham antara golongan tua dan golongan muda, meski Lafran kemudian menjadi anak tulen modernisme Islam. Dosen-dosennya di STI memang banyak berasal dari kalangan modernis. Dua nama yang dapat disebut ialah K.H. Abdul Kahar Muzakar dan H.M. Rasjidi.

Karena itu kerangka pikiran Lafran dalam menafsirkan kebangsaan dan keindonesiaan bersemangatkan modernisme Islam, yang kerap minus dari nilai tasawuf dan kalam Asy'ariah. Dari berbagai catatan yang dikumpulkan Agussalim Sitompul, dapat terlihat bahwa Lafran benar-benar mencitakan HMI sebagai wajah Islam yang mampu bergelut dengan tantangan zaman, khususnya di dunia mahasiswa. Dan pada abad ke-20 kemodernan itu menjelma dalam wajah negara Indonesia. Islam ia pandang sesuai dengan semangat modern, sekaligus menjadi pengobat dari penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh modernitas seperti kekeringan rohaniah masyarakat.

Ruang dialektika yang dibangun Lafran kemudian bergumul secara liat dalam perjalanan bangsa dan HMI mengarunginya hampir sepanjang sejarah Indonesia. Di antara dua orde, HMI melewati ngerinya peristiwa 1965 dan selamat dari huru-hara 1998. Lafran Pane turut menyaksikan dan bahkan terlibat dalam dinamika itu hampir seumur hidup dewasanya. Ia melihat Indonesia yang ia tafsirkan sejak sebelum mendirikan HMI bergolak atau tenang secara silih berganti.

Tak seperti alumni HMI lain yang kerap bergelimang jabatan dan jaringan, Lafran Pane amat setia dengan kebersahajaan. Hingga masa akhir baktinya di IKIP Yogyakarta, tempat ia dinobatkan sebagai Guru Besar Ilmu Tata Negara pada 1970, Lafran tetap setia mengayuh sepeda onthel ketika pergi mengajar. Sampai akhir hayat ia bahkan tak pernah memiliki mobil.

Lafran memang lebih setia kepada idealisme sebagai pengajar daripada mengejar posisi politik. Jabatan politik tertinggi yang pernah ia peroleh “hanya” menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) periode 1988-1993 yang tidak pernah ia tuntaskan. Itu pun, menurut kesaksian Akbar Tandjung, Lafran merasa mendapatkan gaji yang terlalu besar dari DPA.

Lukman Hakiem, salah satu junior Lafran di IKIP dan HMI Cabang Yogyakarta, menulis kesaksian dalam "Lafran Pane Pahlawan Nasional, Mengapa Tidak?" yang dimuat di buku 50 Tahun HMI Mengayuh di Antara Cita dan Kritik (1997) tentang kebersahajaan seniornya itu:

“Saya bersaksi bahwa Lafran Pane tidak pernah memanfaatkan posisinya sebagai pemrakarsa berdirinya HMI untuk kepentingan pribadi, walaupun alumni HMI sudah amat banyak yang duduk di posisi strategis di jajaran pemerintahan. Saya juga berani menegaskan, bahwa segala pikiran dan gagasan Lafran Pane, entah itu menguntungkan pemerintah atau tidak, murni keluar dari hati nurani dan akal sehatnya."

Sebuah Rahasia

Tiga bulan menjelang meninggal, Lafran menulis di Jawa Pos edisi 18 September 1990. Tulisan tersebut diberi judul “Menggugat Eksistensi HMI”. Artikel terakhir Lafran ini mengingatkan kembali tujuan awal didirikannya HMI pada 5 Februari 1947. Boleh jadi artikel ini dikhususkan kepada kader dan alumni HMI yang ketika itu tengah dilanda perpecahan antara HMI Dipo dan MPO—semacam wasiat untuk memegang teguh dan terus menafsirkan Indonesia dengan semangat kebangsaan dan keislaman.

Lafran Pane meninggal pada 25 Januari 1991, tepat hari ini 30 tahun lalu, dalam kesederhanaan serta kebersahajaan yang luas dan dalam. Beberapa saat sebelum jenazah Lafran dimakamkan, Tetty Sari Rakhmiati (putri bungsu) didampingi M. Iqbal (putra) dan Martha Dewi (istri), membuka sebuah rahasia. Kesaksian ini disaksikan oleh Akbar Tanjung dan beberapa saksi lainnya serta dimuat dalam buku Agussalim Sitompul Menyatu dengan Umat, Menyatu dengan Bangsa: Pemikiran Keislaman-Keindonesiaan HMI 1947-1997 (2002).

Sebenarnya Lafran Pane dilahirkan di Padangsidempuan pada 5 Februari 1922. Bila selama ini ia menyatakan lahir pada 12 April 1923 (termasuk secara administratif), hal itu semata-mata dilakukan untuk menghindari pengidentikan HMI dengan dirinya. Sebab hari lahirnya bertepatan dengan hari lahir HMI. Lafran tak ingin HMI identik dengan siapapun.

==========

Shubhi Abdillah adalah penulis yang pernah kuliah di Program Studi Sastra Indonesia FIB UI serta menjadi Ketua Komisariat HMI di fakultasnya. Ia turut mendirikan Komunitas Nuun sebagai wadah bertukar gagasan mengenai wacana keislaman dan kebudayaan.

Editor: Ivan Aulia Ahsan

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id