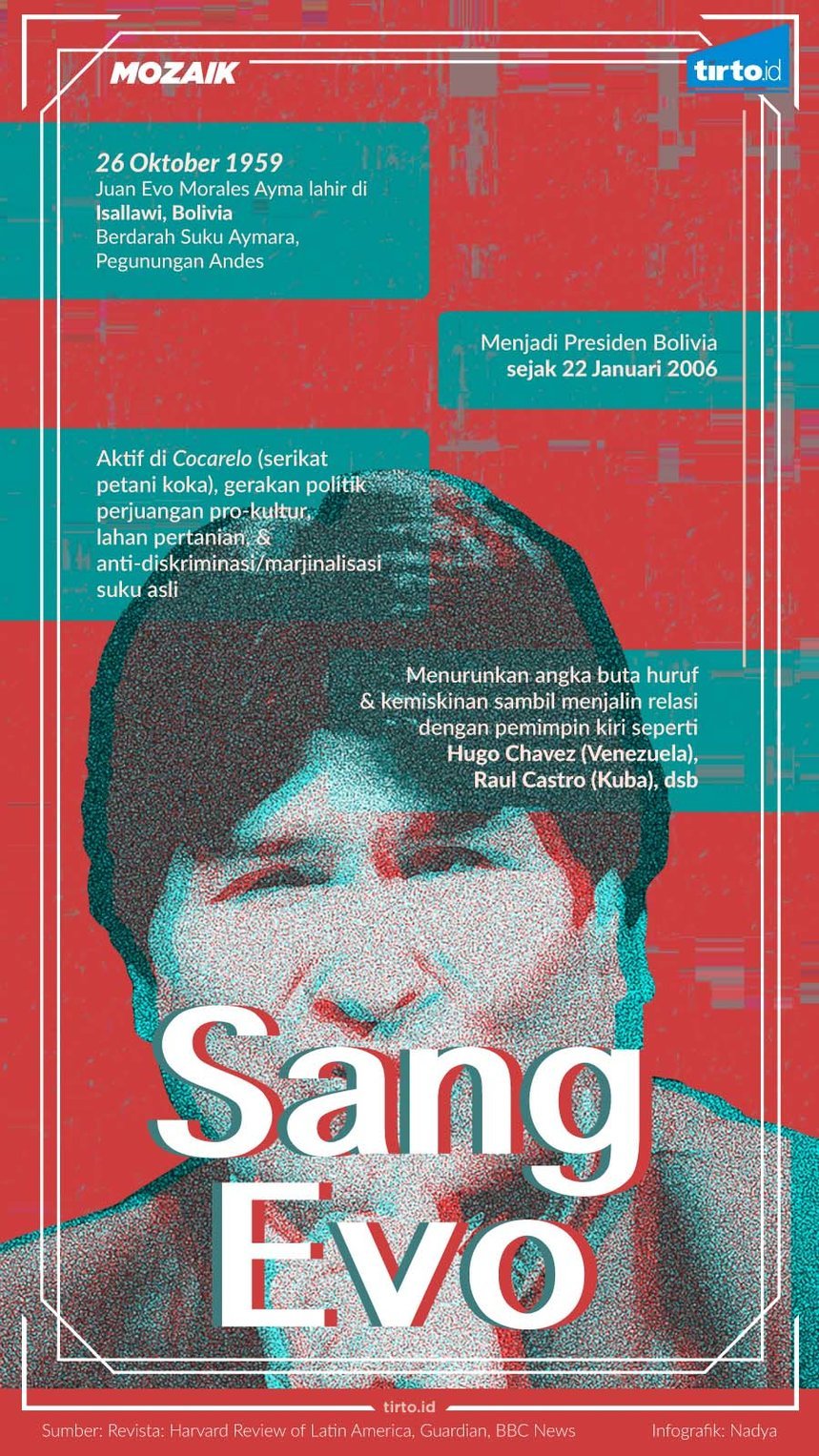

tirto.id - Setelah 13 tahun duduk di kursi singgasana, Evo Morales akhirnya meletakkan kekuasaannya. Senin (11/11) kemarin, dalam pidato di televisi, Morales mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Presiden Bolivia demi menghentikan kerusuhan yang pecah di beberapa wilayah selama beberapa minggu terakhir akibat sengketa pemilu.

Dalam pidatonya, tak lupa Morales menyebut lawan politiknya seperti Carlo Mesa (saingannya di pemilu) dan Luis Fernando Camacho (pemimpin oposisi) berkonspirasi melawan pemerintahannya.

Tak hanya Morales, Wakil Presiden, Alvaro Garcia Linera, dan Ketua Senat, Adriana Salvatierra, turut mengambil langkah sama. Kondisi ini, tak pelak, membuat pemerintahan Bolivia dilanda kekosongan kekuasaan.

Yang menarik dari pengunduran diri Morales adalah bagaimana ia menuduh pihak-pihak lain—oposisi dan militer—melakukan kudeta terhadap pemerintahannya.

Benarkah Dikudeta?

Kudeta (coup d’etat), dalam dinamika politik, sering dimaknai sebagai perebutan kekuasaan dengan ancaman maupun penggunaan kekerasan oleh—biasanya—pasukan bersenjata terhadap rezim yang sah. Di Amerika Latin, kudeta pernah terjadi saat Augusto Pinochet merebut kursi pemerintahan sosialis Salvador Allende (Cile, 1973) atau ketika Sandinista menggulingkan diktator Somoza (Nikaragua, 1979).

Sementara yang terjadi di Bolivia, tulis Keith Johnson dalam “Why Is Evo Morales Suddenly No Longer President of Bolivia?” yang terbit di Foreign Policy (2019), tidaklah dapat disebut sebagai kudeta. Pasalnya, turunnya Morales dari kursi kepresidenan tidak dikarenakan tentara mengambil alih pemerintahannya.

Tentara, secara garis besar, mengutip artikel di The Washington Post, hanya mengeluarkan saran tentang keputusan apa yang mesti diambil Morales.

“Militer tidak menggunakan kekerasan,” kata John Polga-Hecimovic, asisten profesor di Political Science Department at the U.S. Naval Academy yang berfokus pada kajian politik Amerika Latin. “Hal itu adalah deklarasi verbal semata. Itu inti masalahnya. Bila Anda melihatnya sebagai ancaman, maka itu adalah kudeta. Dan begitu juga sebaliknya.”

Greg Grandin, pengajar sejarah di New York University, menerangkan bahwa terdapat beberapa poin yang bisa dipahami dari kudeta di Amerika Latin. Pertama, kudeta selalu menyasar presiden yang bermasalah. Kedua, kudeta menarik dukungan secara luas. Ketiga, CIA tak mesti berperan. Keempat, campur tangan militer—intervensi dan pengerahan kekuatan.

Alih-alih dikudeta militer, yang membuat Morales meletakkan jabatannya ialah karena ia dinilai telah mengangkangi demokrasi. Massa-rakyat Bolivia dibikin muak dengan upaya-upaya culas yang ia lakukan agar tetap langgeng di kursi kekuasaan.

Sejak berkuasa pada 2006, Morales telah memusatkan lebih banyak wewenang di tangannya sendiri, menghabisi para oposisi dengan agresif, serta menempatkan loyalisnya ke pos-pos penting pemerintahan. Semua ia lakukan atas nama rakyat, sebagaimana sifat rezim populis kiri dan kanan di banyak negara.

Seiring waktu, kiprah Morales kian tak bisa dikendalikan. Ia melakukan apa saja agar kuasanya tetap terjaga: mengubah konstitusi, mengadakan referendum, sampai maju kembali dalam pemilihan untuk kali keempat berturut—sesuatu yang bertentangan dengan aturan. Suara-suara penolakan yang bergema di sekelilingnya tak digubris, bahkan cenderung ditekan.

Puncaknya pun terjadi pada 20 Oktober lalu manakala ia dianggap memanipulasi hasil pemilihan putaran pertama. Berdasarkan hitung-hitungan yang ada, Morales diprediksi kuat gagal jadi presiden sebab perolehan suaranya tak berselisih 10 persen dari pesaingnya, Carlos Mesa. Akan tetapi, ketika pemilihan sudah dilaksanakan, Morales keluar sebagai pemenang: unggul 12 persen dari Mesa.

Penyelidikan Organization of America States (OAS), organisasi regional yang berfokus pada isu-isu demokrasi, sebagaimana dilaporkan The Atlantic, menyebut Morales berlaku curang dan oleh sebab itu harus dilakukan pemilihan ulang. Persoalannya, situasi kadung memburuk. Jutaan orang turun telah ke jalanan La Paz dan kota-kota lainnya di Bolivia untuk satu tujuan: meminta Morales mundur dari jabatannya.

Di antara kerumunan massa-rakyat yang marah, terdapat satu sosok yang cukup menonjol perannya: Carlos Mesa, yang saat pemilihan menjadi lawan tanding Morales. Dari mula, Mesa sudah membangun konsolidasi politik yang kuat agar bisa mengalahkan Morales.

“Jika ada seseorang yang secara sistematis melanggar tatanan konstitusional Bolivia, orang itu adalah Evo Morales,” katanya kepada Financial Times.

Mesa bukan orang baru dalam percaturan politik di Bolivia. Bagi sebagian masyarakat, Mesa dilihat sebagai representasi kekuatan lama politik Bolivia: kelas menengah, kulit putih, dan berpendidikan luar negeri.

Ia merupakan wakil presiden di bawah pemerintahan Gonzalo Sanchez de Lozada. Meski begitu, jabatannya tak bertahan lama. Di tengah gelombang protes masif yang dipimpin Morales, pada awal 2000-an, Mesa terpaksa harus mengundurkan diri.

Politik selalu menyimpan hubungan yang aneh. Bila dulu Morales menggulingkan tatanan politik yang diisi orang-orang seperti Mesa, sekarang bandul telah berbalik melawan arah: Morales yang disingkirkan, dengan Mesa berdiri di antara kerumunan yang muak terhadap pemerintahannya.

“13 tahun pemerintahan Morales terlalu banyak korupsi,” ungkapnya.

Gagal Konsisten

Michael Miller, dalam “The Rise of Evo Morales,” menjelaskan bahwa kemenangan Morales pada 2006 silam adalah peristiwa yang bersejarah. Morales dipandang sebagai gambaran bagaimana sebuah negara berupaya untuk berdikari dan mengejar reformasi ekonomi, di tengah tatanan politik Amerika Latin yang serba tak pasti.

Perjalanan Morales diisi dengan berbagai usaha keras untuk mengikis arus neoliberal yang mengakar di pemerintahan Bolivia selama empat dekade lebih. Pesannya jelas: neoliberal tidak punya tempat di struktur kehidupan masyarakat, baik secara politik maupun ekonomi.

Tak lama usai dilantik, ia segera ambil langkah yang berani: menulis ulang konstitusi, menasionalisasi sektor industri, dan memastikan bahwa sumber daya alam negara yang dimiliki negara benar-benar tersalurkan kepada rakyat. Cita-cita pemerintahan Morales mirip dengan apa yang dilakukan Castro dan Chavez.

Perlahan, upaya Morales membuahkan hasil. Setelah berkali-kali dihantam tekanan dari IMF dan Bank Dunia melalui serangkaian kebijakan privatisasi, yang berdampak pada terkurasnya sumber daya alam, Bolivia dapat berdiri tegak.

Satu dekade pemerintahan Morales ditandai dengan pencapaian ekonomi yang cukup mengesankan. LaporanCenter for Economic and Policy Research (CEPR) menyebut pertumbuhan ekonomi Bolivia mencapai 4,9 persen tiap tahunnya sejak Morales berkuasa. Selain itu, Morales juga berhasil menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 25 persen sampai meningkatkan upah minimum hingga angka 87,7 persen.

Kunci keberhasilan Morales terletak pada kebijakan fiskal yang ekspansif dan kontrol penuh atas sumber daya nasional, terutama sektor hidrokarbon.

Namun demikian, prestasi tersebut tak berlangsung lama. Didorong penurunan harga gas, yang notabene jadi komoditi ekspor utama, perekonomian Bolivia kolaps. Pertumbuhan PDB (Pendapatan Domestik Bruto) turun hingga 3,9 persen pada 2019—dari 6,8 persen (2013). Sedangkan defisit anggaran naik tajam menyentuh 7,8 persen.

Kondisi bertambah buruk ketika kebijakan-kebijakan politiknya bikin popularitasnya merosot tajam, seperti kekalahan atas Cile sehubungan dengan akses ke Samudera Pasifik, pembangunan yang mengancam nyawa Hutan Amazon, sampai kecurangan di ajang pilpres.

Berakhirnya Dominasi Kiri?

Amerika Latin menjadi tempat di mana spektrum politik kiri pernah berjaya dan jatuh dalam rentang masa yang tak jauh.

Pada era 1980-an, nyaris seluruh kekuatan kiri dibikin tiarap oleh kekuasaan rezim militer di Brazil, Argentina, sampai Bolivia. Kondisi perlahan berubah manakala kelompok-kelompok kiri memperlihatkan taringnya dan melawan rezim otoritarian.

Puncaknya terjadi pada awal 2000-an saat partai-partai kiri di mayoritas negara penghuni kawasan Amerika Latin merebut kekuasaan politik. Sosialisme, kata yang haram selama Perang Dingin di benua tersebut, tiba-tiba kembali bergema di ruang-ruang publik. Periode ini dikenal dengan sebutan “Pink Tide”.

Hugo Chavez terpilih sebagai Presiden Venezuela pada 1999. Pada 2002, Luiz Inacio Lula da Silva, pendiri Partai Buruh Brazil, berhasil memenangkan pemilihan umum. Di Argentina, pasangan Nestor dan Christina Kirchner turut menancapkan kuasanya. Tak ketinggalan, ada pula Morales yang naik takhta di Bolivia pada 2005.

Program dan retorika pemerintahan sayap kiri di Amerika Latin umumnya serupa: nasionalisasi industri, redistribusi pendapatan, dan menolak resep-resep neoliberalisme ala IMF.

Namun, tak ada yang abadi dalam politik, begitu pula dengan kekuatan politik kiri di Amerika Latin. Dominasi sayap kiri dalam pemerintahan negara-negara Amerika Latin lambat laun mulai tergerus. Dan turunnya Morales semakin menegaskan kondisi tersebut. Kekuatan kiri digantikan naiknya populisme sayap kanan yang wajahnya bisa dilihat lewat rezim Jair Bolsonaro di Brazil.

Ada banyak faktor yang dapat menjelaskan mengapa kekuatan politik kiri di Amerika Latin jatuh: dari gagalnya mewujudkan janji-janji pemerintahan, korupsi yang masif, ketidakmampuan mengatasi perekonomian setelah booming harga ekspor komoditas mentah unggulan seperti minyak dan tembaga di awal abad 20 selesai, sampai pengkhianatan terhadap demokrasi.

Faktor-faktor inilah yang lantas mendorong massa-rakyat muak dan memutuskan turun ke jalan. Di sana, mereka menyanyikan himne “El Pueblo Unido Jamás Será Vencido,” yang ironisnya justru identik dengan kelompok kiri itu sendiri.

Editor: Eddward S Kennedy