tirto.id - Antifa, kelompok anti-fasis yang kerap berpakaian serba hitam dan menyamarkan wajah dengan sapu tangan berwarna serupa (disebut juga sebagai taktik "black-bloc"), punya salah satu taktik andalan dalam setiap aksinya: “Nazi Punching”. Tinju untuk Nazi tersebut bermakna harafiah: serangan fisik.

Juni 2018 lalu, seorang suporter militan Donald Trump, Jack Posobiec, pernah merasakan “Nazi Punching” langsung dari pemuda bernama Sydney Alexander Ramsey-Laree yang diduga anggota Antifa. Ketika itu Posobiec tengah meliput acara perekrutan anggota yang dilakukan D.C. Anti-Fascist Coalition, sebuah kelompok Antifa di George Washington University, untuk Rebel Media, situsweb berhaluan kanan dari Kanada tempat ia menjadi koresponden.

Belakangan, salah seorang anggota D.C Anti-Fascist Coalition, Jason Charter, mengonfirmasi bahwa Ramsey-Laree bukan anggota maupun individu yang terafiliasi dengan kelompok mereka. Ia kriminal kambuhan yang pernah tiga kali ditangkap akibat kasus penyerangan di Virginia (Desember 2010, Juli 2013, dan Juni 2015), serta dua kali karena kasus kepemilikan ganja (September 2012 dan Agustus 2016). Atas aksi pemukulan terhadap Posobiec, ia dihukum 60 hari penjara.

Sesuai istilahnya, “Nazi Punching” memang menyasar kalangan yang dianggap memiliki ciri ideologis selayaknya kaum Nazi: para pendukung supremasi kulit putih, anti-kulit berwarna, anti-muslim, atau ekstremis sayap kanan. “Nazi Punching” hanyalah satu dari serangkaian aktivisme (ilegal) yang memang menjadi prinsip dari aksi langsung Antifa (direct action).

Membakar ATM, melempari bank atau restoran cepat saji dengan batu, merusak properti, berkelahi dengan polisi, membakar ban, hingga doxing (perilaku mengumpulkan informasi pribadi seseorang untuk disebarkan ke publik tanpa persetujuan si pemilik) adalah beberapa jenis taktik dan ekspresi politik sejumlah gerakan Antifa baru-baru ini, khususnya yang memakai metode black bloc.

Pada Januari 2017 lalu, Richard Spencer, pentolan ideologis alt-right, sebuah gerakan pro-supremasi kulit putih, pernah mendapat bogem mentah dari seorang pemuda dengan dandanan khas black bloc ketika diwawancarai dalam acara pelantikan Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat.

Video pemukulan yang menimpa Spencer kemudian tersebar di media sosial. Banyak netizen yang menyayangkannya, sebab bagaimanapun kekerasan semestinya tidak perlu dilakukan untuk menyerang orang lain. Namun demikian, tak sedikit pula yang merayakan pemukulan tersebut, terutama oleh mereka yang mengaku anti-Trump dan anti-rasis.

Apa boleh buat, provokasi Spencer dan kaum Alt-Right memang mudah menyulut emosi. Mereka merasa kepentingan ras kulit putih mulai terpinggirkan dalam demokrasi AS kini. Selain itu, mereka juga menilai kebudayaan 'asli' kulit putih Amerika telah dikepung kebudayaan lain.

Dalam konferensinya bersama sekitar 200-an aktivis ultra-kanan pada 2016 lalu, Spencer menyatakan bahwa era Trump adalah era kebangkitan identitas kaum kulit putih. Ia juga menegaskan sikap anti-Yahudi sembari mengutip sejumlah propaganda Nazi yang menyatakan bahwa orang kulit putih adalah "anak-anak matahari" (“children of the sun”).

Tak ketinggalan, Spencer pun menuduh media arus utama sebagai “Lügenpresse”—istilah ciptaan Reinhold Anton, memiliki arti “Pers Penipu”, yang kemudian oleh Nazi dijadikan salah satu slogan mereka. Ketika menutup pidato, ia turut memberikan hormat ala Nazi sambil berseru lantang: “Hail Trump! Hail our people! Hail victory!”.

Dengan sikap macam itu, maka benarlah Natasha Lennard, seorang analis politik dari Inggris dalam kolomnya di The Nation, yang menganggap bogem mentah ke wajah Spencer sebagai “keindahan kinetik”: presisi dan tepat waktu.

Fasisme Membahayakan Hak-Hak Sipil Warga Negara

Bagi Antifa, kekerasan adalah jalan mutlak dalam tiap perjuangan melawan fasis. Masalahnya, kaum fasis sejak awal sama sekali tak punya masalah dengan penggunaan kekerasan.

Contoh aktual lain terkait hal tersebut adalah sederet bentrokan yang terjadi sepanjang Februari-September 2017 lalu di Berkeley, California, antara gabungan kelompok kiri dengan demonstran sayap kanan pendukung supremasi kulit putih.

Bentrokan pertama terjadi ketika Milo Yiannopoulos, senior editor Breibart News, dijadwalkan berpidato di University of California pada 1 Februari 2017. Beberapa hari sebelumnya, lebih dari 100 fakultas di kampus tersebut telah menandatangani petisi yang mendesak universitas agar membatalkan acara Yiannopoulos. Namun, petisi itu tak direspons.

Pada hari-H, lebih dari 1.500 orang berkumpul Sproul Hall untuk menggelar aksi protes damai. Beberapa lama kemudian, sekitar 150 orang berpakaian hitam-hitam merangsek ke kerumunan dan memancing kericuhan. Kebanyakan dari mereka diidentifikasi sebagai Antifa, namun sebagian lain juga mengaku sebagai anggota kelompok kiri yang menamakan dirinya ‘By Any Means Necessary’.

Aksi rusuh Antifa pada akhirnya memang sukses membuat pihak universitas membatalkan acara pidato Yiannopoulos. Namun mereka tetap melanjutkan aksi rusuhnya ke pusat kota Berkeley, memecahkan jendela di beberapa bank, melempari Starbucks, merusak toko-toko jenama besar lain, dan tentunya juga bentrok dengan aparat keamanan.

Sejak kejadian itu, rangkaian bentrokan antara Antifa dengan kaum sayap kanan di berbagai kota di Amerika terus bergulir. Puncaknya terjadi di Charlottesville, Virginia, pada Agustus 2017, tatkala kaum sayap kanan turun ke jalan menggelar aksi untuk memindahkan patung Jenderal Robert E. Lee dari Emancipation Park. Selama Perang Sipil Amerika (1861-1865), Robert E. Lee adalah seorang pemimpin militer dari kubu Konfederasi yagn pro-perbudakan. Di akhir Perang Sipil, kubu Konfederasi kalah oleh kubu Union yang anti-perbudakan.

Ketika aksi tersebut dimasuki oleh kelompok Antifa, mendadak sebuah mobil menabrak kerumunan demonstran. Tercatat tiga orang meninggal dan 19 lainnya mengalami luka-luka. Salah seorang korban meninggal adalah perempuan (32 tahun) bernama Heather Heyer yang disinyalir anggota Antifa. Sedangkan pelaku penabrakan bernama James Alex Fields, pemuda 20 tahun yang konon terafiliasi dengan kelompok Neo-Nazi.

Pada Agustus 2018 lalu, Antifa kembali mengacak-acak aksi bertajuk "Unite the Right 2" di Washington DC yang diselenggarakan kaum sayap kanan pendukung supremasi kulit putih. Secara tiba-tiba gerombolan Antifa merangsek dan berbuat rusuh sambil melempar telur, botol air, hingga menembakkan kembang api ke segala arah. Beberapa wartawan yang tengah meliput pun ikut terkena serangan.

Secara moral tentunya banyak orang tidak sepakat dengan prinsip kekerasan yang dikedepankan Antifa dalam setiap aksi langsung mereka. Namun, untuk memahami mengapa mereka melakukannya, penting untuk melihat konteks historis bagaimana terbentuknya gerakan anti-fasis.

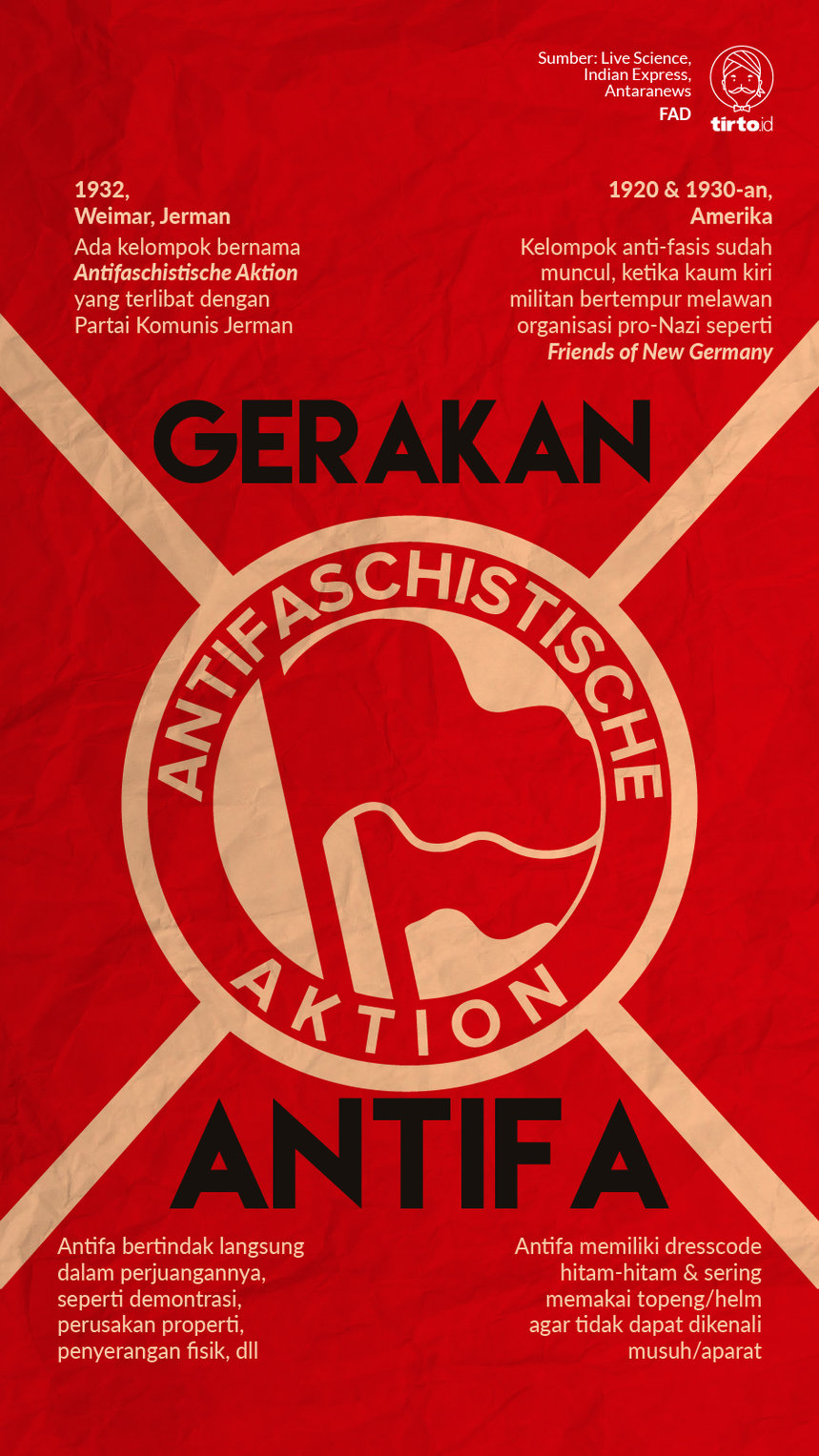

Organisasi anti-fasis pertama dibentuk oleh Kommunistische Partei Deutschlands (Partai Komunis Jerman/KPD) pada 10 Juli 1932 dan diberi nama Antifaschistische Aktion (selanjutnya ditulis AA). Ketika itu, AA juga telah menggunakan logo bendera merah-hitam ciptaan Max Keilson dan Max Gebhard, dua seniman Jerman yang tercatat sebagai anggota Assoziation Revolutionärer Bildender Künstler Deutschlands (Asosiasi Seniman Revolusioner Jerman/ARBKD).

Selain AA, juga terdapat beberapa kelompok anti-fasis di Jerman seperti Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Roter Frontkämpferbund, Communist Kampfbund gegen den Faschismus, dan Roter Massenselbstschutz. Semua organisasi tersebut dibentuk seiring dengan kian maraknya serangan organisasi paramiliter Nazi yang mengarah ke kalangan kiri, minoritas Yahudi dan Gipsi, serta serikat-serikat buruh kala itu.

Adapun di Amerika, kemunculan berbagai kelompok anti-fasis juga dimulai pada periode yang kurang lebih sama seperti di Jerman. Ketika itu mereka hadir untuk melawan organisasi pro-Nazi seperti Friends of New Germany. Kendati demikian, tidak ada afiliasi apapun antara kelompok-kelompok anti-fasis di kedua negara tersebut.

Sejak Perang Dunia II berakhir, sindikat anti-fasis terus ada dan berlipat ganda. Di Inggris, mereka lahir dari rahim skena punk rock yang melawan dominasi kaum skinhead kulit putih dan kalangan Neo-Nazi. Di Jerman, kecenderungan anti-fasis kembali merebak seiring runtuhnya Tembok Berlin. Sementara pada periode akhir 80-an, muncul organsiasi Anti-Racist Action (ARA) di Amerika yang begitu militan melawan kebangkitan Neo-Nazi hingga Ku Klux Klan.

Antifa yang dikenal saat ini, dengan taktik penyamaran “black-bloc” dan “Nazi-punching”, mulai marak di Amerika pada periode 2000-an awal. Keberadaan mereka semakin berlipat ganda sejak Trump memutuskan bertarung di kancah pilpres Amerika sejak 2016 lalu. Perbedaan mendasar antara kelompok anti-fasis periode awal dengan yang muncul pasca-Perang Dunia II adalah ketiadaan pemimpin dan struktur organisasi.

Melihat konteks historisnya, maka prinsip kekerasan Antifa sejatinya merupakan upaya pertahanan diri dari berbagai tindakan ekstrem fasis yang membahayakan hak-hak sipil warga negara. Demikian yang disampaikan Scott Crow, bekas anggota Antifa selama nyaris 30 tahun, kepada CNN.

"Ide Antifa adalah bahwa kami pergi ke mana mereka (sayap kanan) pergi. Bahwa pidato kebencian bukanlah kebebasan berbicara. Jika Anda membahayakan orang dengan apa yang Anda katakan dan tindakan yang ada di balik itu, maka Anda tidak memiliki hak untuk melakukannya. Jadi, kami memutuskan untuk berkonflik demi mengenyahkan mereka di manapun. Sebab kami tidak percaya bahwa Nazi atau fasis dari garis mana pun berhak memiliki juru bicara."

Persoalannya lagi-lagi adalah sejauh mana taktik kekerasan Antifa bisa dikontrol oleh anggota-anggotanya sendiri. Masalahnya, kekerasan yang dilakukan Antifa amat rentan menyasar mereka yang sama sekali bukan kaum sayap kanan atau Neo-Nazi. Satu contoh, dalam bentrokan yang terjadi di University of California awal tahun lalu, seorang mahasiswa yang merupakan Muslim Suriah sempat kena bogem dari demonstran Antifa hanya karena ia "tampak seperti seorang Nazi".

Editor: Windu Jusuf