tirto.id - Senin pagi, 19 Oktober 1987, tepat hari ini 31 tahun lalu.

Nenek Minah hendak mengunjungi sanak kerabatnya di Kampung Tenjo, Serpong. Bersamanya, ikut pula Juned, cucunya, dan empat saudaranya. Dari Stasiun Tanah Abang, Nenek Minah dan cucu-cucunya naik KA 220 jurusan Tanah Abang-Rangkasbitung.

Sekitar pukul 06.40, KA 220 yang mereka tumpangi tiba di Stasiun Kebayoran. Seperti biasa kereta akan ambil waktu beberapa menit untuk proses turun naik penumpang. Namun, karena suatu sebab, KA 220 berhenti cukup lama di stasiun itu.

Sementara itu di Stasiun Sudimara, KA 225 jurusan Rangkas Bitung-Jakarta juga baru tiba di stasiun. Sesuai prosedur, KA 225 harus menunggu KA 220 melintas lebih dulu. Namun, lebih dari sepuluh menit kemudian kereta itu tak juga datang. Padahal, semestinya KA 225 sudah harus melanjutkan perjalanan ke Tanah Abang pukul 06.50.

Saat itulah petugas Pengatur Perjalanan Kereta Api (PPKA) Jamhari menerima pemberitahuan dari petugas PPKA Stasiun Sudimara Umriyadi bahwa KA 220 telah berangkat menuju Sudimara.

KA 220 itu sedianya akan melintas di lintasan 1 yang saat itu ditempati KA 225. Karenanya, KA 225 harus langsir ke lintasan lain. Usai menerima pemberitahuan itu, Jamhari keluar kantor dan meniup peluit sekali dengan durasi panjang. Itulah semboyan 46 sebagai instruksi langsir.

Ketika KA 225 mulai melaju, Endang Sukaesih tergopoh-gopoh mengejar kereta itu. Ia takut terlambat. “Tak usah buru-buru, kereta cuma langsir,” teriak seorang petugas stasiun kepadanya.

Endang pun memelankan langkahnya. Namun, ia jadi kesal karena ternyata laju kereta makin cepat meninggalkan stasiun. Endang merasa petugas itu mengerjainya. Tapi ia urung marah karena ia melihat Jamhari kalang kabut mengejar kereta itu sambil meniup peluit dan mengibarkan bendera merah. Belum waktunya KA 225 Berangkat.

“Wah, ini bisa tabrakan,” seseorang berteriak. Seorang petugas stasiun lain mencoba mengejar kereta itu dengan motor, tetapi gagal.

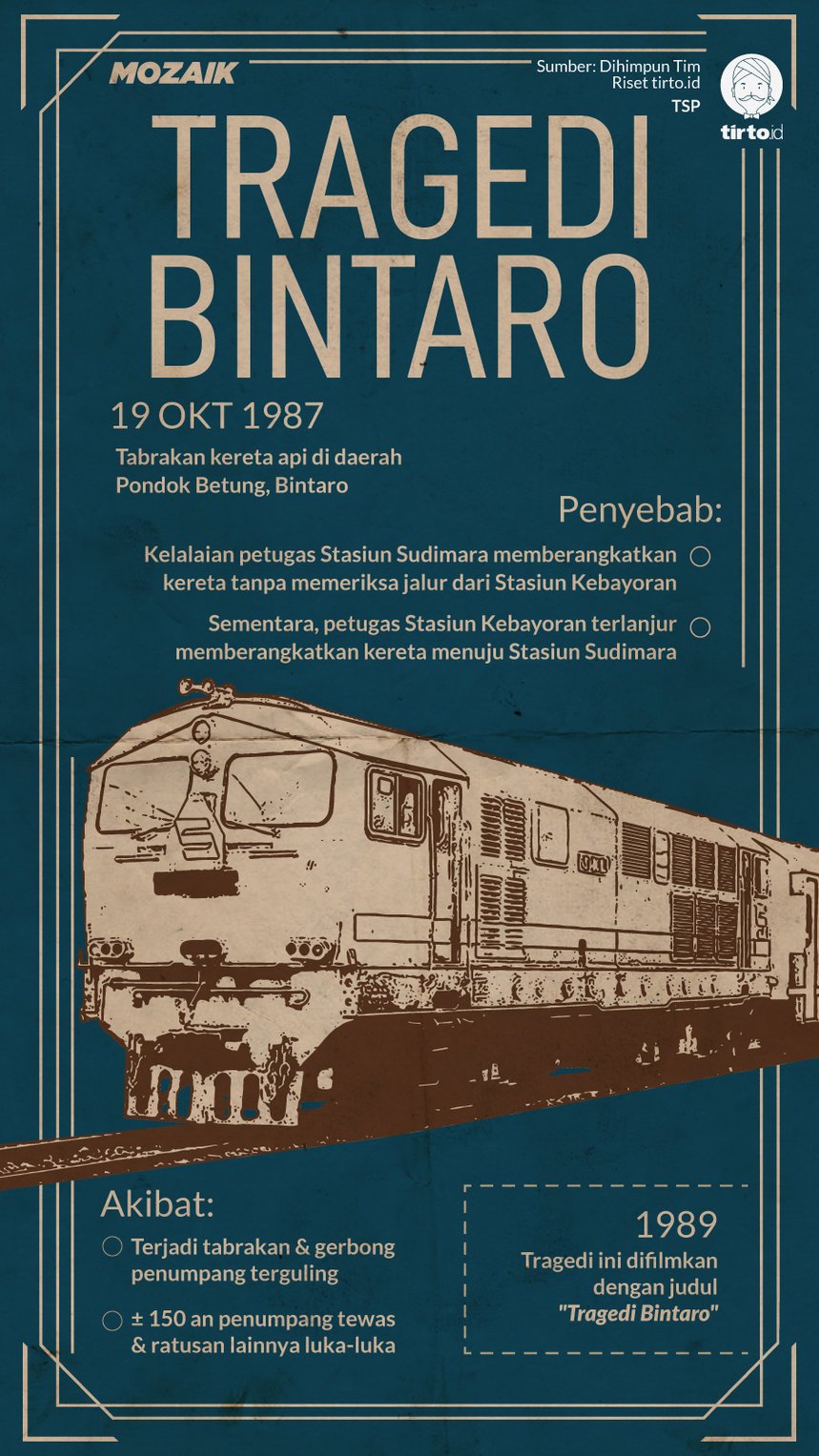

Dan benar saja, seturut berita harian Kompas (20/10/1987), pukul 07.00 KA 225 itu bertabrakan dengan KA 220 di daerah Kampung Pondok Betung, dekat pintu perlintasan Bintaro.

30 Meter, lalu "Derr...!!"

Tubrukan dua kereta itu hingga kini tercatat sebagai kecelakaan kereta api terburuk di Indonesia. Majalah Tempo (24/10/1987) melaporkan 150-an orang tewas dan 300-an lainnya luka-luka. Orang-orang mengingatnya sebagai Tragedi Bintaro.

Korban jatuh begitu banyak karena kedua kereta itu sarat penumpang. Dari catatan Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA), kala itu KA 225 membawa 700 penumpang dan KA 220 membawa 500 penumpang. Itu hanya yang tercatat membeli karcis. Ada ratusan penumpang gelap yang berdesakan memenuhi gerbong, lokomotif, dan atap gerbong.

Kondisi kereta api yang demikian itu agaknya membuat masinis KA 225 Slamet Suradio tak awas pada semboyan 46 yang diberikan Jamhari. Akibatnya, ia salah menangkapnya sebagai instruksi untuk berangkat.

Seturut penelusuran majalah Tempo (31/10/1987), ketika bertubrukan KA 225 melaju dengan kecepatan 45 km/jam dan KA 220 berkecepatan 25 km/jam. KA 220 melaju lambat karena baru saja melintasi pintu perlintasan dan tikungan.

Posisi tikungan itu membuat masinis kedua kereta api terlambat menyadari bahaya. Slamet sendiri mengaku baru melihat KA 220 sekitar 30 meter sebelum tabrakan. Dengan jarak sedekat itu, mengerem pun percuma. Sambil membunyikan klakson, Slamet hanya bisa banyak-banyak berucap istighfar.

"Saya melihat sinyal aman ketika memasuki halte Pondok Bitung. Namun, secara bersamaan, dari arah berlawanan tiba-tiba muncul KA 220, lalu derrr...! Tabrakan maut itu tidak bisa terhindarkan," tutur Slamet kepada wartawan Jawa Pos, 23 tahun setelah tragedi itu.

Dua lokomotif kereta api itu bergeming kala tabrakan keras tak terhindarkan. Hukum fisika bekerja: gerbong di belakang lokomotif terdorong ke depan dan “melahap” lokomotif. Demikian pula gerbong-gerbong di belakangnya. Kursi-kursi yang penuh penumpang tercerabut dan terlempar ke arah laju kereta api.

“Inilah sumber petaka yang menjepit tubuh anak manusia yang tak sempat memikir lebih jauh akan keselamatannya,” tulis Kompas sehari setelah kejadian.

Akibat tabrakan hebat itu Slamet terlempar hingga ke belakang jok masinis. Giginya rontok terhantam handle rem kereta, kaki kanannya patah, dan kulit pinggulnya robek. Sejak itu kesadarannya hilang dan baru terbangun ketika sudah dirawat di RS Kramat Jati.

Nasib Nenek Minah di KA 220 tak kalah menyedihkan. Ia dan cucu-cucunya duduk di gerbong pertama sehingga tak mampu menghindar dari gencetan saat gerbongnya terlontar ke depan. Ia dan keempat cucunya tewas seketika. Hanya Juned yang selamat.

Majalah Tempo (31/10/1987) melaporkan, butuh lebih dari 12 jam untuk mengevakuasi Juned. Kaki kirinya remuk dan kemudian terpaksa diamputasi.

Kondisi lokomotif dan gerbong yang ringsek sungguh menyulitkan evakuasi korban. Banyak dari mereka yang selamat mengalami luka berat seperti Slamet dan Juned. Mereka yang tewas pun setali tiga uang, bahkan ada yang sampai sulit dikenali.

Siapa Salah?

Bukan sekali itu terjadi kecelakaan kereta api di Indonesia. Tapi memang belum ada kecelakaan yang benar-benar membikin miris hati hingga Tragedi Bintaro terjadi.

Rusmin Nurjadin, menteri perhubungan kala itu, segera menginstruksikan Gabungan Penyelidikan Peristiwa Kecelakaan Kereta Api (Gappka) mengusut tuntas penyebab tabrakan. Menteri Rusmin juga memerintahkan pengecekan jadwal kereta api di seluruh Indonesia.

Pada akhir Oktober 1987, empat pegawai PJKA diputus bersalah. Mereka adalah Slamet Suradio, Jamhari, Umriyadi, dan kondektur KA 225 Adung Syafei. Pada April tahun berikutnya, mereka berempat mulai disidang. Berdasarkan catatan Kompas (26/6/2015), Slamet kemudian divonis lima tahun penjara, Adung Syafei dihukum 2,5 tahun penjara, sementara Umriyadi dan Jamhari masing-masing dihukum 10 bulan penjara.

“Namun, dari pemeriksaan persidangan, terungkap problem sangat mendasar dalam sistem perkeretaapian saat itu sehingga kesalahan tidak dapat dipersalahkan secara orang-perorangan,” tulis Kompas.

Masalah-masalah di tubuh PJKA saat itu memang pelik dan terkesan dibiarkan begitu saja. Majelis hakim, misalnya, menyoroti jumlah penumpang yang melebihi kapasitas yang jadi musabab banyaknya korban jiwa. Masih ditambah pula dengan sistem komunikasi dan bahasa yang tak punya standardisasi sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran antar pegawai PJKA.

Sayangnya, PJKA tak terlampau menggubris masalah-masalah tersebut. Jadinya, stigma bersalah tetap merundung keempat orang pegawai PJKA yang disidang itu. Dari keempatnya, agaknya yang bernasib paling pilu adalah Slamet.

Kariernya sebagai masinis ambruk usai diputus bersalah. Ia terpaksa mendekam di Lapas Cipinang dari 1988 hingga 1993. Setelah bebas, Slamet sempat kembali bekerja di PJKA. Namun, kemudian ia dipecat pada 1994. Tak ada uang pensiun baginya. Tidak ada pilihan lain, ia pun memilih pulang kampung ke Purworejo.

"Pengabdian saya selama puluhan tahun seperti tidak berarti," ujar Slamet—yang hingga senja usianya berjualan rokok eceran—sebagaimana dikutip Jawa Pos.

Editor: Ivan Aulia Ahsan

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id