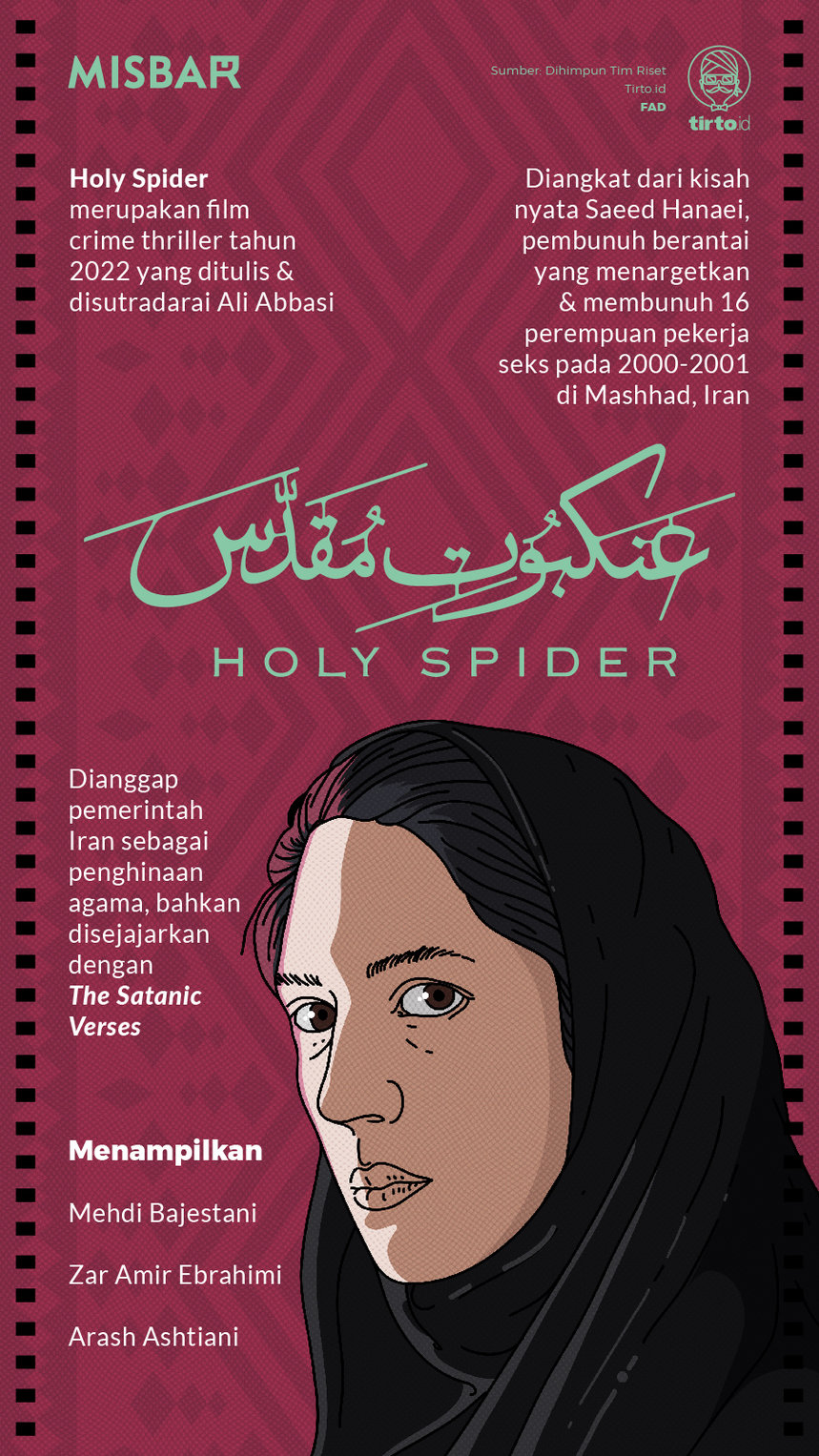

tirto.id - Ia dilabeli pemerintah Iran sebagai penghinaan agama, disejajarkan dengan The Satanic Verses-nya Salman Rushdie, hingga mereka yang terlibat di baliknya diancam dengan sanksi. Itulah berbagai kontroversi yang mengiringi rilisnya Holy Spider (2022), film yang disutradarai Ali Abbasi.

Sebagai catatan,Holy Spider bukanlah film Iran. Ia diproduksi bersama oleh sineasJerman, Denmark, Perancis, Swedia. Ia jadi wakil Denmark di ajang Academy Awards.

Terlepas dari akurat atau tidaknya tuduhan-tuduhan tersebut, film ini nyatanya mengangkat kisah yang perlu diceritakan. Holy Spider didasarkan secara longgar dari kisah nyata Saeed Hanaei, pembunuh berantai yang menargetkan dan membunuh 16 perempuan pekerja seks di Mashhad, Iran.

Dalam kurun 2000-2001, Saeed menjemput para pekerja seks yang mangkal di tepi jalan, membawa mereka ke rumahnya, mencekik, dan lantas membuang mayat mereka. Metode Saeed, yang menjerat para korban dengan syal mereka sendiri, membuatnya dijuluki Spider Killer.

Di tangan Ali Abbasi, kisah yang sama diceritakan melalui sudut pandang seorang jurnalis perempuan. Arezoo Rahimi (diperankan Zar Amir Ebrahimi) tiba dari Tehran dan mulai bekerja sama dengan jurnalis dan kepolisian Mashhad dalam menginvestigasi pembunuhan brutal itu.

Pada sisi berlawanan, Saeed Hanaei (diperankan Mehdi Bajestani) dikisahkan menggunakan agama sebagai landasan aksi kejinya. Laki-laki paruh baya itu digambarkan rajin beribadah dan mengklaim "membersihkan" jalanan atas nama Imam Reza.

Ditilik lebih jauh, "tugas moral" yang diembannya juga berangkat dari obsesi untuk gugur sebagai syuhada seperti kerabat-kerabatnya pada era Perang Iran-Irak. Manakala usai menghabisi targetnya, Saeed bakal menelepon salah seorang editor di media lokal untuk mengabari lokasi mayat dibuang sekaligus menekankan aksinya itu sebagai "jihad atas dekadensi".

Tak Berhenti di Investigasi

Holy Spider berangkat dari kisah nyata muram, aksi kriminal keji, yang ditampilkan dengan vulgar. Adegan-adegannya bisa menjadi pemicu tak mengenakkan bagi sebagian orang. Dan ia juga bukanlah kisah investigasi biasa, di mana penyusunan puzzle menjadi sajian utama.

Saeed digambarkan nyaris normal, sebagaimana laki-laki paruh baya berkeluarga pada umumnya. Namun, sesekali diselipkan pula gambaran dirinya yang tak mampu menahan emosi dan menjadi sosok yang abusif. Ketika dikombinasikan dengan misogini (kebencian terhadap gender perempuan), terlebih para pekerja seks yang dianggapnya bukan manusia, jadilah ia mesin pembunuh yang keji.Satu persatu aksinya ditampilkan hingga akhirnya dia menemukan lawan sepadan, yakni Arezoo yang mengambil langkah berisiko dengan menyamar sebagai pekerja seks. Kisahnya pun tak berakhir begitu saja ketika sang jurnalis berhasil menguak kejahatan si pembunuh berantai.

Di sana-sini masih ditunjukkan kengerian dalam berbagai rupanya, entah itu dukungan dari masyarakat yang menganggap si pembunuh sebagai pahlawan hingga cara Saeed menerangkan dengan santai ihwal metode pembunuhannya—yang didengarkan dengan mata nyaris berbinar oleh putranya.

Vonisnya di pengadilan bahkan tidak terasa sebagai final. Ada pihak-pihak yang berhasil merundingkan hukuman cambuk terhadap Saheed. Pun masih ada deal untuk menyelamatkan si pembunuh dari hukuman mati.

Lobi macam apa, dengan siapa pula, yang sempat diajukan Saeed? Apakah ini menyiratkan adanya konspirasi di kalangan pemerintah? Ataukah ia justru mengimplikasikan adanya teritori yang tak tersentuh oleh sang penulis kisah ini?

Pertanyaan-pertanyaan itu belum tentu terjawab atau sengaja dibiarkan jadi misteri. Holy Spider lantas ditutup dengan kengerian lain.

Sarat Komentar Sosial

Satu hal yang pasti, Holy Spider berulang kali dengan tegas memotret banyaknya fenomena toksik dalam masyarakat Iran—yang mungkin menjadi alasan utama film ini mendapatkan reputasi buruk dari beberapa pihak, terutama pemerintah Iran.

Poin yang paling mencolok jelas pada misogini; Arezoo berulang kali ditampilkan menjadi korban akan kebencian terhadap perempuan. Dia tak diizinkan melakukan reservasi hotel sendiri atau ditegur untuk menutupi rambutnya oleh laki-laki tak dikenal. Ketika kasus berhasil dipecahkan pun, nyaris tak ada pengakuan berarti terhadap kinerjanya.

Ranah kerja sang jurnalis juga sama sekali tak aman. Di Tehran, Arezoo kerap diundang editornya ke rumah dan menulis berita di kamar sang editor. Protesnya akan hal tersebut malah berujung pemecatan. Alih-alih, dia—yang seorang perempuan sekaligus bawahan—justru dirumorkan menginginkan hal tersebut.

Sementara di Mashhad, kepala polisi setempat juga mendatangi kamarnya dan mengajaknya kencan bahkan dengan ancaman. Berjalan sendirian di kota juga tak aman.

Itu masih hanya bagi dirinya yang seorang jurnalis. Perempuan lain, juga pekerja seks, boleh jadi bakal menghadapi ancaman dan ketidaknyamanan yang lebih besar lagi.

Kehadiran mereka menjajakan diri di sudut-sudut tergelap jalan raya jelas menyoroti kegagalan pemerintah Iran menyediakan lapangan kerja yang layak. Itu kian diperparah dengan peredaran obat-obatan terlarang.

Baik pekerja seks maupun warga kelas bawah lainnya acapkali digambarkan tak memercayai polisi dan menolak ditanya-tanyai wartawan. Selain absennya ruang aman, nyaris tak ada yang pantas dipercaya.

Tambahkan tegangan-tegangan itu dengan ancaman dari pembunuh berantai yang aksinya justru dibela warga setempat. Demikian pula halnya dengan istri Saeed, sesama perempuan yang malahan menyalahkan korban. Kata-kata "bejat”, “moral rusak”, atau “tidak berharga" kerap keluar dari sungutnya saat mendeksripsikan korban-korban suaminya.

Kengerian Penyulut Kemarahan

Holy Spider jelas tidak mengglorifikasi para pembunuh berantai, juga tidak memberi panggung mewah untuk modus operandi yang bisa membuat penonton terkagum-kagum. Bukan pula soal kehebatan penyelidikan untuk mengungkap aksi kriminal itu.

Ali Abbasi memodifikasi kisah nyata, tapi tetap kokoh bertahan sekaligus mengembangkan ide pokoknya, menyoroti misogini yang mengakar secara budaya, yang menembus pengaruh agama dan politik.

Di dunia nyata, dukungan warga terhadap Saeed Hanaei betul-betul terjadi. Nilai-nilai usang macam demikianlah yang coba dilawan dengan sudut pandang baru dan keberpihakan pada korban.

Konteks isu sosial yang diangkatnya, sialnya, juga masih relevan lantaran film ini dirilis pada periode yang sama ketika peraturan wajib hijab di Iran menuai kisruh.

Kendati tak terasa begitu istimewa atau cukup menggebrak, Holy Spider tetap enak diikuti per adegannya, antardialognya. Dengan sajian gaya realistis lagi brutal, dengan ragam poin perenungan yang tak terasa dijejalkan paksa.

Holy Spider diperkuat penampilan tegas Zar Amir Ebrahimi dan Mehdi Bajestani (dengan tatapan matanya yang sesekali menampilkan kilau seorang maniak). Ditunjang pula oleh score cukup mengesankan dari Martin Dirkov yang sesekali megah dan mengentalkan bagian thriller dari film.

Dengan segala poin dan isu sosio-ekonomi yang digelarnya di sepanjang film, ketimbang bikin pemerintah gerah, Holy Spider tampaknya lebih wajar jika bikin rakyat kian marah.

Editor: Fadrik Aziz Firdausi

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id