tirto.id - Gunung Merapi kembali meluncurkan awan panas pada Selasa (19/1/2021) lalu. Pewartaan Antara menyebut sejauh 1.800 meter jarak luncur awan panas mengarah ke hulu Kali Krasak dan Boyong. Tercatat sejak 4 Januari 2021, Merapi telah mengalami erupsi sebanyak 10 kali.

Riwayat erupsi dan letusan Merapi selalu menjadi sorotan dalam catatan sejarah. Peristiwa meletusnya gunung api paling aktif di Indonesia ini pertama kali muncul dalam catatan kolonial abad ke-17. Sementara itu, letusan-letusan besar yang terjadi sebelumnya hanya didasarkan pada penentuan yang bersifat relatif.

Pada masa lalu, peristiwa meletusnya Gunung Merapi hampir selalu berdampak pada kondisi sosial dan politik kerajaan-kerajaan lama di Jawa Tengah dan sekitarnya. Temuan arkeologis menyebut letusan paling dahsyat pada tahun 1006 bahkan menjadi salah satu faktor yang mengakhiri imperium Kerajaan Mataram Kuno.

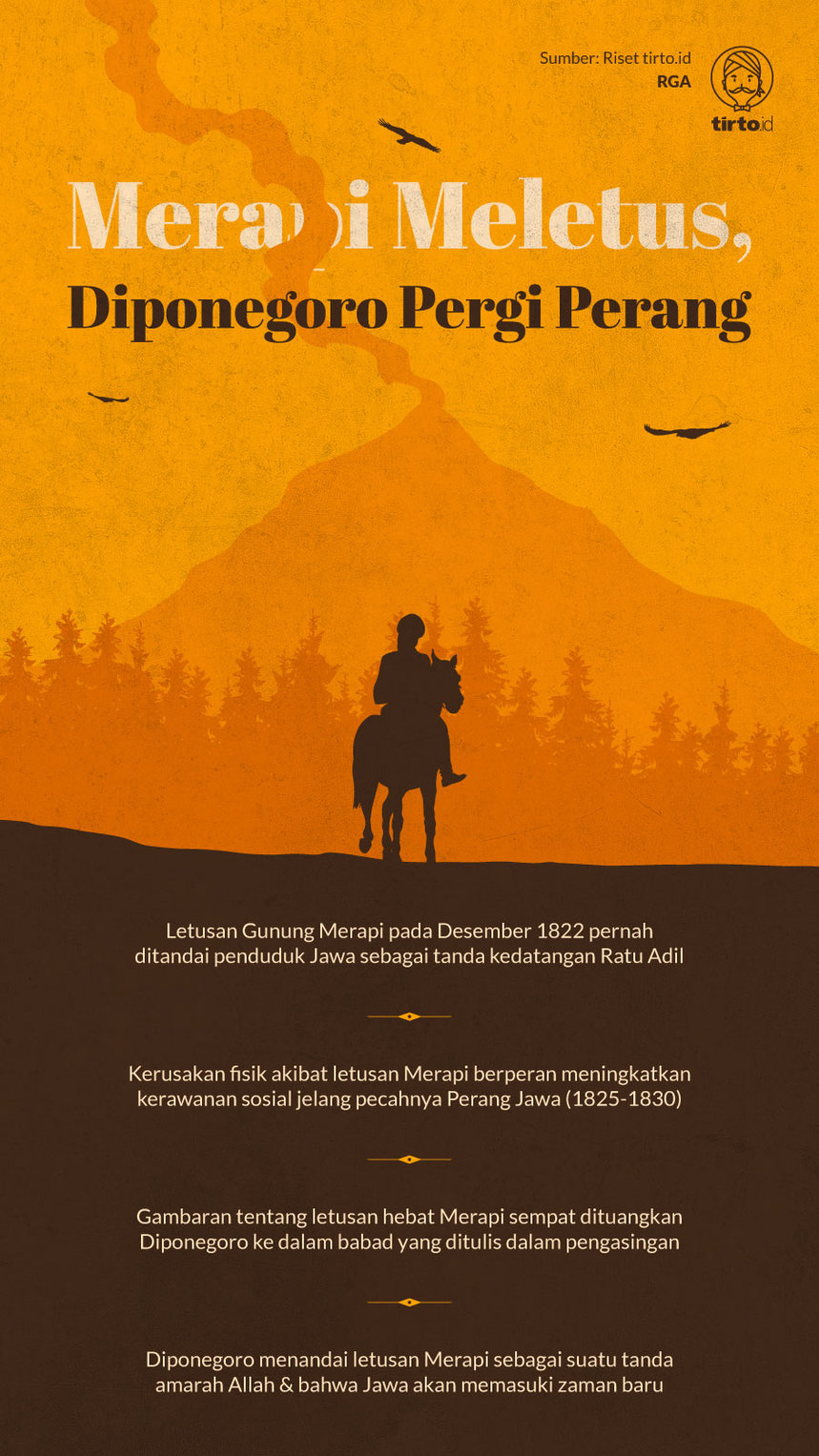

Pada 28 dan 30 Desember 1822, aktivitas vulkanik Gunung Merapi kembali menebar teror di wilayah pecahan Kesultanan Mataram. Peristiwa itu mengguncang kondisi psikologis penduduk kota kerajaan yang sedang kacau. Kerawanan sosial akibat kegagalan panen yang berkombinasi dengan wabah penyakit dan anomali alam lantas dikaitkan dengan kemunculan sosok Ratu Adil. Dari sini, babak baru yang bernama Perang Jawa pun dimulai.

Merapi Mengguncang Keraton Yogyakarta

Tahun 1822 bukanlah tahun yang baik bagi rakyat Kesultanan Yogyakarta. Satu tahun sebelumnya, serangan wabah penyakit kolera menyapu sebagian besar wilayah kesultanan. Seperti dijelaskan George C. Kohn dalam Encyclopedia of Plague and Pestilence: From Ancient Times to the Present (2007: 187), kolera tiba di pantai utara Jawa lewat Semarang pada April 1821 dan berlangsung sampai tahun 1824.

Wabah belum usai, Keraton Yogyakarta digegerkan dengan kabar wafatnya raja mereka. Sultan Hamengkubuwono IV mendapat serangan kejang mendadak dan meninggal tak lama sekembalinya dari perjalanan berkuda. Kurang dari dua pekan kemudian, putranya yang masih balita sudah harus dikukuhnya sebagai raja baru.

Dalam Kuasa Ramalan: Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Kawa, 1785-1855 (2011: 594), sejarawan Peter Carey mencatat adanya upaya pembentukan dewan wali bagi HB V yang kala itu berusia tiga tahun. Salah satu wali yang ditunjuk tidak lain adalah Pangeran Diponegoro selaku paman tertua sultan.

Sayangnya, kedudukan baru itu tidak membuat Diponegoro merasa diperlakukan secara layak. Residen Yogyakarta tidak mau mengakui kekuasaan para wali dengan melarang mereka mengambil keputusan tanpa seizin gubernemen. Hal ini diperparah oleh pertentangan perihal sewa-menyewa tanah milik bangsawan yang menimbulkan keretakan hubungan di istana. Walhasil, Diponegoro menolak ambil bagian dalam kewajiban sebagai wali sultan.

Pemerintah kolonial, menurut Carey, telah gagal menghormati hak-hak Diponegoro sebagai putra sulung Sultan HB III. Dalam bukunya, Carey mengutip pendapat sejarawan Belanda, Gerrit Pieter Rouffaer, yang merinci alasan pecahnya Perang Jawa terletak pada kecerobohan pejabat Belanda yang terobsesi memecah-belah internal keraton dengan cara memberi perlakuan tidak pantas terhadap sang pangeran.

Segera setelah penobatan Sultan kelima pada 19 Desember 1822 dilaksanakan, sebuah peristiwa alam yang mengerikan muncul di langit Kesultanan Yogyakarta. Menurut laporan Belanda, pada tanggal 28 Desember, sekitar pukul dua pagi, serentetan gempa besar mulai terjadi. Esoknya, di sekitar daerah Kedu muncul kepulan asap tebal beserta hujan abu dan pasir yang menutupi langit. Lumpur dan batu-batu besar berjatuhan ke ladang petani, sementara aliran sungai dari lereng gunung meluap dan mendidih.

Saat peristiwa mengerikan itu terjadi, Diponegoro baru kembali dari acara khitanan yang dilaksanakan oleh keluarga adiknya, Pangeran Suryobrongto. Dalam babad karyanya, sang pangeran menyatakan bahwa ia tertidur pulas selama letusan pertama. Baru sekitar pukul lima pagi, suara jeritan para punakawan dan pelayan perempuan membuat Diponegoro terjaga dan pergi keluar. Sambil menengadah dia menunjuk ke gunung yang terbakar dan langit yang menghitam.

“Gunung Merapi terbakar, pucuknya bagai terlontar ke langit. Yogyakarta serasa tertutup olehnya,” tulis Diponegoro dalam babad. Sambil menyapu pemandangan sekitar, dia lantas mengimbuhkan, “Dalam kegemparan besar, semua, di mana-mana orang berusaha sekuatnya cari selamat.”

Carey meyakinkan bahwa letusan Gunung Merapi kala itu memang sehebat yang digambarkan oleh Diponegoro. D’Abo, seorang pejabat kolonial yang bertugas di Yogyakarta mencatat ada tiga letusan besar. Dia melukiskan bagaimana lapisan abu tebal tertiup dari puncak gunung ke arah barat daya. Tiga desa di lereng gunung--Bulu, Deles, dan Pringlegi--disebutkan rata dengan tanah, sementara mayat-mayat para korban terbawa arus di sepanjang Kali Progo.

Seorang pegawai kolonial lainnya, Cornets de Groot, bahkan menyebut letusan kala itu sebagai letusan yang berdampak paling parah dalam beberapa puluh tahun terakhir. Harga beras dengan segera melambung tak terkendali, sementara pasokan tembakau yang berasal dari Kedu pun merosot tajam. Kerusakan fisik lama-kelamaan berubah menjadi kerusakan psikologis di kalangan rakyat kecil.

Jawa Memasuki Zaman Baru

Dalam kosmologi Jawa, Gunung Merapi memiliki tempat khusus dalam legenda dan cerita rakyat. Merapi merupakan tempat tinggal sekaligus wilayah kekuasaan Kiai Sapu Jagad. Bersama Nyi Roro Kidul, mereka adalah roh keramat yang dipercaya menjaga kesultanan dari malapetaka. Setiap kegiatan vulkanik yang terjadi di Merapi, dari letusan kecil hingga besar, akan dianggap sebagai sebuah pertanda.

Bagi Diponegoro, seperti dituturkan Peter Carey, meletusnya Merapi tahun 1822 justru menandai sesuatu yang lebih besar lagi. Dalam tulisan babad, Diponegoro melukiskan bagaimana ia merasa maklum sambil tersenyum dalam hati ketika menyaksikan bencana yang dia sebut sebagai tanda amarah Ilahi. Dia percaya bahwa letusan yang disusul gempa bumi tahun 1823, 1824, dan 1825 adalah bukti Jawa yang sedang memasuki zaman baru.

“Dalam ragam ramalan Joyoboyo masa itu, kedatangan Ratu Adil digambarkan dengan timbulnya lebih dulu bermacam-macam peristiwa alam seperti hujan abu, gempa bumi, sambaran petir, halilintar, hujan lebat, prahara, dan gerhana matahari maupun bulan,” terang Carey.

Ricklefs dalam Jogjakarta Under Sultan Mangkubumi, 1749-1792: A History of the Division of Java (1974: 186) mendukung argumen Carey tentang kepercayaan berakhirnya abad Jawa yang ditandai dengan bencana alam. Pada tahun 1770-an, letusan Gunung Merapi disusul gempa bumi besar dan hujan abu yang pekat diduga kuat menghidupkan kepercayaan para bangsawan tentang ramalan keruntuhan keraton.

Serangan wabah kolera, gagal panen, dan pemerintahan korup yang menjadi ciri kehidupan di Kerajaan-Kerajaan Jawa pra-Perang Jawa dikaitkan pula dengan masa kacau yang disebut zaman edan. Orang-orang Keraton, termasuk Diponegoro, barangkali masih memercayai ramalan bahwa Yogyakarta akan hancur sesudah empat kali pergantian raja untuk kemudian dibangun kembali.

Seperti ditulis oleh Residen Yogyakarta, A.H.W. Baron de Kock, “Ramalan Joyoboyo hidup dalam benak setiap orang Jawa dan mereka tidak ragu bahwa ramalan tersebut akan terjadi.”

Maka di tahap-tahap awal Perang Jawa, ketika Diponegoro baru mulai mengangkat senjata terhadap gubernemen, banyak di antara rakyat biasa yang percaya bahwa dialah sang Ratu Adil, penyelamat orang Jawa.

Editor: Irfan Teguh Pribadi

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id