tirto.id - Pada tahun 982, seorang penduduk Islandia bernama Erik Thorvaldsoon atau Erik the Red membunuh tiga orang dalam perseteruan hebat. Ia kemudian diusir dari tempat tinggalnya dan berlayar ke barat untuk mencari tempat tinggal baru. Setelah menempuh ratusan kilometer, Erik akhirnya menginjakkan kaki di sebuah wilayah yang menyajikan lanskap alam nan asri dan penuh tumbuhan hijau sejauh mata memandang.

Panorama alam ini amat membekas dalam benaknya. Ketika pulang kampung ke Islandia pada tahun 985, ia menamakan daerah baru itu Greenland (Kalaallit Nunaat). Daerah ini kemudian menjadi populer dan kerap didatangi oleh orang-orang Eropa. Mereka berinteraksi dengan penduduk lokal (Inuit), mendirikan permukiman, dan rutin memburu paus untuk diperjualbelikan. Kegiatan ini berlangsung selama berabad-abad.

Seiring meningkatnya populasi manusia di Greenland, diketahui bahwa daerah ini tidaklah hijau. Terdapat hamparan es dan salju yang jauh lebih luas dari sekadar populasi tumbuhan hijau yang dilihat Erik pertama kali. Tetapi karena nama Greenland terlanjur mengakar dan meluas, orang-orang tidak mempersoalkan perbedaan antara nama dengan fakta sebenarnya.

Kolonialisme

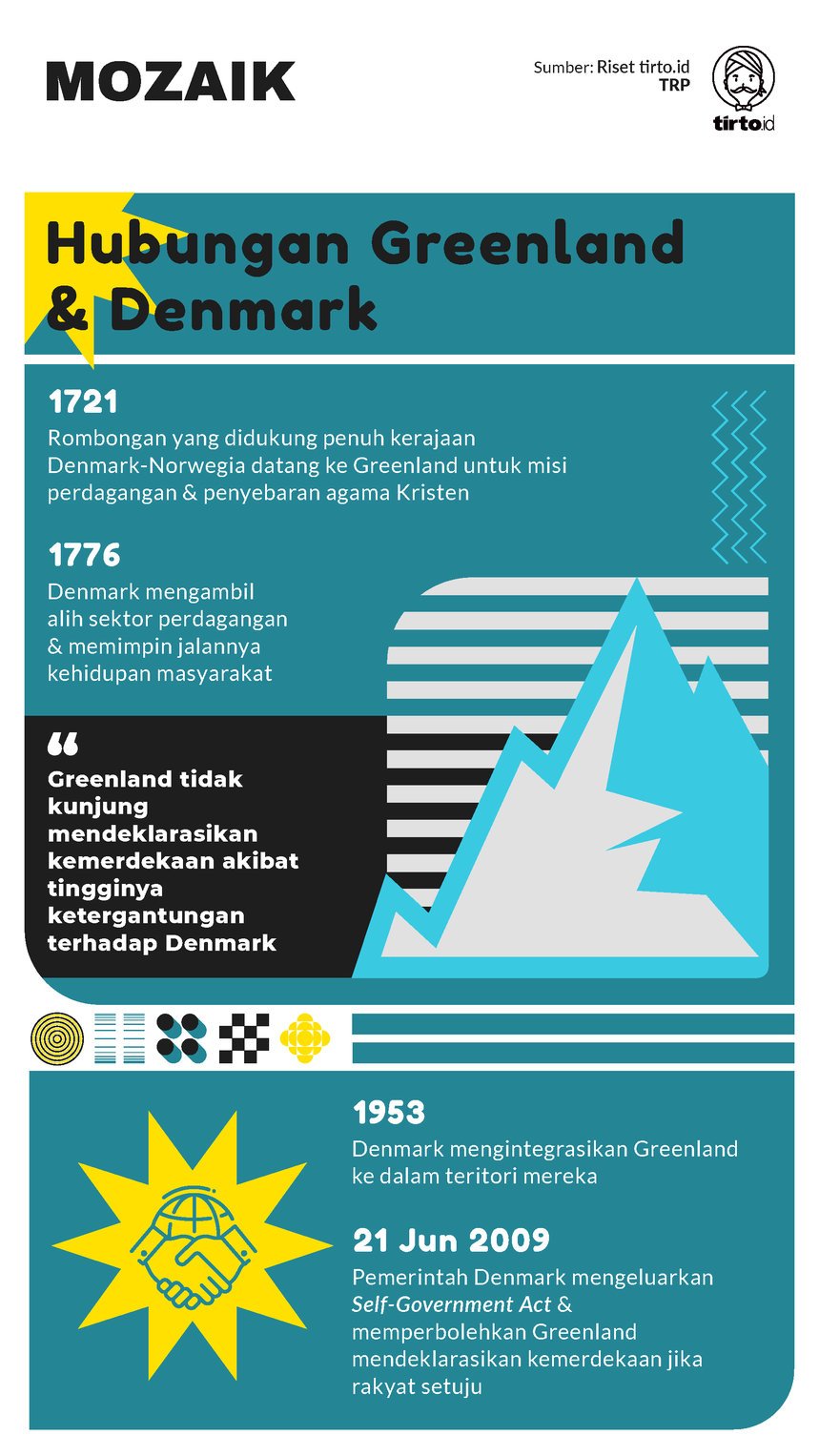

Tujuh ratus tahun setelah ditemukan, kehidupan di Greenland memasuki fase serupa yang terjadi di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, yakni penjajahan yang bermula pada tahun 1721. Saat itu datang rombongan pimpinan pastor Norwegia, Hans Egede, yang didukung penuh oleh Kerajaan Bersatu Denmark-Norwegia. Mereka datang dengan dua motif: perdagangan dan penyebaran agama Kristen. Dan seperti yang terjadi di belahan bumi lain, terdapat motif tersembunyi dari kunjungannya.

Setelah itu, sebagaimana disampaikan Adam Grydehøj dalam “Government, Policies, and Priorities in Kalaallit Nunaat (Greenland): Roads to Independence” (2020: 219), “berkembang berbagai proyek kolonial yang berujung pada pendirian kota koloni oleh para misionaris dan pedagang Denmark demi tercapainya dua motif tersebut.”

Puncaknya terjadi pada 1776 ketika Denmark mengambil alih sektor perdagangan dan memimpin jalannya kehidupan masyarakat. Denmark menutup pintu masuk orang asing di seluruh pelabuhan dengan dalih “melindungi budaya tradisional Greenland dari pengaruh luar yang merusak,” tulis peneliti Ohio State University, Matther H. Birkhold di New York Times.

Namun, pernyataan itu terbukti hanya bualan. Buktinya terdapat penindasan dan eksploitasi terhadap sumber daya alam dan warga lokal atau Greenlanders. Denmark bersikeras memperkenalkan ekonomi pasar, memaksakan kristenisasi, dan melakukan penindasan bahasa dan tradisi.

Selain itu, untuk memiliki kontrol lebih dalam mengatur kehidupan di Greenland, orang Denmark selalu memosisikan keberadaannya di atas Greenlanders. Ini terjadi tidak hanya di sektor ekonomi tetapi juga politik dan sosial. Situasi ini berlangsung selama ratusan tahun dan tidak ada catatan pemberontakan yang dilakukan oleh penduduk lokal terhadap sistem kolonial.

Dalih Modernisasi

Berakhirnya Perang Dunia II (1939-1945) membuat banyak negara terilhami arus kebebasan, termasuk Greenland. Mengutip riset SøRen Rud dalam Colonialism in Greenland: Tradition, Government, and Legacy (2017), pada 1946 pemerintah Denmark mengalami tekanan untuk membebaskan Greenland menjadi negara merdeka seutuhnya. Tekanan ini datang dari para politikus yang sangat menentang kolonialisme. Namun, Denmark justru mengambil sikap sebaliknya. Pada 1953, Denmark mengubah status Greenland sebagai koloni dan mengintegrasikannya ke dalam teritori mereka.

Pemerintah Denmark menyebut penyatuan ini sebagai sarana modernisasi. Janji mereka akan terjadi perubahan di sektor sosial, politik, dan ekonomi. Tidak ada lagi kemiskinan, kematian yang tinggi, dan rendahnya kualitas hidup. Padahal sejatinya ini adalah bentuk partenalisme semata.

Sejarawan Jens Heinrich, dikutip dari riset SøRen Rud menyebut, Denmark masih menganggap Greenland sebagai bangsa yang tidak bisa apa-apa. Maka itu, masih perlu bimbingan dan pengawasan dari yang lebih senior. Denmark merasa perlu mengawasi dan membimbingnya sampai pada fase Greenland dianggap telah dewasa dan mengatur diri sendiri. Tapi masalahnya Denmark tak pernah secara jelas merumuskan kapan Greenland dewasa.

Di sisi lain, modernisasi yang dicita-citakan tidak selamanya berjalan lancar. Meski hasilnya terlihat pada beberapa sektor, modernisasi tetap menimbulkan ketidakpuasan di benak masyarakat Greenland. Diskriminasi dan eksploitasi masih dirasakan oleh warga. Salah satu yang fenomenal adalah saat pemerintah Denmark melakukan eksperimen sosial dengan membawa paksa anak-anak dari Greenland untuk tinggal di Denmark. Tujuannya untuk menghasilkan anak-anak Greenland berkualitas tinggi yang kelak dapat meningkatkan modernitas di tempat kelahirannya. Namun kenyataanya anak-anak itu malah tinggal di panti asuhan dan terkena masalah mental.

Meraih Otonomi

Dalam kurun waktu 1960-an sampai 1970-an, terjadi peningkatan nasionalisme di Greenland. Partai-partai politik mulai didirikan. Kritik keras membanjiri pemerintah Copenhagen. Tuntutannya jelas: merdeka. Tekanan kuat dari bekas koloninya akhirnya menghasilkan perubahan. Pada 1979, Denmark mengeluarkan Home Rule Act kepada Greenland.

Poin penting dari keputusan itu ialah pemberian kewenangan kepada Greenland untuk mengatur sendiri daerahnya alias otonomi daerah. Selain itu, untuk menyokong bergeraknya roda pemerintahan, Denmark memberikan hibah tahunan. Namun, aturan ini tidak memberikan kuasa atas sumber daya alam terhadap wilayah yang beribukota di Nuuk itu. Selain itu, tidak diakui pula Greenlander sebagai bangsa di bawah hukum internasional.

Maka itu, dorongan perubahan terus dilakukan dan terjadilah referendum otonomi kedua kalinya. Pada 21 Juni 2009, tepat hari ini 13 tahun lalu, pemerintah Denmark mengeluarkan Self-Government Act yang menegaskan ulang status otonomi Greenland.

Kali ini, Greenland memiliki kewenangan yang lebih luas. Sektor pendidikan, industri, sumber daya alam, transportasi, keamanan lokal, dan kesehatan menjadi urusan Greenland. Kemudian Greenlandic menjadi bahasa resmi menggantikan bahasa Denmark. Selain itu, Greenlanders juga diakui sebagai bangsa di bawah hukum internasional. Namun, untuk masalah pertahanan, moneter, hukum, dan politik luar negeri tetap menginduk pada pemerintahan pusat. Lebih dari itu, Greenland juga diberi hak untuk menyatakan kemerdekaan atas Denmark jika rakyatnya setuju.

Sebuah pertanyaan menyeruak: mengapa penduduk Greenland tetap menerima status otonomi? Apalagi berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan tahun 2016, 64 persen warga Greenland setuju ingin mendapat kemerdekaan.

Greenland berada di posisi serba salah. Tingginya ketergantungan terhadap Denmark menjadi alasan. Kiriman dana yang telah berlangsung dari tahun 1979 menyumbang 25 persen dari total anggaran. Jika Greenland merdeka, Denmark akan menyetop bantuan dan seperempat anggaran akan hilang. Selain itu, Greenland juga tidak bisa memanfaatkan potensi alamnya tanpa bantuan Denmark. Jika benar-benar merdeka, keberlangsungan pembangunan pulau terbesar di dunia itu akan terganggu.

Menurut Grydehøj, Greenland lupa jika suatu hari ingin benar-benar lepas dari tangan Denmark maka perlu mempersiapkan diri sebaik mungkin. Mereka harus lepas dari zona nyaman dan bersiap dengan kemandirian. Kemerdekaan politik tentu harus disertai dengan kemerdekaan ekonomi.

Penulis: Muhammad Fakhriansyah

Editor: Irfan Teguh Pribadi