tirto.id - “Saya merasa tidak enak karena saya tidak bisa mengorbankan diri untuk negara saya. Kawan-kawan saya yang telah meninggal akan diingat dalam kemuliaan tak terbatas. Tapi, saya telah melewatkan kesempatan saya untuk mati dengan cara yang sama. Saya merasa telah mengecewakan semua orang,” ucap Hisao Horiyama, mantan pilot Jepang yang belum kesampaian melaksanakan misi “mulia” kamikaze.

Horiyama mulanya seperti pemuda Jepang kebanyakan; usia masih 21 tahun, ingin mendapatkan karir cemerlang selepas lulus sarjana, serta membina rumah tangga yang harmonis dengan anak-anak lucu lagi menggemaskan. Akan tetapi, situasi tak mendukung harapan Horiyama. Jepang dikepung sekutu dan perang terus berkecamuk tanpa henti. Dari situ, ia paham bahwa mimpi hidup normal hanyalah angan-angan dan satu-satunya jalan yang musti ditempuh yaitu bergabung bersama barisan tentara guna menegakkan martabat bangsa.

Memasuki tahun 1944, Horiyama masuk kesatuan tentara kekaisaran Jepang. Ia direkrut dari program kadet yang diadakan militer di sejumlah perguruan tinggi. Horiyama lantas ditempatkan ke dalam angkatan udara yang saat itu sedang mempersiapkan taktik serangan baru bernama “kamikaze”—sebuah strategi di mana pilot diminta menabrakkan pesawat yang ditumpanginya ke kapal sekutu.

Usai menjalani pelatihan, Horiyama pun diangkat menjadi pilot kamikaze. Mengenai momentumnya ini, ia menjelaskan: “Kami menyelesaikan pelatihan lalu diberi selembar kertas putih yang memberi kami tiga pilihan; menjadi sukarelawan karena keinginan kuat, hanya dengan sukarela, atau menolak.”

Tak butuh waktu lama untuk Horiyama memilih opsi “menjadi sukarelawan karena keinginan kuat” serta setuju untuk menerbangkan—atau menabrakkan—pesawat ke sisi kapal perang Amerika. Baginya, melakukan kamikaze adalah bentuk pengorbanan dan kesetiaan kepada sang kaisar.

“Kami tidak terlalu memikirkan [tentang kematian],” ungkap Horiyama kepada The Guardian. “Kami dilatih untuk menekan emosi. Bahkan jika kami mati, kita tahu itu untuk tujuan yang layak. Mati adalah pemenuhan tugas kita yang terakhir dan kita diperintahkan untuk tidak kembali. Sebab jika kami kembali hidup, atasan bakal marah.”

Dalam prosesi kamikaze, setiap pilot yang ditunjuk untuk melangsungkan misi, diminta menulis surat wasiat. Surat tersebut kemudian dikirim ke orang tua ketika misi selesai. “Saya mengatakan kepada ayah saya bahwa saya menyesal sudah menjadi siswa yang buruk dan menabrak tiga pesawat selama latihan berlangsung,” akunya. “Saya hanya ingin membuktikan diri kepadanya dan karena itu saya bergabung dengan unit serangan khusus.”

Ia menambahkan, “Tapi ibu saya kesal. Sebelum meninggal, dia mengatakan kepada saya bahwa dia tidak akan pernah memaafkan ayah saya apabila saya kehilangan nyawa dalam serangan kamikaze.”

Bagaimanapun juga, harapan ibu Horiyama terkabul. Belum sempat Horiyama menuntaskan misi kamikaze-nya, Jepang sudah menyerah terlebih dahulu kepada sekutu.

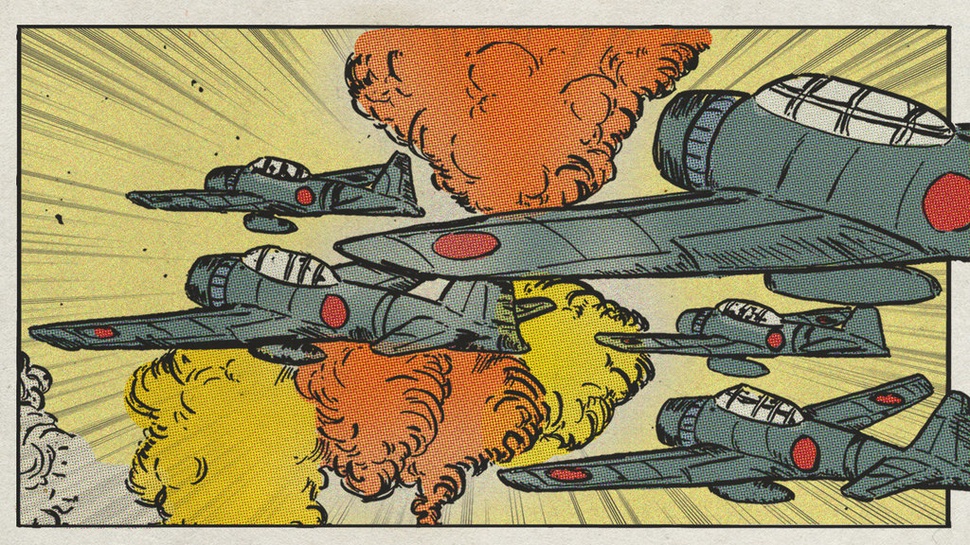

Kamikaze yang Mengerikan untuk Lawan

Pengambilan nama kamikaze merujuk pada angin yang menyelamatkan armada Jepang dari pasukan Mongol pimpinan Kubilai Khan. Angin “ilahi” tersebut mengamankan bala pasukan Jepang tak cuma sekali, tapi hingga dua kali. Saking kuatnya mitos dan legenda ini di telinga masyarakat, membuat pimpinan militer Jepang mengambil sebagai identitas pasukan khusus yang diharapkan mampu memenangkan Perang Dunia II.

Proses pembentukan pasukan khusus kamikaze tak bisa dilepaskan dari dua hal: cadangan tentara yang semakin menipis serta posisi Jepang yang kian terdesak sekutu. Pada 1943, militer Jepang mengenalkan sistem rekrutmen kadet ke seluruh perguruan tinggi untuk mengatasi kurangnya jumlah personel tentara.

Dengan membawa materi propaganda nasionalisme dan dalih wujud kesetiaan kepada Sang Kaisar, militer sukses menarik minat para pemuda Jepang yang rata-rata masih berusia di bawah 25 tahun. Total, ada 15.149 yang diterima dari seleksi ini.

Alasan mereka bersedia bergabung dengan kamikaze adalah: percaya bahwa kematian dilakukan untuk mempertahankan negara dan rakyat Jepang, anggapan mati untuk negara adalah wujud membahagiakan orang tua terutama ibu, solidaritas terhadap rekan pilot yang lain, takut dianggap pengecut karena menolak bergabung dalam kamikaze.

Setelah pasukan terkumpul, bukan berarti masalah terselesaikan.

Problem selanjutnya ialah mencari taktik agar Jepang tak jadi bulan-bulanan sekutu. Berbagai opsi pun disediakan. Sayangnya, perundingan sering deadlock tanpa menghasilkan keputusan apa-apa. Sampai akhirnya, Wakil Laksamana Takijiro Onishi melempar ide liar: membentuk “pasukan bunuh diri.”

Ide ini walaupun disetujui atasannya, tak luput dari kritik dan penolakan. Kapten Motoharu Okamura, misalnya, menganggap resiko program tersebut sangat besar. Lalu, Komandan Letnan Goro Nanaka sedari awal menegaskan peluang kesuksesan misi kamikaze sangat kecil. Tak hanya itu, sebagian veteran komandan lapangan merasa kamikaze adalah pemborosan aset.

Meski tidak populer dan ditolak sana-sini, kamikaze tetap jalan. Kamikaze pertama kali digunakan pada 25 Oktober 1944, tepat hari ini 76 tahun lalu, dalam Pertempuran Teluk Leyte (Battle of Leyte Gulf) di Samudra Pasifik dekat Filipina. Komandan skuadron kamikaze Motoharu Okamura mengatakan, “Saya benar-benar percaya bahwa satu-satunya cara ialah [melakukan] serangan dengan menabrakkan pesawat kita. Tak ada cara lain. Berikan saya 300 pesawat dan saya akan mengubah perang.”

Pertempuran Teluk Leyte mengakibatkan lebih dari 3.000 pilot Jepang terbunuh. Akan tetapi serangan kamikaze telah menyebabkan kerusakan pada banyak kapal Amerika serta menyebabkan sekitar 7.000 pasukan sekutu tewas. Meski kalah dalam pertempuran ini, metode kamikaze dianggap berhasil dan digunakan militer Jepang pada pertarungan berikutnya.

Kejadian di Leyte terulang juga di Okinawa pada 6 April 1945. Pasukan kamikaze Jepang menyerbu Amerika dari segala penjuru secara intens. Bom dijatuhkan, pesawat ditabrakkan tanpa ampun kepada sarang Abang Sam. Efek dari serangan tersebut membuat kepercayaan diri Amerika turun drastis di samping 9 kapal tenggelam serta 78 lainnya rusak-rusak akibat gempuran kamikaze.

Pertanyaannya: apakah keberhasilan kamikaze di pertempuran Okinawa mengubah peta Perang Dunia II? Ternyata tidak. Pada 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito mengumumkan akhir peperangan Jepang. Dengan kata lain: Jepang menyerah kepada sekutu. Keputusan Hirohito diambil usai dua kota di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki dihancurkan bom atom yang dijatuhkan pesawat Amerika. Kalahnya Jepang pada Perang Dunia II otomatis menghentikan aksi pasukan kamikaze.

Mengenai menyerahnya Jepang atas sekutu itu, penggagas kamikaze, Takijiro Onishi berpendapat: “Saya tidak kalah dalam peperangan ini, melainkan Kaisar [Hirohito].”

Diperkirakan sekitar 2.550 penerbangan serangan bunuh diri kamikaze dilakukan dari 25 Oktober 1944 sampai berakhirnya perang 15 Agustus 1945. Sebanyak 363 serangan kamikaze menemui sasaran atau nyaris mengenai tetapi tetap menimbulkan kerusakan pada kapal yang diserang.

Perdebatan Kamikaze & Anggapan Terorisme

Japan Today pada Mei 2015 sempat mengeluarkan jejak pendapat tentang aksi kamikaze. Dalam publikasinya, Japan Today mengeluarkan pertanyaan, “Do you think of Japan’s World War II kamikaze pilots as brave? How would you compare them with today’s suicide bombers?”

Pertanyaan yang dilontarkan Japan Today seketika membelah opini masyarakat. Ada yang berpendapat kamikaze tak ubahnya jalan ninja dan upaya mencari kehormatan dengan membela bangsa. Di lain sisi, ada juga yang beranggapan kamikaze ialah aksi terorisme karena melakukan tindakan di luar nalar—dengan menabrakkan pesawat ke badan kapal—sehingga menyebabkan jatuhnya korban.

Perihal anggapan kamikaze adalah aksi terorisme itu, Yuki Tanaka dari Hiroshima Peace Institut serta pengarang Hidden Horrors: Japanese War Crimes in World War II (1996) memiliki pernyataan berbeda. Menurutnya, penyematan label teroris terhadap pilot kamikaze tidak serta merta gampang dilakukan sebab membandingkan mentalitas pilot kamikaze dengan pelaku terorisme perlu usaha yang menyeluruh.

Perbedaan mendasar antara kamikaze dan pelaku teror ialah kamikaze dan serangannya dilegitimasi oleh rezim militer sebuah negara. Sementara pelaku teror umumnya direncanakan dan dilakukan atas motif maupun perintah dari organisasi di luar struktur negara. Serangan kamikaze dasarnya menyasar pesawat, kapal laut, dan personil militer lawan. Sedangkan pelaku teror biasanya menargetkan masyarakat sipil.

Namun, Tanaka juga memberikan perspektif lainnya. Aksi kamikaze yang terjadi pada masa perang membuat publik memberi pemakluman dan lantas mendukungnya. Toh, kamikaze ada untuk kepentingan negara. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan kamikaze akan berubah menjadi terorisme jika keberadaan lawan berada di dekat sipil yang membawa kemungkinan, pasukan kamikaze bakal menyerang sipil itu pula. Tujuannya? Jelas melemahkan posisi lawan.

Walaupun publik Jepang terbelah dalam anggapan kamikaze merupakan bentuk lain aksi terorisme, Keiichi Kuwahara, mantan pilot kamikaze yang masih hidup menegaskan kamikaze dan aksi terorisme merupakan dua hal berbeda.

Sedangkan mantan pilot kamikaze lainnya, Tadamasa Itatsu mengatakan, “Jika Okinawa—merujuk pada pertempuran tanggal 6 April 1945—diserbu, maka pesawat Amerika akan bisa menggunakannya sebagai basis untuk menyerang pulau-pulau utama Jepang. Jadi, kita pemuda Jepang musti mencegahnya.”

“Akal sehat mengatakan bahwa Anda hanya memiliki satu kehidupan," katanya kepada BBC. “Mengapa Anda ingin memberikannya? Mengapa Anda akan senang melakukannya? Semua orang yang saya kenal pada saat itu, menyatakan ingin jadi sukarelawan. Mereka bersedia jadi pejuang agar invasi dapat dihentikan dan kita tidak merasa ragu akan hal itu.”

==========

Artikel ini pertama kali ditayangkan pada 13 Desember 2017. Kami melakukan penyuntingan ulang dan menerbitkannya kembali untuk rubrik Mozaik.

Editor: Maulida Sri Handayani & Ivan Aulia Ahsan