tirto.id - Pramoedya Ananta Toer mendekam selama 10 tahun di Buru, pulau seluas 847.320 hektar yang dijadikan kamp konsentrasi tahanan politik (tapol) oleh Orde Baru. Selama di Buru, Pramoedya, begitu pula ribuan tahanan lainnya, bekerja tanpa dibayar mulai dari memotong kayu, membuat sawah berikut irigasinya, hingga mengerjakan lahan milik pejabat kamp tahanan.

Makanan yang mereka santap juga seadanya. Bahkan, dari hari ke hari, kualitas dan kuantitas makanan yang diterima semakin buruk.

"Aku mulai makan tikus yang terlalu banyak terdapat di sini, kecil-kecil, hidup di bawah alang-alang, juga telur kadal untuk tidak punah karena turunnya gizi, kualitas, dan kuantitas makanan," ujar Pramoedya lewat kumpulan surat pribadinya selama di Buru Nyanyi Sunyi Seorang Bisu Jilid I & II.

Pram, begitu dia akrab disapa, ditahan pada 13 Oktober 1965, tiga belas hari setelah peristiwa penculikan dan pembunuhan jenderal-jenderal angkatan darat yang dikenal dengan nama Gerakan 30 September (G30S). Pelaku utama G30S, Komandan Cakrabirawa Letkol Untung, dituduh melancarkan kudeta untuk kepentingan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Sebelum peristiwa itu, Pram adalah redaktur rubrik Lentera di Bintang Timur dan mengajar di Universitas Res Publika, Akademi Jurnalistik Abdul Rivai dan Akademi Sejarah Ranggawarsita. Pram juga menjadi anggota Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra). Baik Bintang Timur, dua akademi, Universitas Res Publika, maupun Lekra secara ideologis dekat dengan PKI.

Setelah G30S, anggota dan simpatisan PKI, termasuk para anggota Lekra dan organisasi yang berafiliasi partai berlambang palu-arit itu, dibunuh atau dipenjara tanpa melalui proses pengadilan. Letkol Untung pun dihukum mati. Sedangkan Pram sendiri, sebelum diasingkan ke Buru pada 10 September 1969, ditahan di Rumah Tahanan Militer Tangerang dan penjara Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

Dalam sesi wawancara di Pacifica Radio Amerika Serikat (AS), Pram mengatakan kepada jurnalis Amy Goodman bahwa dia tidak tahu alasan Soeharto, panglima Kostrad yang diberi mandat oleh Presiden Soekarno untuk memulihkan keamanan dan ketertiban pasca-G30S, membencinya. Yang jelas, menurut Pram, laki-laki yang kemudian menjadi presiden kedua Indonesia setelah melancarkan creeping coup d'etat (kudeta merangkak) terhadap Sukarno itu telah merampas penghidupan yang dimilikinya.

Ketika Goodman bertanya hal yang dibenci Pram selama dipenjara, Pram menjawab, "Penghancuran naskah-naskah saya yang belum pernah terbit. (Itu) yang saya tidak bisa memaafkan."

Penjara Tak Bungkam Pram

Buru bukan penjara pertama bagi Pram. Pada 1947, Pram ditangkap aparat marinir Belanda karena ikut sebagai tentara Republik Indonesia. Pram dijebloskan ke penjara Bukitduri. Lokasi penjara itu di tepi kali Ciliwung, dekat Jatinegara, Jakarta. Pram dibebaskan pada 1949, tak lama setelah Konferensi Meja Bundar.

Jauh setelah pemenjaraan di Bukitduri, Pram meluncurkan buku Hoakiao di Indonesia pada 1960. Melalui buku tersebut, Pram melawan sentimen anti-Tionghoa yang tengah meningkat sembari mengutuk sentimen itu. Akibatnya, dia ditahan 2 bulan di Rumah Tahanan Militer sebelum dipindahkan ke penjara Cipinang pada Februari 1961.

"(Saya di penjara pada 1960-an) di bawah pemerintahan Sukarno, tetapi yang melakukan penahanan, penculikan (adalah) Angkatan Darat," ujar Pram kepada Goodman.

Pram tetap menulis secara sembunyi-sembunyi selama dipenjara. Di Bukitduri, Pram menyelesaikan naskah Perburuan yang kemudian dia selundupkan kepada G.J Resink, ahli hukum internasional penulis Indonesia’s History Between the Myths (1968). Resink menyerahkan naskah tersebut kepada redaktur Balai Pustaka H.B Jassin tanpa diketahui Pram untuk diikutkan sayembara. Perburuan menang.

Di Buru pun keadaannya tidak jauh berbeda. Bahkan lebih sulit untuk Pram.

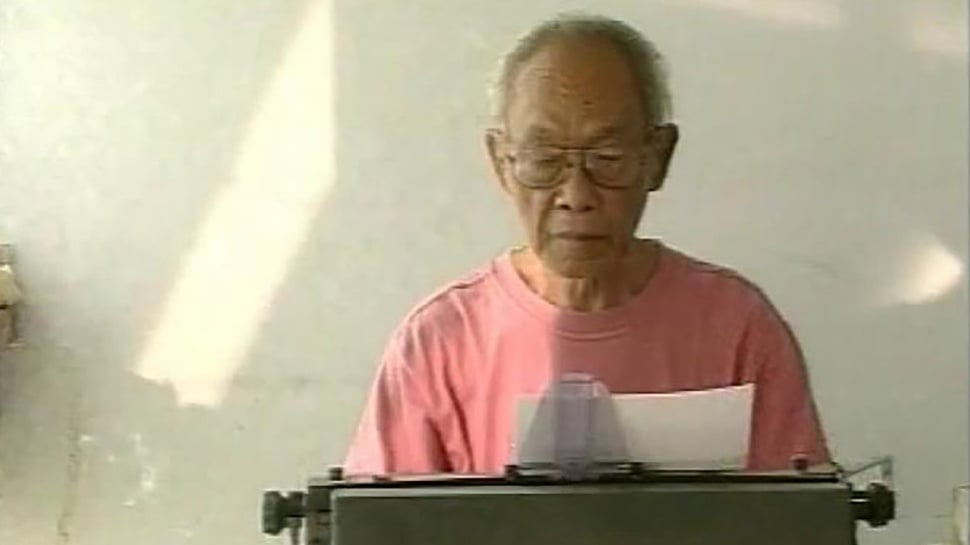

Sejak tiba di Buru pada 1969, Pram baru dibolehkan menulis pada 1973, tak lama setelah Panglima Kopkamtib Soemitro berkunjung. Kunjungan itu kemudian dikisahkan Ramadhan K.H. dalam biografi Soemitro: Dari Pangdam Mulawarman Sampai Pangkopkamtib (1994).

Ceritanya, ketika Soemitro bertanya soal alasan masuk Lekra, Pram mengatakan, "Saya ingin menyalurkan profesi saya. Hanya PKI yang punya program." Kemudian, Soemitro bertanya lagi, "Besok saya kembali. Apa ada yang bisa saya bantu?"

Pram menjawab, "Bolehkah saya meminta mesin tik karbon, kertas ketik, dan notes? Kalau bisa, juga saya minta kamus dan buku-buku bahasa Perancis."

Yang tidak diceritakan di buku tersebut ialah barang-barang permintaan itu tidak pernah diterima Pram. Pada November 1973, Komandan Tempat Pemanfaatan (Tefaat) Buru Kolonel Samsi M.S. memanggil Pram. Berharap bakal menerima kiriman peti berisi buku-buku dan dokumen yang dia minta kepada Soemitro, Pram memenuhi panggilan tersebut.

"Ternyata tak ada sesuatu pun dalam peti itu untukku kecuali kiriman dari istriku sendiri. Juga tak ada koran ataupun pidato Presiden yang penting sebagaimana pernah dijanjikan oleh Jenderal Soemitro," ujar Pram dalam Nyanyi Sunyi Seorang Bisu Jilid I (hlm. 113).

Melihat Nasion Indonesia Lahir

Bumi Manusia, salah satu naskah novel yang ditulis Pram di Buru, kini bakal diadaptasi menjadi film layar lebar.

Falcon Pitures adalah produser film tersebut, sementara Hanung Bramantyo didapuk sebagai sutradaranya. Sementara itu, dua tokoh kunci dalam Bumi Manusia, Minke dan Annelies, akan diperankan aktor dan aktris muda masa kini: Iqbal Dhiafakhri Ramadhan dan Mawar Eva De Jongh.

Tak lama setelah aktor dan aktris pemeran tokoh-tokoh dalam Bumi Manusia diumumkan, kontroversi timbul. Iqbal, yang sebelumnya memerankan tokoh Dilan dalam film Dilan 1990 (2017), dinilai tidak cocok menghidupkan karakter Minke. Petisi menolak Iqbal memerankan Minke belakangan muncul.

"Kami tidak ada rasa membenci atau tidak suka kepada sosok Iqbal. Kami menolak Iqbal memerankan Minke karena kami tidak melihat aura sosok Minke ada padanya. Iqbal sudah menjadi sosok yang begitu pas untuk menjadi Dilan, dan identitas itu sungguh melekat tak bisa dipisahkan," sebut petisi tersebut.

Kepada CNN Indonesia, Hanung pun mengatakan inti cerita Minke dan Annelies dalam Bumi Manusia adalah hubungan cinta.

"Itu sebetulnya kan cinta yang sekarang, Minke itu memutuskan untuk 'gue berani ayok kita ke sana,' baru kemudian Minke dan temannya saling bersaing. Seperti kisah sekarang, tapi diletakkan pada masa tahun 1900-an. Di situ yang kemudian membuat pergulatan cinta ini menjadi semacam hubungan yang harmonis sekaligus tragis," ujar Hanung.

"Saya pikir saat baca (buku) Bumi Manusia, dibanding Ayat-Ayat Cinta, lebih berat Ayat-Ayat Cinta," tambah Hanung.

Bumi Manusia, yang kemudian dilengkapi tiga novel sekuelnya - Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca (selanjutnya disebut Tetralogi Buru), memang menceritakan perjalanan kehidupan Minke, pemuda pribumi Jawa, menjelajahi masa muda di Hindia Belanda. Di dalamnya juga termasuk kisah cinta Minke dengan Annelies, putri Indo buah pasangan Herman Mellema (orang Belanda) dan Sanikem alias Nyai Ontosoroh (orang Jawa), lalu pergulatannya sebagai jurnalis dan mendirikan surat kabar Sarekat Prijaji.

Namun, Daniel F. Schultz and Maryanne Felter mengatakan dalam "Education, History, and Nationalism in Pramoedya Toer's Buru Quartet" (2002) bahwa Tetralogi Buru bukan sekadar bildungsroman. Tetralogi Buru, menurut Schultz dan Felter, berusaha membawa pembacanya sadar mengenai sejarah Hindia Belanda dan kemunculan secara perlahan suatu nasion bernama Indonesia dengan menelusuri perkembangan, baik itu pendikan formal dan informal, yang dijalani Minke.

Pendidikan formal mengajarkan Minke dua hal. Di satu sisi, Minke menerima gagasan Barat mengenai revolusi dan hak asasi manusia. Di sisi lain, dia belajar sepanjang waktu bahwa tidak peduli betapa terdidiknya dia dalam sistem Barat, dia akan tetap seorang pribumi dan terus-menerus menjadi masyarakat kelas kedua.

Periode Kebangkitan Nasional

Tetralogi Buru merupakan gambaran roman yang disebut Pram menceritakan Periode Kebangkitan Nasional. Pembuatan roman Periode Kabangkitan Nasional tersebut memang sudah disiapkan Pram sejak jauh hari. Sebelum 1965, Pram rajin menyalin buku-buku, meriset dokumen-dokumen, dan mengumpulkan wawancara yang dibutuhkan.

Bagi Pram, Kebangkitan Nasional adalah suatu proses yang punya rentang periode. Lahirnya Boedi Oetomo pada 20 Mei 1908, menurut Pram, bukan peristiwa tunggal dalam sejarah Kebangkitan Nasional, melainkan satu mata rantai peristiwa yang tidak lebih penting daripada peristiwa lainnya.

"Barangkali dengan penyusunan roman itu bisa memberikan sedikit bantuan kepada generasi yang lebih muda untuk mengetahui awal dari sejarah modernnya sendiri," sebut Pram dalam Nyanyi Sunyi Seorang Bisu Jilid I saat menjawab pertanyaan Kolonel Samsi M.S. mengenai perbedaan antara Kebangkitan Nasional dan Periode Kebangkitan Nasional (hlm. 134).

Pram berjanji untuk menuliskan roman itu saat berusia 40 tahun. Namun, Pram berusia 40 tahun pada 1965, saat dia dipenjara akibat didakwa (tanpa proses pembuktian di pengadilan) terlibat kudeta G30S. Setelah ditangkap, segala bahan romannya dimusnahkan aparat.

"Penyalinan ketikan atas buku-buku yang dibutuhkan pada perpustakaan Museum saja memakan sepuluh ribu rupiah untuk setiap seratus halaman pada 1962, dan belum lagi biaya untuk tenaga-tenaga yang membantu mengetikkan dari koran-koran lama di rumah sendiri. Belum lagi bantuan dari para mahasiswa Res Publika," ujar Pram (hlm. 119).

Ketiadaan dokumen-dokumen itu sempat membuat nyali menulis Pram ciut di Buru. Apabila tak dipenjara, Pram bisa dengan mudah mendapatkan informasi dari dokumen-dokumen dan ensiklopedi yang berjejeran di rumahnya. Tetapi di Buru, modal Pram hanya ingatanya, kecuali saat dia sedang menulis kisah cinta aparat kamp atau komik-komik yang diminta pejabat inggi kamp.

"(Di Buru) aku bekerja hanya dengan modal sisa-sisa yang tertinggal dalam ingatan. Maka juga tak ada jalan lain bisa ditempuh daripada meminta pendapat dan koreksi atas naskah yang telah tersusun pada teman-teman agar bisa disempurnakan," sebut Pram (hlm. 140).

Sambil melatih ingatan dan berbincang dengan tapol-tapol Buru, Pram memersoalkan gagasannya mengenai Periode Kebangkitan Nasional. Menurutnya, kalau ada Periode Kebangkitan Nasional, ada pula periode kejatuhannya terlebih dahulu. Kisah kejatuhan itu diwujudkan dalam novel epos Arus Balik.

Sebelum dituliskan dengan sembunyi-sembunyi, Bumi Manusia lebih dulu diceritakan secara lisan kepada kawan-kawan sepenahanan di Pulau Buru. Proses kreatif sudah dimulai sejak fase penceritaan lisan itu, salah satunya dengan menyimak respons, pendapat atau komentar mereka yang mendengarkannya.

Setelah menulis, Pram tak lupa mengisahkan naskah-naskahnya kepada kawan-kawan sesama tapol. Pram juga menuliskannya dalam beberapa salinan. Satu salinan diberikan ke gereja Katolik di Buru untuk kemudian diselundupkan ke Amerika Serikat atau Australia, sementara sisanya diberikan kepada sesama tapol.

Gereja Katolik memang berperan besar bagi tapol di Buru. Dalam sesi wawancara dengan Adrian Vickers dan Rossie Indira yang dibukukan dalam Exile: Pramoedya Ananta Toer in Conversation (2006), Pram mengakui mendapatkan kertas dari gereja Katolik untuk menulis selama di Buru. Alasannya membagi-bagikan salinan naskah tak lain demi jaga-jaga apabila nanti aparat menyita atau memusnahkannya.

"Akhirnya kecurigaan saya benar adanya. Sebelum meninggalkan Buru, aparat (kamp) menyita semua naskah saya. Mereka juga menyita surat pribadi saya kepada Soeharto," ujar Pram (hlm. 80).

Pram bebas dari Buru pada 1979. Melalui penerbit Hasta Mitra, Pram menerbitkan Tetralogi Buru dan Arus Balik pada 1980-an hingga 1990-an. Tak lama kemudian, Jaksa Agung melarang buku tersebut beredar. Tetapi, secara diam-diam, buku tersebut diedarkan dalam jaringan aktivis dan kampus.

Rezim Soeharto, apabila diperas, akan menghasilkan dua intisari: Jawa dan militer. Oleh Orde Baru, narasi sejarah kemunculan bangsa Indonesia pun mentok di Boedi Oetomo yang konservatif Jawa itu dan perlawanan militer terhadap tuduhan kudeta PKI.

“Karya seperti Arus Balik menantang pandangan resmi (pemerintah) mengenai respon Jawa terhadap kolonialisme Eropa, sedangkan Tetralogi Buru menampilkan kekompleksan dan akar kiri dari nasionalisme sembari menunjukkan kekuatan modal dan koersi selama periode Hindia Belanda dan Orde Baru,” ujar Adrian Vickers dalam “The Struggle Over History”.

Editor: Ivan Aulia Ahsan