tirto.id - Maret 2018. Dalam sebuah siaran televisi, dua tokoh politik di Kenya, Uhuru Kenyatta dan Raila Odinga, sepakat untuk melakukan rekonsiliasi setelah setahun sebelumnya saling gontok demi kursi kekuasaan. Rekonsiliasi tersebut diwujudkan salah duanya dengan berjabat tangan dan memanggil satu sama lain dengan “saudara.”

Kenyatta, sebagaimana diwartakan BBC, mengatakan bahwa langkah ini adalah permulaan untuk mengakhiri polarisasi yang sempat muncul selama masa pemilihan. Pendapat senada juga diucapkan Odinga yang menegaskan sekarang merupakan waktunya bagi Kenya bersatu.

Rekonsiliasi ini disambut positif, misalnya, oleh Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson menyatakan baik Kenyatta maupun Odinga telah mengambil langkah yang tepat. Tak lupa, Tillerson mengingatkan bahwa pemerintah harus segera memulihkan kehidupan demokratis masyarakat dengan menghentikan segala penyensoran dan mengembalikan independensi pengadilan.

Brutal Sejak dalam Pikiran

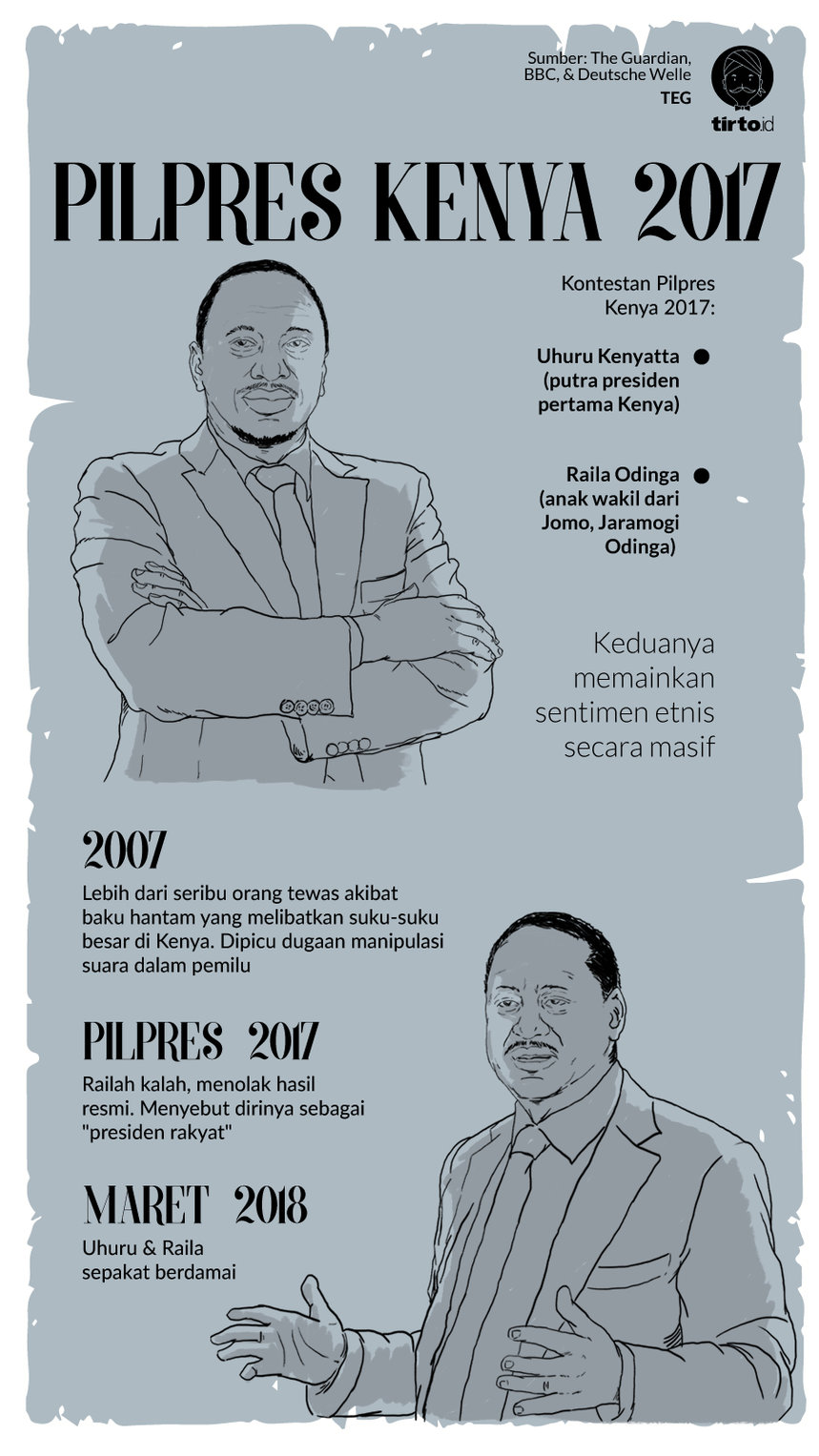

Keputusan untuk menempuh rekonsiliasi tidak lahir begitu saja dari ruang kosong. Pertarungan merebut kursi nomor satu di Kenya adalah penyebabnya. Di Kenya, pemilihan presiden 2017 berjalan begitu keras. Saking kerasnya, sekitar 150 orang tewas akibat kerusuhan yang terjadi selepas Kenyatta ditetapkan sebagai pemenang.

Pilpres di Kenya dilaksanakan Agustus 2017 dan diikuti lebih dari 15 juta orang. Pemilihan waktu itu merupakan kali pertama Kenya menggunakan sistem elektronik. Tujuannya: meminimalisir kecurangan seperti yang terjadi pada penyelenggaraan sebelum-sebelumnya.

Helatan pilpres pada akhirnya dimenangkan oleh Kenyatta dengan perolehan suara sekitar 54 persen. Sang lawan, sekaligus pesaing utama, Odinga, hanya mendapatkan 45 persen. Kenyatta pun kembali duduk di kursi presiden, meneruskan pencapaian 2013.

Namun, kemenangan Kenyatta tak diterima oleh Odinga. Seperti dilansir Al Jazeera, Odinga mengklaim sistem elektronik dalam pemilihan telah diretas sehingga memicu lahirnya manipulasi suara dalam jumlah yang besar. Ia mengajak pendukungnya menolak hasil resmi, seraya mengukuhkan diri sebagai “presiden rakyat” yang sebenarnya.

“Sistem telah gagal,” katanya. “Kami akan mengambil tindakan sendiri, memukul genderang, dan melakukan segala hal lain agar ketidakadilan ini mendapatkan perhatian.”

Odinga kemudian membawa kasus ini ke Mahkamah Agung Kenya. Tak dinyana, tuntutan Odinga dikabulkan oleh MA. Lembaga tersebut berpendapat bahwa penyelenggara pilpres, Komisi Pemilihan Independen (IEBC), tidak sepenuhnya menjamin keamanan perangkat yang ada sehingga menyebabkan munculnya peluang kecurangan. MA lantas memutuskan bahwa pemilihan ulang harus dilaksanakan paling lambat 60 hari sejak keputusan ditetapkan.

Tapi, keputusan MA tak memuaskan kubu Odinga. Ia menegaskan tak akan berpartisipasi dalam pemilihan ulang selama ketua komisi pemilihan tidak diganti. Odinga juga meminta perusahaan yang mengurus percetakan surat berbeda dari pemilihan awal.

Namun, usulan Odinga ditolak MA. Pemilihan ulang tetap dilangsungkan pada Oktober. Diikuti sekitar 7,6 juta orang (turun jauh dari pemilihan Agustus), Kenyatta kembali menang.

Keadaan tersebut membuat Odinga kembali menyerukan boikot dan perlawanan. Ia menilai pemilihan masih diselimuti kecurangan. Langkah Raila malah meningkatkan ketegangan di antara dua kubu yang berujung pada ancaman penangkapan, pemenjaraan, hingga deportasi kelompok oposisi. Pers dan masyarakat sipil juga kena getahnya.

Hubungan yang Mbulet

Rivalitas antara Kenyatta dan Odinga punya riwayat yang panjang. Ayah Kenyatta, Jomo Kenyatta, merupakan presiden pertama Kenya pasca-kemerdekaan. Sedangkan ayah Odinga, Jaramongi Odinga, merupakan wakil dari Jomo.

Keluarga kedua politikus ini terbilang makmur dan berada. John Campbell dalam “What Went Wrong With Kenya’s Elections?” yang dipublikasikan Council on Foreign Relations (2017) menulis bahwa kekayaan Kenyatta diprediksi senilai $500 juta dan Odinga, $250 juta. Garis politik dan keluarga Kenyatta condong dengan kepentingan bisnis maupun pemodal, sementara Odinga mencitrakan dirinya sebagai politikus populis.

Kendati begitu, di Kenya, pilpres bukan sekadar perang retorika dan gagasan, melainkan juga pertarungan antar-etnis. Loyalitas kepada kelompok etnis mendorong bagaimana masyarakat Kenya menjatuhkan pilihannya.

Politik etnis memang sangat kental dalam sejarah Kenya. Semasa Inggris berkuasa, dari 1920 sampai 1963, situasinya masih terkendali: kelompok etnis bersatu untuk menjungkalkan pemerintah kolonial dan mewujudkan kemerdekaan. Akan tetapi, keadaannya berubah setelah Kenya merdeka pada 1963. Ketegangan antar-etnis makin lazim dijumpai.

Laporan Deutsche Welle menyebut Uni Nasional Afrika Kenya (KANU) dan Uni Demokrasi Afrika Kenya (KADU) merupakan pihak yang mendorong munculnya politik kesukuan pasca-kemerdekaan. KANU berafiliasi dengan Kikuyu dan Luo. Sedangkan KADU punya relasi kuat dengan suku-suku kecil di sekitar Lembah Rift.

Konflik meruncing kala Jaramongi dan Daniel Arap Moi, pendiri KADU, bersekutu untuk mendongkel Jomo dari takhta kekuasaannya. Pada 1978, Moi berhasil naik ke kursi presiden dan menjabat sampai 2002.

Selama pemerintahan Moi, konflik antar suku masih belum mereda. Ia dituduh melanggengkan sentimen ini. Bahkan, pada 1992, bentrokan besar terjadi di Lembah Rift antara kelompok etnis Kalenjin dan Kikuyu. Sekitar lima ribu orang tewas dan 75 ribu lainnya mengungsi karena konflik yang disebabkan oleh kepemilikan tanah tersebut.

Saat aturan politik multi-partai diteken konstitusi Kenya (1992), konflik justru malah bertambah meluas. Partai-partai di Kenya terbagi di sepanjang garis kesukuan. Forum untuk Pemulihan Demokrasi Kenya (FORD) dikaitkan dengan Luhya. Partai Demokrat dengan Kikuyu. Partai Demokrat Buruh punya relasi dengan Lui. Dan Kalenjin mendukung KANU.

Dalam perkembangannya, eksistensi lima suku utama turut memengaruhi siapa yang berkuasa karena jumlah mereka yang cukup signifikan sebagai lumbung suara. Catatan Biro Statistik Nasional Kenya menjelaskan bahwa kelompok etnis terbesar adalah Kikuyu (6.622.576). Berturut-turut setelahnya ada Luhya (5.338.666), Kalenjin (4.967.328), Luo (4.044.440), serta Kamba (3.893.157).

Agar mampu memenangkan pemilihan, setiap calon tak jarang mengajak suku-suku di atas untuk menjalin koalisi. Di Kenya, syarat menang pilpres adalah mengumpulkan lebih dari 50 persen suara—dan tak ada satu pun kelompok suku yang bisa memenuhi angka itu. Yang harus digarisbawahi, koalisi antar suku sifatnya lentur dan mudah bubar bila ada tawaran yang lebih baik dari suku yang lain.

Pada 2002, mengutip Al Jazeera, Mwai Kibaki, Raila Odinga, dan William Ruto berada dalam satu koalisi melawan Uhuru Kenyatta. Pemilihan akhirnya dimenangkan oleh Kibaki. Lima tahun berselang, giliran Odinga dan Ruto yang bersekutu untuk menantang Kibaki dan Kenyatta dalam pemilihan yang lagi-lagi dimenangkan oleh Kibaki. Dalam pemilu 2012, Kenyatta membentuk koalisi bersama Ruto (didukung Kikuyu serta Kalenjin) dan sukses mengalahkan Odinga.

Pada pilpres 2017, Odinga membentu koalisi Oposisi Aliansi Nasional (NASA) yang beranggotakan Moses Wetangula (Luhya) dan Kalonzo Musyoka (Kamba) untuk membendung dominasi Kenyatta beserta gerbong politiknya, Jubilee.

Ajang pemilihan berlangsung dengan begitu panas. Konflik etnis kembali meledak. Lebih dari seribu orang tewas dan ribuan lainnya harus mengungsi akibat suku-suku terbesar di Kenya, dari Kikuyu, Luo, dan Kalenjin, saling baku hantam. Pemicunya ialah dugaan kecurangan dan manipulasi yang dilakukan Kibaki. Pada 2013, kekerasan etnis dalam ajang pemilihan kembali muncul dengan korban tewas sebanyak 477 orang serta membikin 118 ribu lainnya pindah rumah.

Upaya untuk memutus konflik etnis bukannya tak pernah ada. Sejak aksi kekerasan berskala besar meletus pada 2007, pemerintah Kenya rutin membentuk komisi independen guna mengatasi masalah tersebut. Namun, hasilnya nihil: konflik terus saja merebak dan seolah mustahil reda.

Editor: Windu Jusuf