tirto.id - Di Amerika Serikat, pamor sepakbola masih kalah jauh, katakanlah, dibanding bisbol, rugbi, tenis, dan, tentu saja, basket. Klaim “olahraga paling tersohor di dunia” yang acapkali disematkan pada sepakbola rupanya tak berlaku di tanah Abang Sam.

AS memang punya kompetisi bola bernama Major League Soccer (MLS), juga memiliki tim nasional yang prestasinya tak buruk-buruk amat di kancah internasional. Namun, animo publik terhadap olahraga ini bisa dikata tak kelewat tinggi. Akhirnya, sepakbola menjadi jenis olahraga yang begitu-begitu saja.

Akan tetapi, bila melihat kiprah Atlanta United, klub bola kebanggaan negara bagian Georgia, bisa jadi asumsi tersebut perlahan luntur. Atlanta United membuktikan bahwa ada tempat istimewa bagi sepakbola di hati masyarakat AS, tempat itu bisa diusahakan. Dan mereka benar-benar membuktikannya.

Langsung Meroket

Atlanta United bisa dikata tak punya tradisi panjang dalam dunia sepakbola, sebagaimana klub-klub yang berasal dari New York, Portland, Washington, maupun Los Angeles. Mereka baru menapaki kompetisi MLS dua tahun silam.

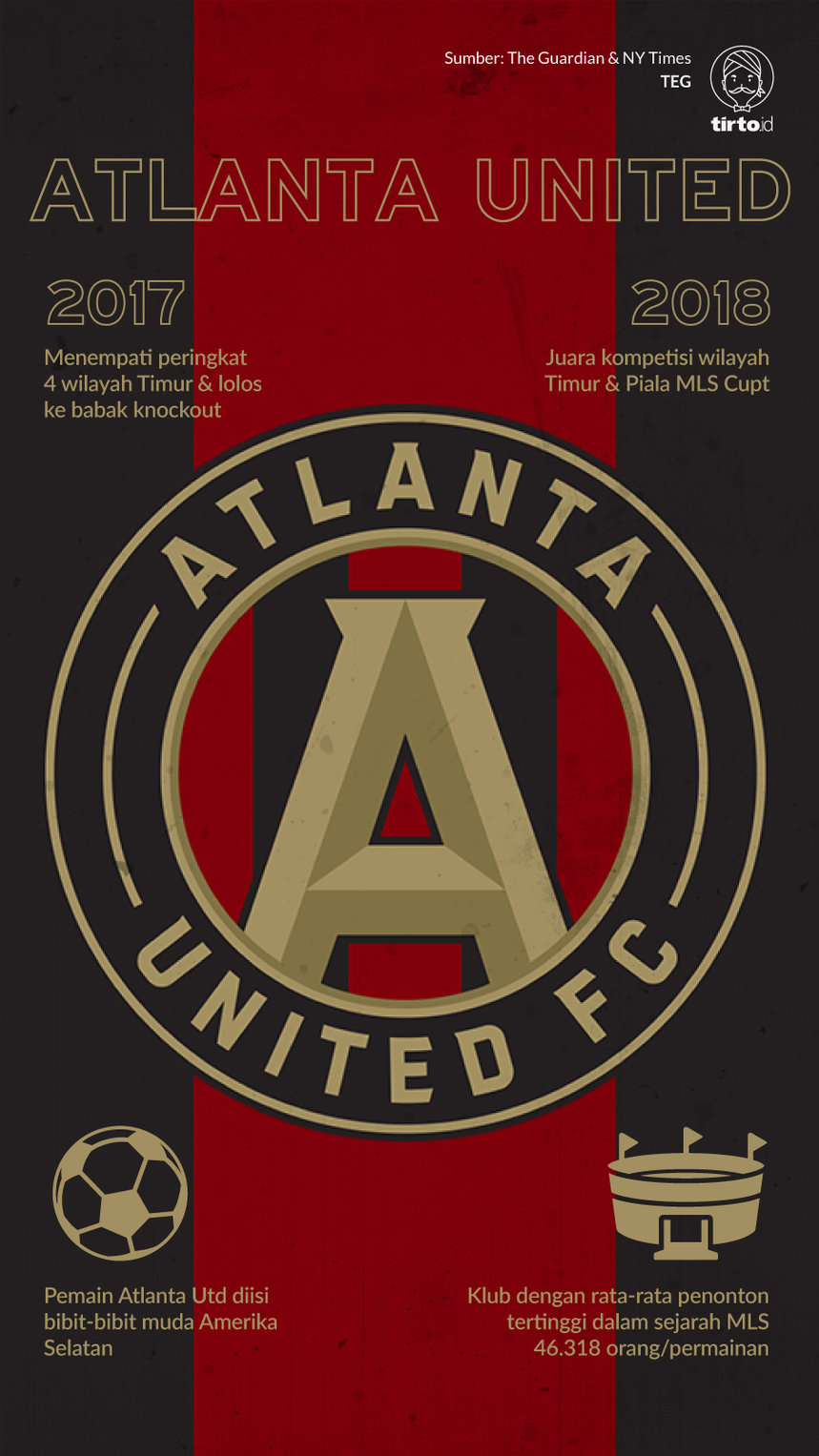

Meski tergolong hijau, Atlanta terbukti punya daya sengat yang tak boleh diremehkan. Pada musim debutnya, Atlanta menempati peringkat empat wilayah Timur (Eastern Conference) serta berhak lolos ke babak knockout.

Prestasi mengesankan diperoleh setahun berselang manakala mereka untuk pertama kali dalam sejarah berhasil menjuarai kompetisi wilayah Timur dan Piala MLS Cup. Masing-masing mengalahkan New York Red Bulls dan Portland Timbers.

Untuk ukuran klub seumur jagung, pencapaian Atlanta United terbilang luar biasa, di samping juga mengagetkan. Atlanta United berhasil mendobrak tradisi dan membangun reputasinya sendiri: bahwa klub-klub muda bisa juara.

Kecemerlangan Atlanta United tak jarang dipandang sebagai sesuatu yang instan, sesuatu yang identik dengan keberuntungan. Namun, mereka yang skeptis kepada Atlanta seperti lupa bahwa di balik prestasi tersebut, terdapat proses yang panjang lagi berkesinambungan.

Semua dimulai pada 2014, ketika Arthur Blank, salah satu pendiri The Home Depot sekaligus bos Atlanta Falcons, klub football yang berlaga di NFL, diberi hak membangun franchise di MLS untuk musim 2017.

Blank menyambutnya dengan sukacita. Ia datang membawa strategi jangka panjang, yang disusun atas perpaduan naluri bisnis, riset pasar yang matang, dan kegairahan yang meletup-letup.

Di bayangan Blank, klub sepakbola yang dibentuk setidaknya mampu memancarkan semangat zaman—modern dan bertenaga. Tapi, sebelum masuk ke ranah itu, Blank lebih dulu membangun infrastruktur yang dapat menunjang visinya.

Maka, dari sini, mengutip laporan Ken Belson berjudul “A New Atlanta, United by Soccer” yang terbit di The New York Times (2019), lahirlah Stadion Mercedes-Benz, yang dibangun dengan modal sebesar 1,5 miliar dolar serta dapat menampung sekitar 42.500 penonton.

Setelah stadion berdiri, Blank hendak memastikan bahwa ia punya tim yang mumpuni. Tugas membentuk tim diserahkan Blank kepada Darren Eales, mantan Direktur Eksekutif Tottenham Hotspur, yang kemudian menjabat sebagai presiden klub.

Sejak mula, Eales meminta Blank untuk menerapkan strategi yang berbeda dari klub-klub bola AS pada umumnya. Jika kebanyakan klub MLS bergantung pada pemain Eropa yang sudah termakan usia dan menguras anggaran dengan gaji segunung, Eales ingin Atlanta diisi bibit-bibit muda, khususnya yang berasal dari Amerika Selatan.

“Dengan pemain tua, katakanlah usianya 34 tahun, klub hanya bisa menikmati jasanya maksimal dalam waktu dua tahun saja. Karena mereka berada di ujung karier, nilai jualnya pun juga kecil,” tegasnya.

Ada dua alasan yang melatarbelakangi kebijakan Eales. Pertama, merekrut pemain muda diprediksi mampu menarik banyak penggemar bola di Atlanta yang sebagian besar juga diisi oleh anak-anak muda. Kedua, pemain muda punya nilai pasar yang tinggi bila dijual di masa yang akan datang.

“Anda mungkin bisa memperoleh 20 atau 30 juta dolargera,” jelas Eales, seperti dilansir Reuters. “Dan setidaknya, [jika angka itu tidak terpenuhi] Anda jelas balik modal.”

Demi mewujudkan kebijakannya, Eales, seperti ditulis Keaton Lamle dalam laporannya untuk The Guardian (2017), kemudian menunjuk Gerardo ‘Tata’ Martino menjadi nahkoda tim. Reputasi Tata sebagai pelatih yang punya kecenderungan untuk mengorbitkan pemain muda di klub yang pernah ia latih—Paraguay, Argentina, dan Barcelona—membuat Eales tak ragu menjatuhkan pilihannya. Tata dianggap cocok dengan visi jangka panjang klub.

Keputusan Atlanta United tak salah. Masuknya Tata lantas disusul dengan para pemain muda yang punya potensi besar, dari Miguel Almiron, Ezequiel Barco, sampai Josef Martines. Nama terakhir bahkan mampu mencetak total 35 gol pada musim 2018 sekaligus menjadikannya MVP (Most Valuable Player) kompetisi MLS.

Anak-anak muda inilah yang menjadi tulang punggung permainan Atlanta United yang punya signature atraktif, bertenaga, sekaligus punya determinasi tinggi.

Di saat bersamaan, permainan mereka pun juga mampu menarik banyak penonton di setiap pertandingan kandang. Atlanta United tercatat sebagai klub dengan rata-rata penonton tertinggi dalam sejarah MLS: 46.318 orang tiap game, lebih banyak daripada klub-klub di NBA (basket), NHL (hoki), maupun MLB (bisbol).

Apakah segala prestasi yang dicapai Atlanta United ini bisa berlangsung lama atau justru booming semata? Chris Anderson, penulis The Numbers Game: Why Everything You Know About Football is Wrong (2013), mengatakan semua tergantung pada stabilitas klub—entah secara finansial maupun prestasi—serta bagaimana kelanjutan partisipasi anak-anak muda di dalamnya.

Merangkul Komunitas

Sepak terjang Atlanta United ternyata juga berdampak pada antusiasme di luar lapangan. Sejak Atlanta United mampu meraih trofi MLS, geliat akan sepakbola hampir menyelimuti tiap sudut kota Atlanta: di bawah rel kereta layang, taman publik, sampai tanah kosong bekas gedung-gedung yang sudah tak terpakai.

Hal tersebut berawal ketika Atlanta United bekerjasama dengan organisasi nirlaba bernama Soccer in the Streets, yang berdiri sejak 1989. Tujuan Soccer in the Streets sendiri ialah menyediakan ruang bagi anak-anak di sekitar Atlanta agar dapat menikmati sepakbola secara cuma-cuma.

Bersama Atlanta United, dan juga Marta, agen transportasi umum di Atlanta, Soccer in the Streets berkolaborasi membangun lapangan bola mini yang berada di dalam Stasiun Five Points. Proyek ini, catat The Guardian, memanfaatkan lahan yang sudah mangkrak sejak lama.

“Aku mulai berpikir,” kata Sanjay Patel, Direktur Proyek Strategis, “bagaimana jika kita mengubah beberapa bagian dari tanah di sini [stasiun] menjadi lapangan sepakbola?”

Pada 2016, lapangan itu dibuka untuk umum. Fasilitas tersebut digratiskan untuk anak-anak. Sementara bagi kelompok usia dewasa, diwajibkan membayar sewa, yang uangnya akan dipakai untuk menghidupi program-program Soccer in Streets.

Rencananya pula, dalam beberapa tahun mendatang, kolaborasi tiga pihak ini akan kembali membuka lapangan serupa di 10 lokasi yang tersebar di seluruh kota.

Selain bisa menyediakan ruang untuk anak-anak setempat, program Soccer in Streets bersama Atlanta United, juga diharapkan untuk merangkul komunitas masyarakat di Atlanta yang multikultural.

Pada akhirnya, di Atlanta sepakbola tak sekadar olahraga: ia menjadi perekat dan tak ubahnya keluarga bagi mereka yang memeluk serta meyakininya.

Editor: Nuran Wibisono