tirto.id - Tahun 2020 baru berjalan beberapa hari dan Donald Trump sudah bikin geger dunia dengan membunuh Qassem Soleimani, orang nomor satu di Quds, salah satu lini militer dari Garda Revolusi Iran. Soleimani tewas akibat serangan udara di dekat bandara internasional di Baghdad, Irak, pada Jum’at (3/1) kemarin, demikian lapor Al Jazeera.

“Atas arahan presiden, militer AS telah mengambil tindakan tegas untuk melindungi personel AS di luar negeri dengan membunuh Qassem Soleimani,” terang Pentagon, dalam keterangan resminya, seperti diwartakan BBC. “Amerika Serikat akan terus mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk melindungi orang-orang dan kepentingan kami di mana pun mereka berada di seluruh dunia.”

Peristiwa tersebut sontak memantik reaksi keras dari Iran. Pemimpin Agung Iran, Ayatollah Ali Khamanei, dan Presiden Iran, Hassan Rouhani, mengatakan bakal “membalas dendam” atas kematian Soleimani. Sedangkan Javad Zarif, Menteri Luar Negeri Iran, mengutuk serangan itu sebagai “aksi terorisme internasional.”

Si Penancap Pengaruh di Timur Tengah

“Dia telah berperang sepanjang hidupnya. Para tentara mencintainya. Dia seorang lelaki pendiam, karismatik, ahli strategis yang jenius, serta operator yang taktis,” kata Letnan Jenderal Mark Hertling, analis keamanan, intelijen, dan terorisme, kepada CNN.

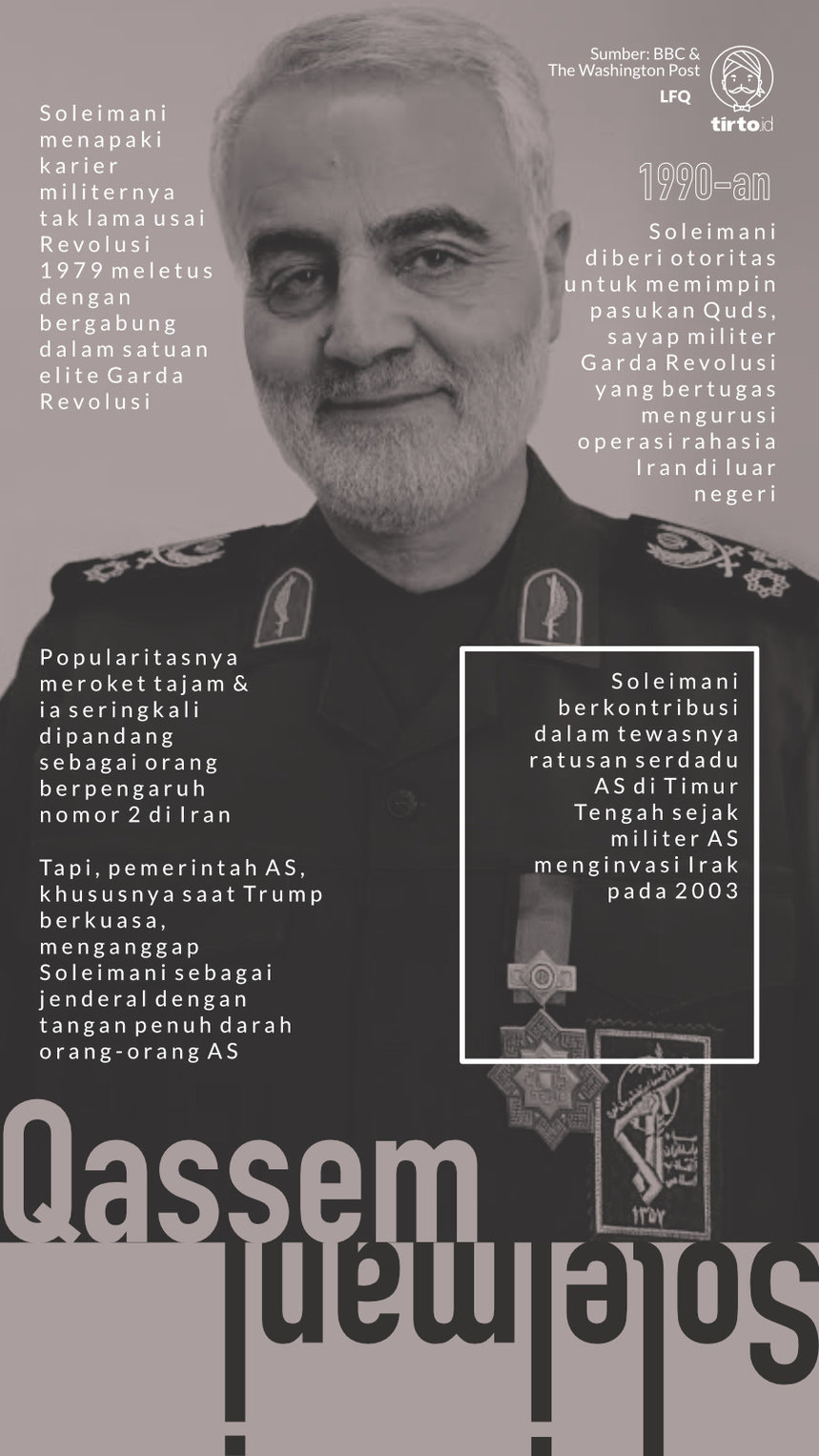

Soleimani menapaki karier militernya tak lama usai Revolusi 1979 meletus dengan bergabung dalam satuan elite Garda Revolusi, yang dibentuk untuk melindungi keberadaan maupun ideologis Republik Islam yang dideklarasikan Ayatollah Khomeini.

Perlahan, pengaruh Soleimani menancap kuat di dinamika politik dan militer Iran. Pada dekade 1980-an, tepatnya ketika Perang Iran-Irak berlangsung, Soleimani menjadi salah satu sosok penting dalam upaya menggulingkan kediktatoran Saddam Hussein.

Memasuki 1990-an, Soleimani, catat The Washington Post, diberi otoritas untuk memimpin pasukan Quds, sayap militer Garda Revolusi yang bertugas mengurusi operasi rahasia Iran di luar negeri. Sepak terjangnya pun dinilai semakin mentereng, dengan jejak operasi yang tersebar di Lebanon (membantu pendirian Hezbollah), Irak (bergabung dengan milisi Syiah ketika perang melawan AS), sampai yang terbaru memberi dukungan kepada Bashar al-Assad sewaktu Perang Sipil Suriah.

“Lebih dari siapa pun, Soleimani bertanggung jawab atas penciptaan busur pengaruh—oleh Iran kerap disebut ‘Axis of Resistance’—yang membentang dari Teluk Oman, Irak, Suriah, Lebanon, hingga timur Laut Mediterania,” ungkap Ali Soufan, mantan agen FBI yang sekarang bekerja menjadi analis keamanan nasional, pada 2018.

Segala pencapaian tersebut menjadikan sosok Soleimani tak ubahnya seperti mitos di kalangan masyarakat Iran. Di saat bersamaan, popularitasnya meroket tajam dan ia seringkali dipandang sebagai orang berpengaruh nomor dua di Iran—di bawah Pemimpin Agung.

Tapi, pemerintah AS, khususnya saat Trump berkuasa, punya pandangan yang berkebalikan. Soleimani dianggap sebagai jenderal dengan tangan penuh darah orang-orang AS sebab berkontribusi dalam tewasnya ratusan serdadu AS di Timur Tengah sejak militer AS menginvasi Irak pada 2003.

Tak hanya itu saja, rezim Trump turut menyebut Soleimani beserta bala pasukan Quds telah mendukung kelompok-kelompok teroris di Timur Tengah dengan menyediakan dana, pelatihan, sampai senjata. Oleh karenanya, pada April 2019, Mike Pompeo, Menteri Luar Negeri AS, memasukkan Garda Revolusi dan Quds ke dalam daftar organisasi teroris asing.

Dari situ, misi menghabisi Soleimani seperti harus segera diwujudkan. Keinginan AS pun akhirnya terealisasi tak lama setelah pasukan milisi Kataib Hezbollah—didukung Iran—meluncurkan serangan roket ke pangkalan militer AS di Irak serta mengepung Kedutaan Besar AS di Baghdad.

Pentagon menegaskan Soleimani menjadi dalang di dua insiden tersebut.

Pengaruhnya Bagi Popularitas Trump

Soleimani merupakan high profile kedua yang tewas dalam operasi militer Trump selama 2019 sampai 2020 awal. Oktober silam, pendiri organisasi teroris ISIS, Abu Bakar al-Baghdadi, lebih dulu dihabisi pasukan AS di Idlib, Suriah.

“Semalam, AS membawa pemimpin teroris nomor satu di dunia itu ke ‘pengadilan’. Abu Bakar al-Baghdadi sudah mati,” kata Trump. “Ia adalah pendiri dan pemimpin ISIS. Organisasi teror paling kejam di dunia. AS mencari Baghdadi selama bertahun-tahun. Baghdadi telah menjadi prioritas utama keamanan nasional di pemerintahan saya.”

Baghdadi tewas bersama tiga anaknya yang masih kecil. Sebelum tewas, Baghdadi sempat berlari ke sebuah terowongan buntu. Anjing-anjing tentara AS mengejar Baghdadi, sebelum akhirnya ia meledakkan diri bersama tiga anaknya di dalam terowongan tersebut.

Dalam perspektif yang lebih luas, keberhasilan membunuh pemimpin teroris, bagi Presiden AS, adalah prestasi yang dinilai mengesankan sekaligus menguntungkan secara politik.

Delapan tahun lalu, kematian orang nomor satu di al-Qaeda, Osama bin Laden, disambut dengan suka cita oleh Barack Obama. Ia menyebut tewasnya bin Laden adalah pertanda “hari baik bagi Amerika” seraya meyakini bahwa dunia akan jadi tempat yang lebih aman.

Osama bin Laden sendiri tewas dalam serangan pasukan khusus AS di sebuah kompleks di Abbottabad, Pakistan. Ia menduduki urutan puncak daftar “orang paling dicari” AS karena dituduh mendalangi serangan terhadap World Trade Center dan sejumlah lokasi lainnya—seperti di Washington—pada 11 September 2001.

Kematian bin Laden tak cuma mengakhiri kebijakan Perang Melawan Teror (GlobalWar on Terror) yang semula dicanangkan George W. Bush, tapi juga berandil dalam mengerek popularitas Obama di mata masyarakat AS.

Jajak pendapat yang dilakukan Gallup memperlihatkan bahwa popularitas Obama naik enam poin usai kematian bin Laden, dari 46 persen menjadi 52 persen. Survei diambil dari wawancara telepon pada 2 sampai 4 Mei 2011, dengan koresponden sebanyak 1.558 orang dewasa (berusia 18 tahun ke atas) di 50 negara bagian AS serta Distrik Columbia.

Meski demikian, Obama tetap tak luput dari kritik. Oleh John McCain, misalnya, yang saat itu adalah senator Republikan dari Arizona, Obama dipandang telah mengeksploitasi habis-habisan kematian bin Laden untuk kampanye Pilpres 2012.

“Obama seharusnya malu karena mengurangi esensi memori 11 September dengan mengubah peristiwa pembunuhan bin Laden sebagai iklan politik yang murahan,” tegas McCain seperti diwartakan Politico. Namun, sebagaimana diketahui, Obama tetap menang dalam Pilpres 2012.

Laporan Gallup menyebutkan, apa yang dialami Obama bukanlah sesuatu yang istimewa. Dalam jagat politik AS, hal ini disebut the rally ‘round the flag effect—meningkatnya dukungan kepada presiden atas peristiwa internasional tertentu.

Popularitas Richard Nixon melonjak 16 poin saat perjanjian damai Perang Vietnam ditandatangani. Lyndon Johnson dapat 14 poin usai mengumumkan akan mengentikan pemboman di Vietnam Utara. John F. Kennedy meraih peningkatan 12 poin pasca-Krisis Rudal Kuba.

Peningkatan terbanyak dipegang oleh George W. Bush tak lama usai pesawat menabrak gedung di kompleks WTC di New York. Ia mendapatkan lonjakan 35 poin—meskipun setelahnya ia diprotes gara-gara kebijakan Perang Melawan Teror.

Polanya, mengutip Council on Foreign Relations, “orang Amerika cenderung mendukung presiden setelah peristiwa besar terlepas apakah pristiwa tersebut membawa kabar baik atau buruk.”

Bagaimana dengan Trump?

Jawabannya bisa jadi tak semudah yang dialami oleh Obama. Pasalnya, citra Trump sendiri sudah tak terlalu positif di mata publik akibat serangkaian kasus yang melibatkan namanya.

Mulai dari dugaan kecurangan Pilpres 2016, rencana pembangunan tembok perbatasan AS-Meksiko, larangan masuk bagi orang-orang dari tujuh negara berpenduduk mayoritas muslim, sampai skandal dengan Ukraina yang berujung pemakzulan (impeachment).

Operasi militer yang menewaskan Soleimani diperkirakan juga sulit untuk mengerek popularitas Trump di mata masyarakat AS yang kadung ambyar.

Data dari FiveThirtyEight memperlihatkan, sejak Maret 2017, tingkat ketidaksukaan masyarakat terhadap Trump selalu berada di kisaran angka 50 persen. Data terbaru yang dilansir 2 Januari 2020 menunjukkan persentase ketidaksukaan tersebut bahkan menyentuh angka 53,1 persen. Hasil serupa juga muncul dalam jajak pendapat yang dibikin Gallup: approval rating Trump hanya berada di angka 45 persen (Desember 2019).

Selain itu, alih-alih dapat meningkatkan elektabilitas untuk Pilpres AS 2020, kebijakan Trump dalam menghabisi Soleimani bisa jadi berbalik seperti senjata makan tuan. Ada dua alasannhya: Pertama, pemberian label 'organisasi teroris' kepada Garda Revolusi dan Qurds sendiri sejak awal sudah memancing kontroversi. Banyak suara kontra terhadap keputusan Trump itu.

Kedua, membunuh orang penting di Iran seperti Soleimani berpeluang memancing serangan balasan—bahkan perang—yang bakal mendatangkan lebih banyak teror, korban, ketidakpastian, dan, yang terpenting, ketakutan berkepanjangan.

Editor: Eddward S Kennedy

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id