tirto.id - Jika Anda tergolong orang yang bersimpati pada Basuki Tjahaja Purnama, bersiap-siaplah untuk merinding sejenak pada bagian permulaan film A Man Called Ahok.

Rekaman suara sang mantan Gubernur DKI Jakarta disuguhkan sebelum tampilnya adegan lain, di saat ia sedang menenangkan massa yang menggelar aksi simpatik di Rutan Mako Brimob. Massa menyampaikan dukungan moril dengan cara menyalakan lilin, tapi Ahok menyuruh mereka pulang dengan tertib.

Ahok belum sempat menuntaskan tugas di balai kota saat dirinya dilaporkan atas kasus penodaan agama. Pada 9 Mei 2017, dia dinyatakan bersalah, dan divonis dua tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

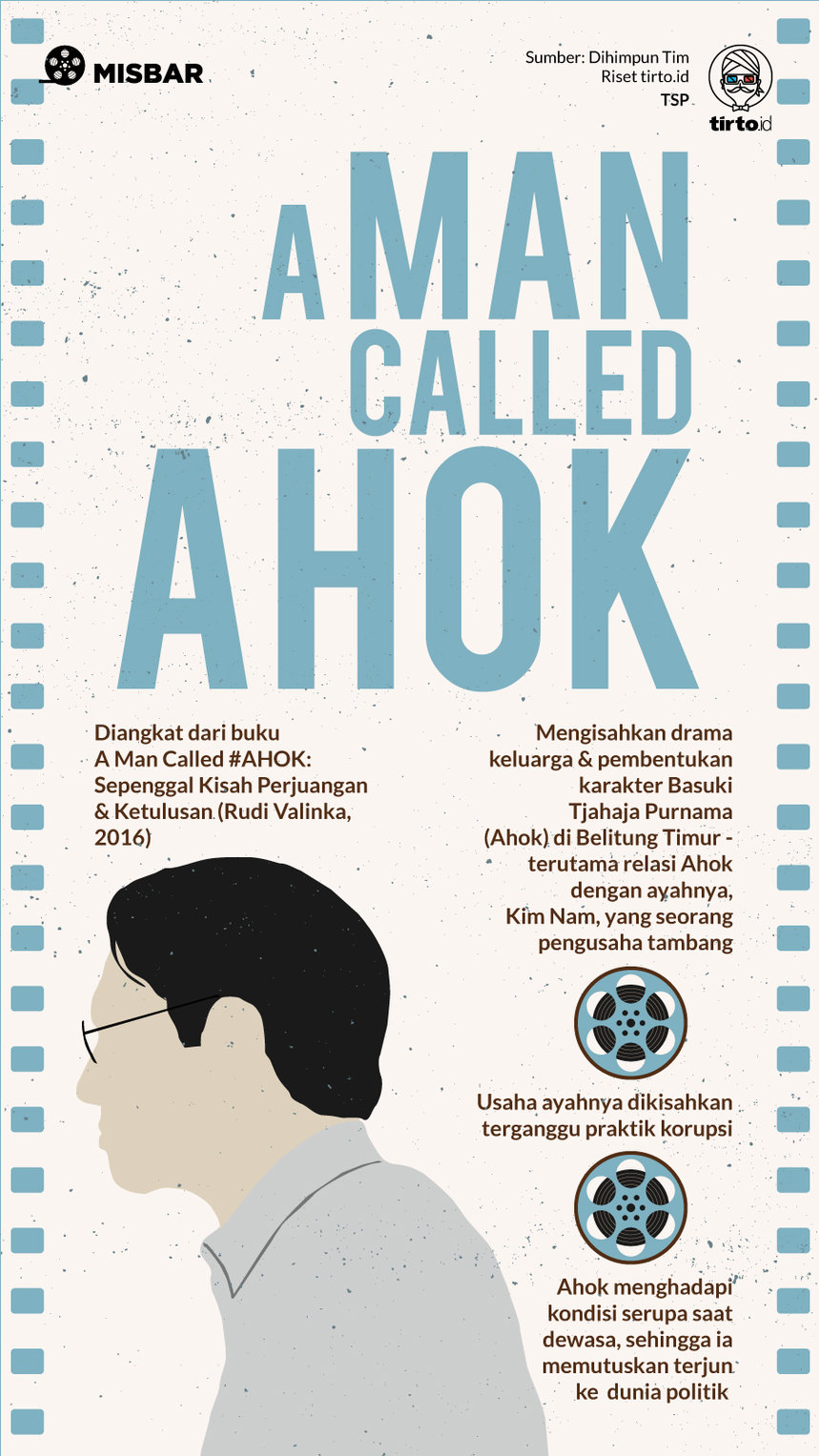

A Man Called Ahok tidak menyoroti demo anti-Ahok yang berlangsung hingga berjilid-jilid atau debat di dunia maya atas polemik tersebut. Film ini berkisah tentang latar belakang Ahok selama tinggal di Gantong, Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung. Secara lebih spesifik lagi, film ini menyorot pasang-surut hubungan Ahok dan ayahnya, Alm. Indra Tjahaja Purnama, alias Tjoeng Kiem Nam.

Kiem Nam (versi muda diperankan Denny Sumargo, versi tua diperankan Chew Kin Wah) biasa dipanggil “tauke” yang berarti bos besar. Ia adalah pemilik usaha tambang yang menyerap banyak tenaga kerja orang lokal.

Kiem sering membagikan petuah kepada Ahok kecil (Eric Febrian) dan dua orang adiknya saat sedang makan bersama. Kebanyakan soal mimpi dan usaha-usaha untuk mewujudkannya. Tapi yang paling utama adalah teladan untuk berbuat baik kepada orang-orang yang membutuhkan.

Kiem kerap menerima tamu yang meminta bantuan uang padanya. Alasannya macam-macam. Mulai dari SPP sekolah hingga biaya berobat. Kiem tak pernah menolak. Jika sedang tak ada uang, ia meminta Ahok ke rumah saudara untuk berhutang, lalu uangnya diserahkan kepada warga yang perlu bantuan itu.

Istrinya, Buniarti (Eriska Rein), memahami empati suaminya. Tapi ia juga khawatir jika suatu hari kebaikan hati Kiem akan membangkrutkan usaha tambangnya. Argumen itu cukup rasional. Utang untuk operasi tambang dan membayar karyawan sudah terlalu menumpuk.

Kiem tidak menggubris. Baginya, tidak ada orang jatuh miskin karena sering membantu orang lain. Ia percaya akan selalu ada balasan, meskipun cuma doa. Hingga pertengahan film, meski terus-menerus terlihat gelisah, Buniarti menyaksikan sendiri pembuktian atas kepercayaan suaminya.

Musuh utama Kiem justru oknum yang mengurus perijinan tambang di seantero Belitung. Si antagonis, yang diperankan oleh Donny Damara, adalah tukang peras di setiap proyek.

Si antagonis melanggengkan sistem korup yang bagi Kiem, dan kemudian disepakati Ahok dewasa (Daniel Mananta), merugikan rakyat Belitung dari banyak segi.

Ahok yang pada akhirnya meneruskan usaha ayahnya pun geram tiap kali si antagonis mampir ke kantornya. Hingga pada suatu hari ia menemukan solusi terbaik: jadi pejabat.

Kiem tidak selalu setuju dengan rencana anak sulungnya. Ia lebih suka Ahok membangun rumah sakit untuk memperbaiki kualitas kesehatan warga Belitung. Tapi pola asuh Kiem juga membuat Ahok keras kepala. Keduanya sama-sama benci oknum korup. Ahok hanya memilih jalan keluar yang berbeda.

Sutradara Putrama Tuta meminimalisir unsur politis dalam film ini. Ia ingin menjelaskan bahwa ada proses panjang nan berliku-liku yang membentuk karakter Ahok, jauh sebelum ia menjabat sebagai anggota DPRD, Bupati Belitung Timur, atau Gubernur DKI Jakarta. Ada potongan-potongan sejarah personal yang mendorong kemarahan Ahok saat membahas para “maling”, sebutannya untuk oknum korup di tubuh pemerintahan, selama menghadiri rapat atau saat bertemu orang-orang di balai kota.

Setahun sebelum pemilihan presiden 2014, muncul film Jokowi (2013). Sutradara Azhar Kinoi Lubis berfokus pada masa kecil Presiden RI Joko Widodo selama tinggal di Solo, masa-masa sulit keluarganya, saat ia kuliah di UGM, pertemuan dengan Iriana, hingga akhirnya dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Film yang dibintangi oleh Teuku Rifnu Wikana itu sama-sama biografis, berusaha untuk apolitis, dan menyoroti pendidikan karakter si tokoh utama. Nilai-nilai moralnya sama-sama diwariskan oleh sang ayah, melekat pada diri si anak, dan menjadi landasan filosofis saat si anak menjadi pemimpin daerah kelak.

Perbedaannya adalah film Jokowi menampilkan porsi cukup besar untuk kisah cinta Joko Widodo muda dan calon istrinya, Iriana. Sedangkan A Man Called Ahok hanya menampilkan Veronica Tan secara sekilas, tanpa dialog yang dikeraskan, saat Veronia pamit ke Ahok usai berkunjung ke Mako Brimob.

Film biografis kekinan rata-rata mencoba untuk menampilkan tokoh utama dengan semanusiawi mungkin. Beragam jenis konflik diolah tanpa tedeng aling-aling, demi terciptanya efek dramatisasi yang maksimal. Risikonya, juga dampak paling ekstremnya, adalah sikap antipati dari (sebagian) penonton.

Metode ini dihindari oleh tim produksi Jokowi maupun A Man Called Ahok. Keduanya memilih untuk bermain aman dengan fokus pada hal-hal yang membentuk sisi heroisme sang tokoh utama. Kebaikan-kebaikan Jokowi maupun Ahok ditampilkan dalam bungkus yang humanis sekaligus egaliter.

Saat memutuskan untuk terjun ke dunia politik pun keduanya digambarkan sebagai sosok yang tidak tersandera oleh partai politik. Mereka justru menggunakannya sebagai kendaraan untuk mencapai kebaikan yang lebih besar (the greater good).

Anda boleh tidak bersepakat, berhak pula menilai film A Man Called Ahok sebagai proyek pencitraan belaka. Tapi, sekali lagi, tim produksi bermain aman. Mengutip (semacam) penyangkalan (disclaimer) di bagian awal film: A Man Called Ahok didasarkan pada kisah faktual dengan beberapa perubahan untuk kepentingan dramatisasi.

Hasilnya: Ahok memang menyulut drama di lingkup keluarga, tapi ia dijunjung sebagai pahlawan di bidang birokrasi. Ahok mengalami pasang-surut karier sejak memutuskan untuk pulang kampung, tapi ia tetap dipandang sebagai politisi yang berani melawan oknum-oknum korup.

Misi A Man Called Ahok sebenarnya sederhana: menjelaskan ke khalayak luas bahwa tindak-tanduk (kontroversial) Ahok selama menjadi politisi itu punya asal-usul yang jelas. Sosok Ahok tidak lahir dari ruang hampa. Ia adalah produk dari keluarga inti, terutama pola asuh almarhum ayahnya, dan kerasnya hidup masyarakat Belitung pada era 1970-an dan 1980-an.

A Man Called Ahok seakan berusaha untuk mendekonstruksi makna konvensional politik. Politik tidak lagi dipamerkan melalui simbol-simbol kepartaian (belaka), tapi bisa berbentuk kepekaan terhadap masalah sosial yang riil dan punya tekad untuk mengatasinya.

Perspektif tersebut menarik. Namun ke depan saya pribadi berhadap ada yang membikin film biografis yang tidak terbius rumus heroisme, lebih kompleks, dan lebih objektif. Dengan kata lain, benar-benar apolitis.

Sebab apalah arti klaim “apolitis” jika hasilnya berupa kompilasi perbuatan-perbuatan mulia si fulan semata, yang sudah didramatisir pula. Hampir tak ada bedanya dengan materi kampanye, bukan?

Editor: Nuran Wibisono