tirto.id - Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati menyisakan karpet bulu, pengarang mati menitipkan pelbagai dunia dalam kepala para pembacanya. Karya-karya pengarang Argentina Jorge Luis Borges, misalnya, tetap dibicarakan banyak orang, dengan pokok bahasan yang terus berkembang, meski ia telah wafat berpuluh-puluh tahun lalu.

Novelis dan doktor matematika Guillermo Martinez, dalam bukunya Borges y la matemática (2003), membahas konsep-konsep matematis modern yang ia temukan dalam karangan Borges. Cerita pendek "The Library of Babel" (1941), menurutnya, menunjukkan gagasan geometri yang kompleks (Perpustakaan Babel terdiri dari ruangan-ruangan segi enam yang “kelilingnya tak terpermanai” dan “setiap ruangan bisa dianggap sebagai pusatnya”). Cerita itu, tulis Martinez, juga membicarakan ketidakterbatasan matematis sebagaimana “The Book of Sand” (1975) dan beberapa esai serta cerita pendek lain karangan Borges.

Pengarang Indonesia pada umumnya tentu bernasib lain dari Borges, yang para pembacanya bukan hanya lebih banyak dan serius, tetapi juga mempunyai latar keilmuan yang beragam. Sudah jadi pengetahuan umum bahwa sebagian besar pembaca karya-karya sastra Indonesia ialah orang-orang yang sehari-hari mengembik dan memamah biak di lapangan sastra Indonesia itu sendiri: mahasiswa, pengarang, kritikus, dan lain-lain.

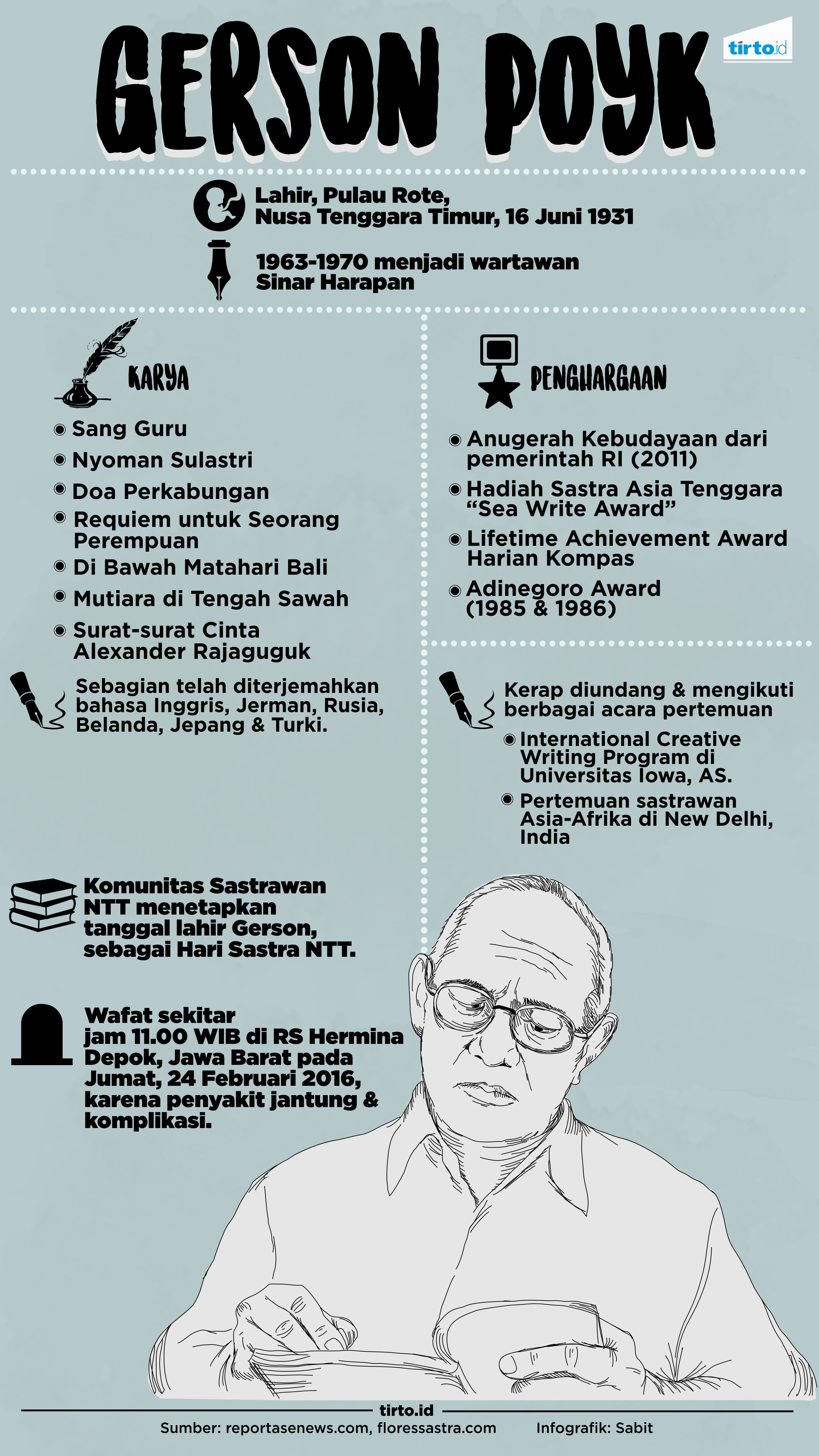

Namun, Gerson Poyk, pengarang Indonesia asal Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, yang meninggal dunia pada Jumat, 24 Februari lalu, mempunyai kasus yang agak unik: beberapa karyanya dibicarakan oleh orang-orang dari luar pagar.

Pakar Asia Tenggara David T. Hill dari Murdoch University, Australia, menulis tentang cerpen Gerson, “Matias Akankari”, dalam Journal of the South Pacific Association for Commonwealth Literature and Language Studies jilid 34-35 (1992-93). Kemudian, pada 2014, Stephen Rankin dalam “Crossing into the Cultural Other: A Dialogic Reading Strategy” yang diterbitkan jurnal Ariel: a Review of International English Literature edisi 45 membicarakan cerpen Gerson, “Kuta, di sini Cintaku Kerlip Kemerlap.”

“Matias Akankari” adalah cerita pendek pertama tentang Papua yang terbit di Indonesia, yaitu pada 1972. Di dalamnya, Gerson mengisahkan bagaimana seorang pria dari suatu rimba di Papua kebingungan dan tersingkir di Jakarta. Cerita yang penuh adegan jenaka itu (misal: Matias, tokoh utamanya, terkenang bagaimana ia diusir dari gereja karena mencopot kotekanya yang telah ia modifikasi jadi seruling dan memainkannya buat menambah kesyahduan ibadah) meledek rezim Soeharto yang secara semena-mena hendak menyeragamkan masyarakat Indonesia dalam ukuran-ukuran Jawa.

Pada 1970, pemerintah Indonesia mengadakan “Operasi Koteka” yang memaksa orang-orang Papua menggantikan pakaian tradisional mereka dengan “pakaian Indonesia.” “Stasiun televisi milik negara, TVRI, bahkan menyiarkan adegan rekaan orang-orang Papua membuang koteka dan menyambut pantalon keluaran pemerintah,” tulis Hill.

Dan tiga tahun sebelum penerbitan “Matias Akankari”, kita tahu, pemerintah Indonesia menggelar referendum abal-abal di Papua. Seturut proposal PBB, semestinya setiap orang Papua punya hak pilih untuk menentukan nasib Papua: bergabung dengan Indonesia atau merdeka, tetapi kenyataannya, dari 800 ribuan rakyat Papua pada waktu itu, hanya 1.025 “utusan” yang dilibatkan, itu pun di bawah pengawasan ketat oleh tentara Indonesia.

“'Matias Akankari,'” tulis Hill, "mungkin tidak ditulis untuk orang Papua dan tidak menggunakan cara pandang mereka. Namun, ia menawarkan kemungkinan yang menarik buat menyelipkan Papua dalam sastra Indonesia.

Dalam cerpen “Kuta, di sini Cintaku Kelip Kemerlap”, Gerson menyajikan pembacaan yang menarik dan unik, setidaknya dari perspektif Barat, atas konsekuensi turisme yang kompleks. Narator sekaligus tokoh utama cerpen itu melacur, tetapi menganggap diri martir bagi keluarganya sekaligus kekasih bagi turis perempuan yang ia layani.

“Sekalipun berlatar Bali, cerita itu menawarkan naratif yang dapat mewakili pengalaman Indonesia dan rakyatnya sebagai subjek eksploitasi ekonomi Barat,” tulis Rankin.

Dalam wawancaranya dengan Agustinus Tetiro dariFlores Sastra pada 12 Oktober 2016, Gerson bicara banyak soal tugas penulis buat menyampaikan kebenaran. Ia bilang, tujuannya menulis karya sastra adalah “merangsang pertumbuhan pribadi manusia”, seperti guru dan rohaniwan, dan agaknya ia menganggap diri telah berhasil.

Dalam konteks itu, Gerson mengaku “lebih kuat” ketimbang Ernest Hemingway dan “selalu bisa menulis lebih bagus daripada The Old Man and The Sea.”

Namun, karya sastra tentu tak hanya bisa dan perlu dibaca sebagai dokumen sosial. Seperti dua sisi pada satu koin, “pesan” dan “mutu sastrawi” karya sastra sama penting. Dan berbeda dari urgensi pesan yang relatif dan bergantung pada konteks, ada ukuran-ukuran baku buat menilai mutu sastrawi.

Menurut kritikus sastra Indonesia Zen Hae, Gerson Poyk kerap kelimpungan mengurusi pemilahan suara. “Hampir tidak ada beda antara pengarang, narator, dan tokoh cerita,” ujarnya kepada Tirto. “Pengarang mendesak hingga ke depan sehingga pengetahuan dan nalar tokoh atau narator cerita ialah pengetahuan si pengarang.”

Dalam cerita pendek Gerson “Jaket Kenangan” yang diterbitkan Kompas pada 24 April 2016, ada senandika atau monolog interior berikut: “Bagiku menolong orang bukan didorong oleh semacam rasa superior atas orang lain. Atau untuk dipuji dan dihormati. Bukan. Di dalam jiwaku ada semacam imperatif kategoris, semacam perintah dari dalam diri untuk berbuat baik kepada orang lain.”

“Imperatif kategoris” adalah konsep pokok dalam filsafat moral Immanuel Kant. Menurut Kant, manusia menempati kedudukan khusus dalam penciptaan, dan karenanya manusia dilengkapi “panggilan yang tak dapat ditolak” untuk menjalankan kewajiban-kewajiban moral.

Di Indonesia, “imperatif kategoris” merupakan istilah yang asing, kecuali bagi para peminat filsafat, dan istilah itu tidak menyumbangkan apa-apa buat karakterisasi dalam “Jaket Kenangan.” Mengapa Gerson menggunakannya? Dalam wawancaranya dengan Agustinus, Gerson mengatakan: “Saya kagum pada Immanuel Kant dalam pembahasan tentang libido kekuasaan dan moral. Tolong kenalkan imperatif kategoris: diperintahkan supaya kamu bermoral. Tuhan yang beri sendiri itu.”

Kasus serupa juga terjadi pada karya-karya lain Gerson. Narator dan tokoh dalam cerpen “Sorghum”, misalnya, lempang saja mengucapkan “reservoir”, “black magic”, “radar”, “Don Juan”, dan “semesta kenangan berdebu”, seakan-akan tak ada pilihan kata lain yang lebih sesuai untuk mereka, seorang petani tua di Nusa Tenggara Timur dan keponakannya yang baru kembali.

Namun, di sisi lain, Gerson terampil menjaga minat pembaca untuk membaca cerita-ceritanya sampai rampung dan membikin kejutan lewat pemelintiran plot. Kemampuan itu tampak pada, misalnya, cerpen “Surat-surat Cinta Aleksander Rajagukguk.” Kecil kemungkinan pembaca menduga tokoh utama cerita itu, yang berutang budi kepada seekor anjing, ternyata malah bergembira saat anjing itu ditembak mati. Alasannya, malam itu ia jadi bisa makan daging bersama kawan-kawannya.

Contoh lainnya ialah “Mutiara di tengah Sawah.” Setelah menyeret pembaca ke sana-kemari dalam arus pikiran narator yang pelik, cerita itu, lewat percakapan yang tidak terkesan diada-adakan, menyingkapkan rahasia bahwa segala keruwetan itu sebenarnya cuma buah kesalahpahaman plus niat baik yang naif.

26 Februari lalu, AS Laksana menuliskan kenangannya atas Gerson Poyk dalam kolom tetapnya di Jawa Pos. Ia mengaku menyenangi “kelincahan bertutur Gerson dan kemampuannya menggarap cerita tentang kemiskinan dalam cara yang gagah dan lucu.”

“Sebagian besar tokoh cerita Gerson adalah orang-orang miskin, sama seperti beberapa pengarang Indonesia. Bedanya, ia selalu bisa melihat sisi jenaka orang-orang melarat itu dan sepertinya tidak berminat menjadikan mereka bahan penguras air mata,” tulis AS Laksana.

Apakah Anda membaca karya-karya Gerson Poyk? Menurut Anda, apa warisan terpentingnya sebagai penulis?

Penulis: Dea Anugrah

Editor: Maulida Sri Handayani