tirto.id - Perhatian masyarakat dunia beberapa hari terakhir ini terserap oleh berita mengejutkan tentang keberhasilan Bob Dylan menyabet Nobel Sastra. Penyanyi balada-balada kritik sosial ini dianggap berhasil “membuat ekspresi baru dalam tradisi lagu-lagu Amerika”.

Kemenangan Dylan—terlepas dari segala kontroversinya—menunjukkan pengakuan tersendiri bahwa tradisi penulisan lirik nan kuat dan puitis adalah elemen yang sangat penting dalam musik. Musik bukanlah makhluk yang dihidupkan oleh untaian bebunyian semata, tetapi membutuhkan rangkaian lirik nan kuat untuk membangun sebuah karya seni yang utuh.

Indonesia juga memiliki barisan penulis lirik luar biasa dengan kemampuan merangkai kata dan menguntai melodi. Iwan Fals contohnya. Ia bahkan kerap disebut sebagai “Bob Dylannya Indonesia”. Namun, Iwan Fals bukanlah satu-satunya penulis lirik Indonesia berkualitas prima.

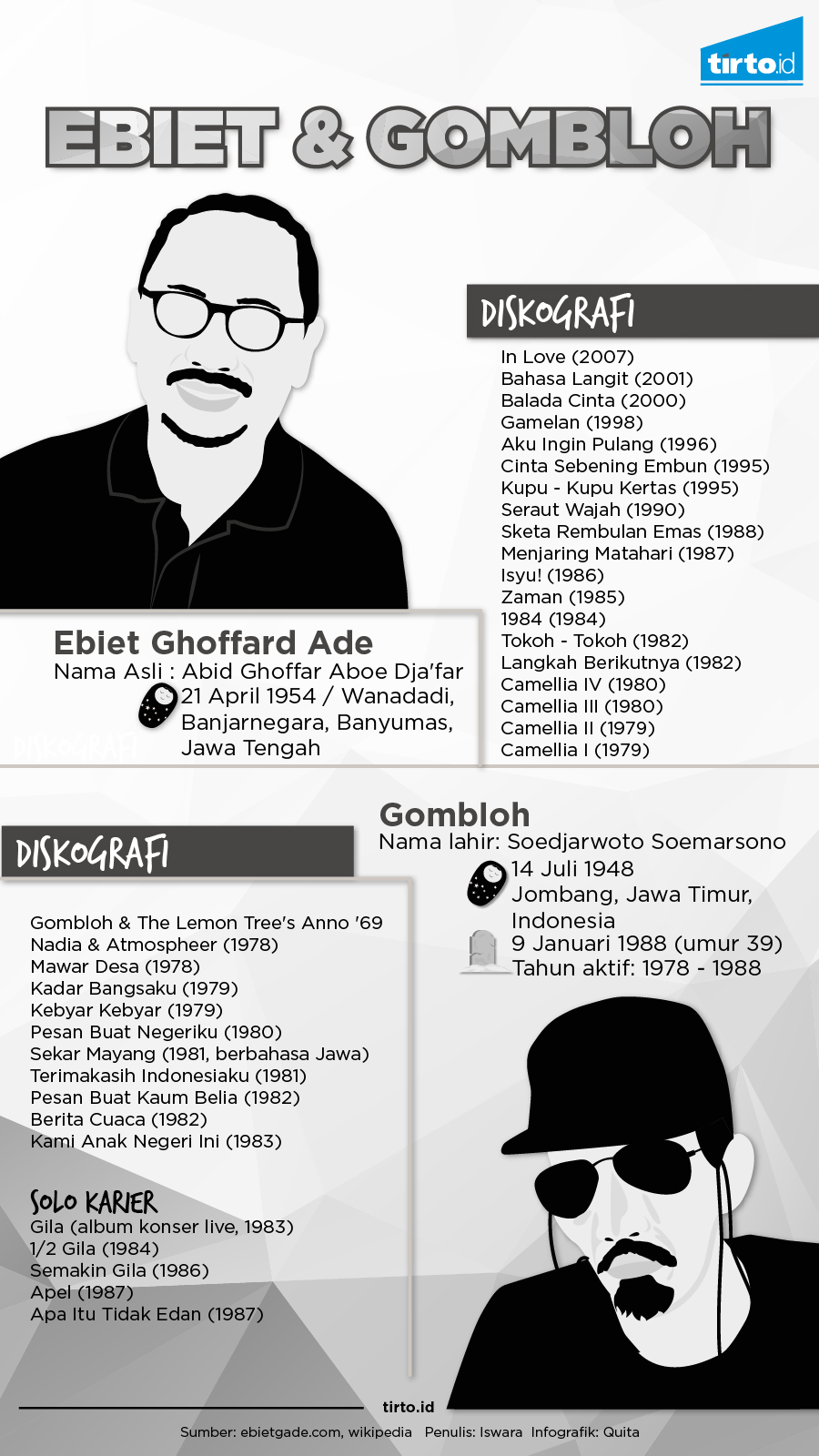

Blantika musik Indonesia juga pernah diwarnai oleh karya-karya Ebiet G. Ade dan Soedjarwoto Soemarsono, atau lebih tenar dengan panggilan Gombloh. Keduanya mulai angkat nama pada dekade '70-an dan masih bertahan hingga saat ini. Satu hal yang menyatukan karya dari Ebiet dan Gombloh : penggunaan lirik yang kuat dalam setiap lagu mereka.

Ebiet dan Gombloh tidak hanya menciptakan lagu-lagu bertema cinta seperti jamak ditemui dalam karya musisi Indonesia. Mereka melebarkan tema liriknya dengan memasukkan kritik-kritik sosial seperti penderitaan rakyat kecil, bencana alam, atau kekaguman terhadap alam Indonesia.

Berakar di Jalanan

Ebiet G. Ade dan Gombloh bisa dikatakan sebagai musisi yang berakar di daerah. Ebiet berasal dari Banyumas, sebuah kota kecil di Jawa Tengah, dan menjalani masa mudanya di Yogyakarta. Gombloh sendiri lahir di Jombang namun sepanjang hidupnya memilih tinggal di Surabaya. Latar belakang ini tentu saja sangat mempengaruhi gaya tutur keduanya dalam lirik.

Ebiet—nama aslinya adalah Abid Ghoffar Aboe Dja’far—awalnya berniat menjadi guru agama. Namun, panggilan seni rupanya bergema lebih kuat bagi Ebiet muda. Ia lalu memutuskan untuk pergi ke Yogyakarta dan meneruskan sekolahnya di Kota Pelajar itu.

Ebiet memang menunjukkan minat yang besar kepada dunia seni khususnya musik. Sejak kecil ia telah belajar musik dari kakak sulungnya, Ahmad Mukhodam. Hasrat seni Ebiet muda menemukan salurannya saat ia berusia 17 tahun pada 1971. Di sela-sela sekolahnya, Ebiet kerapkali nongkrong di Malioboro bersama seniman-seniman yang berkumpul di sana.

Malioboro pada dekade '70-an sangat berbeda dengan Malioboro saat ini. Saat itu, Malioboro adalah sebuah ruang publik inklusif dimana segala lapisan masyarakat, khususnya seniman, berkumpul dan berinteraksi. Para seniman Yogyakarta kerapkali berdiskusi dan menggelar pentasnya di tempat ini.

Malioboro adalah sekolah serta panggung seni pertama bagi Ebiet. Di tempat inilah ia menimba ilmu sastra dari tokoh-tokoh sastra Malioboro seperti Emha Ainun Nadjib atau Cak Nun, Linus Suryadi AG, Eko Tunas, E.H Kartanegara, di bawah bimbingan sang “Presiden Penyair Malioboro”, Umbu Landu Paranggi. Ebiet juga pernah berguru kepada komponis terkenal Kusbini. Sayangnya, Ebiet ternyata tidak memiliki bakat untuk deklamasi puisi, meskipun kemampuannya menulis syair sudah tidak diragukan lagi.

"Keinginan saya justru ingin jadi penyair, penulis, bahkan pengen jadi wartawan. Tapi Tuhan berkehendak lain," ujarnya kepada Tempo.

Ebiet kemudian memutar otaknya untuk mengatasi hal itu. Akhirnya, ia berpikir untuk memadukan puisi dengan keahliannya yang lain : bermusik. Debut musikalisasi puisi Ebiet, menurut pengamat musik almarhum Deny Sakrie, dimulai saat membawakan puisi Cak Nun yang berjudul “Kubakar Cintaku”. Eksperimentasi musikalisasi puisi inilah yang kelak akan kita kenang sebagai musik ala Ebiet.

Ebiet memulai musikalisasi puisinya dengan membawakan puisi sejawatnya, khususnya Emha Ainun Nadjib. Lilih Pribadi AP mencatat, dalam tulisannya yang bersumber artikel-artikel di Kompas dan Tempo pada 1979, penampilan Ebiet mampu menyita perhatian kawan-kawannya, namun, belakangan ia disindir karena tidak pernah menyanyikan lagu-lagunya sendiri. Di sisi lain, kawan-kawannya pulalah yang mendorong Ebiet untuk masuk dapur rekaman.

Akhirnya, Ebiet tergerak untuk hijrah ke Jakarta dan menawarkan karyanya kepada perusahaan-perusahaan rekaman. Kelak, saat album pertamanya (“Camelia I”) dirilis pada 1979, seluruh lagu di dalamnya adalah gubahan Ebiet sendiri.

Jalur serupa tapi tak sama juga ditempuh oleh Gombloh. Lahir dan besar dari keluarga kurang berada (ayahnya adalah pedagang ayam potong di pasar), Gombloh sejak kecil memang sudah tertarik dengan musik.

Gombloh—nama pemberian ayahnya yang berarti “tolol”--awalnya diminta sang ayah untuk kuliah di Jurusan Arsitektur Institut Teknologi Surabaya (ITS). Ayahnya berharap, dengan kuliah, Gombloh bisa menjadi orang sukses dan tidak mengulangi nasibnya.

Gombloh awalnya mengikuti permintaan ayahnya supaya ia tidak kecewa. Namun, dasar keras kepala, Gombloh malah lebih sering membolos kuliah untuk bermain musik. Setelah dua tahun berkuliah, orangtuanya dikagetkan oleh datangnya surat peringatan dari kampus. Menurut surat itu, Gombloh tidak pernah muncul di kampus.

Datangnya surat dari kampus tampaknya memengaruhi suratan nasib Gombloh. Ia akhirnya memutuskan untuk kabur ke Bali karena ingin menghindari orangtuanya. Apabila Yogyakarta menjadi rumah bagi Ebiet G. Ade menempa musikalitasnya, maka Bali adalah tempat yang sama bagi Gombloh.

Uniknya, Gombloh sempat kuliah lagi di sebuah universitas yang ia sendiri lupa namanya.

“Maklum, sudah lama. Cuma sebentar, sekadar mampir,” seloroh Gombloh dikutip dari esai Iswara N Raditya, Seniman Tak Sekadar Ala Kadarnya.

Bali tampaknya menjadi tempat ideal bagi letupan kreativitas Gombloh. Pulau ini mempertemukannya dengan musisi-musisi luar negeri seperti Livingstone Taylor, James Taylor, dan Shirley Bassey. Gombloh mengasah kemampuan bermusiknya dengan bermain bersama mereka. Kolaborasi ini semakin menajamkan naluri musik Gombloh yang disebut-sebut mampu mengimbangi permainan mereka.

“Sebetulnya mereka itu jago, tapi nggak mau menunjukkan diri mereka,” kelakar Gombloh.

Selepas menimba ilmu di Bali, Gombloh kembali ke Surabaya. Ia telah memantapkan tekadnya untuk hidup dan mati dari musik. Tanpa banyak buang waktu, ia langsung mengajak dua sekondannya, Franky Sahilatua dan Leo Kristi untuk membentuk grup bernama Lemon Trees Anno '69. Franky dan Leo kelak juga dikenal sebagai penyanyi lagu-lagu balada dan kritik sosial terkemuka.

Beberapa tahun kemudian, Leo dan Franky hengkang dari Lemon Trees Anno '69. Hal ini tidak menyurutkan langkah Gombloh dalam bermusik. Ia tetap konsisten menciptakan lagu-lagu dengan berbagai tema.

Memandang Rakyat, Memandang Alam

Ebiet dan Gombloh sama-sama pemusik yang memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Di sisi lain, keduanya juga piawai merumuskan kepekaan itu lewat jalinan lirik yang menarik. Kedua kemampuan tersebut agaknya muncul dari pengembaraan dan persentuhan mereka berdua dengan kehidupan di jalanan.

Ebiet dan Gombloh sama-sama memiliki lagu bertema kritik dan refleksi sosial. Jika Ebiet menulis “Isyu”, “Nasihat Pengemis untuk Istri dan Doa untuk Hari Esok”, dan “Kalian Dengarkan Keluhanku”, maka Gombloh menggubah “Apa Itu Tidak Edan”, “Berita Cuaca”, dan “ Hong Wilaheng”.

Ebiet dikenal sebagai musisi “spesialis bencana”. Lagu-lagunya seringkali diputar sebagai ilustrasi musik di televisi saat terjadi bencana alam di berbagai daerah. Salah satu momentum yang paling dikenang adalah saat “Berita Kepada Kawan” diputar untuk mengiringi rangkaian pemberitaan Tsunami Aceh 2004.

“Barangkali di sana ada jawabnya/mengapa tanahku terjadi bencana/Mungkin Tuhan mulai bosan/Melihat tingkah kita/Yang selalu salah dan bangga/dengan dosa-dosa”

Pengamat musik Deny Sakrie memaparkan bahwa Ebiet memang seringkali mencurahkan keprihatinannya atas bencana alam di dalam rangkaian liriknya. Ia memaparkan, “Berita Kepada Kawan” digubah Ebiet untuk memperingati bencana gas beracun di kawah Sinila, dataran tinggi Dieng, kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Peristiwa tragis ini agaknya membekas dalam benak Ebiet mengingat Banjarnegara adalah tanah kelahirannya.

Ebiet agaknya sadar bahwa ia hidup di masa dimana Indonesia amat lekat dengan bencana. Seusai bencana letusan Gunung Galunggung 1982, ia menciptakan “Untuk Kita Renungkan”. Saat Indonesia berduka akibat karamnya kapal Tampomas II di perairan Masalembo, ia menggubah “Sebuah Tragedi 1981”. Ketika terjadi kecelakaan kereta api Tragedi Bintaro 1988, Ebiet merilis “Masih Ada Waktu”.

Jika Ebiet lekat dengan bencana, maka Gombloh dikenal sebagai musisi dengan nasionalisme yang tinggi. Ia kerap menulis lagu-lagu yang menunjukkan kecintaan terhadap Indonesia seperti “Kebyar-Kebyar”, “Kami Anak Negeri Ini”, dan “Hong Wilaheng”.

Lagu “Hong Wilaheng” merupakan salah satu karya Gombloh yang sangat fenomenal. Lagu ini digubah menggunakan bahasa Jawa dan diambil dari kitab Serat Wedhatama. Tak heran, “Hong Wilaheng” sangat lekat dengan nuansa magis layaknya mantra. Simak saja cuplikan liriknya berikut ini :

“sopo entuk wahyuning Allah/gyoh dumilah mangulah ngilmu bangkit/bangkit mikat reh mangukut kukutaning jiwanggo”

Selain lagu-lagu dengan tema “serius”, Gombloh juga dikenal piawai meracik bahasa pergaulan nan ringan. Ia menciptakan lagu-lagu seperti seseorang yang tengah berkelakar seperti “Lepen” (Lelucon Pendek) dan “Selopen” (Seloroh Pendek).

Simak lirik “Lepen” berikut ini :

“Malam minggu pertama aku piket/dengan sisa uang di saku/hampir lengket/Dengan tiga batang dji sam soe/kusimpan di saku blue jean ku/Kickers loakan/menambah angker tampangku.”

Lirik “Lepen” tersebut terhitung sangat membumi. Kita dengan mudah dapat membayangkan gambaran visual atas isi lagunya. Inilah yang menjadi keunggulan Gombloh dibandingkan musisi lainnya, termasuk Ebiet sekalipun. Lagu-lagu Gombloh dapat menembus segala lapisan masyarakat dalam berbagai umur.

Gombloh mungkin adalah musisi yang judul-judul lagunya sering salah disebut. Lagu “Kugadaikan Cintaku”, misalnya, sering dikira berjudul “Di Radio”, mengacu kepada kalimat pertama di lagu itu : “Di Radio....aku dengar..lagu kesayanganku.”

Lagu “Berita Cuaca” pun bernasib serupa, karena lebih sering dipanggil dengan “Lestari Alamku” mengacu kepada lirik : “Lestari alamku, lestari desaku, di mana ibuku, menitipkan aku.” Namun, hal itu justru menunjukkan bahwa lirik-lirik racikan Gombloh memang sangat mudah menempel di benak pendengarnya.

Ebiet dan Gombloh adalah dua penulis lirik dengan gaya yang unik dan tiada duanya di Indonesia. Lagu-lagu mereka terus berkumandang hingga saat ini, melintasi bilah waktu yang merentang hampir empat dekade. Mereka tak hanya piawai meramu melodi, tetapi turut melengkapinya dengan racikan kata yang tak sekadar tertulis dan hilang begitu saja.

Penulis: Putu Agung Nara Indra

Editor: Nurul Qomariyah Pramisti