tirto.id - Hampir 3,5 tahun lalu, pemerintah dengan gagah mengumumkan niatnya untuk bergabung lagi dengan Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC). Bergabung lagi dengan kartel negara-negara eksportir minyak jelas terasa keren. Padahal ketika itu, kondisi Indonesia sedang compang-camping. Produksi minyak terus turun, kebutuhan terus meningkat, sehingga membuat Indonesia menjadi negara nett oil importir.

Banyak yang mengkritik rencana Indonesia untuk aktif lagi di OPEC, organisasi yang diresmikan pada 14 September 1960, tepat hari ini 58 tahun silam. Namun, pemerintah beralasan ingin mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dengan aktif di OPEC, meski berstatus sebagai negara pengimpor minyak. Sudirman Said yang ketika itu menjabat sebagai Menteri ESDM menyatakan, bergabungnya lagi Indonesia dengan OPEC akan memberikan keuntungan karena dapat merekatkan hubungan dengan negara-negara pengekspor minyak.

"Karena kan ini kesempatan baik untuk terus berinteraksi, bergaul dengan mereka, menjalin jaringan dengan mereka, karena suasana harga minyak kan sedang begini, jadi bagus untuk mendapatkan manfaat sebanyak-banyaknya bagi Indonesia," paparnya.

Namun, harapan Indonesia ternyata tidak terwujud. Meski keanggotaannya baru aktif kurang dari setahun, Indonesia memutuskan untuk keluar lagi dari OPEC. Penyebabnya adalah keputusan OPEC untuk memangkas kuota produksi guna memperbaiki harga minyak yang saat itu sedang hancur-hancuran.

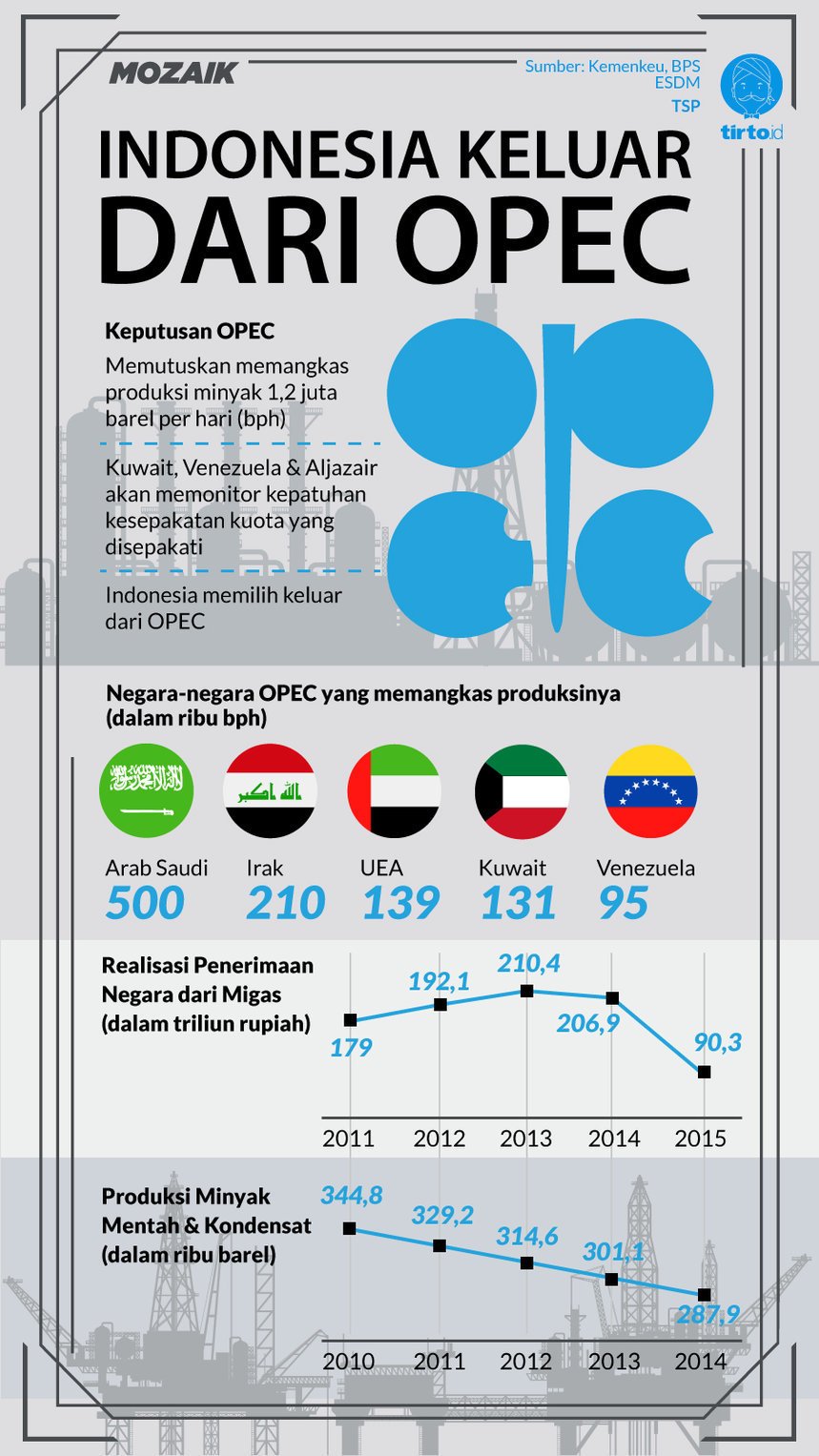

Pertemuan negara-negara OPEC di Wina, Austria, pada 30 November 2016, sepakat untuk memangkas produksi minyak hingga 1,2 juta barel per hari (bph) mulai tahun berikutnya. Keputusan ini diambil sebagai langkah konkret OPEC merespons anjloknya harga minyak dunia.

Kesepakatan tersebut seiring dengan sikap Arab Saudi yang melunak dan bersedia memangkas produksinya hingga sebesar 500.000 bph. Sebelumnya, Arab Saudi sebagai motor utama OPEC sempat menolak mentah-mentah permintaan pengurangan produksi minyak ini.

Dalam ulasan Tirto bertajuk “Harga Minyak Jatuh, Derita OPEC dan Berkah Indonesia” disebutkan, Arab Saudi menolak memangkas produksi minyak dengan alasan kontribusi OPEC pada harga tidak signifikan. Ia menganggap, negara-negara di luar OPEC lebih bertanggung jawab dalam hal stabilitas harga minyak.

Saat harga minyak tak kunjung membaik pun, Arab Saudi dengan angkuh mengatakan akan tetap memompa minyaknya pada harga berapapun. Sikap Arab Saudi ini dimungkinkan karena biaya produksi minyak negara tersebut hanya 4-5 dolar AS per barel.

Sikap keras Arab Saudi ini kemudian memengaruhi keputusan OPEC. Terbukti, pada pertemuan November 2015, OPEC memutuskan untuk mempertahankan produksinya di level 31,5 juta bph. Keputusan OPEC tersebut sepertinya menegaskan keinginan Arab Saudi untuk melakukan stabilisasi pasar tanpa perlu memangkas produksi. Ia memilih bertahan pada harga rendah untuk menekan tingkat produksi shale oil di AS.

Namun, keras kepala Arab Saudi akhirnya melunak saat pertemuan OPEC pada November tahun ini. Alhasil, pertemuan negara-negara anggota OPEC di Wina, Austria tersebut sepakat untuk memangkas produksi hingga 1,2 juta bph. Persetujuan ini untuk mengamankan kesepakatan dengan negara non-OPEC dengan produksi terendah 600.000 juta bph.

Seperti dikutip The Guardian, Menteri Perminyakan Qatar, Mohammed bin Saleh al-Sada mengatakan bahwa kunci negara non-OPEC adalah Rusia yang berencana menurunkan produksi minyaknya hingga 300.000 bph.

Gayung bersambut. Menteri Perminyakan Rusia Alexander Novak mengatakan, pihaknya berencana menurunkan produksi minyak, namun secara bertahap karena masalah teknis. Negara-negara OPEC pun sepakat untuk bertemu Rusia pada 9 Desember 2016 untuk membahas penurunan produksi minyak ini.

Saleh al-Sada menyebut, kesepakatan OPEC untuk memangkas produksi minyak sebagai langkah sukses dan maju. Kesepakatan ini juga menjawab bahwa strategi Arab Saudi untuk melakukan stabilisasi pasar tanpa memangkas produksi, serta bertahan pada harga rendah untuk menekan tingkat produksi shale oil di AS telah gagal.

Indonesia Memilih Keluar

Sebagai konsekuensi keputusan OPEC ini, negara-negara anggota diwajibkan untuk memangkas produksi minyak per Januari 2017. Misalnya, Arab Saudi bersedia memangkas 500.000 bph, Irak akan memotong produksi minyaknya sebanyak 210.000 bph, Uni Emirat Arab berencana memangkas produksi minyak 139.000 bph, Kuwait sebesar 131.000 bph, dan Venezuela akan memangkas produksi minyaknya 95.000 bph.

Indonesia sebagai anggota, tentu juga diwajibkan untuk memangkas produksinya. Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) saat itu, Ignasius Jonan, yang menghadiri pertemuan tersebut, Indonesia diwajibkan memotong produksi minyaknya sekitar 5 persen, atau sekitar 37 ribu bph.

Kewajiban tersebut tentu bertolak belakang dengan tujuan Indonesia kembali aktif menjadi anggota OPEC pada Desember 2015. Salah satu tujuannya adalah agar Indonesia bisa mendapat kepastian impor minyak langsung dari produsen, seperti Arab Saudi, Kuwait, dan Iran.

Selain itu, bisa juga memberikan kesempatan yang luas bagi Indonesia untuk mendapatkan blok-blok migas di negara-negara anggota OPEC. Atas pertimbangan tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mendukung penuh rencana Kementerian ESDM agar Indonesia kembali menjadi anggota OPEC.

Namun, ternyata keputusan bergabung kembali dengan OPEC justru mengecewakan. Karena itu, pemerintah memutuskan untuk keluar lagi dari organisasi negara-negara pengekspor minyak.

“Padahal kebutuhan penerimaan negara masih besar dan pada RAPBN 2017 disepakati produksi minyak di 2017 turun sebesar 5 ribu barel dibandingkan 2016,” ujarnya seperti dilansir laman resmi kementerian.

Sikap pemerintah tersebut seolah-olah menelan ludah sendiri. Presiden Jokowi pun berdalih, keluarnya Indonesia dari OPEC kali ini tidak akan berdampak apapun terhadap perekonomian negara. Presiden mengklaim, pemerintah memiliki pertimbangan lain sebelum mengambil keputusan tersebut. Apalagi, bukan baru kali ini saja, Indonesia masuk kemudian keluar, masuk dan keluar lagi dari OPEC.

“Dulu kita pernah menjadi anggota OPEC dan tidak menjadi anggota OPEC. Kemudian kita masuk lagi karena kita ingin informasi naik turunnya harga, kemudian kondisi stok di setiap negara. Itu bisa tahu kalau menjadi anggota,” kata Jokowi.

“Tapi karena untuk perbaikan APBN, ya kalau memang kita harus keluar lagi juga tidak ada masalah,” ujarnya menambahkan.

Pilihan Terbaik?

Keputusan Indonesia keluar dari OPEC bukan hal baru. Sebelumnya, pada 2008, pemerintah juga pernah memutuskan untuk keluar dari organisasi yang didirikan oleh lima negara produsen minyak terbesar dunia, yaitu Irak, Iran, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela. Indonesia sendiri sebenarnya sudah cukup lama bergabung, tepatnya pada 1962. Indonesia masuk “kloter kedua” bersama negara-negara lain yang bergabung setelah lima negara pendiri.

Namun, pada 2008, Indonesia memutuskan untuk non-aktif dari OPEC. Saat itu, Indonesia memilih keluar dari keanggotaan OPEC lantaran sudah menjadi negara pengimpor minyak, tidak lagi sebagai pengekspor seperti tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan kegiatan eksplorasi dan produksi minyak berkurang, sementara kebutuhan konsumsi terus meningkat. Cadangan minyak pun menurun signifikan.

Hal ini dapat dilihat dari produksi minyak Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir. Misalnya, pada 1996, produksi minyak Indonesia masih sekitar 548,64 juta barel, sedangkan pada tahun berikutnya, produksi minyak Indonesia berada di kisaran 543,75 juta barel. Jumlah produksi ini terus menurun tiap tahun hingga mencapai puncaknya pada 2005, yaitu sebesar 387,65 juta barel, dan pada 2014 hanya sekitar 287,90 juta barel.

Jika diperinci lagi, produksi minyak Indonesia sejak 2007 selalu berada di bawah 1 juta bpd, padahal konsumsinya selalu meningkat. Misalnya, menurut data SKK Migas, produksi minyak pada tahun 2007 hanya sebesar 954 bph, padahal konsumsi minyak pada tahun yang sama mencapai 1,3 juta bph. Sementara pada 2015, produksi minyak Indonesia hanya 786 bph, padahal konsumsinya mencapai 1,6 juta bph. Karena itu, keputusan Indonesia keluar dari OPEC pada 2008 dinilai sudah tepat.

Sayangnya, pengalaman tersebut tidak dijadikan pertimbangan pemerintah selanjutnya, sehingga pada 2015, Indonesia kembali mengajukan diri sebagai anggota organisasi negara pengekspor minyak tersebut. Sidang OPEC ke 168 yang berlangsung pada 4 Desember 2015 di Wina, Austria, secara resmi menerima pengaktifan kembali Indonesia sebagai anggota OPEC.

Sudirman Said menyebut Indonesia sesungguhnya tidak pernah keluar dari OPEC. Yang terjadi adalah membekukan keanggotaannya di OPEC. Dan yang dilakukan pada 2015 adalah mengaktifkan lagi keanggotaan OPEC yang dibekukan.

Saat itu, pemerintah beralasan, meskipun Indonesia tidak lagi menjadi negara pengekspor minyak, namun bergabung kembali sebagai anggota OPEC akan memberikan keuntungan sendiri. Salah satunya, Indonesia bisa mendapat kepastian impor minyak langsung dari produsen minyak seperti Arab Saudi, Kuwait, dan Iran. Selain itu, bisa juga memberikan kesempatan yang luas bagi Indonesia untuk mendapatkan blok-blok migas di negara-negara anggota OPEC.

Namun, akhirnya Indonesia kembali memutuskan keluar dari OPEC di pengujung November 2016, menyusul keputusan memotong produksi minyak sebesar 1,2 juta bph, serta mewajibkan Indonesia memangkas sekitar 5 persen dari produksinya. Di saat yang sama, Indonesia harus meningkatkan produksi untuk pemasukan APBN sekaligus memenuhi kebutuhan dalam negeri. Karena itu, keluar dari OPEC adalah pilihan yang terbaik.

==========

Artikel ini pertama kali diterbitkan pada 2 Desember 2016 di bawah judul "Sudah Sepantasnya Indonesia Keluar dari OPEC". Kami melakukan penyuntingan ulang dan menayangkannya kembali untuk rubrik Mozaik.

Editor: Nurul Qomariyah Pramisti & Ivan Aulia Ahsan