tirto.id - “Kalau soal poligami, pendeknya saya tidak setuju. Yang pasti, saya tidak mau dimadu.”

Pernyataan tersebut terlontar dari mulut Inggit Garnasih, di hadapan Sukarno, Muhammad Natsir dan Ahmad Hassan, saat keempatnya tengah membahas orasi yang menentang hukum Islam tentang Poligami. Pertemuan santai di sebuah pinggir jalan di Bandung tersebut dikisahkan dalam novel biografi Inggit Garnasih karya Ramadhan K.H. berjudul Kuantar ke Gerbang: Kisah Cinta Ibu Inggit dengan Bung Karno (2014: 111).

Kata-kata Inggit terus dipertahankannya hingga pengujung pernikahan. Saat Sukarno memutuskan menikah lagi dengan Fatmawati dengan alasan ingin memperoleh keturunan, Inggit memilih bercerai. Dengan berat hati, Kusno (panggilan Inggit kepada Sukarno) merelakan perceraian tersebut. Sukarno dan Inggit mengakhiri rumah tangga yang telah terbangun selama 20 tahun sejak pertengahan 1943.

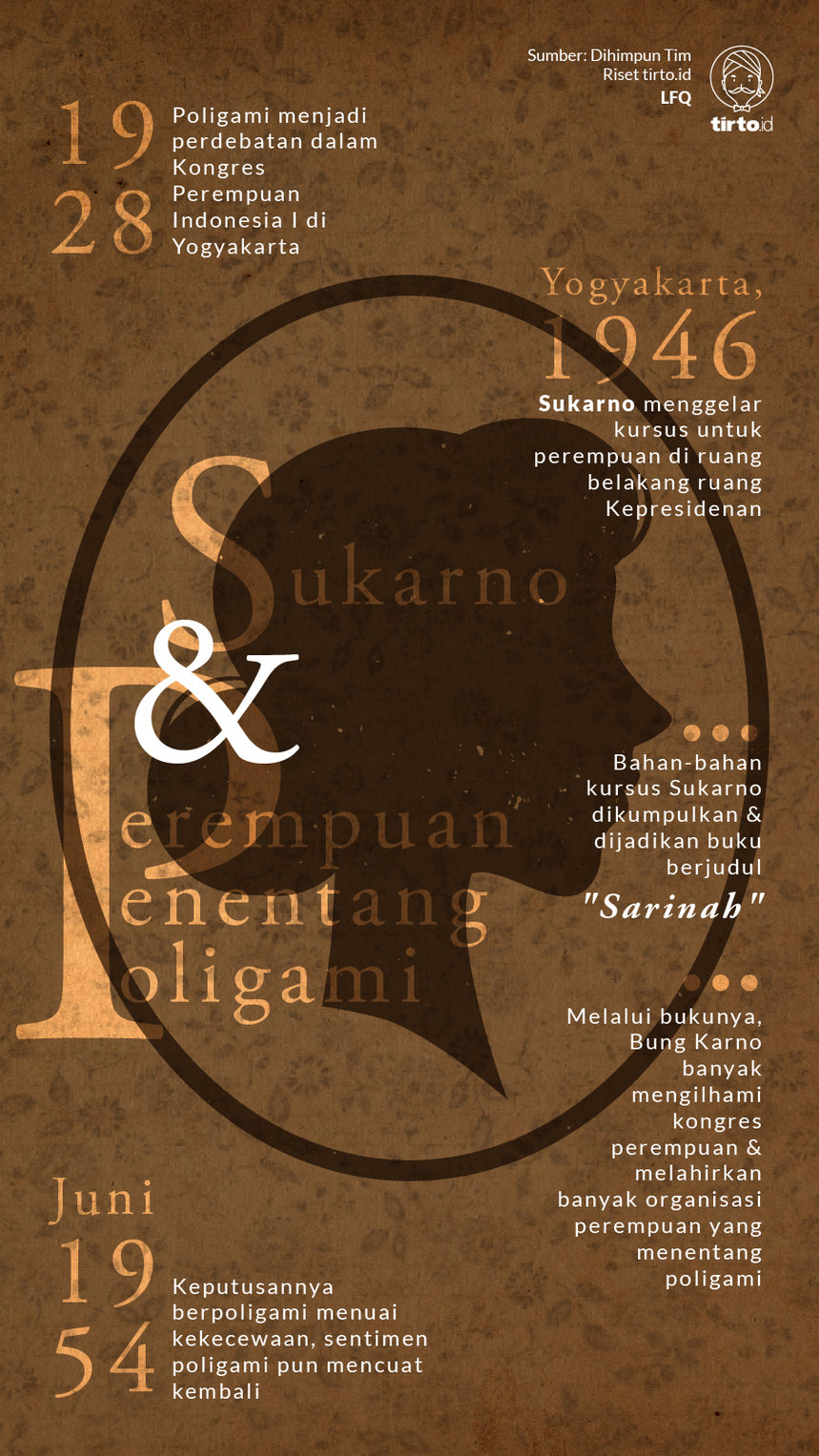

Setelah 11 tahun membina hubungan rumah tangga dengan Fatmawati, kekisruhan akibat keinginan Sukarno berpoligami terulang kembali. Sukarno menikah lagi dengan Hartini pada Juni 1954. Mungkin Sukarno lupa jika Fatmawati pernah mengutarakan bahwa ia tidak bisa menerima poligami.

Sambil menahan amarah, Fatmawati meminta cerai, akan tetapi Bung Karno tak memberi izin. Sebagai gantinya, Fatmawati meminta tinggal berjauhan dengan suaminya. Menurut Saskia Eleonora Wieringa dalam Penghancuran Gerakan Perempuan: Politik Seksual di Indonesia Pascakejatuhan PKI (2010), keputusan Fatmawati meninggalkan istana negara didukung penuh oleh Perwari dan hal tersebut sangat mengusik Bung Karno (hlm. 187).

Mulai Mendebat Poligami

Sepanjang sejarah Indonesia, gerakan meningkatkan derajat perempuan dalam pernikahan tak dapat dipisahkan dari Kongres Perempuan Indonesia tahun 1928. Kendati dilaporkan berlangsung kondusif, ada saja yang memicu perdebatan di kalangan kelompok-kelompok perempuan kala itu, tidak lain akibat munculnya istilah “poligami” dalam isi sebuah pidato perwakilan.

Menurut catatan Susan Blackburn dalam Kongres Perempuan Pertama: Tinjauan Ulang Oleh Susan Blackburn (2007), sempat terjadi perdebatan antara Siti Moedjijah, perwakilan Aisyiyah Yogyakarta dengan beberapa perempuan yang menyatakan penolakan atas praktek poligami saat kongres tengah berlangsung (hlm. xxxviii).

Di pengujung pidatonya, Siti Moedjijah mengutarakan hukum Islam yang mengizinkan laki-laki boleh beristri lebih dari satu. Isi pidato Moedjijah lantas menimbulkan perasaan gelisah para anggota Wanita Katolik. Begitu mendengar istilah “poligami”, mereka saling mendekatkan kepala dan sibuk membicarakannya, catat Blackburn.

Di tengah suara para perempuan yang saling bersautan, lanjut Blackburn, Siti Soendari bangkit menyerang Moedjijah. Siti Soendari tidak sendiri. Seorang perwakilan Wanita Katolik, R.A. Hardjodiningrat juga bangkit membela haknya untuk tidak berpoligami. Perdebatan mengenai kepantasan poligami baru berhenti ketika seorang utusan Roekoen Wanodijo dari Jakarta, Nyonya Goenawan meminta hadirin untuk menutup debat karena dinilai dapat menimbulkan keretakan dalam federasi perempuan.

Menurut pengamatan Blackburn, Kongres Perempuan Indonesia 1928 di Yogyakarta bertujuan menciptakan federasi perempuan sebagai wadah perjuangan kepentingan bersama. Akan tetapi, melihat ragam latar belakang budaya dan agama, serta kondisi perempuan Indonesia kala itu, tampaknya tidak semua hak-hak perkawinan dapat dibicarakan secara terbuka, khususnya masalah poligami.

Sukarno, Sarinah, dan Perempuan Progresif

Perdebatan poligami lantas bagai hilang ditelan bumi. Meski demikian, gerakan perempuan progresif masih terus berjalan. Sebagian di antaranya masih getol menyuarakan kesetaraan dalam berumah tangga, persamaan hak suami dan istri, serta masalah talak dan rujuk.

Selepas Proklamasi Kemerdekaan, Sukarno menyadari bahwa upaya melibatkan perempuan dalam revolusi perlu segera dilakukan. Demi tujuan ini, Sukarno tak segan mengampanyekan perubahan perempuan ke arah yang lebih baik saat ibu kota negara berpindah ke Yogyakarta tahun 1946. Bertempat di belakang ruang Kepresidenan, Sukarno mengajari kaum perempuan berkenaan kewajiban-kewajiban perempuan dalam perjuangan rakyat Indonesia.

“Kita tidak dapat menyusun negara dan tidak dapat menyusun masyarakat jika kita tidak mengerti soal wanita. Itulah sebabnya, setibanya saya di Yogyakarta, segera mengadakan kursus-kursus wanita itu”, tulis Bung Karno saat menjelaskan alasannya membuka kursus dalam kata pengantar buku Sarinah: Kewadjiban Wanita dalam Perdjoangan Republik Indonesia (1963: 5).

Atas bantuan Muallif Nasution, bahan-bahan kursus Sukarno kemudian disusun menjadi sebuah buku berjudul Sarinah dan terbit untuk pertama kalinya pada tahun 1947 di Yogyakarta. Heru Triatmono mencatat dalam Kisah Istimewa Bung Karno (2010), Sarinah merupakan buku pertama yang sengaja disiapkan dan ditulis sendiri oleh Sukarno (hlm. 31).

Buku tersebut tak hanya berisi pemikiran Sukarno mengenai persoalan perempuan serta hubungannya dengan laki-laki, melainkan juga perihal pergerakan perempuan dan posisinya dalam perjuangan. Bahkan dalam penutup bukunya, Sukarno tak ketinggalan menyuarakan bahwa perempuan juga harus merdeka.

“Jangan tertinggal dalam Revolusi Nasional ini, jangan pula tertinggal dalam upaya menyusun masyarakat adil dan sejahtera. Dalam masyarakat inilah engkau akan menjadi wanita yang bahagia, wanita yang merdeka!” tulis Sukarno menutup bukunya (hlm. 328-329).

Tulisan Bung Karno, menurut Cora Vreede-de Stuers dalam Sejarah Perempuan Indonesia: Gerakan dan Pencapaian (2008), sangat berkenan di hati para perempuan yang terlibat pergerakan. Ceramah Sukarno tentang perempuan juga banyak mengilhami kongres-kongres perempuan dan melahirkan lebih banyak gerakan perempuan progresif (hlm. 204).

Paradoks Poligami Bung Karno

Ketika keadaan negara mulai kondusif dan ibu kota negara kembali ke Jakarta, organisasi-organisasi perempuan pun bermunculan. Mulai dari Gerwis (Gerwani), Persatuan Wanita Republik Indonesia (Perwari), Bhayangkari, Partai Wanita Indonesia, Pemudi Putri Indonesia, dan lain-lain. Sebagian besar condong mendukung pemikiran-pemikiran progresif tentang perkawinan

Perdebatan tentang poligami kembali mencuat tatkala pemerintah mulai menyusun UU Perkawinan melalui Kementerian Agama yang baru dibentuk pada 1946. Penelitian Stuers menyebutkan, kelompok-kelompok perempuan dengan lantang menolak serangkaian UU Perkawinan yang disahkan pemerintah dari 1946 sampai 1952. Banyak yang keberatan lantaran undang-undang yang bersangkutan masih menunjukan dukungan terhadap praktik poligami melalui pemberian jaminan yang besar setiap penarikan uang pensiun oleh lebih dari satu istri.

Pada bulan November 1952, 19 organisasi perempuan menentang apa yang disebut Saskia Wieringa dalam Penghancuran Gerakan Perempuan sebagai “pemborosan uang negara untuk mengongkosi poligami”. Suara menolak ini dilanjutkan dengan demonstrasi besar pada 17 Desember 1953 yang menuntut pemerintah merancang ulang UU Perkawinan yang sesuai Pancasila.

Belum tuntas tuntutan yang dilancarkan kelompok-kelompok perempuan, Presiden Sukarno bikin geger pada pertengahan tahun 1954. Kelompok-kelompok perempuan kembali meradang saat mendapati pernikahan Sukarno dengan Hartini.

Perwari segera mendekati Fatmawati yang tengah bersedih lantaran dimadu. Mereka berusaha mengirimkan pengacara, akan tetapi tidak ada satu pun pejabat agama yang berani memberikan surat cerai melawan kehendak Presiden Sukarno, seperti yang diungkapkan Nyonya Siregar dari Perwari dalam wawancara dengan Wieringa.

Menurut penelitian Wieringa, keberanian Perwari menimbulkan keretakan hubungan antara Sukarno dengan gerakan perempuan. Wieringga juga mengutip Sekretaris Perdana Menteri Maria Ulfah Santoso yang menunjuk adanya kebencian dan kemarahan sang Pemimpin Besar Revolusi terhadap kelompok gerakan perempuan, khususnya Perwari yang dinilai paling lancang.

Di tengah kebisingan protes Perwari, Gerwani hanya membisu. Organisasi yang semula bernama Gerwis itu tidak menyatakan keberatan terhadap pernikahan Sukarno dengan Hartini. Padahal, Gerwani merupakan salah satu organisasi yang turut menentang butir poligami dalam UU Perkawinan.

Berbeda dengan Perwari yang independen, Gerwani memiliki hubungan dekat dengan PKI dan Sukarno. Akibatnya, organisasi sayap perempuan PKI itu memutuskan untuk tidak mengecam pernikahan Sukarno. Hal ini justru menimbulkan perpecahan dalam tubuh federasi perempuan. Perwari dan Gerwani menjadi tidak akur.

“Urusan utama kami, Gerwani ialah tetap bersahabat baik dengan Sukarno. Tentang soal tersebut Perwari jauh lebih konsisten daripada kami. Mereka tetap tegas dan memprotesnya dengan keras. Dalam masalah ini kami diikat kencang oleh politik partai,” ujar Sujinah Harlinah dalam wawancara dengan Wieringa.

Editor: Windu Jusuf